|

明治5年11月25日(1872年11月25日) 添田唖蝉坊(そえだ・あぜんぼう)のめいで横浜市で飲食店を営む添田ひささん(90)は柔和な笑顔を浮かべた。 横須賀で軍艦のサビ取りなどの日雇い仕事をしていた18歳の時、偶然聴いた壮士演歌が運命を変えた。 窮余の一策として歌い始めたのが演説の歌、つまり演歌だ。ざら紙に歌詞を印刷した歌本を1銭か2銭で売り、生活の糧にした。 メディアが発達していない時代、演歌師は「歌うジャーナリスト」でもあった。 <驚きは興奮に変わった……壮士節の奴めは、ずるずると私をひきずっていった>と、後の自伝で語る唖蝉坊、まもなく街頭でひとり、演歌を始める。 ストライキ節、ラッパ節、マックロ節などの歌本が飛ぶように売れた。そして大正7(1918)年に一世を風靡(ふうび)したのがノンキ節だ。 おれの嬶(かか)ァのお腹(なか)が膨張する いよいよ貧乏が膨張する ア、ノンキだね 官憲につかまっても、不条理から目をそらさず本音を歌った本物の人間です」。16歳で敗戦を迎えた音楽史研究家の小島美子さん(75)はこう評する。 「ノンキ節の歌魂は、戦争への道を開く空気を感じる現代にも通じる」 - 後 略 -

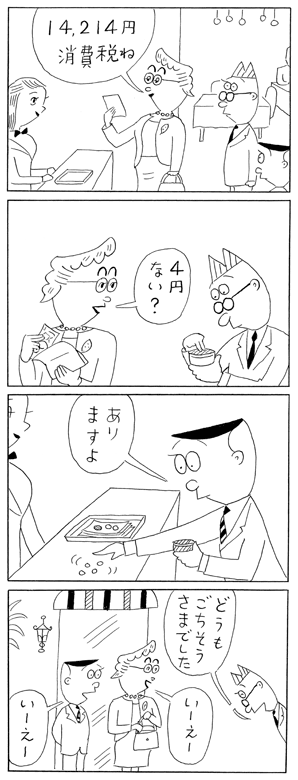

金々節 |

神戸労災病院での循環器内科の定期診断の日だったので朝から出かけた。担当のT医師に診てもらったあと、

歩いて病院から10分ほどの「神戸文学館」に行った。神戸文学館に来ると、神戸と言う街は戦前からクリエーターの厚みがある

空間だなあといつも実感する。病院⇒神戸文学館⇒中華「同源」@阪神岩屋⇒散髪@阪神御影⇒阪神新在家⇒

食品スーパー「めぐみの郷」@桜口⇒クシカツ「まるたけ」@六甲道と移動した。万歩計は一万歩をはるかに越えていた。

下の写真アルバムは矢印をクリックするとスタートします。あるいは画面にマウスを置いて一枚づつ追ってください。

|

後藤 正治 (著) 「清冽―詩人茨木のり子の肖像」を読んでいます。 茨木のり子という詩人の詩集はいくつか持っていますが、茨木のり子の個人的なことは、これまで私は知りたいと思っても殆ど知ることが出来ませんでした。 (現在の医院のHPには現院長の伯母にあたる茨木のり子に触れたページはない) 彼女の生きた道筋を、彼女の詩作を章立てに使いながら胸に染み入るように語ってくれています。 (茨木のり子が12歳の時に結核で亡くなった彼女の母親も庄内出身だと言うことも今回はじめて知りました。) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー さくら

癖 むかし女いじめっ子がいた 意地悪したり からかったり 髪ひっぱるやら つねるやら いいイッ! と白い歯を剥いた その子の前では立往生 さすがの私も閉口頓首 やな子ねぇ と思っていたのだが 卒業のとき小さな紙片を渡された ワタシハアナタガ好キダッタ オ友達ニナリタカッタノ たどたどしい字で書かれていて そこで私は腰をぬかし いえ ぬかさんばかりになって 好きなら好きとまっすぐに ぶつけてくれればいいじゃない 遅かった 菊ちゃん! もう手も足も出ない 小学校出てすぐあなたは置屋の下地っ子 以来 いい気味 いたぶり いやがらせ さまざまな目にあうたびに 心せよ このひとはほんとは私のこと好きなんじゃないか と思うようになったのだ

わたしが一番きれいだったとき

自分の感受性くらい ぱさぱさに乾いてゆく心を ひとのせいにはするな みずから水やりを怠っておいて

気難かしくなってきたのを 友人のせいにはするな しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを 近親のせいにはするな なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを 暮しのせいにはするな そもそもが ひよわな志にすぎなかった

駄目なことの一切を 時代のせいにはするな わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ ーーーーーーーーーーーーーーーーーー NHK 2022年1月19日(水) 茨木のり子“個”として美しく 発見された肉声 ☞こちら。

|

|

○園尾 監督の作品には,いつも民衆の思いやりのある目を感じます。特に,野心を持たないで小さな夢を持っている者を優しい目で見ておられるなと感じます。 これがどんなところから出てくるのか,お伺いできればと思います。 そんな時代に,引揚者というのは,殊さらまた貧乏なんですね。一種の難民みたいなものですからね。 敗戦までは,満州は日本の植民地ですから,日本人は割にいい暮らしをしていたんです。 そのときの体験が僕にとって貴重だったような気がしますね。自分がつらいときは,ちょっとした親切とか,優しい言葉をかけてくれたことがものすごくうれしい。 これがみんな腐っちゃったらどうしようもないので,駅の近くにある草競馬の競馬場に行ったら,屋台がバーッと並んでいます。 「はい,そうです。」「こんなことしなきゃ食べていけないの?」と言うから,「僕は引揚者で,おやじが仕事ないものですから・・・。」と言ったら, 「みんな置いていきなさい。あんたね,これからもし売れ残ったら,いつでもおばさんが引き取ってあげるから。」。 そう言われたとき,僕は何か涙がぽろぽろ出てね,うれしくて。 だけど,色の白いきれいなおばさんだったなというふうに・・・。 そういうおばさんの言葉というのは,生きることに絶望した少年に生きる勇気を与えるぐらい,一人の少年の生命を救うぐらいの力があると思います。 あるいは「こうしなさい。」というのも通用しない。まずは一緒に泣いてやるというか,「ああ,つらいね。聞いてるとおれも涙が出ちゃったよ。」と言って。 それがまず一番つらい人を助けることだろうと思うんです。その次には,おもしろいことを言って笑わせる。 こういうふうに考えたらどうだとか,そういう難しいことはできないんです。頭が悪いから。だけど,あの頭の悪い寅さんでも, 一緒に泣いてやって,おもしろい顔をして見せたり,ばかなことを言って笑わせたりすることはできるわけですよね。 それが寅さんという人間のこの世における存在理由だと思っています。 |

2022年1月8日 01時41分 (共同通信)

あのじとっとした空気の中で北部のニューヨークと違って、何となく去勢されたような黒人が遠慮がちに町を歩いていました。

本屋でもプレイボーイなどの雑誌が置いてある一角にはロープが張ってあり黒人は入れないようにしてありました。

白人女性のヌード写真は彼らには見せないということだったのでしょう。

先日テレビの深夜放送で、シドニーポワチエが主演した「夜の熱気の中で」という映画を20数年ぶりに懐かしく見ました。

南部の町に別件捜査に来たNYの黒人刑事が殺人事件に巻き込まれ、偏見の目の中で地元の署長にも反発されながら、

事件を解決して去っていくという流れ者ヒーロー西部劇を当時の南部に置き換えた映画です。つい終わりまで見てしまいながら、

南部と北部での黒人系の人達の意識の差や白人系住民の彼らの扱いの差を、通り過ぎのよそ者ながら感じたことを、あのニューオリンズの出張の記憶と共に思い出しました。

頭では、差別はよくないと思っていても、夜 ニューヨークで(当時 ニューヨークの今は崩壊してなくなったOneワールドトレードセンタービルに

会社のニューヨーク支店があり、アメリカ出張の時には必ず寄っていた)一人で飯を食いに行きホテルまで帰る道すがら、

ビルの間で目だけが白く光って見える黒人にじっと見られた時の気味の悪さは、理屈ではなく体がすくみました。

アメリカという国は日本と違って大変な幅の人間を含んで成り立っているんだなと、その大変さをつくづく思います。

赤ん坊を抱いたひとりの女が言った。

どうぞ子どもたちの話をしてください。

それで彼は言った。

あなたがたの子どもたちは

あなたがたのものではない。

彼らはいのちそのものの

あこがれの息子や娘である。

彼らはあなたがたを通して生まれてくるけれども

あなたがたから生じたものではない、

彼らはあなたがたと共にあるけれども

あなたがたの所有物ではない。

あなたがたは彼らに愛情を与えうるが、

あなたがたの考えを与えることはできない、

なぜなら彼らは自分自身の考えを持っているから。

あなたがたは彼らのからだを宿すことはできるが

彼らの魂を宿すことはできない、

なぜなら彼らの魂は明日の家に住んでおり、

あなたがたはその家を夢にさえ訪れられないから。

あなたがたは彼らのようになろうと努めうるが、

彼らに自分のようにならせようとしてはならない。

なぜなら命はうしろへ退くことはなく

いつまでも昨日のところに

うろうろ ぐずぐず してはいないのだ。

あなたがたは弓のようなもの、

その弓からあなたがたの子どもたちは

生きた矢のように射られて、前へ放たれる。

射る者は永遠の道の上に的をみさだめて

力いっぱいあなたがたの身をしなわせ

その矢が速く遠くとび行くように力をつくす。

射る者の手によって

身をしなわせられるのをよろこびなさい。

射る者はとび行く矢を愛するののと同じように

じっとしている弓をも愛しているのだから。

『ハリール・ジブラーンの詩』

神谷美恵子・訳(角川文庫)より 引用

※カリール・ジブランはハリール・ジブラーンの英語読み

いつも何度でも / 木村 弓(2002 OA)

『いつも何度でも』上白石萌音×木村弓

Pomme interprète, en japonais, "Itsumo Nando Demo" extrait de la BO du Voyage de Chihiro.

🎶

「フジ三太郎」は 一億総中流と言われた あの時代にも 日本人のわたしたち大衆層の中にある 諧謔、男女差別感、嫉み、優しさ、怒りなどを“軽やかに都会感覚で”見せて

時々ドキッとさせながら 哄笑させてくれた。作家サトウサンペイさんのやわらかい笑顔の下には鋭く剛い感性と風刺の眼があった。

サトウサンペイさんのインタビュー記事

1991年9月30日に連載終了。三太郎が最初に登場したのは1965年4月1日の朝日新聞夕刊。封書、国鉄の初乗り運賃がともに10円という時代だった。

1979年1月からは「サザエさん」が終わって空いた朝日新聞朝刊に引っ越した。

26年6ヶ月、8,168回と記録的な長期連載になった。

平成3年3月17日

平成3年3月17日

昭和60年5月20日

昭和60年5月20日

昭和60年5月22日

昭和60年5月22日

昭和60年5月24日

昭和60年5月24日

昭和56年5月31日

昭和56年5月31日

平成2年6月1日

平成2年6月1日