訪問日 令和4年10月14日

柏崎市立博物館

プラネタリウムが有名だと知り、雨対策も考え訪れた

残念な事に雨が降らず、プラネタリウムは上映していない日だった

入館料:300円

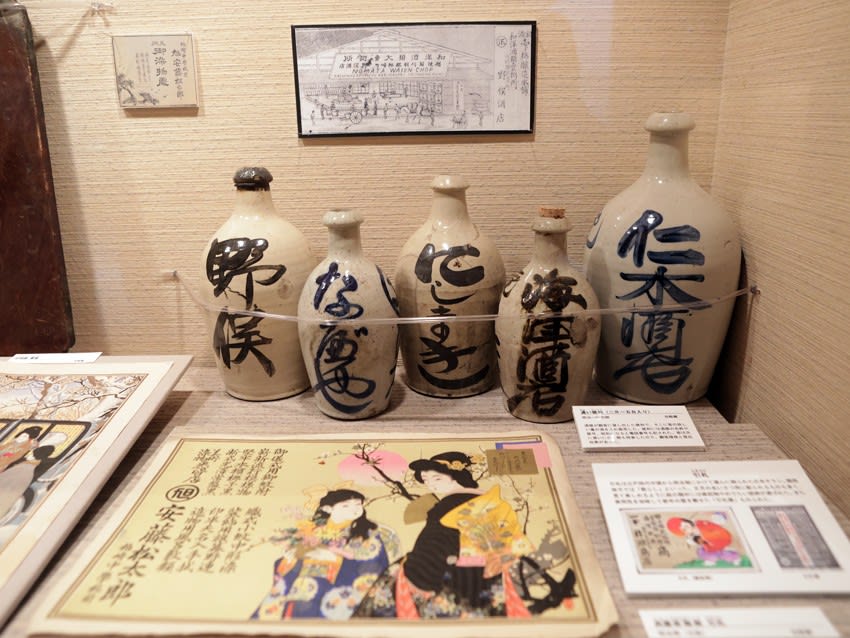

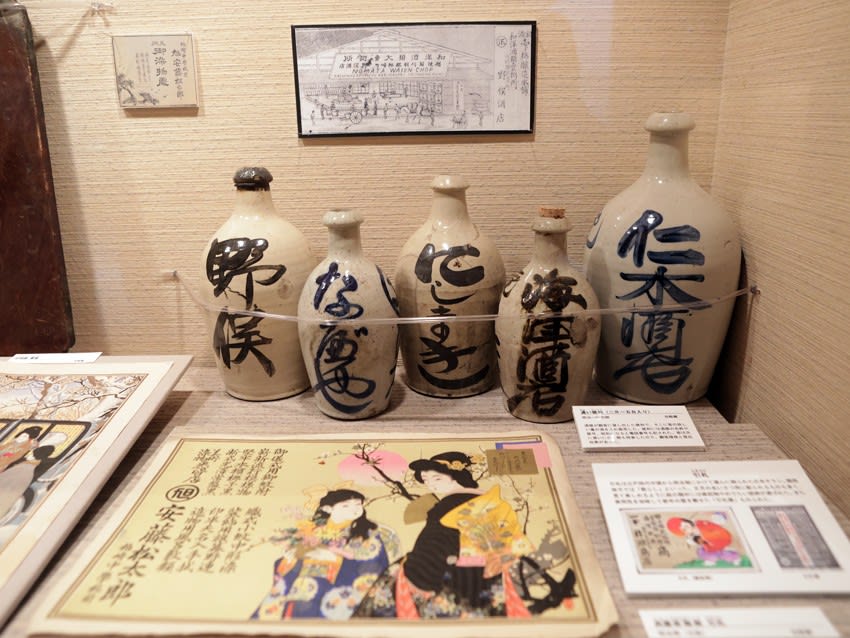

「通い徳利」

明治から昭和期に、酒屋が顧客に貸し出した徳利で客の欲しい酒を入れて販売した

徳利には酒屋の名前や屋号等が記され宣伝にもなっている

現在の広告よりインパクトがある

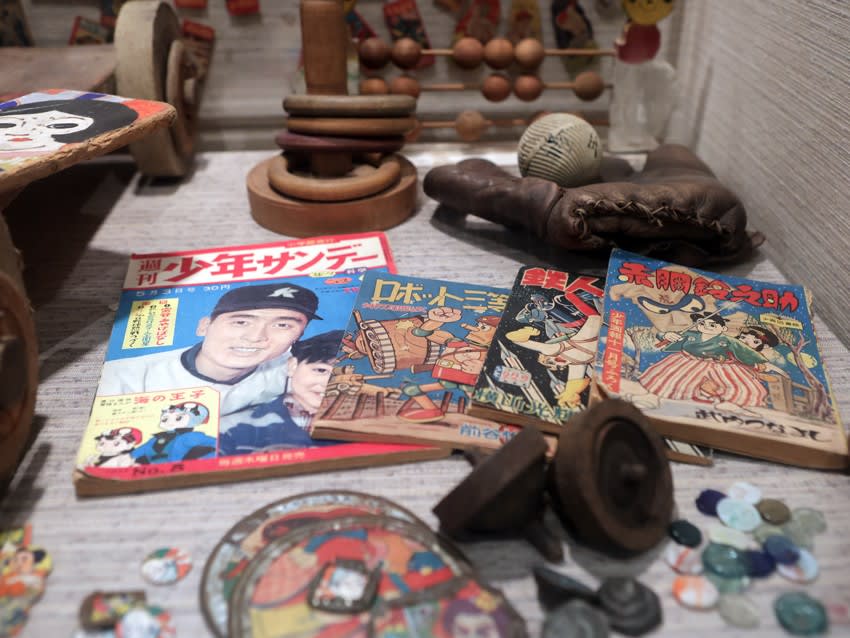

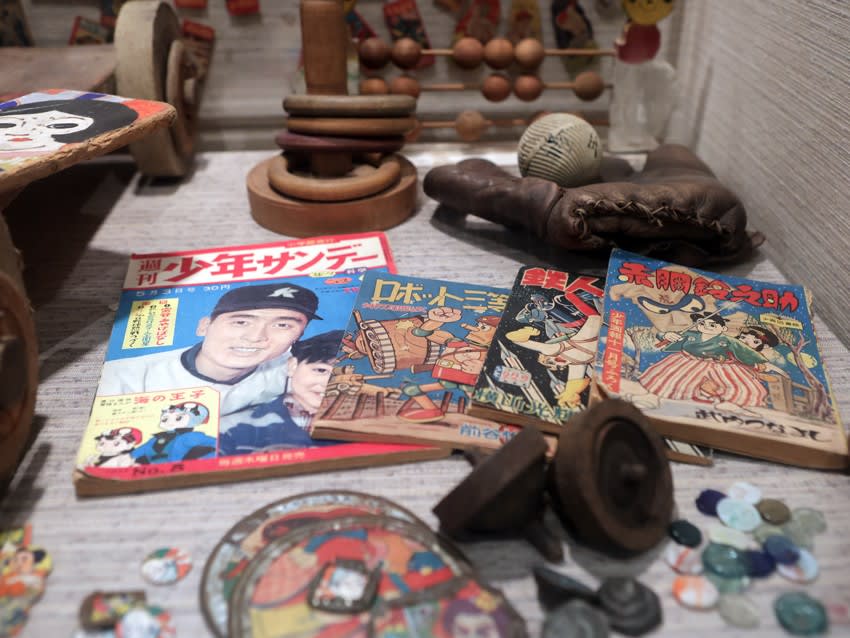

子供の頃使っていたグローブによく似ている(素手と変わらない衝撃を思い出す)

赤銅鈴之助、鉄人28号、少年サンデーの伊賀の影丸など懐かしい

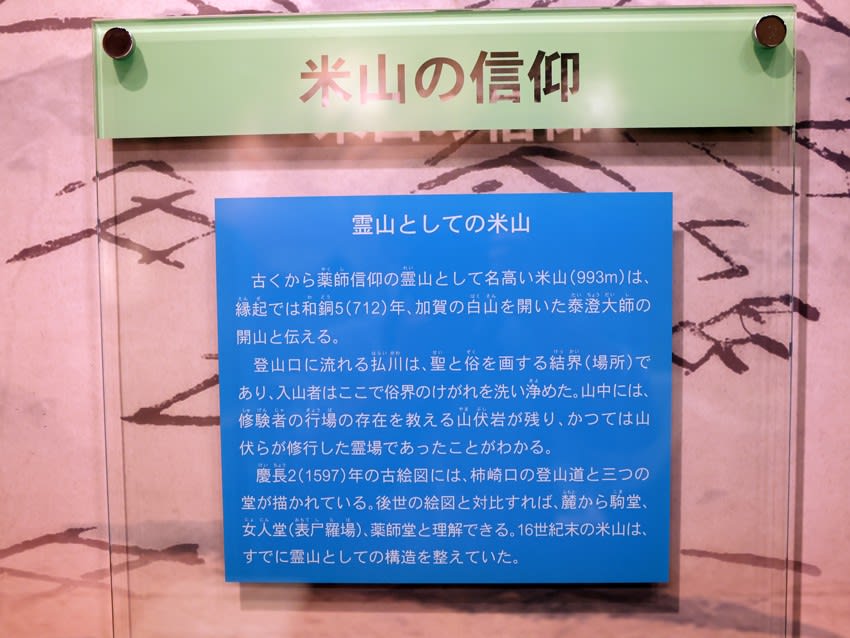

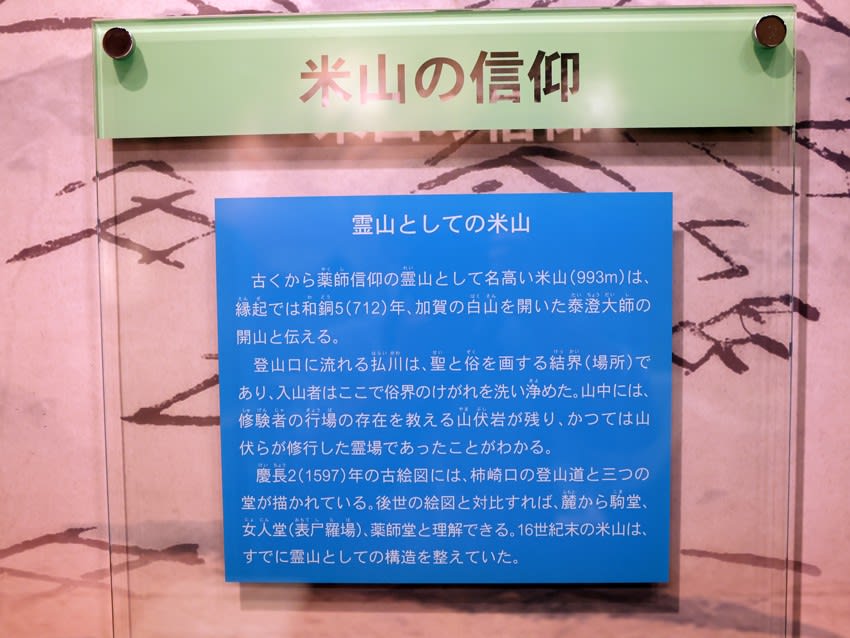

薬師信仰の霊山・米山へといざなう展示室

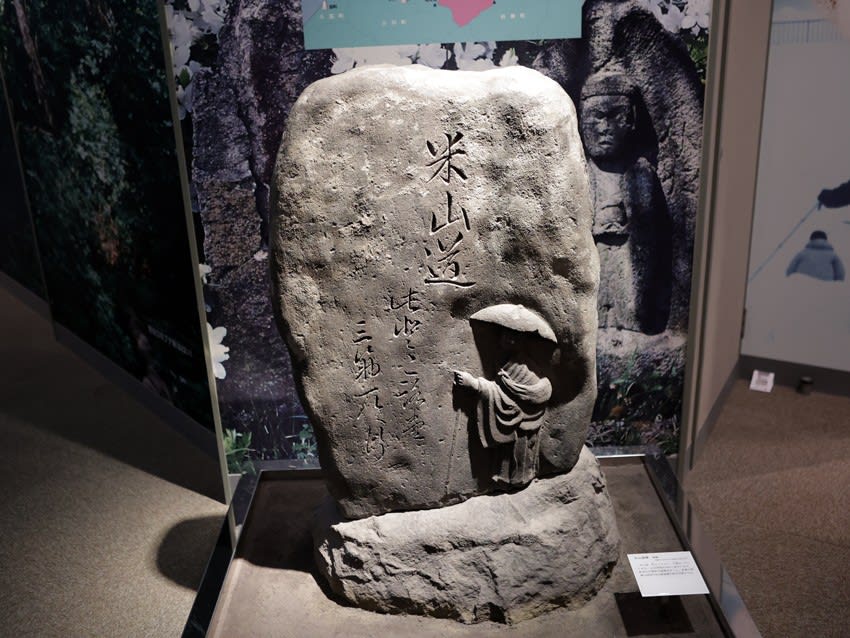

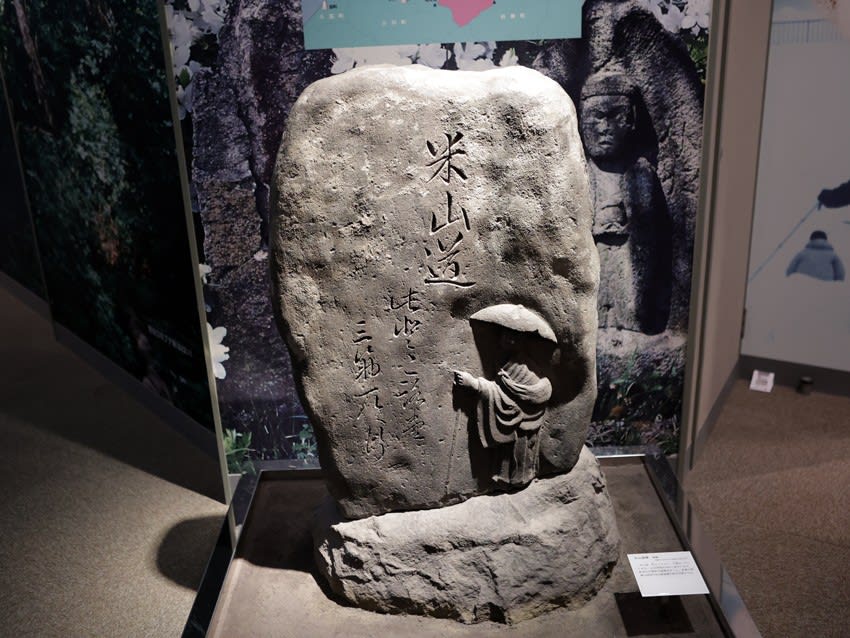

「米山道標」

「米山道 此ところより 三筋左へ行」と刻まれている

米山信仰については全く知識はなく初めて知った

泰澄像

奈良時代の修験道の僧

縁起では和銅5年(712年)加賀の白山を開いた泰澄大師の開山と伝えられる

こちらは「役行者」のようだ

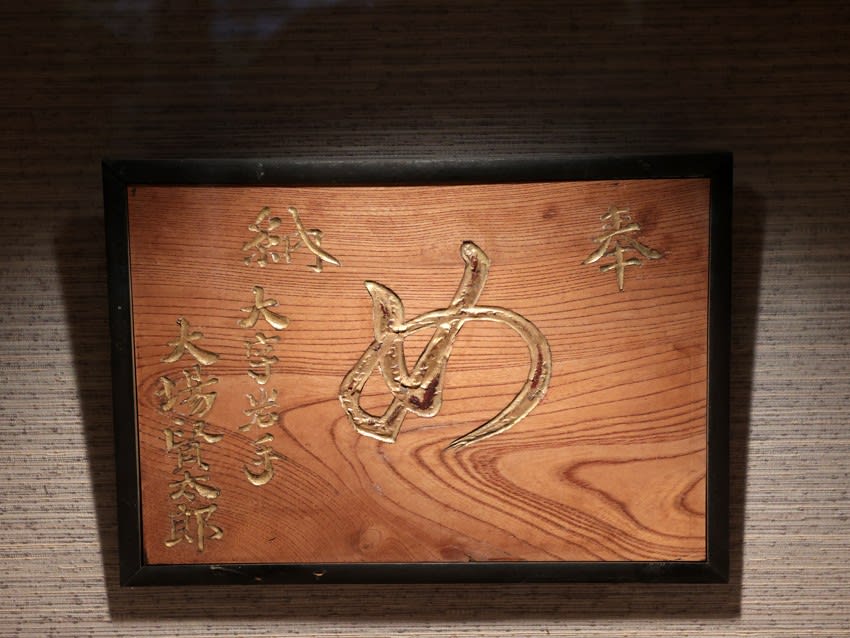

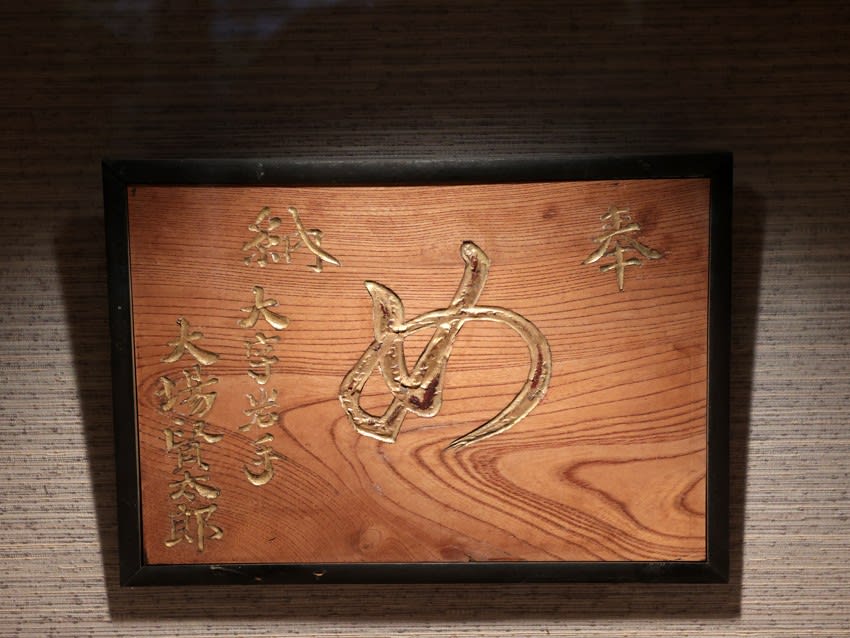

「めの字絵馬」

眼病治癒祈願のため密蔵院護摩堂に奉納された絵馬

ナウマンゾウ発掘調査資料展示

柏崎では約10万年前の安田層の上下二層準からナウマンゾウの化石が出ている

発掘された化石やナウマンゾウ骨格標本などを展示

右切歯(全長133cm)

歴史・民俗展示室

閻魔王像

明治28年(1895年)の火災の折、閻魔堂内から救出されたもの

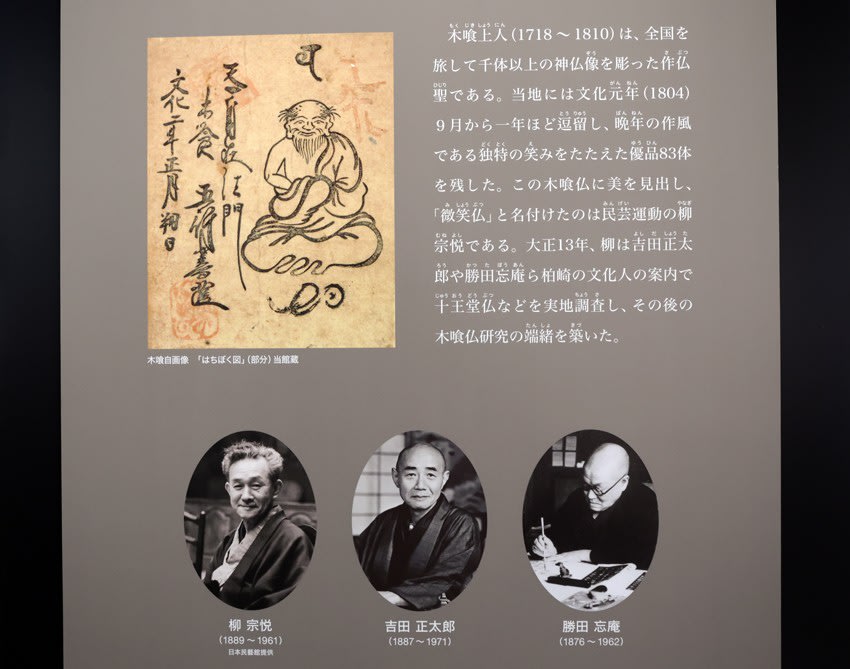

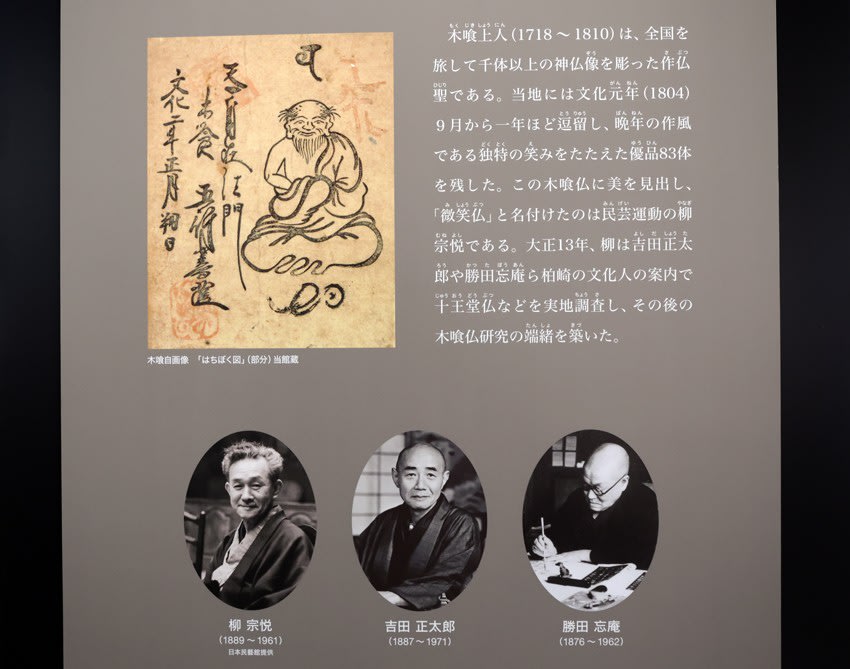

木食(もくじき)上人

肉類,五穀を食べず,木の実や草などを食料として修行することを「木食」といい,その修行を続ける高僧を「木食上人」といった

木喰上人(1718-1810)は甲斐国(現在の山梨県)に生まれ、22歳で出家した

45歳の時に木喰戒を受け、56歳で日本廻国修行の旅に出てからは、93歳で生涯を閉じるまで各地に多くの仏像を残した

全国に残っている約620体の木喰仏のうち、半数近くの約260体が新潟県に残されている

そのほとんどが長岡、柏崎、小千谷と佐渡で確認されている

「娥眉山下橋標木」と良寛たち

「天神と随身像」

考古展示室

「弥生式土器」

「銅鏡」

「縄文式土器」

撮影 令和4年10月14日

柏崎市立博物館

プラネタリウムが有名だと知り、雨対策も考え訪れた

残念な事に雨が降らず、プラネタリウムは上映していない日だった

入館料:300円

「通い徳利」

明治から昭和期に、酒屋が顧客に貸し出した徳利で客の欲しい酒を入れて販売した

徳利には酒屋の名前や屋号等が記され宣伝にもなっている

現在の広告よりインパクトがある

子供の頃使っていたグローブによく似ている(素手と変わらない衝撃を思い出す)

赤銅鈴之助、鉄人28号、少年サンデーの伊賀の影丸など懐かしい

薬師信仰の霊山・米山へといざなう展示室

「米山道標」

「米山道 此ところより 三筋左へ行」と刻まれている

米山信仰については全く知識はなく初めて知った

泰澄像

奈良時代の修験道の僧

縁起では和銅5年(712年)加賀の白山を開いた泰澄大師の開山と伝えられる

こちらは「役行者」のようだ

「めの字絵馬」

眼病治癒祈願のため密蔵院護摩堂に奉納された絵馬

ナウマンゾウ発掘調査資料展示

柏崎では約10万年前の安田層の上下二層準からナウマンゾウの化石が出ている

発掘された化石やナウマンゾウ骨格標本などを展示

右切歯(全長133cm)

歴史・民俗展示室

閻魔王像

明治28年(1895年)の火災の折、閻魔堂内から救出されたもの

木食(もくじき)上人

肉類,五穀を食べず,木の実や草などを食料として修行することを「木食」といい,その修行を続ける高僧を「木食上人」といった

木喰上人(1718-1810)は甲斐国(現在の山梨県)に生まれ、22歳で出家した

45歳の時に木喰戒を受け、56歳で日本廻国修行の旅に出てからは、93歳で生涯を閉じるまで各地に多くの仏像を残した

全国に残っている約620体の木喰仏のうち、半数近くの約260体が新潟県に残されている

そのほとんどが長岡、柏崎、小千谷と佐渡で確認されている

「娥眉山下橋標木」と良寛たち

「天神と随身像」

考古展示室

「弥生式土器」

「銅鏡」

「縄文式土器」

撮影 令和4年10月14日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます