明治維新150年だそうです。

大政奉還は、1867年11月9日(慶応3年10月14日)に

江戸幕府第15代将軍徳川慶喜が 政権返上を明治天皇に奏上し、

翌日に天皇が奏上を勅許した政治的出来事である。

(

ウィキペディア 大政奉還)

五箇条の御誓文の公布が 1868年(慶応4年3月14日)、

明治改元に当たるのは 1868年10月23日(明治元年 旧9月8日)。

ドラマ『西郷どん』の薩摩は にぎわっていることでしょう。

今月25日、鹿児島市内では

鹿児島県主催の「明治150年記念式典」が行われて、

秋篠宮ご夫妻が出席されたそうです。

会津では、「戊辰戦争150年」と呼んでいるそうです。

BSの民放各局で 「A I Z U」という番組が作られています。

ところが変われば 呼び方も変わるみたいです。

この番組 「A I Z U-目覚めよ義の心-」は、

BS朝日の「大義編」と BS日テレの「道義編」は終了し、

6月2日(土曜日)午後7時30分 BSフジ「信義編」、

6月3日(日曜日)正午 BS TBS 「忠義編」

が放送予定です。

風景は美しいけれど、

不要な ガイジン受け狙いのような映像が挟まれます。

参照:

福島民報 会津藩士の番組完成

29日の読売新聞夕刊で

海外移住資料館という所が 紹介されていました。

明治維新とともに

日本人の海外移住が 本格的に始まり、

それから150年 経ったのだそうです。

最初の移住先は ハワイや アメリカ西海岸で、

本国への送金は 貴重な外貨だったとか。

南米への移住を後押しする政策も

どんどん盛んになっていきました。

苦労を重ねた人達は

国内に止まらなかった事を

日本人として 知っておくべきかと思います。

明治維新や戊辰戦争から150年なら、

神仏分離令からも150年でしょう。

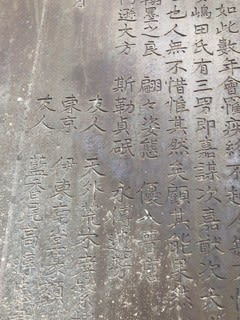

神仏分離令(神仏判然令)は、

1868年4月5日(慶応4年3月13日)から

1868年12月1日(明治元年10月18日)

までに出された 太政官布告、神祇官事務局達、太政官達など

一連の通達の総称)だそうで、

神仏分離というのは、これに基づいて

全国的に公的に行われたものだそうです。

(

ウィキペディア 神仏分離)

それまでの日本は、

「ここからここまでは仏教、

ここからそこまで神道、

そこから先は自然崇拝」

などという区切りが判然としない宗教でした。

「

神仏習合」などと呼ばれています。

千年単位で深層に刻み込まれていた宗教を

無理やり 分けてしまったのが明治新政府でした。

ところが、クッキリ分けて 廃仏毀釈まで行ってしまったのに、

判然としないままの部分が

残ってしまっているのが 日本人の宗教です。

すごく面白いと思います。

昨夜、NHK(あ、またNHKの事書いてる!)の

「歴史秘話ヒストリア」で、

「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」

というタイトルで

神仏習合に関する番組を放送したようです。

この番組は 知っている内容については 物足りないけれど、

良く知らない事は 分かりやすく放送してくれるので、

見るつもりでした。

なのに、チャンネルを合わせるのを すっかり忘れていました!

残念!

オンデマンドで見るか?

いや、6月2日(土曜日)、

午前10時5分(~50分)の再放送を見よう。

忘れない事は不得意だけど、忘れないようにしよう。

)

)

こんな場所に巣を作っていたのです。

こんな場所に巣を作っていたのです。