新・創価学会を斬る 藤原弘達 (昭和56/12 ¥500- 日新報道)

----(P213)---(以下、本文)---

第七章 「金儲け宗教」をとりまく「金儲け小集団」

◆ 宗教法人という名のカクレミノ

宗教団体の台所は外からはなかなかにわかりにくいものである。つまり宗教法人のやる事業は大半が“聖なる事業”だということで税法上からも一般社会通念上からもある種の“特典”を受けているからである。もっとも最近、この宗教法人の事業と税制について年々きびしくなっているところから、とかくの論議はおこっていること、いうまでもない。もっともブーブーいいだしているのはどちらからというと宗教法人側からであり、われわれからみればむしろ虫がよすぎるのではないかと思われる点なきにしもあらずなのである。宗教本来の自覚に徹した事業をやっておれば当然宗教法人法によつて保護されているのであるから、税制上の間題などがおきるはずがない--とわれわれ素人の側はみたくなるからである。

宗教法人がいろいろおこなう事業について、すぺて宗教法人法をカクレミノにしているという傾向がかなり強くなってきているところに、いまや大いなる問題があると思う。つまり宗教法人のなかにはいわゆる“教化の財源”と称して各種の事業に手を出し、不動産会社やリース業、ひどいのになると金融業者まがいの事業をやっているところもあるようだが、これなどはどうみても宗教法人として行なうマトモな事業という自覚とはおよそ縁遠いものといえよう。

何故そういうことが行なわれるか。私にいわせれば宗教法人の収支決算の公開提出の義務みたいなものがなく、したがって経理がガラスばりでないところにまず問題がある。私は数回創価学会の収支決算ともいうべきものを調ぺようとし、八方手をつくしたがついにわからなかった。前に述べたような正本堂建設資金の使途をこの際天下に公けにしたかったからである。このときほど宗教法人法というものは宗教の側にとって実に便利なものだなあと思ったことがない。一般法人ならば年度ごとの収支決算報告書を提出する義務を負わされており、それなりの規模、事業内容がわかるのだが、こと宗教法人になるとそれが皆目見当がつかない。こんな不明朗なことでは、かえってさまざまな憶測をされても仕方があるまいというものだ。

学会幹部が不当に税をのがれているかどうかはよくわからない。しかし会員にさえそう思われるような宗教法人というものの仕組みそのものに、どうしても疑惑の念をもつのは決して私一人だけではなかろう。とはいっても税法上の恩典が与えられているということは、あくまで合法的であり、現段階では法律上の問題としては異論を述べるものではない。大蔵省なども宗教法人というものを一般法人の公益事業の一種であるからこそ税法上の恩典も与えられているのだという基本的な見解をもっているわけだろう。チャンと「公益」に奉仕している限りは、とやかくイチャモンをつける余地はないわけである。

ただ問題は、そういう宗教法人という、いわば“聖域”をいいことに、デタラメなことをやってはいないかということだ。どれだけ「宗教法人」という自覚があるかにもギモンが残る。

また宗教法人としての性格を故意にゆがめ、単なる一経済機関としてしかみられないような宗教法人はないかどうかということである。結構“一種の金融機関”まがいの金集めもやるし、銀行操作にもたけているのである。そういうやり方をする集団が公益性ある事業ができるはずがないのだ。極論をいえば宗教法人にはもともと公益性などない。もっぱら自らの信徒の教化育成しかしておらず、事業といってもロクな事業などしていないではないか。そんな集団に税法上の特典などやる必要はない、という人もいるようだが、私はこと創価学会に関しては全くそのとおりであるといわざるをえないように思う。

◆ 株式会社「創価学会」をとりまく経済の根

学会の経済活動をうながした原点は、戸田が創設した金融と出版の二つにあることはいうまでもない。出版部門に関してはすでに第五章において述べたので、この項では会融を基点とした「株式会社創価学会」の各事業部の在り方に蝕れる。

内容的には事業部的存在であるが、なにしろ本家が宗教法人であろので、いずれも表面上は全く別の法人格の企業ということになっている。そしてこれらの各企業はその形態ならびに運営法から大別すると四つのタイプに分類される。

その第一は直系とも目されるもので、実質的な業務面にまで立ち入り、学会員を顧客の対象としているものである。例えば大石寺の台所担当として和四十年十一月二十五日に発足させた「大富士企業KK」とか阿部憲一(参議院)がやっている「阿部商店」などがこの部類にはいる。「聖教新聞社」などもそうである。さらに民音など『続・斬る』に掲げた外郭団体がこれに該当する。

第二は学会の息がかかってはいるが、あくまでも対象を一般に求めたもの。「潮出版社」もそういう性格で発足したものであるが、やはり代表的なものは「養老の滝」や大蔵屋商事系統のものといえよう。

第三は別会社にはなっているが、実質的には学会の財政に貢献する部類である。信濃町一帯の土地買収にも力を貸した「㈱鳳書院」などがその例である。

第四は学会の事業活動に力を借し、反対給付を与えるもので、これには首脳部がニワカ学会員になっている企業が多い。金融関係では三菱銀行、建設は大成建設、大林組の順、デパートは西武百貨店、松屋、伊勢丹等々がそれで、これらの企業を池田が訪問するときの光景は、かっての天皇陛下の行幸時と全く同じであるとのことである。社長以下全重役が一列になり、最敬礼のもとで出迎えるという。とりわけ銀座の松屋デバート社長・古屋徳兵衛などは池田の訪米(四十七年五月一日イギリス経由で出発)に随行するほどの熱の入れようである。こういう企業では、当然のことではあるが、末端学会員の学会活動に、会場を提供するなどの便宜を与えているのである。

◆ 学会運営方式をまねた“養老の滝”

矢満田富勝なる人物が総大将である。長野県松本市に“富士養老滝”を個人創業、その後、地域の不便さや後進性を痛感し、昭和二十六年六月横浜市中区に株式会社養老滝を設立した。

矢満田富勝は“木下藤吉郎”と自称するような風変りさをもち、長野県の飲食店関係者からも異端児扱いにされていた。 創価学会内では有力者の一人であり著名人とも称されている。

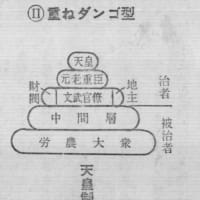

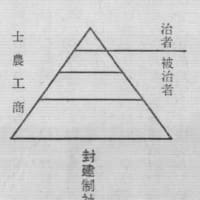

池田が青年部をかわいがりその人材を自己の側近としたように、矢満田も若者を最重要視し社内統制は学会同様軍隊組織のそれにならっている。格付けも“統帥、勲位、功位、隊位”の各ランクに大、中、小を設けているが、軍隊の編成名称に、勲功のランクをミックスしたものである。統帥部といえば、かっては軍隊組織では最高機関であった。この各ランクにまた一級、二級など細分化しているところも、学会とまるっきり同じ発想である。

矢満田は各従業員に信教の自由を認めているとはいっているものの、代表以下重要幹部がすぺて学会員であれば、ここで働く人も学会員たらざるをえなくなるのは、しごく当然のシカケというべきであろう。さらにここの親衛隊にも相当するのが「偲松会」(さいしょうかい)という組織である。長野県の松本時代を偲ぶ会ということで、この会員が現在の幹部クラスであることは論をまたない。学会でいえば参謀室というところであろう。

間接経営店舗には営業指導社員が派遣され指導に当たるとともに指導料を徴収する仕組みになっているが、指導社員が中堅学会員であることもつけ加えておいてよいだろう。

その後昭和三十六年六月には「養老商事株式会社」が資本金 一、〇〇〇万円で設立され、以後、ここがこのグループの中核となっている。現在販売店は六九三軒になっているが直接経営店舗は五店で、残りはすべて間接経営店である。

養老の滝のチエーン形態は三つに分類される。すなわち“ファミリーA、B、C”と呼ばれている。

フアミリーAは直営店のことで、入社する従業員はここで勤務する。そして特別功労があるとファミリーB、すなわち新しく支店を持たせるか、既存の支店を分けるかする。ファミリーは非直営店であり、いわゆる「のれん貸し」の支店で、人物、資金などを審査してのれんを貸す、他業種からの転業店などがこれに相当するわけである。ただこの場合でも売上商品、規定量、販売単価などは直営店と同一されたものでなければならない。いわゆるFC(フランチャイズ・チェーン)なのである。非学会員がこの系列下に入った場合、どう変化してゆくかは論ずるまでもなかろう。

矢満田富勝は、五十歳引退論を唱え、現実に昭和四十五年三月二十日に代表を辞任、監査役になり、実弟の敬司に代表職を讓つているが、健在なかぎりは、“今太閤”よろしく経営指導を行なうことに変わりはあるまい。池田の終身会長制と似たようなものである。

ここのメインパンクは三井銀行であり、三井銀行から目付役的存在で出向社員が常駐しているか、これらのことについてはいずれも両社のトップ会談によって決定されているという。

労務関係で学会員を相当に利用してきたことは関係者が一様に認めるところで、外様的ファミリーCの店主ならびにその従業員も当然この範疇に属するのも想像に難くない。

数字的なものは学会同様公表しないので、一応こちらの調査から別掲のものを推計した。

金繰り状況は概ね次のようになっている。(別掲表参照・省略)

現在の陣容は、

会長百瀬三郎、社長矢満田敬司(富勝実弟)、取綺役として矢満田忠弘、上条元司、野本豪、金子忠雄、浦田徹、堀内伝四郎であるが、後継指導者としては金子忠雄および浦田徹が実力者といわれている。

従業員は職員男三九〇名、女子三一〇名、現場員男子二、五〇〇名、女一、〇〇〇名となっており、常勤役員は七名である。

取引先銀行は三井銀行五反田支店が主力で住友銀行日比谷支店、太陽銀行本店、大和銀行、第一勧銀、三菱各五反田支店がある。

主要仕入先には大洋漁業、サッボロビール、白鶴ほか八十社にのぼっている。

関連会社としては、仕入の窓口になる国際物産株式会社、アメリカ養老貿易株式会社、養老の滝企業経営学院、国際酒販株式会社などがある。

矢満田富勝が尋常小卒であるためか、ここでは学歴無用を打ち出しているが、商売が商売だけにあまりインテリ層を必要としておらず、まさに学会員らしい底辺がほとんどのようである。

また面白いのは富勝が長野時代に「毎タ新聞」をやり、これは失敗したが、性こりもなく現在では「養老経済新聞」(タブロイド版)を発行したり、経営学院をつくったりするのも、学会が得意とする出版物・学校への執着といえるだろう。さらに最近の新入社員教育のスケジュールをみると、現在の学会活動の縮刷版のような感を受ける。

(新入り社員教育 日程省略)

平均給与七万円に屈服した学会予備軍の洗脳教育が行なわれているような観を呈している。

社員の発言、態度を見れば学会員のそれであることは十二分に納得できるというものであろう。

たとえば“木下会長様”“止暇断眠の陣頭指揮”“現証の年”などいくらでもあげられる。これも研修の成果なのであろう。

---------(224P)-------つづく--