天皇が亡くなられた時に、土葬にするのか火葬にするのか、最近議論があるようなので、その前に歴史がどうなっているのか、調べました。

それもよると、飛鳥時代の持統天皇以来、江戸時代の初めまで、多くは火葬で行われたこと、江戸時代は表向き伝統の火葬で実は土葬というややこしいことを行っていたことでした。

表向きも土葬になったのは幕末の明治天皇のお父さんの孝明天皇からで、これが明治天皇、大正天皇、昭和天皇にも引き継がれ、4代続いたことになります。

26代継体天皇は、古事記によると、「応神天皇5世の孫」なので、4代前からの土葬は未だ伝統とは言いづらいですね。古墳時代の伝統ですね。

天皇家の菩提寺 泉涌寺

かなり昔に、京都駅の東南方の、東山の南端にある泉涌寺(せんにゅうじ)を訪れたことがあります。境内には人がほとんど居なくて、静かな落ち着いたお寺でした。この寺の境内は門より低い位置にあり、門をくぐると下っていくことになるので、ちょっと不思議な感じがしたのを記憶しています。その時は奥まったところに、天皇陵があることを気付きませんでした。

この寺は、「みてら」を名乗っており、ホームページには、

「1242年正月、四条天皇崩御の際は、当山で御葬儀が営まれ、山稜が当寺に造営された。その後、南北朝~安土桃山時代の諸天皇の、続いて江戸時代に後陽成天皇から孝明天皇に至る歴代天皇・皇后の御葬儀は当山で執り行われ、山稜が境内に設けられて「月輪陵(つきのわのみさぎ(原文どおり。「つきのわのみささぎ」の誤りだと思います。)」と名づけられた。」

と書かれています。また、

「天智天皇、光仁天皇そして桓武天皇以降の天皇・皇族方の御尊牌をお祀りする霊明殿」 や

「霊明殿の東に鎮まる陵墓は月輪陵(つきのわみさぎ)と呼ばれる。四条天皇をはじめ後水尾天皇から仁孝天皇までの25陵、5灰塚、9墓が営まれている」

とあり、天皇家と関係が深いことが書かれています。境内には、仁孝天皇までの14基の天皇のお墓があって、以前は泉涌寺の管理だったようですが、現在は宮内庁が管理しています。あるサイトには、「月輪陵は粗末すぎる」とありますが、写真で見る限りそれほどでは無いと思いました。

火葬と思っていたら・・・・

狭い京都の東山の麓に、四条天皇を含めると、天皇だけで14基の九重塔のお墓があるということは、「(江戸時代の)後水尾天皇から(孝明天皇のお父さんの)仁孝天皇まで」の天皇は火葬されたと思っていましたが、間違いのようで、事情はもっと複雑のようです。その事情は下の資料①に詳しい。

資料① http://www.murakamitatau.com/blog/2012/04/2012428.html

この①資料によると、仏教の信仰の篤かった41代 持統天皇以来、多くのの天皇が火葬されてきたそうです。しかし、110代後光明天皇から120代仁孝天皇までは、表向きは伝統の火葬をしたことにして、実は土葬にしていたそうです。あの泉涌寺境内の狭い敷地で13人の天皇が土葬とは思いませんでした。

正式に土葬

正式に土葬になったのは、120代 仁孝天皇の次の121代 孝明天皇(122代 明治天皇の父)からで、土葬が昭和天皇まで4代続いています。と同時に121代 孝明天皇のお墓は、その当時の復古主義の影響で、円形の古墳状のお墓が泉涌寺の裏山に作られました。明治天皇から昭和天皇までは、上円下方墳になりました。

庶民は土葬

一方、庶民は薪などの燃料費がかかるので、明治の初めでも土葬が普通でした。第二次大戦後の昭和30年ごろでも約半分は土葬だったようです。もちろん、都会と農村部では様子は大きく違っていて、都会ではもっと火葬が多く、農村部では土葬がほとんどだったでしょう。

伏見桃山陵

京都の南の伏見区桃山には、明治天皇陵と昭憲皇太后陵があります。駅から街中を抜けて、玉砂利の広くて長い道を進むと巨大な円形の古墳状のお墓が見えてきます。こういう広大で立派なお墓はすばらしいものですが、参拝するには少し不便です。それに明治時代のような国力を伸ばそうとして時代、そして現人神と言われていた天皇には、このような巨大な古墳状のお墓はふさわしいでしょうが、翻って今日のような時代にこのような巨大な古墳状のお墓はふさわしくないような気がします。

現代にふさわしいお墓は?

特に、現人神から人間になった昭和天皇に、八王子の武蔵野陵(武蔵野陵には行ったことはありません。Googleを見ながら、桃山陵を参考に言っています。)にある古墳状のお墓がふさわしいのでしょうか?

昭和天皇までは仕方が無いと思いますが、今後は一考の余地ありでしょう。

参拝するのが比較的便利な東京近郊にあって、親しみやすいお墓であっても良いのでは、と思います。

「天皇陵論」外池昇 新人物往来社2007年 によると、2006年7月7日の東京新聞などに掲載された共同通信のスクープに

「宮内庁、天皇陵在り方検討、数年前から『合葬』中心テーマ」という見出しの記事があり、その検討の要点は

・天皇と皇后の合葬

・陵の規模の縮小

・葬儀の簡素化

だそうです。

このことから、天皇陵の在り方に関して、2000年頃から内部で検討していたようです。

また、この本には昭和2年2月7日の大正天皇陵の絵葉書が載っています。大正天皇の大喪は、2月7日から8日に行われたので、その当時の写真と思われますが、人が全く写っていません。現在の木々に囲まれた静かなイメージとは逆に、木々がほとんど無い開かれた斜面に、大喪に使用されるのか数棟の大きな建物があり、周囲には幔幕が張られていて、その違いに驚かされます。

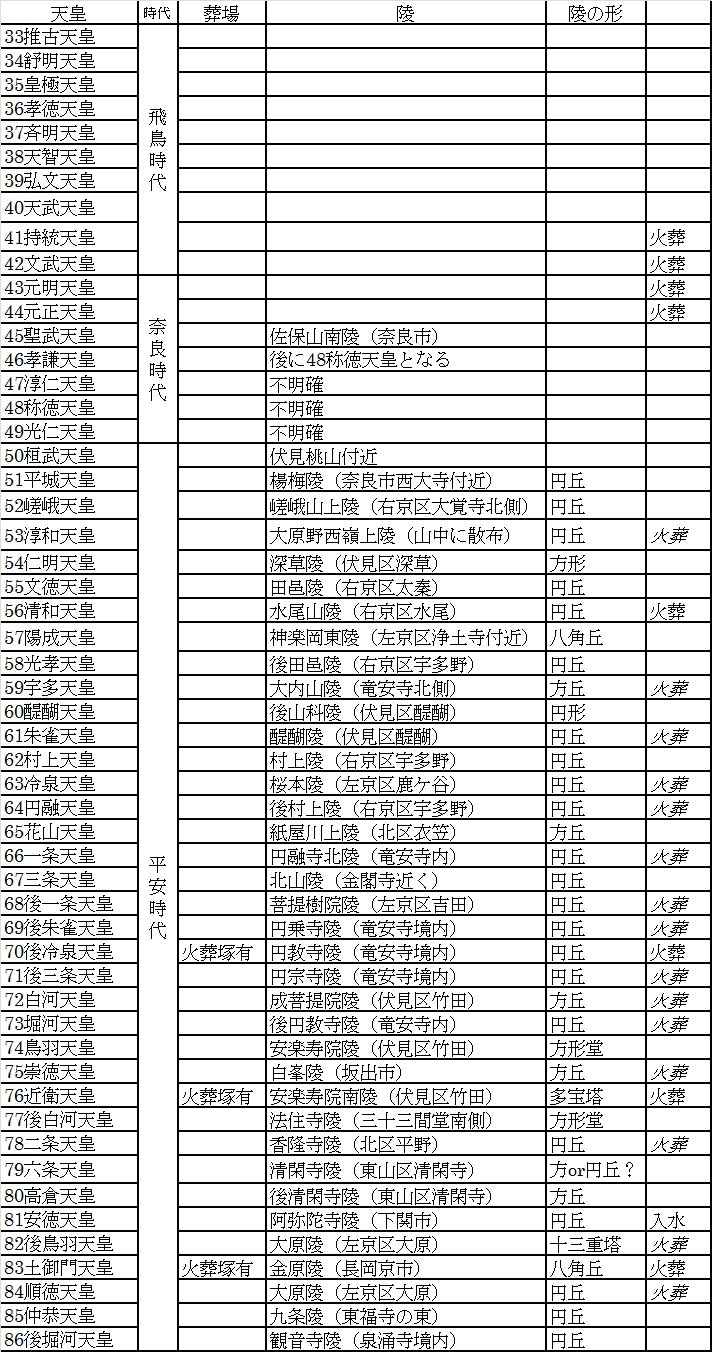

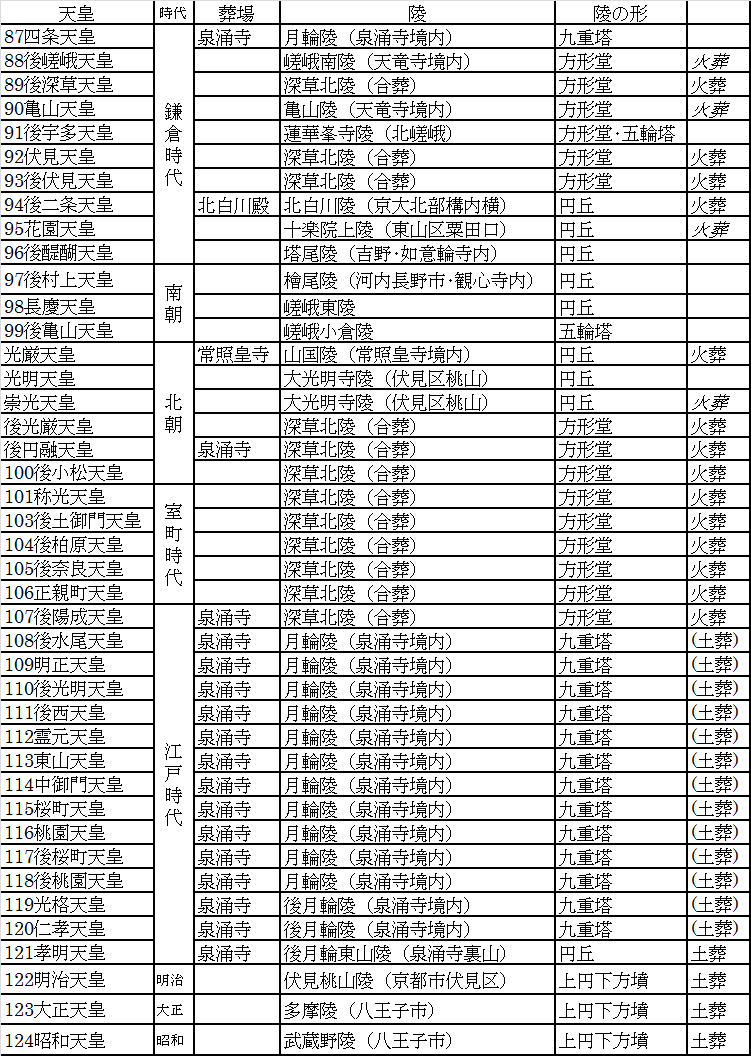

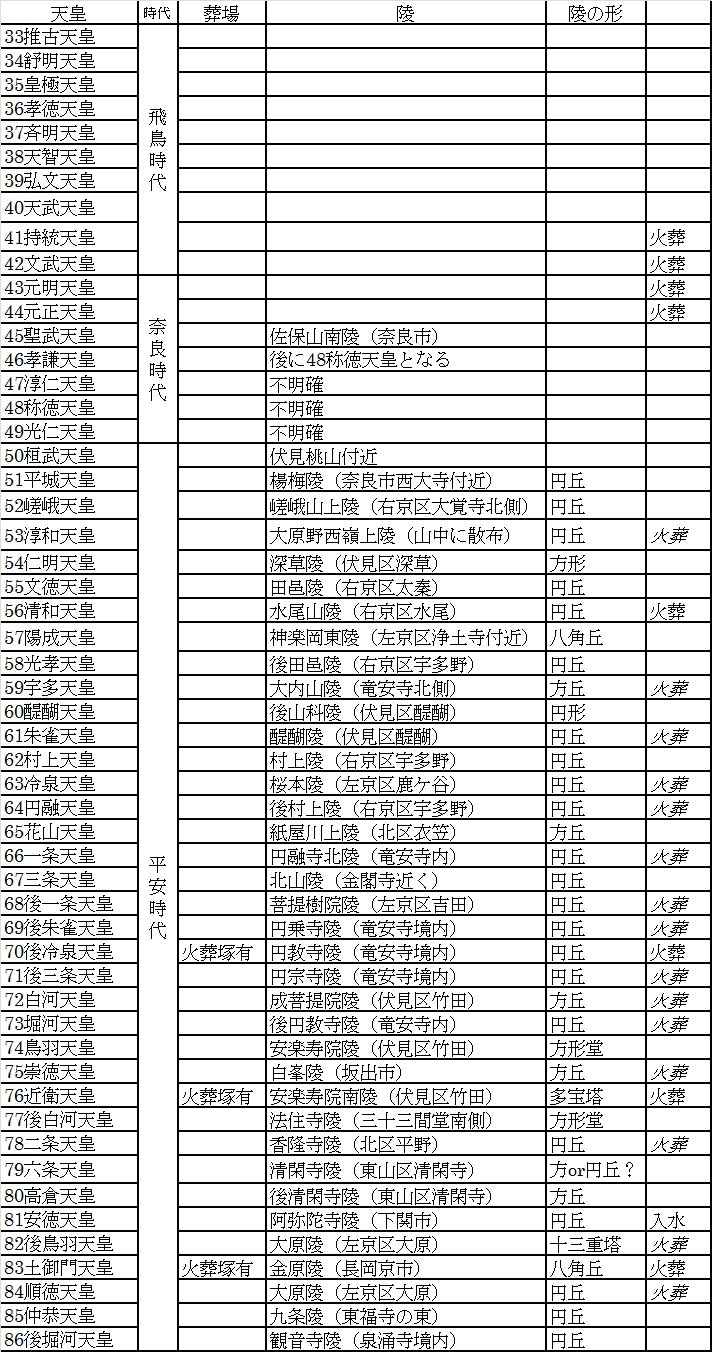

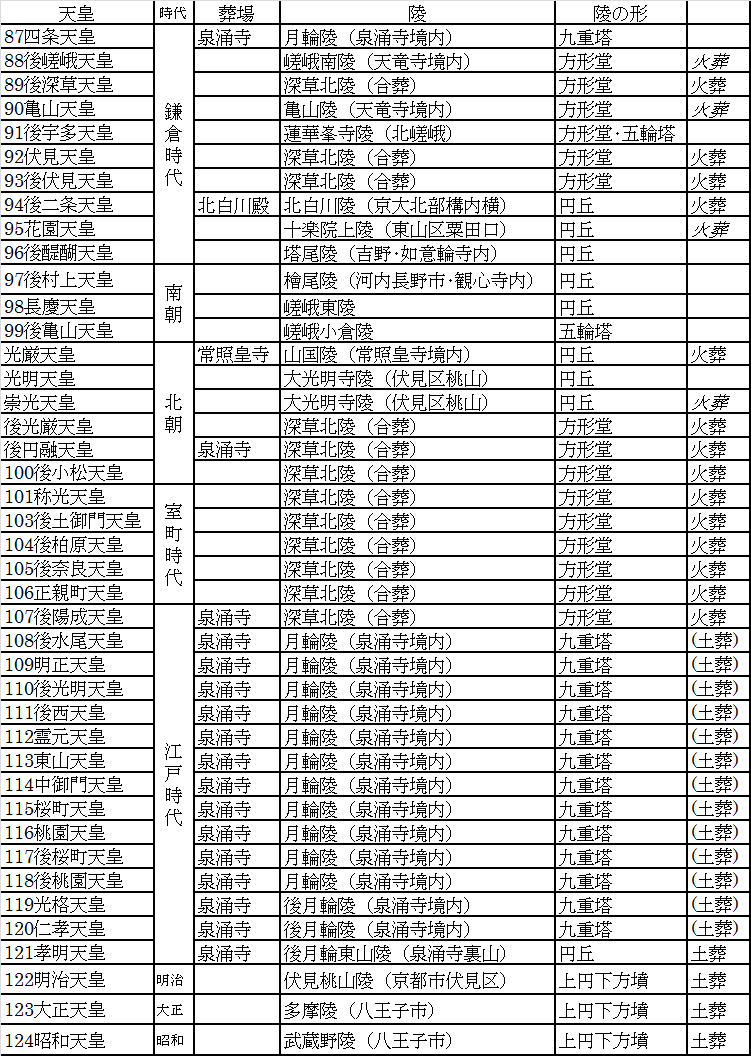

下記の天皇家の葬儀・お墓の表について

下の表にある、葬儀の形態・お墓の場所・お墓の形態を見ていると、その裏には、その天皇の考え方、武家との力関係、縁戚関係、神道と仏教の複雑な関係、それに財政状況など、それぞれの事情があってこういう形になったことが推測されます。

こういう資料が欲しかったのですが、インターネットで見当たらなかったので、自分で作ってみました。

資料で確認できていない所は空白になっています。

大昔の天皇陵の位置は、宮内庁の見解に対し異説も多いので、飛鳥時代から載せていますが、平安時代からのほうが良いのかもしれません。しかしながら、平安時代の天皇陵であっても、途中で場所が分からなくなってしまい、近世になって場所を探し、おおよそこの付近ではないかという場所を天皇陵に指定しているのにも驚きます。

天皇家の葬儀とお墓(飛鳥時代~平安時代)

天皇家の葬儀とお墓(鎌倉~現代)

(表の説明)--------------------

持明院統の12人の天皇を祭る。元は鎌倉時代に創建された安楽行(光と書いた資料もある)院の法華堂。その後、安楽行(光)院は荒廃し、江戸中期に再建された。しかし、明治時代の神仏分離令によって、法華堂が分離され、陵として整備された。

括弧を付けているのは、上記のように、表向きは火葬の形式をとりつつ、実は土葬を行っていたから。

皇室出入りの魚屋(河内屋)の奥八兵衛が奔走して、火葬を(土葬)に変えた話は、上記 資料①参照。他に、読売新聞にもこの魚屋の話が掲載された。

子の後光明天皇(1633~1654年)の方が先に亡くなられているので、父の後水尾天皇(1596~1680年)より先に土葬されている。

天皇の即位順は,108後水尾天皇-109明正天皇-110後光明天皇 ですが、

火葬の時代順は,110後光明天皇-108後水尾天皇-109明正天皇 です。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1429867314

(感謝)

インターネット上の陵・天皇に関する多くのサイトを参考にさせていただきました。一つ一つ引用先を示せませんが、感謝いたします。

火葬:イタリック文字は、「天皇と御陵を知る事典」 藤井利章 を参照した

(表の説明)--------------------ここまで

余談

余談ですが、先日寛仁親王殿下が新宿区の施設で火葬されたという記事が出ていました。皇族が火葬されたということで、この施設、上落合の火葬場をGoogleで見てみると、施設は立派ですが、一般民家がすぐに隣接していてビックリします。しかも、この施設への進入道路の狭いことにもビックリ。京都でもここ横浜の山の中でも、火葬場は山の中ですから。私は、町屋や五反田の近くの桐ヶ谷の火葬場にも、大昔に行ったことがありますが、これらも一般民家に隣接していて、ビックリしました。東京だから、仕方が無いのでしょうね。施設の建設時は、これらの施設の周囲も田舎だったのしょう。

なお、この上落合の火葬場には、特別の設備があるそうで、一般の人も割増料金を払えば、使用できるそうです。

余談の余談ですが、町屋、桐ケ谷、落合の火葬場は民営です。東京には、少ないですが公営もあるようで、ややこしいです。あるサイトで、税金云々という言葉が出てくる場合があるので、誤解されているのでは?と思います。

2012.09.24

(2012.10.03に加筆しました。)