今回訪ね歩いた 古代出雲王家ゆかりの地は

その1 奈良市山陵町(みささぎちょう) オキナガ姫(神功皇后)、ヒバス姫、ワカタラシ大王(成務)の各御陵

その2 奈良県天理市 手白香姫(たしらかひめ オケ大王皇女、オホド大王皇后)、イクメ大王(垂仁)、オシロワケ大王(景行)の各御陵

以上を4月1日に訪ね歩いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奈良市山陵町(みささぎちょう)の訪ね歩いた三箇所の地図である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まずこの店で腹ごしらえ。同じ一膳飯屋でも「秋篠」なんて恐れ多い名前がついている。(町名です)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食堂前の町内案内看板で場所をチェックする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あの民家の後ろ側の森がオキナガ姫の御陵のようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このあたりの御陵には駐車場が全く無い。少し離れた場所の道路の広い場所に止めた。

御陵の正面はすぐわかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

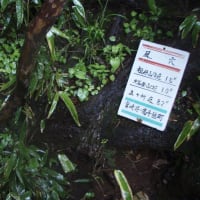

石碑にて確認する。「神功皇后」と書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この宮内庁看板を見てびっくらこいた。なんと「仲哀大王の皇后」と書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オキナガタラシ姫は ワカタラシ大王(成務ー物部王朝第三代大王)の皇后なのに。

オキナガ姫は朝鮮の辰韓王子ヒボコ(1世紀半ばに渡来した)の子孫なので、出雲王家とは血のつながりは無い。

朝鮮半島で辰韓が滅び新羅が起こったとき、新羅に対して辰韓の財産相続を請求したという。

話がまとまらず、武力で朝鮮へ行こうというときに相談した夫君のワカタラシ大王に断られて 大王とは疎遠となる。

その後ワカタラシ大王は長門の国で戦死された。そして皇后は後豊前中津彦に 朝鮮出兵を相談するが 彼にも断られる。

中津彦は 夫君大王ではなく、部下なのである。

この後 日向ソツ彦(武内太田根宿禰の子孫 日向髪長姫とオシロワケとの間の皇子)に相談したところ、

ソツ彦は快諾し、紀の国や海部家、尾張家などの協力で集まった大船団を率いて

新羅、百済を攻め大勝利を納める。俗に言う三韓征伐である。

仲哀と贈り名を付けられた豊前中津彦は家来であり、夫君ではない。

むしろソツ彦が夫君であり、ソツ彦との間に「ホムタ皇子」が生まれたという。

ちなみに ソツ彦の祖先は あの高倉下で高倉下の母君は出雲王家の大屋姫(大国主の孫娘)である。

ホムタ皇子は7歳で夭折されたという。もしオキナガ姫に後継ぎがいなくなれば 新羅が年貢の提出を渋ると

考えられたオキナガ姫は 当時親交のあった 上毛野国(群馬県)国造家の皇子(竹葉瀬の君)が同じ7歳と

言うのを知り 極秘に養子としたという。それが後のホムタ大王(応神)だ。

上毛野国国造家は宇佐豊玉姫(第二のヒミコ)の息子豊来入彦の子孫であり、もちろん出雲王家の地を引く皇子である。

豊来入彦(記紀では豊鍬入り彦とかウガヤフキアエズ)は一時はイクメ王と共に 大和入りし共に戦った異母兄弟だが、

大和統一が進むに連れて イクメに煙たがられて、追い出されたお方だ。

宇佐王家はもちろん 出雲王家第7代主王天の冬衣の皇子吾田片隅が始祖の出雲王家の分家である。

ということで オキナガ姫は出雲王家とは繋がるのである。しかし オキナガ姫は中津彦の奥方ではない。

豊前中津彦はあくまでも 大和の大王ではなくて オキナガ姫皇后の臣下なのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵の周りには全周囲ではないが、堀が復元されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

堀の向こうがオキナガ姫の御陵だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵の前庭はきれいに整備されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その御陵の前には「八幡神社」がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この神社はもともと御陵の上にあったという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内はよく整備されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主祭神 はオキナガ姫と息子のホムタ大王(応神)、それに玉依り姫とある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オキナガ家は近江で「月読みの神」を祭る家であり、オキナガ姫は そこにお生まれになったという。

その「月読みの神」を祭る本家が宇佐王家の宇佐八幡宮である。

ホムタ大王誕生を一番喜んだのは 宇佐王家の宇佐八幡だという。

宇佐八幡は もともとは宇佐王家の豊玉姫(第二のヒミコ)を祀っていたが、あわてて 第二、第三の本殿を作り

オキナガ姫とホムタ大王(身内の豊玉姫の息子豊来入彦の子孫竹葉瀬の君)を祀ったという。

今も宇佐八幡の本殿は三社だ。

そして 「玉依り姫」とは記紀の作り話の人物だ。

宇佐豊玉姫がイ二エ王との間にお生みになった豊来入彦(記紀では豊鍬入り彦とかウガヤフキアエズと書かれた)

を育てた 豊玉姫の妹姫だそうだ。

後に ご自分がお育てになった 豊来入彦と結婚されて 架空の神武大王を生んだとされているわけのわからん姫君だ。

玉依り姫は末皇子の神武以外にも、150年も以前の実在の「第一次物部東征軍」を率いた 物部の五瀬(紀ノ川河口で戦死)や

五瀬の弟の稲飯、ミケイリ(熊野へ転進し登美家の加茂建津乃身の引き入れで大和入りした)などをお生みになったという

支離滅裂な 離れ業をさせられたお方らしい。

記紀の製作者も 時の右大臣藤原不比等に命じられて とんでもない苦し紛れを考え出したものだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道標に従い、次は「ヒバス姫」と「ワカタラシ大王」の御陵へ歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヒバス姫の御陵の回りもきれいに整備されて公園の中を歩いているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宮内庁の看板もここは正しく書かれている。

ヒバス姫は約300年続いた磯城王朝最後の「道主大王」の皇女であり、イクメ大王とのあいだに大和姫をもうけられたお方だ。

ミチヌシ大王が物部イクメ王に敗れた後 因幡の国造として旅立たれて、磯城王朝は終わり、物部王朝が始まるが

記紀ではいっさい その王朝交代を無視して 抹殺している。

万世一系が編集方針の記紀では、王朝交代など あってはならないことなのだ。

その後イクメ王は 晴れて大和の大王となり、前大王の皇女のヒバス姫を皇后として迎えられた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヒバス姫皇后の御陵正面だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この後 軽自動車も通れないような狭い道を歩いてワカタラシ大王稜へ歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵に到着。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宮内庁看板もちゃんと正しく「成務」と書いてある。

前回訪ねた 「ヤマト トトビ モモソ姫」の御陵 と言うのは 二人の姫君をくっつけた名前で

思わず噴出したが、ここではちゃんと正しい看板だ。

※ しかし次に行く御陵には またしても噴出す看板だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵の一部に堀が復元されていて、水をためてあり、往時をしのばせる雰囲気だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ワカタラシ大王の御陵は 三韓征伐から凱旋されたオキナガ姫が 若くして死別された

夫君のワカタラシ大王のために造られたという。

そしてそのすぐ北側にご自分の御陵も生前に築かれたという。

ご自分が皇后として 権力を振るう元を作られたお方と 来世でもご一緒したいという 女心なのかもしれない。

しかしヒバス姫の御陵は その当時 当然存在したと思われるのに何故 それにくっつけて築造されたのか、大きな謎である。

ヒバス姫は ワカタラシ大王の血の繋がる祖母なのであり、何故くっつけて築造されたのか。

まるで おばあちゃんが孫の世話をしているようなのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 天理市の御陵へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その1 奈良市山陵町(みささぎちょう) オキナガ姫(神功皇后)、ヒバス姫、ワカタラシ大王(成務)の各御陵

その2 奈良県天理市 手白香姫(たしらかひめ オケ大王皇女、オホド大王皇后)、イクメ大王(垂仁)、オシロワケ大王(景行)の各御陵

以上を4月1日に訪ね歩いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奈良市山陵町(みささぎちょう)の訪ね歩いた三箇所の地図である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まずこの店で腹ごしらえ。同じ一膳飯屋でも「秋篠」なんて恐れ多い名前がついている。(町名です)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食堂前の町内案内看板で場所をチェックする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あの民家の後ろ側の森がオキナガ姫の御陵のようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このあたりの御陵には駐車場が全く無い。少し離れた場所の道路の広い場所に止めた。

御陵の正面はすぐわかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石碑にて確認する。「神功皇后」と書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この宮内庁看板を見てびっくらこいた。なんと「仲哀大王の皇后」と書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オキナガタラシ姫は ワカタラシ大王(成務ー物部王朝第三代大王)の皇后なのに。

オキナガ姫は朝鮮の辰韓王子ヒボコ(1世紀半ばに渡来した)の子孫なので、出雲王家とは血のつながりは無い。

朝鮮半島で辰韓が滅び新羅が起こったとき、新羅に対して辰韓の財産相続を請求したという。

話がまとまらず、武力で朝鮮へ行こうというときに相談した夫君のワカタラシ大王に断られて 大王とは疎遠となる。

その後ワカタラシ大王は長門の国で戦死された。そして皇后は後豊前中津彦に 朝鮮出兵を相談するが 彼にも断られる。

中津彦は 夫君大王ではなく、部下なのである。

この後 日向ソツ彦(武内太田根宿禰の子孫 日向髪長姫とオシロワケとの間の皇子)に相談したところ、

ソツ彦は快諾し、紀の国や海部家、尾張家などの協力で集まった大船団を率いて

新羅、百済を攻め大勝利を納める。俗に言う三韓征伐である。

仲哀と贈り名を付けられた豊前中津彦は家来であり、夫君ではない。

むしろソツ彦が夫君であり、ソツ彦との間に「ホムタ皇子」が生まれたという。

ちなみに ソツ彦の祖先は あの高倉下で高倉下の母君は出雲王家の大屋姫(大国主の孫娘)である。

ホムタ皇子は7歳で夭折されたという。もしオキナガ姫に後継ぎがいなくなれば 新羅が年貢の提出を渋ると

考えられたオキナガ姫は 当時親交のあった 上毛野国(群馬県)国造家の皇子(竹葉瀬の君)が同じ7歳と

言うのを知り 極秘に養子としたという。それが後のホムタ大王(応神)だ。

上毛野国国造家は宇佐豊玉姫(第二のヒミコ)の息子豊来入彦の子孫であり、もちろん出雲王家の地を引く皇子である。

豊来入彦(記紀では豊鍬入り彦とかウガヤフキアエズ)は一時はイクメ王と共に 大和入りし共に戦った異母兄弟だが、

大和統一が進むに連れて イクメに煙たがられて、追い出されたお方だ。

宇佐王家はもちろん 出雲王家第7代主王天の冬衣の皇子吾田片隅が始祖の出雲王家の分家である。

ということで オキナガ姫は出雲王家とは繋がるのである。しかし オキナガ姫は中津彦の奥方ではない。

豊前中津彦はあくまでも 大和の大王ではなくて オキナガ姫皇后の臣下なのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵の周りには全周囲ではないが、堀が復元されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

堀の向こうがオキナガ姫の御陵だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵の前庭はきれいに整備されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その御陵の前には「八幡神社」がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この神社はもともと御陵の上にあったという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内はよく整備されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主祭神 はオキナガ姫と息子のホムタ大王(応神)、それに玉依り姫とある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オキナガ家は近江で「月読みの神」を祭る家であり、オキナガ姫は そこにお生まれになったという。

その「月読みの神」を祭る本家が宇佐王家の宇佐八幡宮である。

ホムタ大王誕生を一番喜んだのは 宇佐王家の宇佐八幡だという。

宇佐八幡は もともとは宇佐王家の豊玉姫(第二のヒミコ)を祀っていたが、あわてて 第二、第三の本殿を作り

オキナガ姫とホムタ大王(身内の豊玉姫の息子豊来入彦の子孫竹葉瀬の君)を祀ったという。

今も宇佐八幡の本殿は三社だ。

そして 「玉依り姫」とは記紀の作り話の人物だ。

宇佐豊玉姫がイ二エ王との間にお生みになった豊来入彦(記紀では豊鍬入り彦とかウガヤフキアエズと書かれた)

を育てた 豊玉姫の妹姫だそうだ。

後に ご自分がお育てになった 豊来入彦と結婚されて 架空の神武大王を生んだとされているわけのわからん姫君だ。

玉依り姫は末皇子の神武以外にも、150年も以前の実在の「第一次物部東征軍」を率いた 物部の五瀬(紀ノ川河口で戦死)や

五瀬の弟の稲飯、ミケイリ(熊野へ転進し登美家の加茂建津乃身の引き入れで大和入りした)などをお生みになったという

支離滅裂な 離れ業をさせられたお方らしい。

記紀の製作者も 時の右大臣藤原不比等に命じられて とんでもない苦し紛れを考え出したものだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道標に従い、次は「ヒバス姫」と「ワカタラシ大王」の御陵へ歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヒバス姫の御陵の回りもきれいに整備されて公園の中を歩いているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宮内庁の看板もここは正しく書かれている。

ヒバス姫は約300年続いた磯城王朝最後の「道主大王」の皇女であり、イクメ大王とのあいだに大和姫をもうけられたお方だ。

ミチヌシ大王が物部イクメ王に敗れた後 因幡の国造として旅立たれて、磯城王朝は終わり、物部王朝が始まるが

記紀ではいっさい その王朝交代を無視して 抹殺している。

万世一系が編集方針の記紀では、王朝交代など あってはならないことなのだ。

その後イクメ王は 晴れて大和の大王となり、前大王の皇女のヒバス姫を皇后として迎えられた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヒバス姫皇后の御陵正面だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この後 軽自動車も通れないような狭い道を歩いてワカタラシ大王稜へ歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵に到着。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宮内庁看板もちゃんと正しく「成務」と書いてある。

前回訪ねた 「ヤマト トトビ モモソ姫」の御陵 と言うのは 二人の姫君をくっつけた名前で

思わず噴出したが、ここではちゃんと正しい看板だ。

※ しかし次に行く御陵には またしても噴出す看板だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵の一部に堀が復元されていて、水をためてあり、往時をしのばせる雰囲気だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ワカタラシ大王の御陵は 三韓征伐から凱旋されたオキナガ姫が 若くして死別された

夫君のワカタラシ大王のために造られたという。

そしてそのすぐ北側にご自分の御陵も生前に築かれたという。

ご自分が皇后として 権力を振るう元を作られたお方と 来世でもご一緒したいという 女心なのかもしれない。

しかしヒバス姫の御陵は その当時 当然存在したと思われるのに何故 それにくっつけて築造されたのか、大きな謎である。

ヒバス姫は ワカタラシ大王の血の繋がる祖母なのであり、何故くっつけて築造されたのか。

まるで おばあちゃんが孫の世話をしているようなのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 天理市の御陵へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます