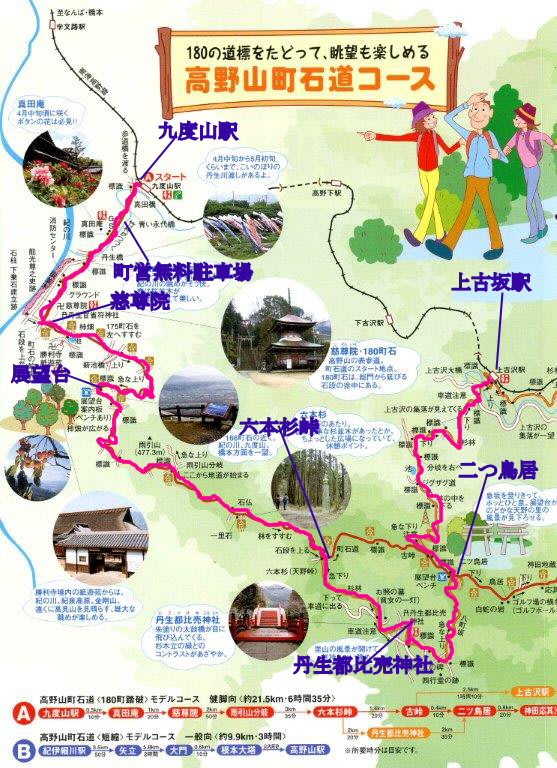

第3回紅葉の道を歩く その2大門から町石道で奥の院弘法大師御廟へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 大門から奥の院へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大門から奥の院へは 女人道と別れて街中の「町石道」を歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更に紅葉と鳥居の中を降りて行く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居と紅葉は続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右下を走っている車道に出た。大門だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大門到着。つい先日ここは足場に覆われていたけど、今は足場が取れていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

女人道はこの鳥居のところから降りてきてまだ続くが、ここで女人道と分かれて、ここからは「町石道」の続きを歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この「あと六町」の町石をスタートして 世界遺産高野町石道を歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「あと四町」を過ぎる。観光客が多い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紅葉が見ごろの季節なのに、まだ睡蓮か゛咲いている。びっくりだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「あと三町」を過ぎる。紅葉がとてもきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

町石道ゴールの「一番石」だ。フェンスの中は壇上伽藍だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

町石道ゴールの根本大塔だ。ちょうど異国のお坊さんたちがたくさん歩いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沢山の観光客に混じって奥の院へ歩いていたら、なんと偶然に、左の植え込みの中に町石を発見した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「三町」と書いてあるので、根本大塔を離れるに従い数が増えるのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて四町も発見した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五町は街角にあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

六町は大きな寺院の門前だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

信号機の陰に隠れている町石を発見したが、石が古びていて 九町か十町か読めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらははっきりと読める「十一町」だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー50

鳥居の陰に「十三町」があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

久しぶりにこういう服装の人を見た。これが正しい高野山スタイルだ。

四国霊場八十八箇所を お遍路さんした人は 弘法大師に報告に訪れるのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トイレ休憩したら なんと目の前に「十七町」があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奥の院へ入ったが、町石はなかなか見つからない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

苔むしたお墓の中に ぽつんと「三十一町」を発見した。なんとここまで壇上伽藍から3キロ以上歩いたのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

異国のお坊さんたちには この時期の高野山はとても寒いのだろう。毛糸の帽子やタイツ、厚手の靴下などで歩いているのがほほえましい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弘法大師御廟から出てくる沢山の巡礼者たち。ありふれた高野山の光景だ。ここが最終ゴールだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

実際に歩いた記録だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高度と距離の記録だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3回「紅葉の京大坂道、高野七口女人道、世界遺産高野山町石道」 終わり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「修験道の道、世界遺産の参詣道」のトップページはここから戻れます。

http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/okugake/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「紅葉を訪ねて2014年」はここから入れます。

http://blog.goo.ne.jp/yochanh-koyo2014

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 大門から奥の院へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大門から奥の院へは 女人道と別れて街中の「町石道」を歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更に紅葉と鳥居の中を降りて行く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居と紅葉は続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右下を走っている車道に出た。大門だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大門到着。つい先日ここは足場に覆われていたけど、今は足場が取れていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

女人道はこの鳥居のところから降りてきてまだ続くが、ここで女人道と分かれて、ここからは「町石道」の続きを歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この「あと六町」の町石をスタートして 世界遺産高野町石道を歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「あと四町」を過ぎる。観光客が多い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紅葉が見ごろの季節なのに、まだ睡蓮か゛咲いている。びっくりだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「あと三町」を過ぎる。紅葉がとてもきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

町石道ゴールの「一番石」だ。フェンスの中は壇上伽藍だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

町石道ゴールの根本大塔だ。ちょうど異国のお坊さんたちがたくさん歩いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沢山の観光客に混じって奥の院へ歩いていたら、なんと偶然に、左の植え込みの中に町石を発見した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「三町」と書いてあるので、根本大塔を離れるに従い数が増えるのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて四町も発見した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五町は街角にあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

六町は大きな寺院の門前だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

信号機の陰に隠れている町石を発見したが、石が古びていて 九町か十町か読めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらははっきりと読める「十一町」だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー50

鳥居の陰に「十三町」があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

久しぶりにこういう服装の人を見た。これが正しい高野山スタイルだ。

四国霊場八十八箇所を お遍路さんした人は 弘法大師に報告に訪れるのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トイレ休憩したら なんと目の前に「十七町」があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奥の院へ入ったが、町石はなかなか見つからない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

苔むしたお墓の中に ぽつんと「三十一町」を発見した。なんとここまで壇上伽藍から3キロ以上歩いたのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

異国のお坊さんたちには この時期の高野山はとても寒いのだろう。毛糸の帽子やタイツ、厚手の靴下などで歩いているのがほほえましい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弘法大師御廟から出てくる沢山の巡礼者たち。ありふれた高野山の光景だ。ここが最終ゴールだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

実際に歩いた記録だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高度と距離の記録だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3回「紅葉の京大坂道、高野七口女人道、世界遺産高野山町石道」 終わり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「修験道の道、世界遺産の参詣道」のトップページはここから戻れます。

http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/okugake/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「紅葉を訪ねて2014年」はここから入れます。

http://blog.goo.ne.jp/yochanh-koyo2014

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー