島の山古墳と姫桑(比売久波)神社 ソツ彦大王の后稜と神社 2017年1月7日

島の山古墳と姫桑(比売久波)神社 長江襲津彦大王の后、髪長姫の稜と神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず古墳の場所と神社の場所です。奈良県磯城郡川西町にあります。

この磯城郡というのは もちろんあの出雲王家の大和分家磯城家、磯城王朝の磯城です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

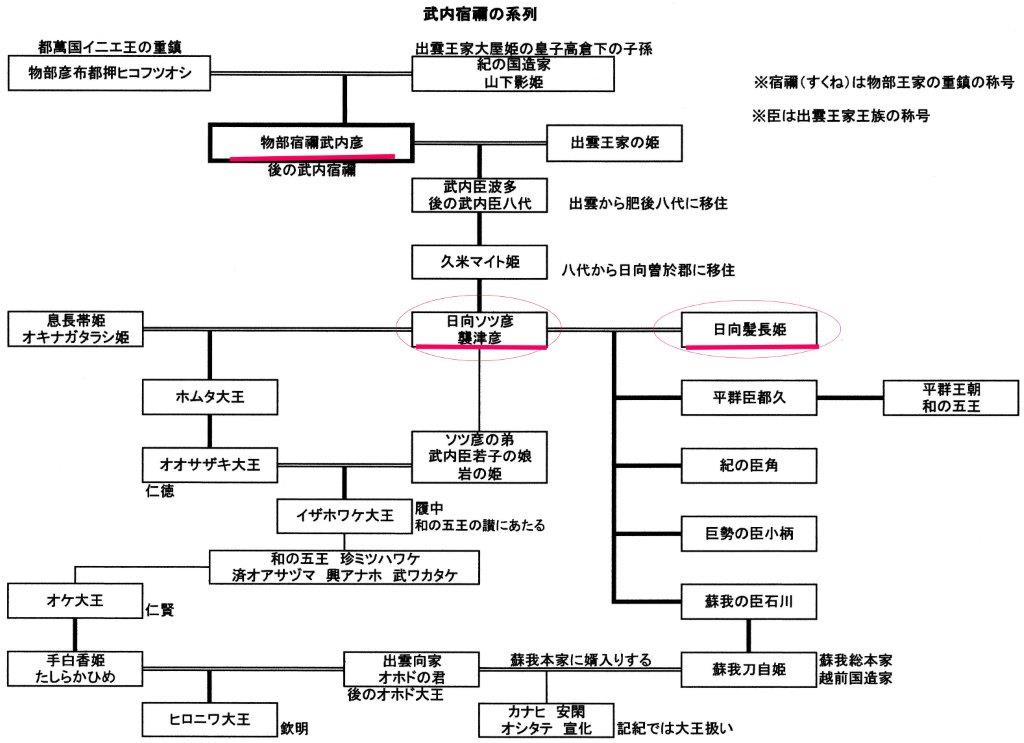

各種資料を基に私がこの古墳の主と神社の祭神の系図をまとめました。

ここに葬られているお方は 葛城襲津彦(かつらぎそつひこ)大王のお后の「髪長姫」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

襲津彦大王の舞台の変遷もまとめてみました。

曽祖父の「松江意宇の森」から始めています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初代大和大王「天の村雲」の母親違いの弟の「高倉下(たかくらじ)」は 母親の出雲王家の姫君

「大屋姫」とともに 紀の国へ移住して開拓し、紀の国造となります。

高倉下の子孫の「山下影比売」と 九州物部王朝の重鎮「物部彦布都押」との間の皇子が武内彦です。

若くして才能溢れる武内彦は イ二エ王に高く評価されて活躍しますが、早世したイ二エ王の後を継いだ

宇佐豊玉姫(偽書に書かれた2番目のヒミコ)に疎まれます。豊玉姫の息子豊彦(記紀では豊鍬入彦とか

ウガヤフキアエズと書かれます。)より偉くなるのを恐れて 魏への使者に行かせても「官位」を

要求することはしませんでした。

魏に数回施設を送ったヒミコは 自分の息子の豊彦や 朝鮮王子ヒボコの子孫の田道間守には

「中朗将」の官位を要求したのに 施設団長で行った武内彦には 無官位のまま帰国させます。

ショックを受けた武内彦は イクメ王に反旗を翻して 磯城王朝側に就き イクメ王と戦いますが

破れて 出雲王家に保護を求めて 出雲で守られて 松江の意宇の森で余生を送り亡くなりました。

遺体は 弟のウマシウチが奥出雲の神原遺跡の古墳を作りました。

※神原遺跡の見学記は2015年11月13日に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その武内彦のひ孫が 日向西都原の 日向襲津彦王です。

ここで 三韓征伐に付いて。

朝鮮辰韓の王子「ヒボコ」は西暦80年頃来日します。その子孫がオキナガタラシ比売(息長姫)です。

彼女は大和物部王朝(イクメ大王に始まる)の三代目ワカタラシ大王(成務帝)に嫁ぎ 皇后となります。

後の世の贈り名は神功皇后です。

その頃辰韓が滅び、新羅が興ります。辰韓王の家臣が王朝を興したといわれています。

当時の朝鮮では 人民も領土も すべて王のものという考えでした。そのため 辰韓王の血を引く

息長姫は 新羅に対して 財産要求をしましたが 全然 取り合ってもらえなかったといわれます。

息長姫は 朝鮮出兵を夫君のワカタラシ大王に持ちかけますが 大王は断り それが元で疎遠になったといわれます。

その断りは無理もないと思います。大和の大王になったとはいえ 大和では 依然としてい出雲王家の分家の

登美家が断然力をもっていて、しかも各地にはまだ物部家に従わない豪族がいて 大君自ら戦に出向く次第です。

朝鮮出兵などしてる余裕は無いと思われます。現にワカタラシ大君は豊前の国で若い身で戦死します。

次に息長姫は 豊前中津彦に朝鮮出兵を持ちかけますが 中津彦も断り その後中津彦も戦死します。

何故か 記紀はこの中津彦を大和の大王に仕立てます(贈り名は仲哀帝)。中津彦はオキナガ彦の夫でも大王でもなく

単なる相談を持ちかけた部下で 和国にも息長姫にも何も貢献していないのに。

次に息長姫は 日向の西都原の王、日向襲津彦に相談します。襲津彦王は快諾して 自らのネットワークで全国から

水軍を集めたといわれます。自身の出身地の紀伊水軍はもちろん、終わりの水軍、単語の海部(あまべ)水軍、

北陸の大彦の子孫の各地の水軍を集めました。すべて 出雲王家の血が共通している事が役立ったのでしょう。

出雲王朝の血が いかに各地の豪族の連帯意識を強くしていたかの証明でもあります。

夥しい和国水軍の軍船を見た新羅は 戦わずして降伏し、人質と年貢を和国に送る事を誓約したそうです。

その足で和国大艦隊は百済、高句麗にも足を伸ばして降伏させて 三韓征伐に大成功して凱旋帰国します。

それ以後和国には沢山の資金が流れ込み、河内に巨大古墳を築く資金となります。

任那が出来たのは その年貢の集積地としてです。

記紀の製作者は 任那の出来る100年以上前の イクメ王の父イ二エ王を崇神帝として 大和の大王にでっち上げて

しかも任那が昔から存在したように見せかける為に 「ミマ来入り彦イ二エ大王」なんて名前にしています。

ミマナから大和へやって来たイ二エ王といっているのです。小ズルイですねえ。

それに乗っかって イ二エ王のお墓まで作った宮内庁はもっとズルイですけどねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰国した襲津彦は 実質的に大王として 摂津の国住吉郡桑津に宮殿を構えます。

今の 大阪市東住吉区桑津あたりです。

その後 襲津彦大君は 葛城に移住して 葛城の長江に宮殿を構えます。

この長江というのは 時代が経つと 「長柄」と表記され、その後「名柄」とかかれるようになったそうです。

出雲式銅鐸(銅鐸、銅剣はほとんどが出雲で生産されたそうです。)が発掘された事で有名な

御所市名柄には 非常に古い「長柄(ながえ)神社」が現存しています。

長江に宮殿を構えた襲津彦大君は「葛城長江襲津彦」と呼ばれました。また髪長姫は

摂津の桑津から来られたので 「桑津比売」と呼ばれたそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島の山古墳です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古墳の説明看板です。誰のお墓とは触れていません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古墳の全体写真をパノラマで撮ってみました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

姫桑神社は古墳のまん前にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが神社の正面です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の説明看板です。是を読んだらびっくり仰天、なんと「天八比売」がご祭神だそうです。

「あまはちひめ」?なんのこっちゃいな。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

摂津の国住吉郡桑津の今の地図です。明治の初めまで住吉郡桑津村だったそうです。

ここから 来られた比売なので「桑津比売」なのです。もともとは日向髪長比売とよばれていましたが。

「あまはちひめ」 なんてどこからでてきたのでしようね。知りたいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿です。お正月らしい 立派なお飾りがありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の中にはこの神社に伝わる御祭りらしき様子の絵がかけてありますが ガラス越しなので 良く見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿です。春日大社の何とかを移築したと説明看板に書いてありました。

しかし屋根つきの階で、妻入りの建物は 形式は出雲式です。それと千木の縦そぎも出雲の神様を祀

る社です。手前の摂社は恵比寿を祭っていると書いてあるので もしかすると事代主を祭ってあるのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらの摂社はどちらかが 大国主を祭っているそうです。

つまり真ん中に 主祭神 の髪長姫を祀り 左右に 夫君の遠い祖先の 古代出雲第八代の主王

八千矛(記紀では大国主と書き換えられた)と副王八重波津身(記紀では事代主と書き換えられ

時代が下がると恵比寿様と言われた)を祀っているのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

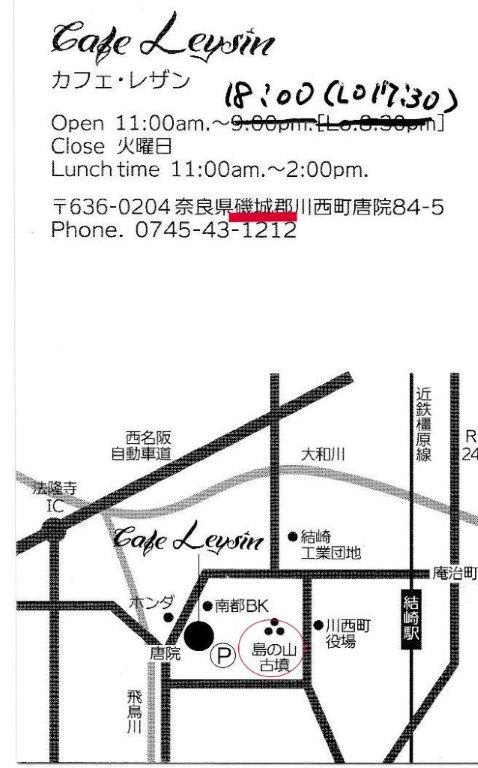

古墳見学と神社参拝が済むと、ちょうどお昼になったので 古墳の隣のレストランに入りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ランチを頼みました。是にデザートのケーキとコーヒーが付いて 1200円で、とてもおいしかったです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

レストランの名刺です。住所は あの磯城王朝の磯城です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地をたずねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー