暴風雪の大山 その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一歩ずつ確実に ステップを切り、下山していきます。途中写真を撮る余裕はありませんでした。

必死に下山を続けて ようやく六合目まで下りてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

避難小屋の中で 遅い昼食にしました。誰も居ません。おにぎりとカップ麺を食べてようやく一息つけました。

もう2時を回っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小屋から出て三鈷峰を見ると 雪雲に覆われて見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ下山しよう。背中からは ますます風は強く押してきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し下りたら 灌木地帯に来ました。少し安心です。滑落しても掴まる木があるからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐に来ました。当初の予定では ここから元谷の行者の道を降りるはずでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し歩いて元谷を覗き込むと 元谷は風が轟々と吹き荒れています。登るときよりは明らかに

風は下まで降りてきています。今日はこのまま夏山登山道を下りる事にしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五合目まで下りて 山ノ神さんに無事のお礼を言いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

森に下りてきました。もう安心です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上るときは無風状態で 静かな森も一変して 息も出来ないくらいの強風が 時々したから吹き上げてきます。

強風で森は轟々と音を立てています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブナの木の間から 屋根が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿弥陀堂まで降りてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿弥陀堂の屋根が新しくなっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桧皮葺を新しくしたのです。外壁も汚れが落とされてきれいになっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南光河原の小屋の脇を通り

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に無事帰着しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

元谷にかかる橋の補強工事のシートが 強風で千切れそうにばたばたとはためいています。

強風はここまで下りてきていました。登山開始時には無風状態だったのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂方面は黒い雪雲に覆われて何も見えません。駐車場も強風が吹き荒れていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いた記録です。山頂付近の木道の石室分岐の直ぐ手前で引き返したようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

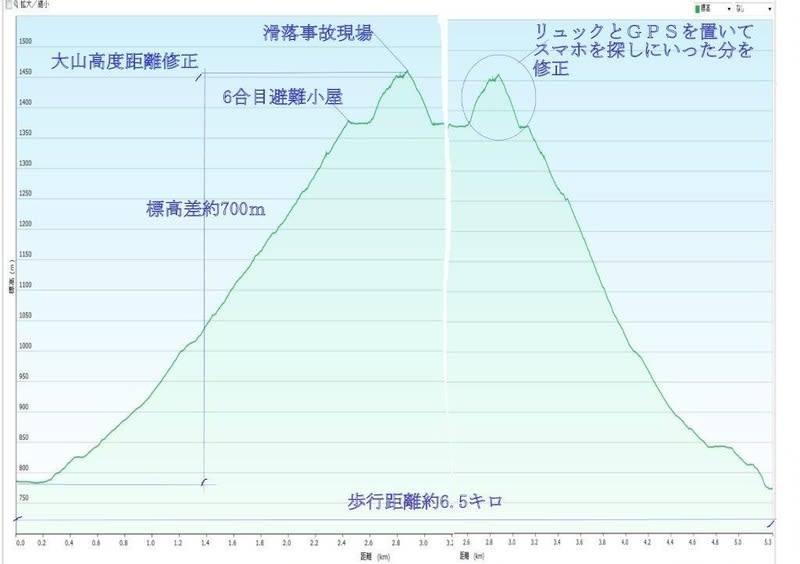

高度と距離の記録です。1650メートルぜんごまで登ったようです。

グラフの線が上の法でギザギザになっているのは 初めてですが、竜巻ブリザードにたたきつけられたせいなのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「四季の大山を歩く」トップページは ここから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/shimanetotori/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一歩ずつ確実に ステップを切り、下山していきます。途中写真を撮る余裕はありませんでした。

必死に下山を続けて ようやく六合目まで下りてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

避難小屋の中で 遅い昼食にしました。誰も居ません。おにぎりとカップ麺を食べてようやく一息つけました。

もう2時を回っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小屋から出て三鈷峰を見ると 雪雲に覆われて見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ下山しよう。背中からは ますます風は強く押してきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し下りたら 灌木地帯に来ました。少し安心です。滑落しても掴まる木があるからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐に来ました。当初の予定では ここから元谷の行者の道を降りるはずでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し歩いて元谷を覗き込むと 元谷は風が轟々と吹き荒れています。登るときよりは明らかに

風は下まで降りてきています。今日はこのまま夏山登山道を下りる事にしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五合目まで下りて 山ノ神さんに無事のお礼を言いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

森に下りてきました。もう安心です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上るときは無風状態で 静かな森も一変して 息も出来ないくらいの強風が 時々したから吹き上げてきます。

強風で森は轟々と音を立てています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブナの木の間から 屋根が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿弥陀堂まで降りてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿弥陀堂の屋根が新しくなっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桧皮葺を新しくしたのです。外壁も汚れが落とされてきれいになっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南光河原の小屋の脇を通り

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に無事帰着しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

元谷にかかる橋の補強工事のシートが 強風で千切れそうにばたばたとはためいています。

強風はここまで下りてきていました。登山開始時には無風状態だったのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂方面は黒い雪雲に覆われて何も見えません。駐車場も強風が吹き荒れていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いた記録です。山頂付近の木道の石室分岐の直ぐ手前で引き返したようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高度と距離の記録です。1650メートルぜんごまで登ったようです。

グラフの線が上の法でギザギザになっているのは 初めてですが、竜巻ブリザードにたたきつけられたせいなのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「四季の大山を歩く」トップページは ここから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/shimanetotori/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長い敷石の参道を下りていきます。この道は「日本一長い自然石を敷き詰めた道」と書いてあります。

長い敷石の参道を下りていきます。この道は「日本一長い自然石を敷き詰めた道」と書いてあります。