バタック族は、主にインドネシアのスマトラ島北部の高地に居住している民族です。大都市のメダンの西にあるトバ湖周辺を故郷としています。

バタック族は、その言語や習慣が少しずつ違ういくつかの異なるグループに分けられます。

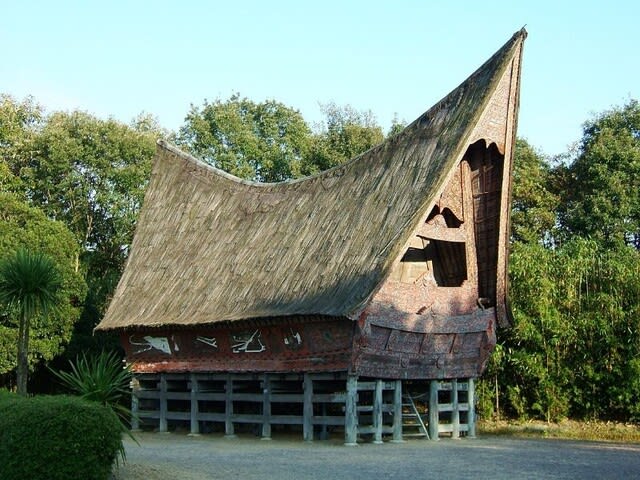

そのスマトラ島高地のバタック族の写真をお送り致します。写真の出典は、「スマトラ島少数民族との出会い」、https://snowm-blog.hatenablog.com/entry/2019/02/20/214344 とその他、バタック族に関連した資料です。

バタック族の社会は、Margaとして知られる一族に組織されている家父長社会でです。トバ・バタック族は、1人の祖先「Si Raja Bata」を起源とし、すべてのMargaは彼の子孫であると伝統的に信じられています。バタックの父と息子の関係を示した血統図は、taromboと呼ばれ大切にされています。

現代のインドネシアの中で、バタック族は教育熱心で、多くは教師、技師、医師、法律家などになっています。

トバ・バタック族は、その織物、木彫り、装飾した墓石が伝統的に有名です。彼らの埋葬と結婚の儀式は伝統をよく守っています。埋葬の伝統では、先祖の遺骨を死の数年後に再び埋葬する儀式もあります。この2回目の埋葬は、トバ人の間では「mangongkal holl」と呼ばれているそうです。

最後にバタック族の宗教について書きます。

世界最大規模のイスラム教徒人口を抱えるインドネシアですが、スマトラ島の北スマトラ州の山岳地帯にあるトバ湖の周辺に住むバタック族はキリスト教徒なのです。

バタック族の人口500万人のうち約350万人がキリスト教徒(プロテスタント)というユニークな部族なのです。 バタック族に対するキリスト教の布教ははじめは順調でありませんでした。しかしドイツのプロテスタント宣教師ノメンセンの努力により、19世紀半ば頃からキリスト教が定着したのです。今も島のあちらこちらで、土着の文化とキリスト教文化が融合した独自の様式の教会を見ることができます。(http://www.asiawave.co.jp/asianview14.htm )

以上簡単にバタック族のことをご紹介致しました。

バタック族は、その言語や習慣が少しずつ違ういくつかの異なるグループに分けられます。

そのスマトラ島高地のバタック族の写真をお送り致します。写真の出典は、「スマトラ島少数民族との出会い」、https://snowm-blog.hatenablog.com/entry/2019/02/20/214344 とその他、バタック族に関連した資料です。

バタック族の社会は、Margaとして知られる一族に組織されている家父長社会でです。トバ・バタック族は、1人の祖先「Si Raja Bata」を起源とし、すべてのMargaは彼の子孫であると伝統的に信じられています。バタックの父と息子の関係を示した血統図は、taromboと呼ばれ大切にされています。

現代のインドネシアの中で、バタック族は教育熱心で、多くは教師、技師、医師、法律家などになっています。

トバ・バタック族は、その織物、木彫り、装飾した墓石が伝統的に有名です。彼らの埋葬と結婚の儀式は伝統をよく守っています。埋葬の伝統では、先祖の遺骨を死の数年後に再び埋葬する儀式もあります。この2回目の埋葬は、トバ人の間では「mangongkal holl」と呼ばれているそうです。

最後にバタック族の宗教について書きます。

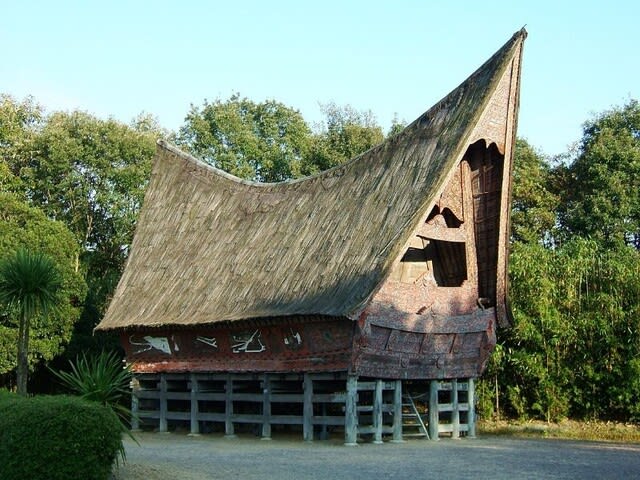

世界最大規模のイスラム教徒人口を抱えるインドネシアですが、スマトラ島の北スマトラ州の山岳地帯にあるトバ湖の周辺に住むバタック族はキリスト教徒なのです。

バタック族の人口500万人のうち約350万人がキリスト教徒(プロテスタント)というユニークな部族なのです。 バタック族に対するキリスト教の布教ははじめは順調でありませんでした。しかしドイツのプロテスタント宣教師ノメンセンの努力により、19世紀半ば頃からキリスト教が定着したのです。今も島のあちらこちらで、土着の文化とキリスト教文化が融合した独自の様式の教会を見ることができます。(http://www.asiawave.co.jp/asianview14.htm )

以上簡単にバタック族のことをご紹介致しました。

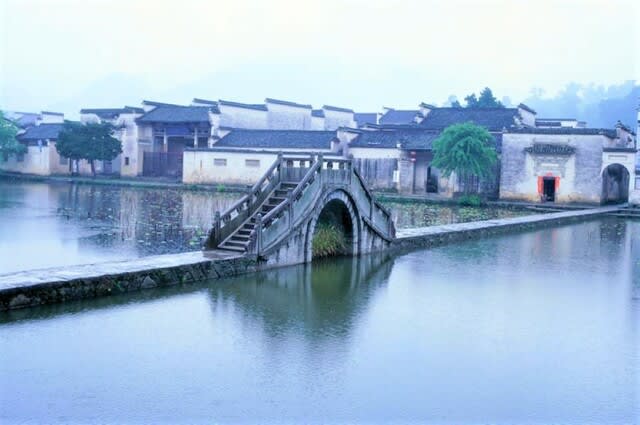

5番目の写真は頤和園の前に堀って作った湖とその土で出来た山です。

頤和園は私の好きな離宮なので写真を示しました。写真は「頤和園の写真」を検索してネット上にあるものからお借りしました。

5番目の写真は頤和園の前に堀って作った湖とその土で出来た山です。

頤和園は私の好きな離宮なので写真を示しました。写真は「頤和園の写真」を検索してネット上にあるものからお借りしました。