戦中、戦後、日本ではガソリンが無くなり、木炭自動車が走っていました。

バスは後ろに大きな窯を背負って、坂道に来ると乗客が降りて押しています。私も一家で海水浴へ行く時のバスは決まって木炭バスでした。坂にくると父が他の乗客とともにバスの後を押していました。あれ以来、70余年、すっかり忘れていました。ところが最近、日常的に木炭自動車を使っていた老境の人に会いました。その方は昭和19年まで木炭自動車を運転していたそうです。

木炭自動車とは木炭を縦形の大きな窯で燃やして、一酸化炭素ガスを発生させて、それをエンジンへ適量の空気と共に供給し、爆発させ、シリンダーを上下させ、車を動かすそうです。

ガソリン車へ木炭窯を取り付け、少しの改造で出来るそうです。実際に使っていた方の話では、一番大変な仕事は3時間毎に灰や燃えカスを取り出して、炭が燃え上がるようにする作業だそうです。出発する時も、30分前から炭を燃やさないとエンジンが回らないので毎日の仕事が大変だったそうです。それに遠方へ行く時は木炭を多量に積んで行かなばなりません。

そんな苦労をしても自動車は多くの人間を乗せて遠方まで行けるので重宝したそうです。

現在は完全に消えてしまったのかと調べて見たら、広島に木炭自動車の博物館がありました。木炭自動車館です。

( 木炭自動車とレトロ車館、ttp://www.mokutancar.com/html/process.html )

その他少数の人が趣味的に動かしているようです。

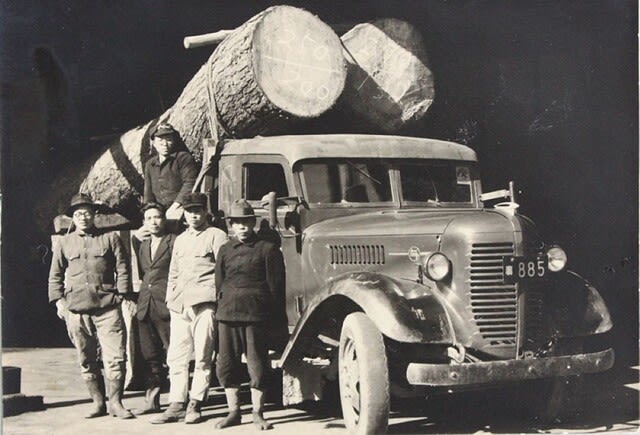

木炭自動車館のHPから木炭自動車の写真を示します。

1番目の写真は戦中、戦後に日本で一般的に使われていた木炭バスです。

2番目の写真は第二次大戦中のドイツで使われていた木炭乗用車の写真です。日本でも走り回っていました。

3番目の写真は戦争中に日本で使われていた木炭トラックです。

4番目の写真は最近の木炭乗用車の写真です。少しの人が趣味的に使っているようです。

さて木炭自動車館ができた経緯です。

昭和初期は、ガソリンを買うのが難しい時代でした。

支那事変半ばより、ガソリンが統制と配給の時代になり、木炭自動車が増えました。大東亜戦争に突入し、経済封鎖のためガソリンがますます入手困難になります。そんな事情で木炭自動車が普及したのです。

支那事変半ばより、ガソリンが統制と配給の時代になり、木炭自動車が増えました。大東亜戦争に突入し、経済封鎖のためガソリンがますます入手困難になります。そんな事情で木炭自動車が普及したのです。

そして2009年03月に広島市に木炭自動車館が出来たのです。

(http://www.mokutancar.com/html/process.html )

木炭自動車は、日本では昭和12~13年から20年頃までに使用されていました。現在の趣味的な木炭車は昔の設計を少し改良して全てステンレスで製作したものです。4番目の写真です。(http://www.mokutancar.com/html/whatmokutancar.html )

(http://www.mokutancar.com/html/process.html )

木炭自動車は、日本では昭和12~13年から20年頃までに使用されていました。現在の趣味的な木炭車は昔の設計を少し改良して全てステンレスで製作したものです。4番目の写真です。(http://www.mokutancar.com/html/whatmokutancar.html )

今日は懐かしい木炭自動車をご紹介いたしました。昭和12~13年から20年頃までに使用されていた自動車でした。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)