来月の6月19日は太宰治が死んで72年目の桜桃忌です。お墓のある三鷹市の禅林寺は毎年多くの太宰ファンが訪れています。

太宰治は才能ある作家でしたが、荒れた生活で周囲の家族や恩人を深い悲しみの淵に落としたのです。

今日はそんな太宰治(本名、津島修治)をとりまく家族や恩人の苦悩と悲しみの深さを書いてみたいと思います。

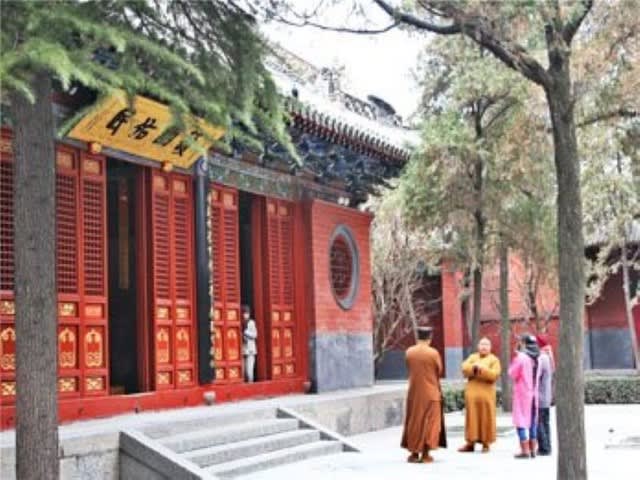

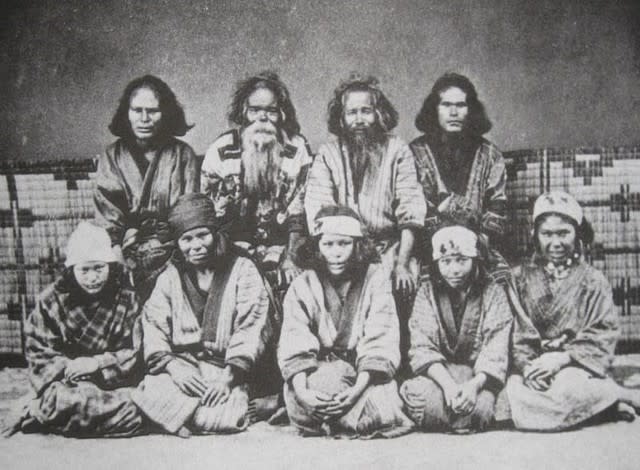

1番目の写真は銀座のバー・ルパンで撮った元気だったころの太宰治の写真です。この写真は有名な写真なので皆様もご存知だと思います。写真家、林忠彦の代表作です。

今日取り上げる人々は太宰の結婚の仲人をした井伏鱒二と兄の津島文治と、乳母がわりの越野タケ、そして妻の美知子と3人の子供、愛人の太田静子と子供のことです。

太宰は昭和23年に山崎富栄と心中しました。享年39歳でした。

(1)恩人の井伏鱒二の深い悲しみ

井伏鱒二は「荻窪風土記」で彼の死について次のように書いて悲しんでいます。

・・・・少なくとも自棄っぱちの女に水中へ引きずり込まれるやうなことはなかったろう。・・・

井伏鱒二は太宰治が大学入学のために上京した直後から作品を読んであげ、生活の上でも親身の世話をしてくれたのです。

彼ほど太宰の才能を高く評価した文学者はいませんでした。

東京大学を退学になった郷里へ連れ帰ろうとした兄の津島文治を、説得して執筆を続けさせたのも井伏鱒二と檀一雄でした。

初婚相手の初代と離婚した太宰の、荒れた生活に心を痛め武蔵野病院の精神科へ無理に入院させたのも井伏でした。

昭和13年、甲州の御坂峠の天下茶屋に太宰を呼び寄せて生活を一新させたのも井伏でした。

そして甲府の石原美知子と見合いをさせ、井伏の自宅で結婚披露宴をしたのです。その結婚は太宰にしばしの間、幸せな家庭生活を経験させたのです。

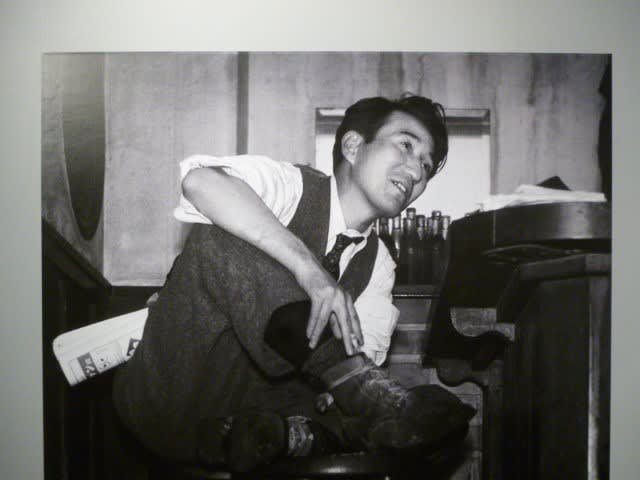

2番目の写真は井伏鱒二です。

しかし太宰治は恩人の井伏に秘密で、愛人太田静子との関係を続けていたのです。

そして昭和23年、太宰治と山崎富栄が心中したのです。以下はその太宰の遺書です。

======妻に宛てた太宰の遺書(抜粋)=========

「美知様 誰よりもお前を愛していました」

「長居するだけみんなを苦しめ、こちらも苦しい、堪忍して下されたく」

「皆、子供はあまり出来ないようですけど陽気に育てて下さい。あなたを嫌いになったから死ぬのでは無いのです。小説を書くのがいやになったからです。みんな、いやしい欲張りばかり。井伏さんは悪人です。」・・・

(2)子守の越野タケさんの困惑と悲しみ

太宰治の死を悲しんだのは彼の子守をしていた越野タケさんもでした。

越野タケさんは彼の中学生以後の放蕩と4回もの自殺や心中未遂事件の噂に困惑し、悲しい思いで過ごしていました。

彼女は小作の年貢米の代わりに13歳で津島家の子守になったのです。太宰が2歳の時でした。我が子のように愛した太宰が、「津軽の恥さらし」と言われて非常に心を痛めたに違いありません。越野タケは1898年生まれで1983年に85歳で亡くなっています。

1944年に太宰治は30年ぶりに越野タケさんを訪ね、会っています。この時、太宰は35歳でタケさんは46歳でした。

この30年ぶりの再会を太宰は「津軽」という小説で以下のように書いています。

・・・それから立ちどまつて、勢ひよく私のはうに向き直り、にはかに、堰を切つたみたいに能弁になつた。

「久し振りだなあ。はじめは、わからなかつた。金木の津島と、うちの子供は言つたが、まさかと思つた。まさか、来てくれるとは思はなかつた。小屋から出てお前の顔を見ても、わからなかつた。修治だ、と言はれて、あれ、と思つたら、それから、口がきけなくなつた。運動会も何も見えなくなつた。三十年ちかく、たけはお前に逢ひたくて、逢へるかな、逢へないかな、とそればかり考へて暮してゐたのを、こんなにちやんと大人になつて、たけを見たくて、はるばると小泊までたづねて来てくれたかと思ふと、ありがたいのだか、うれしいのだか、かなしいのだか、そんな事は、どうでもいいぢや、まあ、よく来たなあ、お前の家に奉公に行つた時には、お前は、ぱたぱた歩いてはころび、ぱたぱた歩いてはころび、まだよく歩けなくて、ごはんの時には茶碗を持つてあちこち歩きまはつて、庫(くら)の石段の下でごはんを食べるのが一ばん好きで、たけに昔噺(むがしこ)語らせて、たけの顔をとつくと見ながら一匙づつ養はせて、手かずもかかつたが、愛(め)ごくてなう、それがこんなにおとなになつて、みな夢のやうだ。金木へも、たまに行つたが、金木のまちを歩きながら、もしやお前がその辺に遊んでゐないかと、お前と同じ年頃の男の子供をひとりひとり見て歩いたものだ。よく来たなあ。」と一語、一語、言ふたびごとに、手にしてゐる桜の小枝の花を夢中で、むしり取つては捨て、むしり取つては捨ててゐる。

・・・両肘を張つてモンペをゆすり上げ、「子供は、幾人。」

私は小路の傍の杉の木に軽く寄りかかつて、ひとりだ、と答へた。・・・

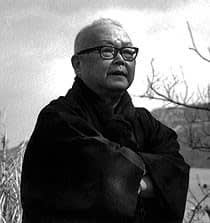

3番目の写真は晩年の越野タケさんです。

4番目の写真は青森県の小泊にある太宰治と越野タケさんの銅像です。

(3)実兄、津島文治氏の苦悩と悲しみ

さて太宰治の生家は、「斜陽館」という名前で津軽地方の観光名所になっています。津軽地方では太宰の兄の津島文治氏のほうが皆に尊敬されています。青森県知事を3期9年も務め、その後衆議院議員や参議院議員を務めた偉い方です。その上、陸奥銀行や津軽鉄道や津軽酒造などの重役を務め実業界でも活躍した方です。この兄は太宰の死を深く悲しみます。と同時に一族の恥さらしが死んで複雑な思いをした筈です。

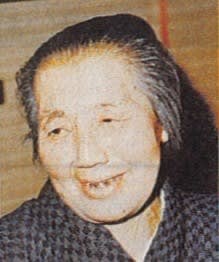

5番目の写真は兄の津島文治さんです。

文治さんは1923年の父の死後、津島家の当主になり、兄として太宰治の共産党シンパ活動を諌め、金銭の支援をし続け、4回もの心中事件の後始末をしたのです。

太宰治は中学校入学以来、数々の問題を起こし、津島家から勘当されていました。それが許されたのは母が昭和17年に亡くなった後でした。そして結婚して家族を持っていた太宰治一家は昭和20年7月に金木へ疎開してきたのです。

生活の上では「失格者」だった太宰を終始温かく世話をしたのが兄の文治だったのです。

勘当しても世間は津島家の息子と言いますから面倒を見ないわけにはいかなかったのかもしれません。この兄、文治の保護は太宰治が昭和23年、玉川上水へ身投げして愛人と心中するまで続いたのです。

この兄は、政治家として立派な人だったようで青森県知事として1947年に当選し、3期9年間も知事をつとめました。

知事になる前の1946年には衆議院議員になっていますし知事辞任後の1958年から衆議院議員として2期務め、1965年から参議院議員として2期半務めました。

いろいろな業績を残しましたが十和田湖畔の3人の裸婦像、「乙女の像」は文治氏が青森県知事のとき高村光太郎氏に依頼して製作されたものです。

尚、太宰治は1946年の兄の衆議院選挙運動にはリュックサックを背負って駈けずり回ったそうです。それは世話になった兄への唯一つの恩返しでした。津島文治氏は1898年生まれ、1973に亡くなりました。

(4)太宰の奥さんたちの話

太宰と奥さんの美知子の娘の津島佑子さんは作家として良い作品を残しました。山梨県の母、美知子の実家のことを書いた「火の山ー山猿記」という名作を残しました。

さて、最後に、一番書きにくい妻、美知子と愛人、大田静子の苦しみと悲しみを取り上げないわけにはいけません。

この二人は立場が違います。美知子は井伏鱒二の媒酌で結婚した名家出身の女性です。一方、静子も育ちの良い文学少女で、「太宰の愛人」の一人だったのです。

私は美知子夫人へ同情を禁じ得ません。悲しみの深さ、無念さを考えると何も言えません。

何と言っても一番苦労したのは奥さんでしょう。女としてこのような男と結婚した不幸なほど悲惨なものはありません。見合いをさせ、自宅で結婚式披露宴をした井伏鱒二さんも一生悲しみ、負い目に思っていたに相違ありません。

この妻の美知子は心中事件のあと30年経過してからやっと、「回想の太宰治」という本を出しています。

一方、大田静子は太宰治に関する本を一切出していません。

太宰治の死後すぐに井伏鱒二らが静子を訪問して「斜陽」の印税、10万円を渡したのです。実は、「斜陽」の物語は静子が提供した日記通りだったのです。

そして井伏鱒二は静子が今後一切、太宰に関することを書かないという誓約書を取ったのです。

太宰の本妻の娘、次女里子(津島佑子)と、愛人の娘、太田治子も作家として世に出ております。津島佑子の長女石原燃は劇作家で、今月「赤い砂を蹴る」で小説家としてデビューした。

太宰治の孫の淳さんは自民党の衆議院議員です。

いろいろありますが、あまり長くなるので止めます。

(5)太宰治の生家の「斜陽館」にまつわる話

斜陽館は太宰治が生まれ東京帝国大学に入学するまで住んでいた青森県の津軽平野にある大きな家です。

占領軍の農地解放、小作人制度廃止で大地主の津島家が没落し、昭和23年に当主の津島文治氏が同じ金木町の角田唯五郎氏に売り渡しました。

昭和22年、太宰治の「斜陽」という小説が大ベストセラーになったので買い取った建物を、角田氏は昭和23年に斜陽館という名前の旅館にしました。

小説、「斜陽」の甘い、そして悲しい男女の物語と太宰治の文章世界に魅了された人々が宿泊し併設されてあった太宰治展示館を見て帰りました。

この経営方針は始めは成功しましたが、その後、次第に客足も減り、最後は、斜陽館は廃屋同然になっていました。

その後、昭和51年に黒滝氏が買い取りました。

平成8年には、金木町が地域の活性化のためにこの家を買い取り、1億5千万円をかけて復元工事を完成し、太宰治記念館として一般公開しているのです。この金木町の企画は大成功のようで、この「斜陽館」を訪れる観光客が後を絶たないのです。

私も2013年5月30日に訪れました。

6番目の写真はその時撮った斜陽館です。

7番目の写真は斜陽館の内部の様子です。

今日は太宰治を偲ぶ桜桃忌や太宰治をとりまく家族の苦しみと悲しみを書いてみました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。 後藤和弘(藤山杜人)