建築・環境計画研究室

*当ページの文章や画像の無断引用・転載を禁じます*

2019年度日本建築学会大会

建築計画部門研究懇談会「建築・都市・農村計画研究者の方法論的転換 ー若手研究者・実務家はいかに社会的課題と向き合っているか」 ディスカッションパートの記録

趣旨・・・・・・・・・・

前年度の研究懇談会「建築・都市・農村計画研究のカッティング・エッジ―若手研究者・実務家は研究テーマといかに出会い、発展させてきたか―」では、若手研究者の研究テーマとの出会いとその後のキャリア、研究の発展を題材として活発な討議を行った。今年度の懇談会では、研究の「方法論」に焦点をあてる。東日本大震災以降、専門家の社会的責務がよりいっそう問われる時代となった。また、モビリティや情報技術の高まりにより社会の流動性が高まり、眼の前の現実も捉えどころのないものとなってきている。このような中、建築の専門家が社会の中での実践も含めて有意義な研究を続けていくためにいかなる方法論的転換が必要であろうか。建築・都市・農村計画研究の最前線で活躍する研究者および実務家を招き、それぞれの課題認識とともに新しい方法論の可能性について討議したい。

司会 : 石垣文(広島大学)

副司会: 諫川輝之(東京都市大学)

記録 : 須沢栞(東京大学)

1 主旨説明 前田昌弘(京都大学)

2 主題解説

住宅・施設計画からみた転換

井本佐保里(東京大学 助教):小学校・保育所等の施設計画。ケニア・ナイロビのスラムでノンフォーマルスクールの研究と建設支援の実践。福島の教育施設の避難・再編など。

設計方法論からみた転換

酒谷粋将(関東学院大学):パースの記号論などを応用し建築設計の方法論について研究。VRを用いた対話ツールの開発なども行う。

設計実務からみた転換

稲垣淳哉(早稲田大学芸術学校/Eureka共同主宰):東南アジアの半透明空間に着想を得た集合住宅Dragon court Villageなど。フィールドワークと建築設計を架橋。

都市計画・まちづくりからみた転換

中島伸(東京都市大学):都市の形成史・文脈の読解にもとづき東京練馬区の景観まちづくり、地方都市(福井県)の空き家活用まちづくり等の実践・研究を展開。

農村計画からみた転換

友渕貴之(宮城大学):農山漁村集落の研究に加え、震災後の集落復興計画づくり、模型復元プロジェクト、屋台を使ったまちづくり等の実践的活動を展開している。

引用終わり・・・・・・・・・・

以下

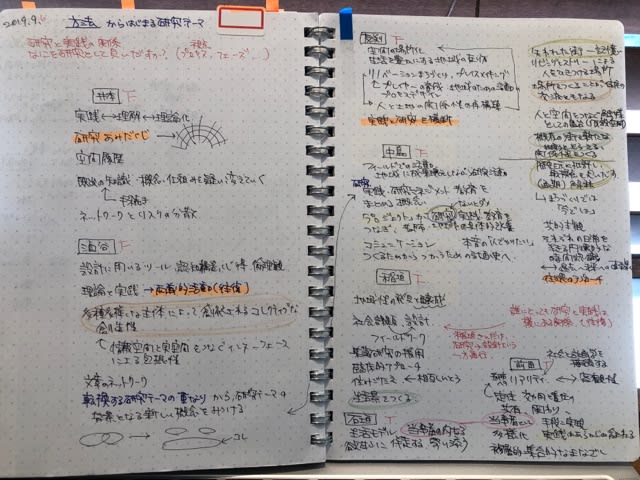

黒字:ディスカッションパートの司会=山田の投げかけ。

青字:主題解説・話題提供者の論考やプレゼンからのキーワード,キーセンテンス。話題の共有のフック。

緑字:投げかけを受けての回答。

オレンジ:会場から

前提として,【異なるものに共通する事柄をより抽象的なレベルで見いだす】ことが,課題の共通性や認識の共有につながる ということがあります。

これは酒谷先生の論考にある「転換する研究テーマの重なりから異なるテーマに共通する背景」や,中島先生の論考にある「実践・研究マネジメントと教育をまとめる概念」といった言及にも呼応するものです。

そこで,後半のディスカッションパートでは,ややメタな視点から共通性を取り出してみることで,話題を拡げたり共有したりを試みたいと思います。

資料集への寄稿・話題提供から取り出されたキー・センテンスを繋いだ,ディスカッションの流れは以下のように仮に想定します。

1.ご自身の研究・実践スタイルの独自性や特徴

2.何を) 研究と実践のステップの踏み方:研究と実践の「時間軸」での関係

3.どのように) 立場:「当事者性」。研究者,設計者,当事者の関係

4.捉えながら) 見方:認識の枠組みの変化,空間の認識とその変遷

6.つくり) 介入する方法・思想:生活の場を「つくる」,つくることを研究する(検証する,解釈する,意味づけする)

7.関わるか) だれと:(つくるための)主体の多様性による効果

8.研究と実践の関係について

1.

主題解説論文を通しで読んだ感想として,「研究方法をテーマとする」,という宣言に対して

【研究と実践の関係についてのそれぞれの経験/態度/理解】

【なにを研究(対象)として見いだすか?についてのそれぞれの経験/態度/理解】

が書かれている」 と読み取りました。

そこから,

Q・研究の対象として自らが見いだしたものとして,独自性や特徴があると考える研究事例, ないし研究の態度について,ひとつ挙げる(注目されたい)としたら,なんですか?

友渕:【実践=手足に対するブレーンとしての研究】実践と研究は,互いに連動しながらやっている。被災地域での向き合い方,地域の課題に対しては,一度の関わりではなく,走り続ける必要がある。その時に,実践だけをしていると,近視眼的な視野に陥る危険性がある。向き合い,実践するために,また実践の補強のために,研究を行うことは(実践を含む一連の活動の)意味や,方向性を見据えることに繋がる。

中島:【研究と実践相互の高速移動により一体的に見えることが理想】歴史研究とまちづくりの実践を,都市デザインという言葉をキーワードにして行なっている。その立場から,コンセプトとしては研究と実践を統合していきたいという気持ちがある。しかし歴史研究と実践はそれぞれの場面場面では違うものであり,「一人のバイリンガル」と表現できる(=言語Aを話しているときは言語Bを話すことはない。言語Bを話しているときは言語Bで思考し,言語Bで表現する。言語Aは話さない)。例えるならその状態は,現場で(言語Aと言語Bの間を)高速移動をしている,それははたから見ると,一体的に見えているのではないか。一体的に見えても,本人の中では異なっている,それが大事。それに対する概念として,(言語Aを思考や文脈ではなく「単語レベル」で言語Bに組み込む芸である)“ルー大柴状態”とでも言える状況は,自分では違うと思う。変に混ざっている状態というか。研究室で指導を受けているときには常に,「論文は単著で書きなさい。指導教員と混ざる言葉ではなく,自分が責任を持って自分で発するものとして研究は発表する,というスタイルだった。歴史研究やまちづくりは,(誰か一人の)作品とは呼べない。それでも,歴史研究とまちづくり実践は一体的に見えつつ,本質的に異なっていることを認識し,混ざるということではない,それが大事なのだと思っている。

稲垣:【時空間をつなぐ】仮にフィールドワークを=研究とした時,利用者や地域の人たち,将来的にそこで時間を過ごすことになる人たち,のために(そのニーズを捉えて空間化するためには)どんなフィールドワークが必要か,を考えてフィールドワークを行なっている。フィールドワークが,それぞれの設計のプロセスに伴うことを徹底している。エウレカという設計集団で実施していること,また利用者の関係性を考えているという意味で,「集団性」が,設計における一つのテーマと言える。

酒谷:【設計を研究する=設計と研究は渾然一体の関係】自分は「設計(行為,プロセス)を研究対象としている」というスタンスなので,それは中島先生の表現ではある意味“ルー大柴的”なのかもしれない。設計課題でも,学生は設計の前に敷地や関連事例の「リサーチ」をする。それは研究ではないのか? 研究と実践=設計を,分離すること自体が問題なのではないか。自分の研究スタンスとしてはそう。研究と実践は,織り交ぜてしまうような考え方。

井本:【実践の準備としての研究】理解,実践,理論化というキーワードで研究と実践の関係を整理した。自分のキャリアは,研究だけをしてきたわけではなく,修士課程修了後に設計事務所に勤務し,それから博士課程に入った。一回実践的なこと(設計,また研究成果としての実践)をしてみると,理解することはつくる(設計する)ことの準備だ,という感覚を持つようになった。いつか,それは10年後になるかもしれないけれど,いつかその関連の(建物を)つくるための理解。そう考えると,実践と研究がつながっていく。

2.

井本先生,酒谷先生,友渕先生,中島先生にとっては,「研究と実践は横にある=時間軸として並行」と認識しているように読めます。

井本先生:研究あみだくじ(横方向に実践,理解,理論化で,縦方向が時間軸)

酒谷先生:両義的活動(往復) 新しい研究分野・テーマを発見する道のりとしての実践

友渕先生:実践と研究を横断

中島先生:実践,研究,教育をプロジェクトがつなぐ。地域を具体的に改善するアプローチとしての都市デザイン,地域デザイン

前田先生:実践はあらかじめ研究に含まれる

石垣先生:実践を研究的(課題の発見と検証)に行う

稲垣先生:「研究成果を設計に活かす」という方向性が明確で,特徴があります。

1.では研究と実践の関係についてのスタンスを簡単にまとめていただきました。

Q・今回の企画の取りまとめ役の前田先生,司会の石垣先生にとっては,いかがでしょう?

前田:これからますます実践が大事というのが基本的な立場です。資料集のp23をみてください。これは髙田光雄先生が作られた,研究と実践の関係を説明した図ですが,説明力のある図だと思う。研究と実践の間の,認識パターンを説明されている。建築計画の分野で言えば,住み方調査は住宅水準のベースアップを科学的に調べていく,科学的知識として法則化する。それを技術的手段として,形にする。検証型の研究もあった。今回の話題提供で,井本先生からアフリカのスラムエリアでも空間履歴の調査や実践が有効だと聞いて,研究と実践のサイクルは,時代や場所を超えて有効ということなのかなと思う。量から質へというところに住宅政策のパラダイムシフトがあった。何らかの科学的研究と技術的解決を一緒に考えることが大事なのではないか。この図は,自分が今何をやっているのかを考えることに使える整理方法でもある。人口減少,縮退と不確実性が高まる中で,個別の対象に深く入り込んでいくことが大事。個別のものは一般化しにくい。定量的にすることも難しい。研究と実践をどのように(矢印で),どこをつなぐかに関心がある。時代背景の中でアップデートしていく必要がある。

石垣:自分が携わっている領域は福祉・生活施設であり,より良い暮らしの場を建築として作っていく,変えていくことに終着点がある。研究として扱っている関心事を,実践につなげるときには,クライアントと設計者の,どちらに立つのかによっても関わり方,役目は変わってくる。価値観の多様化が今日起きてきている。対象が持っている個別性を見るほど,共通項を理論化することが大事と思う。

3.

少し広く捉えると,「当事者性」をキーワードとして共通に見える話題があります。

石垣先生:生活モデルによる,当事者の内なる欲求に寄り添い伴走する姿勢(設計者・研究者は当事者ではない。当事者の側に寄り添う存在)

前田先生:当事者として,「社会と計画学を接続する」都市のリアリティを捉える

友渕先生:「場所をつくる」ことでのプレイヤーの育成による人と土地の関係性の再構築

中島先生:住環境維持においては,住民は「それぞれの日常を生きる円環的な時間認識」をもつ

そこで,

Q・研究者,設計者,当事者の関係は,ご自身のご経験のなかではどのようなものですか?

友渕:研究のきっかけとしては,住民集会に呼ばれてのスタートだったので,そのときは住民の立場(に寄り添うこと)が基本になった。まだ学生で若かったということもあり,いわばプチ専門家としてのスタンスで,行政の意図を住民側に伝えたり,住民側から出てきた反応やニーズを行政側に伝えるということが役目になっていた。行政と住民の翻訳者。それに対して,DIYまちづくり的なことでは,一緒に楽しくということが大事。住民集会だとお年寄りが活躍することが多いが,DIYだと例えば小学生からお年寄りまで,多年齢がそれぞれの役割で関われ,自尊心やプライド,愛着を育てていくことができる。それには,参加者が楽しいことが大事。自分たちのまちを,自分たちの手で耕していくという意識につながっていく。翻訳者から,共に楽しむ人へ。それはケースバイケースでもある。

中島:ケースバイケースといえばそこまでなんだけど。円環的な時間を生きている人たちということに気づけたのは,直線的な時間の中に歴史を整理しようとしていたら,前田先生に批判されたことがきっかけ。「君の言っていることは,直線的だねえ」と。それを受けて考えてみると,まちの中では絶えず世代が変わっていっている。それを大事に考えるようになった。研究ではしばしば研究によるフィールドへの影響,フィールドによる研究への影響も言及される。文化人類学では,前世代の研究の仕方を,次の世代が批判して乗り越えていく。前の世代をどう批判して乗り越えていくのか,それはフィールドとの距離感を(今この時の時代に即して)考え続けるということでもある。

佃先生(東北大学)@会場から:震災を契機に,東日本大震災の復興に関わるようになった。復興はそのときには,初めて取り組んだテーマでもあったので,自分なりに方法論を探した。それ以前の研究とは直接の関連はなかったが,それまでの研究において,いっぱい引き出しを作っておけた。それが被災地に入った時に,役立った。今の自分の役割としては,当事者側というよりも,自治体側の手伝いがどちらかというと多い。住民移行がどう推移するか(場所と住まい手,住み方の変化),を研究としては記録してきた。住民の主体性を大事にしながら,まちの運営者として尊重しながら,一緒に考えていく方法論が必要。今は,縮小社会の中で資源の再分配をどうするかということに興味がある。そのためには,経済学や経営など,より大きな視点,広い視点から見ること,当事者ではない知識との連携が必要。

4.

研究・実践・当事者としての立場は,状況に応じて使い分けたり,融合したりするということでした。そこから少し違うお話として,「認識の枠組み」について共通する論考がありました。

井本先生:研究とは既出の知識・概念・仕組みを疑い,変えていくもの。そのために手続きが必要

中島先生:歴史を元に(うたれてきた施策やつくられてきた街を)批評する,転換点を見定める・与える=画期すること=解釈すること,が都市史・作家論の研究の方法

そこで,

Q・研究(の一側面)とは世界の見方を変えること,という言説に読めます。

世界の見方に疑問を持つことや,違いを見いだすためにはどのような研究の姿勢や,興味関心の持ち方が有効でしょうか。

井本:今の研究の話ということだと,ケニアの学校のことになる。始めに,ボランティアで現地に行った。日本の建築の常識ではきっちり作るべきところ,現地では石を置いているだけとか,自分たちが当たり前に必要と思っていることが,なくてもいいということに感動した。それから,空間とか建物の形とか,その場にあるものが,あるように,実際にあることには,合理的な理由があるということを前提条件として捉えるように習慣づけている。自分が思っていなかった仕組みの可能性が,そこでは合理性を持って選択されている,そういう「齟齬」の存在を認識している。

酒谷先生:「自身の研究の背景的概念は一つ見つければそれで終わり、というわけではなく、視点を変えながら常に新しい可能性を探究し続けるべきだろう。」

(研究の視点や認識は)変わり続けるという視点からは,いかがでしょうか?

酒谷:それは創造性の話題と言い換えられると思う。枠組み,フレームを各自が(無意識で)持っている。どうしても固執してしまうフレームを変えられることが大事。しかし,研究を進めていく上で,「よーし,今フレームを変えよう!」とは思えない。(それは無意識であるので)固執に気づくこと自体が難しい。他者から頭をぶん殴られるような機会が大事。それが実践という機会でもある。実践をしていると,否応無く専門外の話が出てくる。思っていなかった意見にさらされる。そういう意味では,実践と研究を両立することは,自分自身のためにもなる戦略的スタンスでもある。

5.

空間の認識とその変遷について共通する論考がありました。

井本先生:空間履歴

稲垣先生:集落研究(臨床的アプローチ)

そこで,

Q・使い手が認識する空間と,観察者が認識する空間のすりあわせについて,方法論としての課題や提案をご経験に即して教えてください。

稲垣:使い手の認識,という話題は難しい。賃貸だと,住まい手は特定できない。そうすると,建築側のエゴみたいなものも,反映されてしまう。管理する側という立場からすると,使い手の認識に寄り添うことが難しい。設計者としては,管理者側の思考だったり,ユーザー側の個別のニーズに(意識的に立場を変えて)寄り添うことを試みてきた。それらは必ずしも対比的なものとしては考えてはいない,ないまぜになっている。ただ設計の中では,ユーザー(のつもりで考えていた視点)が管理者(の視点)になっていたり,設計者の思想のエゴイスティックな現れという可能性もある。つくられた建築の,社会にとっての価値を考えるために,研究のアプローチは大事だと思う。集落の研究では,個人的経験としては,ユートピアのようなものを追体験したいと思って始めたのだが,そういうものではなかった。例えば,ヤオトンの事例を見にいったら,地上にバラックが建ち続けている,という光景があった。その地域にはすでに交通網が発展していて,ヤオトン建設時にはなかった,焼成レンガを運べるような物流などの変化があったりする。だから,その場所での住み方や住まいの原型は,社会や住まい手によっても変えられていく。そういう意味では,研究の成果を設計に直接結びつけることは,ある意味では容易なこと。

井本:空間履歴を調べることで,学校は,数十年の期間をへて,使い伝えられているということがわかった。自分が外国人として,関わることは,現地では長い年月の中での小さなイベントに過ぎない。空間履歴という手法は,そういった,今の活動の意義・位置付けを洗い出すことでもある(謙虚になれる)。向こうにとっては小さなイベントである,と外部者としての線の引き方を教えてくれる視点でもある。

人間―環境系のデザイン,はみなさん読んでいると思いますが,「人間と環境との関係を解読し、生活世界をデザインする理論と実践」に尽力してこられた,門内先生が会場においでです。門内先生,環境と人間の相互浸透的関係という観点から,研究と設計の実践の関係について一言いただけますか。

門内先生(京都大学名誉教授,大阪芸術大学)@会場: デザインというか,設計計画デザインの考えは,広がってきている。京都大学の時には,デザインスクールを作って活動をしていた。その時に大事にしていたのは,「社会をデザインする」こと。建築をデザインすることだけではなくて,例えば地域に建築を設計しても,そこに仕事がなかったら(地域経営としては)うまくいかない,ということがある。あらゆるものがシステムになっている。建築のことだけを考えて建築を設計することではなくて,生活スタイル,ライフサイクルを総合的に考えないといけない。そういう意味では,「設計を通して,コミュニティをデザインする。地域社会をデザインする」というスタンスが大事。建築設計の背景の理解として,多重的なデザインを求められている。経験経済という本にもあるが,コモディティのデザインからプロダクト,サービス,エクスペリエンスデザインと変化してきた。建築計画はその発祥の頃から,「生活者の使われ方」を研究し,設計に結びつけるということを行なってきた。それは,(一時期の趨勢と理解された)パターン化されたビルディングタイプではなく,多重の関係性を読み解き,生活者としての視点を大事にして設計をするということ。その意味で,方法のところまで遡ると,先進的な方法でやっていたのではないかと思う。ハーバード大学では「フィールド」という科目が作られている。チームを組んで,関係性の中で課題を発見し,解決する。先ほどキーワードとして出てきた,「環境」という言葉もあるが,環境も多重の要素によって成り立っている。今日の研究と実践は,非常に近しい関係にある。

「建築設計によるコミュニティや地域社会のデザイン」,関係性,多重な環境:主体の多様性というキーワードをいただきました。これを受けて,

6.

生活の場を「つくる」ということについて共通する論考から,お考えを教えてください。

Q・つくることを研究する(検証する,解釈する,意味づけする),という観点から,ないし研究を経てこそ得られる,「つくることの方法論」についてのお考えを,ご経験に即して教えてください。

友渕先生:場所の空間化,場所をつくることが住民の交流ともなる。コミュニティカフェを作る,活動を作る,機会を作る→コミュニティの再編 自らがもう一度場と関係を持ち,自ら場を作ることを再獲得

友渕:最近,活動や研究を進めるなかで,変わってきているのではないかということがある。よく聞かれるようになった,イノベーション,プレイスメーキングは,どんな市民の欲望によっているのか? 生活の営みを構築し,育む。機能性を引き直すことが今求められていると思う。土地と人の関係がはがれてしまった状況では,土地と人が繋がっていることが難しかった。一時期ものすごく速くなってしまったフローの速度が,ここにきて落ち着いてきた。その状況では,空間と人間が,土であったり山のような,新たな地形として,結びつくのではないか。それは,津波に流されてしまった街に,記憶という色のついた場所をもう一度作る作業とも言える。そこには,共鳴,共感が大事。誰でもなんでもいいから来てくださいということだと,つながりは作りにくい。まずは具体的なテーマがあると,関わりが引き出しやすく,人が集まりやすい。そこから耕していくことができる。そういう意味で,共鳴や共感のコアが大事。具体的なテーマの中で実践を進めながら,地元の人との接続も並行していく。その中で,ちょっとずつ,場所への関心が出てきていると思う。場所をどう作るか,考えられるフェーズに入ってきた。

稲垣先生:地域性の発見と「醸成」,生活景をつくる

稲垣:地域性の発見と醸成というキーワードでは,奈義町での「多世代交流テラス」がいい例だった。他の二つの建物は民間資本で,クライアントが特定されている。今日的には地域性はひたすらに求められると思う。発見や醸成を,悪戦苦闘しなければならないし,ああこれが地域性ですねちゃんちゃんという作り方は,したくない。切実に考える中で,共有されていくものだと思う。「生活景」という言葉は,後藤春彦先生に学んだ。自分たちは,建築を開くということを,大切に考えている。今日,建築をまちに開いて,地域との関係を作る,ということは,広く共有されているコンセプトだと思う。民間,個人からの依頼の仕事だと建築を開くということは難しいが,それを突破する具体的なアプローチが,高度でも具体的でもある,生活景という概念。障害者施設の設計事例は,立地というう意味では開くことに有利ではない。そのように,選ばれた場所が建築を開くことについて難しい条件だとしても,そこからできることを最大化していく。

酒谷先生:設計デザイン自体を通して,もっといいことが起こせるのではないか?(WS型) 作ると仲良くなる,DIYでレンタルスペースの発展 ―デザインを通してコミュニティを形成する

酒谷:WSを通して,印象深いのは子供達のワクワク感,エネルギーである。子供達は学ぼうと思う。設計デザインを通して,モチベーション,エネルギー,主体性を最大化する。作ること,場所を作る,生活の場所を作ること自体が,人間の根源的な喜びではないか。WSのデザインにおいても,作ることが楽しいということを大事にしたい。

中島:「本音は一人でやりたい」という文章があるのが印象的でした。話題提供では,「地域の共的な主観に基づく運動論を経て,ある種他律的に転換点をまちづくりの実践の現場 に与えることの危うさ・困難さ・意義深さ=革命の話法,都市計画とまちづくりの応答 計画の「主体」の設定,都市に生きる能動性」について,言及しています。補足すると?

中島:本音は一人でやりたい,と書いたのは,半分は自虐,半分は・・今はより社会性を伴っていなかったと思っているのだけど,建築学や都市は社会性を帯びているので,人と関わらざるを得ない。ということについての反動を表現したもの。人と関わる中で自分のいる世界もある。なんのために(研究や実践を)やっているのか? というと,都市に生きている人のためにやっている。論文を書くためにやっているのではない。都市に学ばせてもらって,その成果を都市に戻していく,ということ。都市をよくしたいし,自分もよく生きたい。良い人間であると思えたところで,向こうとも関係ができる。しかし,地域にはのっぴきならない課題があるわけで,そういうときには立ち上がらないといけない。穏やかに静かに革命するというのはそういうことかと思う。

7.

主体の多様性による効果について共通する論考の部分に,最後に触れます。

(酒谷先生:多種多様な主体によって創発されるコレクティヴな創造性)

井本先生:多様な人々のネットワークによるリスクの分散,設置主体の多様性

井本:公(おおやけ)によらない主体の重要性について述べたい。現地に行くと,たくさんの主体が立ち上がっていることがわかる。それらの「公によらない主体」の目的は何かというと,公の目的とはそんなに変わらない。例えば教育の場を作ること。ただできることには限界や違いがあるので,やり方には独自性や新しさがある。そうした多様な実践に触れること,主体に触れることは,研究の広がりにもつながる。主体性の多様さ=持続可能性がある,ということ。災害の時も,指定外避難所がたくさん発生するが,公だけでは賄えない,現実への対応である。困った状況が起きた時に,立ち上がれる主体がどれくらいあるかが,地域の持続性にもつながっていく。それは地域のレジリエンシーそのものでもある。

8.最後

「行き当たりばったり」「偶然」というキーワードはかなり共通するものでした。

Q・偶然の密度や質は,どうやったら高められるでしょうか? それは誰の仕事ですか。本人? 指導教員? 研究と実践がつながるために,若手へのアドバイス,ないし教育における提案といった意味を込めて,

井本:実践は一人ではできない。研究は,一人でもできることはあるが。自分の場合は,たまたまなのか必然なのかわからないが,研究や実践を続けているいうちに,長く一緒にやってきた,信頼の置ける人と一緒にプロジェクトに関われることがあった。信頼できる関係を組み立ていくことが,偶然のチャンスを生かすことにつながっていく。

酒谷:偶然を計画的に再現はできない。ただ,実際に動いていると,必然的に出会う。大切なのは,環境の中で,偶然の出会いが起こるような状況を整えてあげるということだと思う,偶然が入ってきたという認識ができるようになることとともに。例えば論文を書く作法とか。習慣とか経験とかを,身につけておくことが大事。必ずしも研究者は設計をしなければいけないわけではないと思うが,チャンネルを持っていることが大事。

稲垣:その研究の成果は,10年後に生きるかもしれない。10年後に作るためという井本さんの話は納得する。フィールドワークを続けることが,すぐその場にある実践と結びつくわけではないが,続けていくことが必要だった。アノニマスなものでも,幻の主体がそれを作っていくと仮説する。今の状態を構築した「設計者」を見出そうとする(いかにルールがつくられているか,思想が空間化されているかを,それを現実にあらしめた仮の思考体を想定することで,理解する)フィールドワークを行なっている。

中島:批評家の佐々木敦さんが書いていたことで,「自分に起きる全てのことはいいことであると考える」という,運命論者でありたい。自分の身の回りで起こる全てのことが,いいものとして発見されていくことが大事。例えば,自分の研究領域では,生まれ育った場所をフィールドにする人が結構な割合でいる。それは,その場所で生まれ育った自分だからこそできる研究だという,自己強化の構造がある。例えば自分は,昭和の区画整理の上に立地している病院で生まれた。自分は,いわば区画整理の子なんですね。そういった出来事に気づいて,過去は書き換えられるものなので,経験や思い出がフックになれる,ああこれは運命だと思ってはっきり走れるととてもいい。あの時がこの時のためにあった。と考えられることは,意識を強くする。

友渕:自分(の研究・実践キャリア)は確かに,行き当たりばったりだと思う。偶然の確度を上げていくのは難しいが,運動量と知識量を上げていくことは大事。積み重なっていくことが続くと,自分がやっていることがわからなくなったりする。やっていることが広がりすぎて。そういう広がりのなかで,自己反省的に振り返ると,点だった研究と実践(という個別の要素)をだんだん繋げてきた。どこかで合わさる時がある。そういう意味では,定期的に振り返ることは大事なのかなと思う。自分の関心がだんだん整理できる。偶然に出会うだけだったことが,意識的に手繰り寄せようとできるようになる。どストレート(な出会い)は難しいが,近くに来た時に,引き寄せることができるようになる。そういうことが,偶然を強化するという意味だと思う。

まとめは,松田雄二先生がしてくださいました。何かどこかの一つの結論ということではないにせよ,統合的な取り組みが新しいフェーズを切り開いていく,という研究と実践の方法論,社会的課題への向き合い方の様々な様態を,共有できたと思います。

話題提供いただいた先生方,会の企画・準備・運営をしてくださった先生方,ご寄稿いただいた皆様,ありがとうございました。

今年の建築学会大会も終わりですね。明日からの日常もまた,「当事者として」楽しみましょう。

今日の処方箋)

1)読み取りメモを作って,

2)共通項をもとにディスカッションの流れを組み立て

3)寄稿論文から,共通のワード・概念を引いて,どこの話題に結び付けられるかを想定し(今回は時間や裏番組の関係で,寄稿者に振ることが難しかったのですが)

4)当日の応答から,次の話題へのフックを見つけてストーリーをつなぐ

でした!

おはようございます。ゼミ合宿2日目です。

誰一人起きていません

2時間弱の行程、午前中はこちら

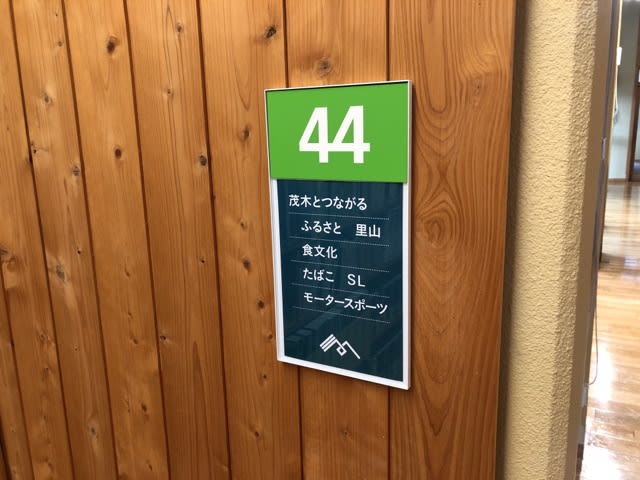

図書館を中心とした複合文化施設「ふみの森もてぎ」さん見学。

元々この場所には創業320年の造り酒屋さんがあり,その建物の一部や景観を町の歴史・文化として残しています。

写真のように,外から見ると蔵の存在が認識されますが,建物の中に入ると空間が繋がっていて,「蔵」のようには感じられません。

「仕込み蔵」を一旦解体し,再び組み立てて作られたギャラリー。アート作品の展示等を行なっています。町にアーティストを育てることも企図しているとのこと。

(元々は一部二階建てで床があったが,その床板は取って,「質蔵」の方に使われている)

「質蔵」を引きやで移動し,改修してギャラリースペースに隣接して設置。柱がすごい。

茂木町は,町の面積の7割を森林が占める「森と木の町」。

林業の活性化の意味でも,町有林産(合併された村が,村の財産として植林し,その後3村1町の統合時に町の財産となった)の木材を使い、さまざまな構造形式で大空間をつくっています。

それも一般に流通する径の材で、準耐火地域に中規模建築を実現することにより、都市部や公共施設での木材の活用のモデルになることをコンセプトにしているそうです。

この空間体験は,木や構造への興味関心を育ててくれそうです。

図書館の運営上の特徴として,こちらでは一般的に使われる十進分類ではなく,独自の図書整理システムを採用しています。

この独自の図書整理システムによって,本と人との出会いを演出し,他の図書館とは異なる,この町ならではの「楽しい」図書館を実現したいと考えられたそうです。

例えば、子供の本のゾーンの前に子育て世代の関心事である料理や子育て、教育の本棚が配置されています。

まちづくり・都市問題と教育が配架されていることに目が向きます。

子育て世代に地域の担い手としての活躍を期待するメッセージ?

充実のラインナップです。

ロゴを立体化した書棚は,図書館エントランスに象徴的に置かれています。

高校生さんの特集棚があるなど,利用者との関係づくりを考えられているのも特徴です。

元々,茂木町には正式な図書館がなかったでそうです。

カフェ(集いと食べることを共にする場),情報発信やアートという機能を複合した図書館は,人と人,本と人,アートと人との出会いの場として,本を介した豊かさを町にもたらしています。

ふみの森でご紹介いただいて,こちらのプロジェクトの際に参考にした先行プロジェクトである「茂木町立茂木中学校」さんを見学。

町有林産の木材を使ったRC+木の混構造校舎(純木造にしたかったが,法令との兼ね合いでこの構造に落ち着いたとのこと)。

なるべく丸太のままの姿を活かす、シンプルな矩形で使い勝手の良い教室周りをコンセプトに。

平面は単純ながら空間は丸太がリズムを、丸太の柱と壁の間の空隙が陰とバッファをつくり、独特の心地よさ。

平面は単純ながら空間は丸太がリズムを、丸太の柱と壁の間の空隙が陰とバッファをつくり、独特の心地よさ。

電車と路線バスを乗り継いで,宿に戻ります。ローカル線の旅,いいですねえ。

予定になかったルートですが途中途中にいいものが見られて楽しい。益子駅,構造が素敵。

2日目のゼミ,の横ではまったりタイム。

ちなみにみんなが着ているこのTシャツ,

昨年の卒業記念パーティに合わせて学生さんたちが作った特製。すごい,そしてすごい。

では また明日。おやすみなさい。

今日から二泊三日のシン・ゼミ合宿です。

*シンじゃないゼミ合宿の話はこちら

全員集合〜。

定刻通りの出発 今年は栃木方面。行ってきます。

ナンバーがぴったりじゃないですか?

1010=せんじゅう=千住 狙ってくれたに違いない。

おー、今年は大型バス 余裕があります 研究室より広いんじゃないですかこれは?(泣)

今年のゼミ合宿はこちらから。

栃木の「小俣幼児生活團」さん訪問(3年ぶり3回目)。

江戸幕末期からの古民家(元機屋敷)を利用して、太平洋戦争直後期に保育所を始めた事例。元のお屋敷の方は、建築史の先生と、歴史的建築物の福祉用途での動態保存について研究したとき、その契機になるヒントをいただいた事例なんです。

モンテッソーリ教育とアドラー心理学を取り入れた保育が特徴。

なお、こちらの園舎の歴史的価値、また歴史的建築物の動態保存のあり様は書籍『福祉転用』に詳しいです。

34回と35回の地域施設計画研究シンポジウムで論文も出しているので興味があれば論文誌「地域施設計画」をどうぞ。

新棟は、佐賀井尚先生の設計で、栃木のマロニエ建築賞もとられています。

モンテッソーリ教育の考え方に基づき,0〜1,2,3〜5の異年齢保育を実施,

3〜5の保育集団は2つに分かれ(それぞれ,保育者の名前をとった組名前。例えば山田組みたいな。こういう考え方はユニットケアでも採用されることがある),それぞれの保育集団が一つの「家」を拠点とします。

その思想を体現した建築空間(群)。設計にあたっては,設計者と保育の話を徹底して行い,なんのための建築を作るのかということを共有することを大切にされたそうです。

5歳児の就学準備以降のための1日1時間の設定保育のほかは全くの自由保育としており,こどもは自分の保育集団を離れて他の集団に混ざることも自由。

特別支援も気負わずに。そもそも個を大事にしている,そもそも「できないこと」ではなく「できること」に着目する保育,であるので,特別支援教育だなんだと競う必要がないそうです。

小俣幼児生活團さんは、個の自立を大切に、普通であることを目指した本物のナチュラルな保育所です。

(本物であることが「普通」じゃないのが問題なのかも)

ありがとうございました。

お昼ご飯。銀釜さんで釜飯。

めいめい,好みの釜飯をいただきました(めちゃくちゃたくさん種類がある)。女将さんご自慢の通り,おこげが美味しい。ごちそうさまです。

銀釜さんの並びには閉鎖された元映画館がありました。これまたグッとくる景色。

午後は鹿沼市立粟野小学校さん見学。こちらも栃木県マロニエ建築賞受賞(近代建築2017年に掲載)。

(パノラマ撮影で歪んでいますがもちろんまっすぐです…)

公募式プロポーザルで設計者を選定。

市域の7割が森林という鹿沼市,「木のまち鹿沼」ならではの学校として,地場産材にこだわった木造二階建校舎。

オープン図書室(仕切れる部分と、動線空間を兼ねる本棚スペースが連続)が良いです。

こちらは,校舎の目玉である「夢階段」。

2階に配置された図書スペースはこの大階段とつながっていて、「めいめい好きな本を手に取り、座って読む」が日常的な風景になる。

学校建築にとって,行事や節目などに「記念撮影ができる場所が大事」とはよく言われますが,ここももちろん記念撮影スポットなので。

なんか半端なタイミングの一枚ですが? 粟野小学校の随所に木のブレースが使われていて印象的なので,ブレースのゼスチャーをしてみました,Xではありません(ジャンプしません)。

各所,それぞれのスパン等の特性に合わせたトラスが組まれています。

建築として,あまり凝った仕上げや納め方をしていないので固くなさ、素朴さが全体的な魅力に繋がっていると思います。

全校児童120人弱の,基準上「小規模校」ですが,特別教室の兼用などの計画要件の整理も確認できました。

ありがとうございました。

一路,今日の宿へ。鬼怒川温泉です。

夕食はバイキングだったのですが・・

日本酒のバイキングっていうのは困りますねえ(ニコニコ)。日替わりで6種類なんですって。困りますねえ。

わいわい食事を楽しみ,

研究テーマが近い学生さんたちのグループごとでのゼミを12時過ぎまで。他の人たちは裏番組で宴会。

お疲れ様でした。また明日。

研究テーマの設定と、研究を進めたあとの論文まとめのあたりで(初学者は)特に取り組むことになると思われる既往研究レビュー。

先日,既往研究レビュー(論文引用)を終わらない食物連鎖に例えましたが,具体的にはどんな感じでやってますでしょうか。

論文読んでね調べてからゼミで発表してねと言われて「えっ、どうすれば?」な学生さんが大量発生する季節が間近では?

いろいろ思想も流派もあると思うのですが、それぞれ自分はこういう風にやってるよ、を開陳するといいかなと思いまして。

経験則なので、またこの分野ではということなのでどなたにでもあてはまるわけではないと思いますが、一例まで。

1、何で調べる?

2、まず関連分野の論文の概要を把握したい!

3、主要な論文をピックアップする

4、関連論文が見つからないときは?

5、「検索」を超えるのは…

の順で簡単にまとめます。

1、何で調べる?

まずは検索ですね。

分野にもよりますが、日本の論文を探すのに、初心者にとっても使いやすいサイトとして,個人的には CiNii をお勧めします。好みがあると思いますが、個人的にはこのサイトが見やすいと思っています(慣れかも?)。

廃止の危機を乗り越えてくれて良かったです。

他に、 J-STAGE も日本の論文検索では基本。

* 手前の話で恐縮ですが,建築関連の論文を調べるならば日本建築学会の論文検索を使ってみてください。上記サイトよりも幅広く,学会関連の論文(査読付論文集である各系論文集や技術報告集の他に,準査読付論文誌である各委員会が開催するシンポジウムや支部大会などを含む)がヒットします。

海外文献も含めて調べるには、 Google Scholar 、 Web of Science がスタンダードかと。

検索の際には,キーワードが想像と異なると,思うような内容がヒットしないことがあるので要注意。できるだけ,「他の言い回し」を想定して調べます。

例えば,「集合住宅」の「改修」について扱った論文を調べたいときは「集合住宅/マンション/共同住宅」「改修/リフォーム/リノベーション」のように,語の幅を広く設定します。

* /(半角スラッシュ)は or検索(○○または△△の語を含む)です → サイトごとに入力のガイドラインないしフォーマットがあるので,その方式に従います。

なお,論文等の文献を検索したときは,「どのような設定で,何月何日に検索したか」を,必ず記録しておきましょう。再現性がない結果は信用できないからです。検索した結果(検索結果の画面)を「pdfに印刷」してデータとして残しておくことでも,替えられます。

2、まず関連分野の論文の概要を把握したい!

上記のサイトのいずれか(複数のサイトで調べることをおすすめしますが,まずは一つだけでも)で,論文が30件ヒットしたとします。

その「本文」を全て読むのは正直なところ大変だと思います。もちろん読んだ方が良いのは間違いないですが,それを最初からやってみよう!というのは素人が準備もなく富士登山に出かけるようなものかな,と思います。サンダル薄着で富士登山はちょっと待った。

まずは富士山も含めて,どんな山(論文)があるのかを知りたいですよね,登るにしても登らないにしても。

それで 「ざっくり読み」のコツ ですが,まずは論文の「目的」「手法」「まとめ」だけ読む。査読付の論文って8pとか10pとかあります,小さい字で。最初はとっつきにくし,読みにくいものです。ですからざーっくりいってみましょう,最初は。

ここだけ! まずは ここだけ読む=その論文の目的・手法・まとめ(成果と提言)を見つけられるようになる ことを目指してみましょう。これなら本文をまるまる1本読む時間で,10本の論文の概要を把握できます。

これは,本文全てを読み込むのはそれくらい大変だということの裏返しでもあります。

最初から一つの論文の全てを理解することは難しいですし,その論文も書かれるためには他の多くの論文との関連の中で成り立っているので,「一つを深く」の前に「複数を概要で」理解してから,深く読むべき1本を決めることをお勧めします。

30の論文から論文タイトルだけで3本読もう!と決めないで,30の論文の概要だけでも把握することで全体像の枠組みを自分のなかにもつ。おぼろげでも。そこから始める方が良いと思います。

3、主要な論文をピックアップする

例えば30の論文の概要が把握できたところで,では3つの論文をピックアップしてじっくり読んでみることにした,とします。2つではなく3つです。相互の関係を理解するには3からです。

3つの論文のピックアップはどのようにしましょうか。作戦を考えてみましょう。

以下は例です。要は「その論文3つをピックアップしたのはなぜ?」と聞かれたときに,その理由をきちんと説明できるように決める=コンセプトを持つ,ということです。

最初に3つ読んでみたら,つぎの3つ,となっていきますから結局はおおかたに目を通さないといけないのですが,最初の道筋があると,イメージがしやすいですね。

4、関連論文が見つからないときは?

「この研究テーマについて,関連研究はない」と断言している論文や発表が時々あるのですが・・「ないわけないでしょう」が大方の研究者の反応(心境)ではないかなと思います。

うまく見つけられない,というときは,次のような視点で考え直します。

・調査対象が異なっても同じ研究手法を使っている論文はないか?

・調査対象が全く同じではないが類似しているので,関連研究と見なせる(=むしろ「読まないといけない」でしょう・・)論文はないか?

・調べている論文誌が少ない,違う可能性があるのでは?

また,一つでも論文などの文献を見つけたら,その文献が参考文献としている論文・書籍等をたどります。

「ある」ことを言うのは簡単なのですが「ない」ことを言うのは本当に難しいです。どう調べても見つからない,というときは「管見では見られない」などと書くのが通例です。これは「自分の視野が狭いので見つけられません,査読者や読者諸兄には思い当たるかもしれませんが著者の調べではこれが限界なのでご寛恕ください」ほどの意味で,ことほどさように「ない」を断言することは難しいです。

5、「検索」を超えるのは…

以下は上級編です。卒論生の方は興味半分でどうぞ。修論生の方は無理にでも興味を持って,そして博論の必要のある方は興味があろうがなかろうが必要ですから,どうぞ。

上記で基本としたのは「検索」による論文の調べ方ですが,検索には限界にして最も大きな欠点があります。

それは,検索する人の経験や想像力を超える知識が得られない,「想定」の少し外側にある,または自分の想像を大きく拡げてくれる論文には出逢えないということです。

論文検索サイトには,大手通販サイトのような「その論文を読んだ人はこんな論文を読んでいます」というような お勧め は表示されません。

例えば集合住宅のことを「共同住宅(法律上の呼び名)」とも表記するということを,検索する本人が「知らない」場合には,そのキーワードを使った論文はヒットしません。実態としては自分の興味にぴったり合う論文であったとしてもです。

知識や経験のない人と,ある人とでは同じ検索サイトを使ったとしても見つけられる論文の数や質には大きな差異があります。まだ「検索」を十分に使いこなせない,すなわちキーワードとなりうる語,関連する分野の語彙に自信のない方,また自分の可能性を拡げたいと思っている人に個人的にお勧めするのは,

あまりにアナログで非効率的に思われると思いますが,結局のところ「全て読む」です。

全てと言っても世界中で発行されている論文の全てを知るのは不可能なので,まずは和文,自分の分野に最も近い学会の,それも主要な論文誌(どこの学会にも,複数の論文誌の中でもフラッグシップとなる査読付論文誌があります)だけでも,さらに目次(論文のタイトルの一覧)だけでも,そのうち最近の10年分だけでも,のように絞り込んででも全部読む。

=属性別サンプリング(興味を持った論文をピックアップ)ではなく,集落サンプリング(興味があるかどうかはともかくある範囲の論文を全てピックアップ)を試してください という意味です

論文のタイトルは,その論文の主題=やりたいこと分かったこと主張したいことのエッセンスが詰まった,最高のキーワード集です。論文タイトルには「対象(フィールド)・着眼点(視点)・調査や分析の手法・提言」がコンパクトにまとめられています。

(‥論文を書く側になったときにも思い出してくださいね,論文タイトルにはそれらをまとめます。)

どんな言葉が論文のタイトルとなりうるのか,そもそも研究方法や視点にはどんなものがあるのか。それを知るにも論文の「全部読み」は効きます。時間はかかりますが,研究を始めるとき(できれば卒論レベルからでも)と,論文をまとめるとき(想定するレベルは博論相当です)の2回,最初はタイトルだけ。論文をまとめるときにはより多くの論文が自分の興味関心の網にかかってくるでしょうからそのつもりで,本文まで。最低限その2回は機会をもつことをお勧めします。

既往研究レビューや文献探し,こんな風にやった方が良い,やるべきだ,こんなアイディアもある,等々あればぜひ教えてください。

こんにちは。M2岩波です。

先日裏ゼミ合宿へ行ってきました。

裏ゼミ合宿とは、お盆休みで大学に入れない期間に全力で遊ぼうという毎年恒例の行事です。(たぶん)

お盆期間なので毎年割と少数らしいのですが今年はなんと、総勢16人の大所帯で参戦でした!

今年は東京の外れ(?)で川遊び&コテージでBBQを楽しみました〜〜

お天気にも恵まれ、はしゃぎまくりでございました。

滝行する人、寝だす人、川遊びには様々な楽しみ方が存在しますね。

研究以外でも常に全力のあすか研。夏を満喫した川遊びでした〜

タイムリーな「こがまさんおめでとうポーズ」でもパシャリ。

そして、そして、、肉!!

川遊びのあとはBBQの時間です。

コストコで大量買いしたお肉や海鮮を焼きまくって食べまくりました。

肉を焼く人々。ひたすら食べる人々。

性格が出ますね。

卒業生の高橋も参戦。ずっと楽しみにしていたらしいです。

肉焼き隊。

学年問わずみんな仲が良くて素敵な研究室です!(アピール)

花火もちゃんとしました〜〜

食後のゲームタイムはイントロドン。

M2が圧勝。さすが、生きてきた年数が違いますね。(私は戦力外)

翌朝は料理男子たちが余った肉を調理してくれました〜

よくできた方々です。ちなみに女子ーズはテーブルで出来上がるのをただただ待っておりました。

盛りだくさんな2日間、とっても楽しめました!

素敵な思い出を胸に、それぞれまた怒涛の日々を頑張って生き抜きましょう〜〜!!

今日はB4の卒業設計の中間発表です!

「成田山で人生の祝祭を-選択性のある披露宴会場-」 披露宴会場の設計

「みんなの学校 ~毎日授業参観~」 学校の設計

「PUBLIC House」 公共施設×シェアハウスの複合施設の設計

「街のなかにできる縁」 クリニックモールの設計

「津田沼トレイル 通る、見る、知る」 商業×貸出×住居の複合施設の設計

「都市で憩える空中庭園」 空中庭園を含む複合施設の設計

あすか研の4年生は午前中に発表終了

お疲れ様でした!

後期の最終発表も楽しみです

M1 齋藤

日本建築学会 地域施設計画研究シンポジウム。通称地域シンポ。終わりました〜

1月あたまのアブストラクト投稿,採択されたら3月の本論提出とその後査読対応というスケジュールで,卒論をこの時期までにまとめて出そう! という目標で研究をすすめていくため,うちではM1の発表が比較的多いです。

(テーマによっては,人間・環境学会やEDRA,建築学会学術講演大会,都市計画学会など分散するので全員ではなく)

今年は8題。集合住宅のDIY改修,高齢者施設のエンドオブライフケア,戸建て住宅の子育て要素,介護医療院,教育機能を起点とする共生コミュニティ,既存建物の活用による地方創生事業の地域拠点,ICUでの看護負担感。

お披露目できたのは一部分ではありますが,それでも日々の研究活動を反映して,医療・福祉・教育・居住,地方創生に共生ケアにと幅広い分野での発表題目の展開になりました。

幅広く展開して,毎年(卒論のレベルで)まとまった論文にまで仕上げるのはすごいねと,学生たちの成果が委員の先生方にお褒めいただいて嬉しかったです。(そう,うちの学生さんたちはすごいんですよ。みんな努力家です)

建築計画,特に施設計画では良くも悪くも制度の枠組みと完全に離れては語れず,制度は社会状況の変化や理念の進化に伴って変容していくものなので,必然,「建築計画」はその枠組み自体が日々更新されていきます。

(多くの分野もそのように自己刷新をしていると思います)

研究室のゼミは対象もフィールドも手法もそれぞれで,一人ひとり個別の課題に取り組む状況が報告され,相互の気づきや知見の援用を重ねて進んでいきます。ともすれば「とっちらかっている」ですが,そのように研究フィールドを幅広く構えて多様性・個別性・複層性のなかで研究を展開することが,新しい計画の枠組み,自己刷新の仕組みにつながっていると感じます。

いろいろな興味関心を持っている人々が集う環境に,個々の学生さんたちそれぞれに,改めて敬意を。

そろそろ前期も終わりです。今日もまた小さな一歩ずつです。

こんにちは、B4の清水です。

研究室に配属されて初めての投稿です!

僕たちの研究室では毎週水曜の午前中にゼミが行われるのですが、本日ゼミ後に、ピザ会が開催されました!

恒例行事に思われますがまだ二回目です..笑

月一くらいの頻度で定期的に行っていきたいですね!

そんなピザ会ですが、

ゼミ後は大体お昼時ということで、研究室のみなさんで、ゼミお疲れ様の意も込めて、ピザを囲います!

人数も多いのでピザの枚数、バリエーションも必然的に増えてきます、、ハイ豪華!!

まるでアメリカのホームパーティーのような光景。

同期が撮った写真ですが、とてもいい写真ですね。

中にはピザ会の存在を忘れ、ピザをおかずに弁当を食べる先輩もいたり..笑

先輩、後輩交えて和気あいあいとしながら食べるピザはまた絶品です!

ただ、次回に備え、タバスコを用意しようと決意した二回目のピザ会でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2016-2019のコンペを更新しました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■当研究室は,2016年で10周年。設計,研究の非常勤講師の先生方にもお力添えをいただきながら,日々活発に研究・設計活動を展開しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最近はあまりニュースらしいニュースがなくて。。 論文の掲載決定かなにか載せておきましょうか。

「A病院小児病棟でのプレイルームを主とした環境改善プロジェクトにおける調査・デザインと検証」がこども環境学会・こども環境学研究に掲載されます

「放課後等デイサービス事業所の活動実態と環境設定の効果の検証」が日本建築学会・技術報告集に掲載されます(2016.02)

「地域で暮らす身体障碍者の避難意識の東日本大震災前後での比較」が日本建築学会・技術報告集に掲載されます(2016.02)

「小空間が連続する教室周りオープンスペースの使われ方 特徴的オープンスペースをもつA小学校におけるケーススタディ」が日本建築学会・技術報告集に掲載されます(2016.02)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014.10.21 M1の西条朝日さんがマロニエ学生BIMコンペティションで佳作を受賞しました。おめでとうございます! 大学でのニュースはこちら

2014.09.06 建築学会・福祉施設小委員会こども施設ワーキングで執筆してきた『こどもの環境づくり事典』がついに上梓されました。ワーキングの主査をつとめておりましたので,感慨もひとしおです。

2014.07.04 乳幼児の保育や小児の療養環境を対象に環境づくりの意義とたくさんの事例をご紹介する「環境づくりのリゾームサイト」が、第8回キッズデザイン賞を受賞しました。

2014.04.24 寄稿した本、建築のサプリメントついに出ました!

2013.07.17 2012年度修了生の小林陽さんが,修士論文「東京都内の小規模保育拠点における都市環境の利用・評価に関する研究 ‐東京都家庭福祉員制度・認証保育所・認可保育所を対象として‐」で日本建築学会優秀修士論文賞を受賞しました。おめでとう!!

2013.05.28 こども環境学会大会にて,「優秀ポスター発表賞」をいただいたらしいです。ありがとうございます。嬉しいです。

『認知症ケア環境事典』韓国語版が出版されました

日本建築学会編『空き家・空きビルの福祉転用:地域資源のコンバージョン』(通称“福祉コンバージョン”)が出版されました。amazon

M1の日本建築学会設計競技「時を編む建築」応募作品が

最終審査で優秀賞getです! 速報

(2010.08.18)古賀政好くんが日本建築学会優秀修士論文賞を受賞しました.おめでとう!

(2010.02.06)『テキスト建築計画』が出版されました.

(2009.10.29)「三井住友海上福祉財団賞」を受賞しました.

(2009.10.01)10月1日より,東京電機大学未来科学部建築学科 建築・環境計画研究室 となりました.

アニョハセヨ~,M1の藤原です!

10月22日から26日まで,韓国に行ってきました。

内容は,アジア建築国際シンポジウム(ISAIA)での論文発表です。

宇都宮大学と研究を共同で行っていたため,宇都宮大の古賀先生と,五ノ井さんが同行しております。

発表会場は平昌です。オリンピックが最近行われた場所ですね。

英語での発表のため,たくさん発表練習をしました。

なんとか無事に発表を終わり,そして乾杯。

ごはんがとても美味しかったです。本場はやはり格別です!

発表以外の日は,ソウル市内の集合住宅や,有名建築を歩き回りました。

階段室型にEVが付属している住棟が多く見受けられました。

日本の住宅営団のノウハウをもとにした集合住宅がある,梨花洞にも行ってきました。

山の傾斜地にあるここは,路上美術館として新たなコミュニティ形成が進んでいるようです。

写真や

壁画など

インスタ映えってやつです。

ほら,映えてますね。

夜は,賑わう通りをぶらり。

このような細い路地に入ると,

飲食店が。しかも路地で調理しています。

日本とは正反対ですが,調理風景が見えたり,店主同士での会話なども見られ,とても面白かったです。

他にもたくさん回りましたが,多すぎて割愛します。。。

非常に良い経験になりました,今度はゆっくり韓国に行きたいです。