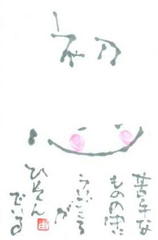

「おとぎばなし」

「御伽(おとぎ)とは、身分の高い人の寝床に入って、

お相手をすることでした。戦国時代以降になると、

御伽衆といわれる職ができ(男性)、諸国の情報を伝えたり

雑談の相手をしたりするのが仕事でした。子供相手の話を

意味するようになったのは、明治時代以降のことだそうです。

大切な人の枕元で、交わされた、さまざまな言葉が御伽噺の

はじまり。子供に読んで聞かせる絵本や、お話の内容だけが

御伽噺ではなく、お母さん、お父さんの、一言一言が御伽噺

なのでしょうね。」(本文より抜粋)

寝る前に絵本を読んでやる。。。あまりしなかったです。

「おやすみ」「おやすみなさい」これも大切ですよねぇ~~

もう一度、育児を最初からやりたい(笑)

「御伽(おとぎ)とは、身分の高い人の寝床に入って、

お相手をすることでした。戦国時代以降になると、

御伽衆といわれる職ができ(男性)、諸国の情報を伝えたり

雑談の相手をしたりするのが仕事でした。子供相手の話を

意味するようになったのは、明治時代以降のことだそうです。

大切な人の枕元で、交わされた、さまざまな言葉が御伽噺の

はじまり。子供に読んで聞かせる絵本や、お話の内容だけが

御伽噺ではなく、お母さん、お父さんの、一言一言が御伽噺

なのでしょうね。」(本文より抜粋)

寝る前に絵本を読んでやる。。。あまりしなかったです。

「おやすみ」「おやすみなさい」これも大切ですよねぇ~~

もう一度、育児を最初からやりたい(笑)