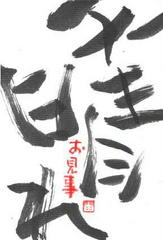

「うらごい」

「昔は心のことを、「うら」といいました。表面に出ている顔などを

「面」というのに対して、隠れている内面は、「うら」とか、「下」という

言葉で表したのですね。~~~中略~~~心恋は、心の中で、恋しく

思うこと。まだ恋を意識しはじめたころの、あまく淡い想いです。

~~~後略~~~それにしても、心の裏をかく人や、下心のある人が

増えて、「うら」も「した」も、印象のいい言葉ではなくなってしま

いましたね。」 (本文より)

ほんとですね~ 「心恋」文字だけ見ていたら、ほんわか綺麗♪

ところが、声にだして、読むと。。。さえないです(笑)

「うらごい」が綺麗な言葉に聞こえる世の中にしないとねぇ~

「昔は心のことを、「うら」といいました。表面に出ている顔などを

「面」というのに対して、隠れている内面は、「うら」とか、「下」という

言葉で表したのですね。~~~中略~~~心恋は、心の中で、恋しく

思うこと。まだ恋を意識しはじめたころの、あまく淡い想いです。

~~~後略~~~それにしても、心の裏をかく人や、下心のある人が

増えて、「うら」も「した」も、印象のいい言葉ではなくなってしま

いましたね。」 (本文より)

ほんとですね~ 「心恋」文字だけ見ていたら、ほんわか綺麗♪

ところが、声にだして、読むと。。。さえないです(笑)

「うらごい」が綺麗な言葉に聞こえる世の中にしないとねぇ~