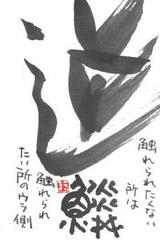

「ありがとう」

「ありがとうは、「有り難し」が変化したものです。

「難し」は、難しいという意味ですから、「有り難し」は

「存在するのが難しい」・・・つまり、「めったにない」

という意味です。~~中略~~考えてみれば、私たちの周り

は奇跡に満ち溢れています。生まれてきたことも、生きて

いることも、出会いも、何もかもが、すべて奇跡です。

どんなにありがとうと言っても、決して及ぶことは

ないでしょう。」(本文より抜粋)

本、「美人の日本語」は今日、3月31日で終わりとなっています。

ところが、私がこのブログを始め、描きだしたのが4月23日から

なのです。そういう訳で、もう少しおつき合い下さいd(^_^o) ネッ

「ありがとうは、「有り難し」が変化したものです。

「難し」は、難しいという意味ですから、「有り難し」は

「存在するのが難しい」・・・つまり、「めったにない」

という意味です。~~中略~~考えてみれば、私たちの周り

は奇跡に満ち溢れています。生まれてきたことも、生きて

いることも、出会いも、何もかもが、すべて奇跡です。

どんなにありがとうと言っても、決して及ぶことは

ないでしょう。」(本文より抜粋)

本、「美人の日本語」は今日、3月31日で終わりとなっています。

ところが、私がこのブログを始め、描きだしたのが4月23日から

なのです。そういう訳で、もう少しおつき合い下さいd(^_^o) ネッ