2019年11月1日に琵琶湖疏水を船で航行するクルーズの山科~蹴上の下りコースに乗りましたが、その時に乗れなかった部分、大津~山科の下りコースに2021年3月29日に乗りに行きました。

琵琶湖疏水は1890(明治23)年に琵琶湖西岸大津と京都の蹴上を結んでできました。1951(昭和26)年に船の航行が途絶えていたのを、2018(平成30) 年から復活し、観光客を乗せて疏水船クルーズが年に数回行われるようになっています。

大津側から琵琶湖疏水船に乗るには、京阪三井寺駅から疏水に沿って左へ行き、次の交差点を右へ行くとすぐに疏水入口があります。

大津閘門。琵琶湖と疏水との間を船が行き来する時に水位の差を調節するための施設。

石とレンガで作られた本格的洋風閘門です。

閘門を超えて疏水の中側に大津疏水船乗り場があります。向こうに見えるのが第一トンネル。

第一トンネル東口。

両側の桜は満開でした。

第一トンネル東口の上には伊藤博文揮毫の扁額「気象萬千(きしょうばんせん。様々に変化する風光はすばらしいの意。」がかけられています。

トンネルの中。

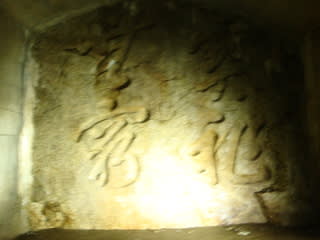

トンネルの中に疏水を作らせた北垣国道京都府知事揮毫の扁額「寶祚無窮(ほうそむきゅう。皇位は永遠であるの意。)」があります。

トンネルの中に第一堅坑があります。当時日本最長243mのトンネルを掘るために山の両側から掘り進むほか、山上から垂直に穴を掘り、そこからも両側に掘り進めて工期を早める「堅坑方式」を日本で初めて採用しました。深さは約47mです。

第一トンネルの西口には山縣有朋揮毫の扁額「廓其有容(かくとしてそれいるるところあり。疏水をたたえる大地は奥深く広々としているの意。)」

琵琶湖疏水に最初にかけられた橋、藤尾橋の下をくぐると当時から残るレンガと石造りの橋台が見ることができます。

山科四ノ宮の船着き場に着きました。今回はここまでの乗船でした。

下船後、疏水べりを少し散策して一燈園資料館(香倉院)を見学してきました。

住民の方達が手入れしている菜の花と桜が咲き揃って見頃でした。

琵琶湖疏水船はまもなく大津港までコースが延長される予定です。