朝日新聞3月4日、天声人語・奇跡の木

東京・上野の国立科学博物館の一角で、長身の木が2本、寒空に枝を伸ばす。メタセコイアだ。

「生きている化石」とも呼ばれ、命名からちょうど80年の節目を迎える▼名付けたのは、京都

帝国大学の三木茂博士。大量の植物の化石を分析し、それまで常緑のセコイアなどと思われて

きたものの中に、未知の落葉樹を発見した。セコイアに「後の(メタ)」というラテン語を

つけた学名で発表した。太平洋戦争へ突き進んだ1941年のことだった▼科学博物館で開催中

の企画展をのぞくと、博士愛用のリュックサックがあった。岐阜や和歌山など各地で化石が

入った泥を採集しては背負った。「闇米を運んでいるのではと警察から呼び止められたことも

あったそうです」と矢部淳研究主幹は話す▼当時の学界では、絶滅した植物と信じられていた。

ところが三木博士の論文発表から5年後、中国の奥地で生きているメタセコイアが確認された。

現地の呼び名は「水杉」。米国の専門家が種を譲り受けて日本に100本の苗木を贈った。

戦中戦後の混乱期にも続いた日中米の研究者の助け合いが実を結んだ▼筆者が通った愛知県内

の高校にもメタセコイアがあった。4階建て校舎をしのぐ背丈。入学した日には輝く緑の葉に

心が弾み、秋には目を射る褐色の葉に威厳を感じた▼科学博物館のメタセコイアは葉を落とし、

まだまだ冬の装い。この物静かな哲学者のような木も、中国奥地で「再発見」された1本の

子孫かと思いをはせた。

<訂正して、おわびします>

▼4日付1面の天声人語で、メタセコイアの命名について、セコイアに「『後の(メタ)』

というラテン語をつけた」とあるのは、ギリシャ語の誤りでした。

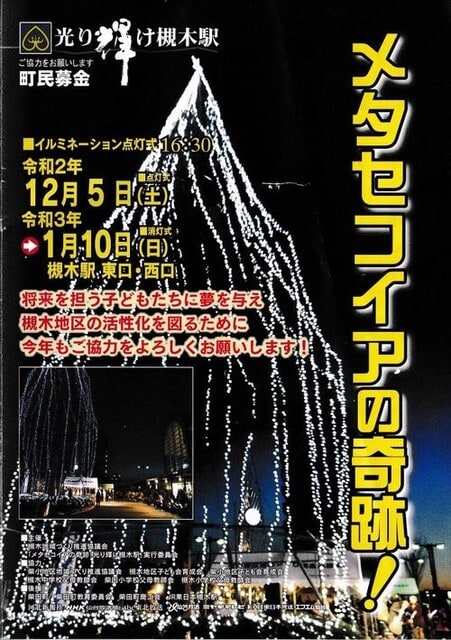

メタセコイアといえば、柴田町には

毎年、12月から翌年の1月上旬まで「光り輝け槻木駅 メタセコイアの奇跡」

『ボク(メタセコイア)のつぶやき』

昔、駅前にあった時計屋のおじさんが、お子さんの高校卒業記念に、小さなボクを

ここに植えてくれた。

月日が流れ大きくなってからは、槻木駅のシンボルとして大切にしてもらっている。

ボクは、恐竜がいた大昔、たくさんあったんだよ。

化石は多く見つかっていたけど、今から80年ほど前、(1943年)に中国四川省

の奥地で生きているボクのご先祖さんが見つかり“奇跡の木メタセコイア”と言われて

いたんだよ。

ボクのご先祖さんは、苗木として日本の大学や研究所などに入ってきて、東北大学

農学部で兄弟が増えてからは、宮城県内の学校や公園などで大切に育ててもらったんだ。

最近は、冬になるとボクや周りの仲間たちに、まばゆい光の衣装を着せてくれるんだ。

カラフルに着飾ったボクをみんなが眺めにやってきて、初めは恥ずかしかった。でも、

このごろは、年に1度のこのイベントにわくわく気分になっているよ。

12月の寒い夜、今年もボクは光のステージに立つ“奇跡!”なんて、何か凄いことを

期待されると少し困るけど、ボクの光は、みんなの心に届くはずだよ。待っててね。

メタセコイア

槻木駅前、カマボコ型が駅舎。駅舎の右側が駅前ロータリー、中央にメタセコイアがある。

「メタセコイアの奇跡」の点灯風景