この日は

多階調印画紙(マルチグレードペーパー)の

特性を学ぶ実習に取り組みますが・・・

先に

前回にフィルム現像したフィルムの

コンタクトプリントをとりました。

仕上がったコンタクトプリントを見て

引き伸ばす写真を決めます。

プリントするフィルムをネガキャリアに挟み・・・

引伸機に設置。

投影画像のピントを合わせ・・・

前回の暗室実習と同様に

テストピースをとり、本番プリント。

今回は多階調印画紙の特性を学ぶために

画像のコントラストを調整するフィルターの番号を変えて

チャートを作成しました。

フィルターの色は

赤を軸にオレンジ~ピンクまで微妙に色が異なり

フィルターが変わる毎にコントラストが変化します。

仕上がったプリントに

使用したフィルター番号と露光データを記入して

チャート作成、完了。

今後の画像調整に活かせるよう

変化の具合をじっくり観察して

この日の実習を終えました。

<追記>

前回のフィルム現像の実習報告記事に掲載した

ネガフィルムからはこのような写真が仕上がりました。

36枚撮りフィルム1本で1枚の画像になっています。

記:徳永好恵

この日は

2度目のフィルム現像に取り組みました。

体験で終らず

反復しながら技術を習得する事が

TIPA講座の基本姿勢です。

初心者にとって

案外と難しいのが現像前の準備。

まずは

巻き取ったフィルムの先端を引き出す作業です。

俗称 “ベロ出し”

フィルムピッカーを使って引き出しますが

言葉にできないコツがあります。

ココをクリアしなければ次に進めません。

次の準備はフィルムのリール巻き。

この作業が最も難しく失敗が許されません。

誰しもがある程度の失敗しながら体得していきます。

薬品は処方に従い作ります。

液温管理もしっかりと。

準備を整え現像作業に・・・

作業手順を記したテキストを見ながら作業を進めます。

上の写真は現像の行程を終え

乾燥機に吊るすシーンです。

前回はところどころ未現像の部分がありましたが

今回は大丈夫。

フィルムが乾燥した後は

指紋や傷を付けぬよう丁寧に扱い

ネガシートに入れます。

仕上がったフィルムの細部を

ルーペで確認してこの日は終了。

こちらのフィルム、画像が繋がっています!

次は何を撮ろうかと

暗室で仕上がるモノクロ写真を思い描きながら

撮影を進める段階となりました。

記:徳永好恵

この日は引き伸ばしプリントに取り組みました。

まずは

現像液、停止液、定着液と 薬品の準備。

次に引伸機にレンズを装着し・・・

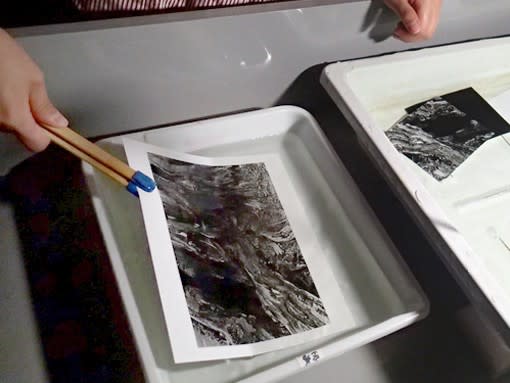

最初はコンタクトプリント。

(密着プリント、ベタ焼きとも呼びます。)

印画紙にフィルムを置き

ガラスで圧着して露光します。

その後、印画紙を3種の薬品に通し

水洗、乾燥の工程を経て完成。

仕上がったコンタクトプリントを参照して

引き伸ばす写真を決めます。

ここから

いよいよ引き伸ばし作業に取り組みます。

ネガキャリアにフィルムをはさみ

フィルムに付着している微細なホコリを

ブロアで除去して引伸機にセット。

フォーカシングスコープを使用して

ネガフィルムからの投影画像のピント位置を合わせ

露光時間を割り出すためにテストピースを作成。

4段階のテストピースから

適正な露光時間を決め、本番プリント。

予想通りの仕上がりとなりましたが細かな調整は必要です。

この日は引伸機の使い方を学ぶところまで。

微調整については後日の実習で学びます。

記:徳永好恵

体験する写真講座4日目

講座最終日の報告です。

この日は

初日に作ったカメラ・オブスクラで撮影した

成果物を持参いただきました。

このカメラ・オブスクラは

虫眼鏡のレンズを使用しています。

それゆえ

画面が大きく歪み

市販のカメラでは撮ることができない

世界を生み出せます。

*

ピンホール写真制作の2回目は

前回、撮影したネガ画像を

ポジ画像に階調を反転させる作業に

取り組みました。

まずは、ネガ画像をトリミング。

おさまりの良い構図に整えます。

その後

暗室で新たな印画紙と密着させて露光。

光の透過具合によって

ネガポジ反転画像が仕上がります。

段階露光をおこない露光時間を割り出し

仕上がったピンホール写真がコチラ

↓

*

放課後に・・・

ある受講生の方が

受講後もピンホール写真制作を継続したいとの事で

中判カメラをピンホールカメラに改造する

お手伝いをしました。

ボディキャップに大きな孔を開け

極小の孔を開けた真鍮プレートを

キャップに取り付け完成。

5

最後に撮影指導をおこない

本講座を終えました。

この孔を通った光が映し出す

ピンホール写真は

どのような世界でしょうか。

撮影結果の報告が楽しみでなりません。

記:徳永好恵

この日は

モノクロフィルムの現像を学びます。

初めて中判カメラで撮影をおこなった

前年の受講生も実習に参加しました。

まずは

手順と現像データを記したプリントを

参照しながら作業の流れを確認。

その後

撮影済フィルムをリールに巻くことに取り組みました。

リールにフィルムを巻く作業は

チェンジバックの中でおこないます。

目視できないため

慣れるまでは難しい作業です。

初回は手に汗握る事となりますが

なんとか無事に。(?)

次は暗室に移動して薬液を準備

そして、いよいよ・・・

手順に従い現像作業に取り組みました。

水洗の段階まで進むと結果を確認できます。

最後はフィルムドライヤーでの乾燥。

ロール状のフィルムをカットして

ネガシートに入れて作業完了となります。

実習終了後

ライトビューアーにフィルムを乗せて

ルーペで細部を確認して講座を終えました。

記:徳永好恵

写真を学ぶにあたっての

定番の基礎実習

ピンホール写真制作に取り組みました。

まずは

空き箱を利用したカメラ作りから。

カメラの内部となる箱の内側は

光の乱反射を防ぐために墨汁で塗装。

カメラに光を採り込む部分には

真鍮板に孔を開けます。

様々な孔の開け方がありますが

今回はプッシュピンで板を凹ませ

やすりで孔を削り出す方法をとりました。

孔開け後は孔のサイズを測り・・・

公式にあてはめ

カメラの絞り値を割り出します。

写真左はF133、右はF266の絞り値となりました。

最後に

フタの隙間から光が入らないよう

隙間テープで遮光して

ピンホールカメラを完成させます。

カメラ完成後は

内部に印画紙を入れて公園でテスト撮影。

最初は

形状の異なるピンホールカメラを並列して

写り方の違いを確認しました。

撮影後は暗室で現像。

この作業ではネガ像が仕上がります。

次回は

ネガ像からポジ像へ変換させます。

どのような写真が完成するでしょうか。

<補足>

この講座では

箱でカメラを作りましたが

既存のカメラを使う事もできます。

上の写真は

レンズを外したフィルムカメラに

ピンホール板を貼り付けたカメラです。

デジカメなら

ピンホール板をボディキャップに貼り付け

カメラに装着するだけで

ピンホールカメラに変身させることができます。

記:徳永好恵

銀塩写真講座初日のレポートです。

本講座では

フィルムカメラでの撮影、暗室で仕上げる銀塩写真の魅力を探求します。

実習を中心とした講座ですが、初回は講義からスタート。

技法の習得が目的ながらも

関わる技法の歴史を知っておく事は重要と考え

駆け足での講義です。

適宜、資料を紹介しながら・・・

3時間で写真の歴史を語りました。

*

講義後は実習準備。

次回はモノクロフィルムの現像に取り組みます。

フィルム現像で最も難しい作業はリール巻き。

あらかじめ

フィルムのリール巻きの練習を入念におこない

次回に備えました。

それから・・・

カメラのメンテナンスも。

カメラ内部に光が入らないようにするための

モルトが劣化している事に気づき

あらたに貼り直す必要がある事を説明。

上の写真は

劣化したモルトを剥がしているシーンです。

*

昨年の銀塩写真講座を受講していた方には

中判カメラを貸し出しました。

フィルムサイズを大きくして2年目の撮影に励むとの事。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

写真を英訳するとphotograph

photo とは「光」、graphとは「図」

という事は・・・

photographは「光の図」となります。

今回の講座では

写真は「光の図」である事を

意識する実習に取り組みました。

事前に

光で描くモチーフや図像を準備。

暗室作業では

印画紙の上に事前準備物を置き露光。

仕上がった図を確認後、

更なる展開に取り組みました。

更なる展開とは・・・

モノクロフィルムを取り出し

投影画像との合成など。

様々な手法を試しながら

「光の図」に挑戦した一日でした。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

写真誕生の以前から

画像の投影現象は認知されていました。

紀元前4世紀、アリストテレスの記述にもあります。

その現象を観察できる装置がコチラ

簡易カメラ・オブスクラです。

↓

コの字型装置の上面に孔

その下は投影面となってます。

現象を確認した後は

日食時に木漏れ日として地面に写る太陽は如何に見えるか?

・・・とアリストテレスの問答集に記される答えについて説明。

2012年の日食時に撮影した画像を紹介しました。

神社の木漏れ日は、このような状態。

*

その後は

幾種かのカメラ・オブスクラを用いて

画像が写る様子を観察しました。

コチラは

18世紀、ベネチアで活躍した画家・カナレットが使ったとされる

カメラ・オブスクラを参考にして作ったものです。

↓

↓

当時は

投影面に薄紙を置き画像をトレースして

絵画の下図として活用されたとの事。

それから・・・

観察にとどまらず画像の印画も試みました。

印画においては

TIPA特製カメラ・オブスクラキッドを組み立て

感光紙を入れて撮影。

撮影後、感光紙をラミネーターに通し熱現像。

ラミネーターからは青白画像となった写真が排出されます。

今回、虫眼鏡のレンズを使用したため

大きくひずむ画像となりました。

*

次回は

暗室の中で光と影を操り描く“フォトグラム”に取り組みます。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バライタ印画紙でプリントした写真の仕上げ段階です。

この日はフラットニングとスポッティングに取り組みました。

プリント作業を終えて乾燥した印画紙は

くるんとカーリングしています。

そのため

ドライマウントプレス機と呼ばれる

熱をかけるプレス機(大きなアイロン)で

プリントのカールを抑えます。

この作業をフラットニングと言います。

*

上の写真は

前回におこなった手彩色で使用したカラーペンとインク

そして

今回、スポッティング作業で使用するインクと道具類です。

スポッティング作業とは・・・

暗室でのプリント時に

フィルムに付着した細かなホコリの跡など

画面の白抜け部分に色をさして修正する事です。

この作業では

「色を塗る」ではなく「色をさす」という感覚が重要。

インクの濃度を調整して

薄めの色を何度か重ねながら

周囲となじませます。

息を止め、意識を集中して作業を進めます。

白抜けの跡が見えなくなった時

きっと、達成感を味わえるはずです。

次回はマッティング作業に取り組みます。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・