2018年度の銀塩写真講座は3期に分けました。

Step1は暗室作業の基礎実習

Step2は写真史の学びから、自身が写真に関わる意義の研究

Step3はバライタ印画紙を使用する写真作品の制作

・・・という流れで進みます。

今回の講座レポートはStep2の初日の報告です。

*

Step2では写真史を知ることから始めます。

しかし、単に歴史を知るのではなく

体験を伴う理解を目指した内容です。

初日は写真誕生前から創成期のアレコレについて。

下の写真は

体験を伴う理解のために持ち出したTIPAオリジナル教材です。

昔、某美術館でのワークショップで開発したカメラオブスクラ。

黒の取っ手を抜くとレンズが存在します。

内部で虫眼鏡を貼り付けています。

裏面のカバーを開くと・・・

大型カメラのように

上下左右逆さの画像を見ることができる仕様です。

この教材は像を観察するだけでなく写し撮ることもできます。

感光紙を内部に貼り付け

撮影した後はアイロンで熱現像。

すると

・

・

・

青い湾曲した世界が仕上がります。

虫眼鏡レンズの歪が現実味をなくし

もう一つの世界の扉を開けたような写真です。

*

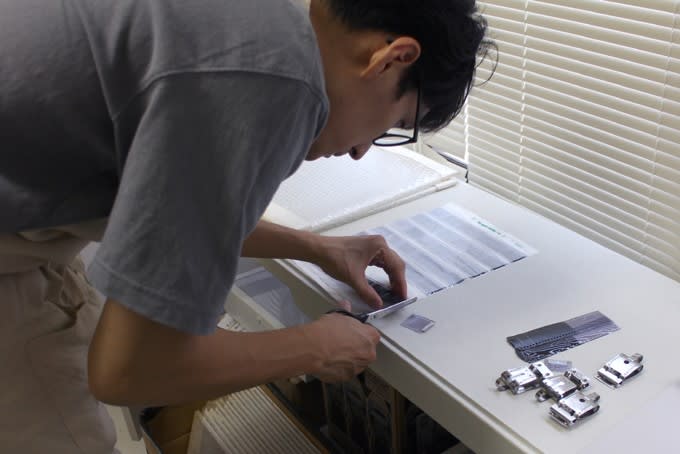

後半はナダールが撮影した肖像写真についての説明の中で

下の資料を紹介しました。

実際に手に取って写真を観察する中で気が付いたことがあります。

この写真を手にした感覚はスマートフォンと同じである!

手に収まるサイズの

なくてはならない存在ということですね。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。 ![]()

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・