2019年度の銀塩写真講座、初日のレポートです。

*

まずは写真の原理を知ることから。

今回

像を結ぶ現象を観察するために

3つのカメラオブスクラを準備しました。

カメラオブスクラとは

暗い部屋という意味です。

詳しくはWikiにて確認下さい。

最もシンプルな構造のカメラです。

ボール紙をコの字に折って孔をあけただけですが

おぼろげながらも画像を認識できます。

次は筒状

画像の投影面を動かせる仕組みです。

筒を覗いて見える画像がコチラ

左右上下反転画像が見えます。

↓

最後は・・・

虫眼鏡のレンズを取り付け

45度の傾斜をつけた鏡を内部に入れています。

レンズを使うことで

ピントを合わせる動作が必要となりますが

針孔よりも鮮明な画像を認識できます。

*

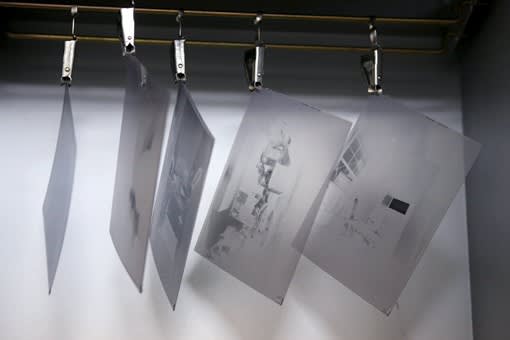

一通りの観察を終えたのち

次のピンホールカメラ撮影実習に使う

カメラを作りました。

作り方はカンタン。

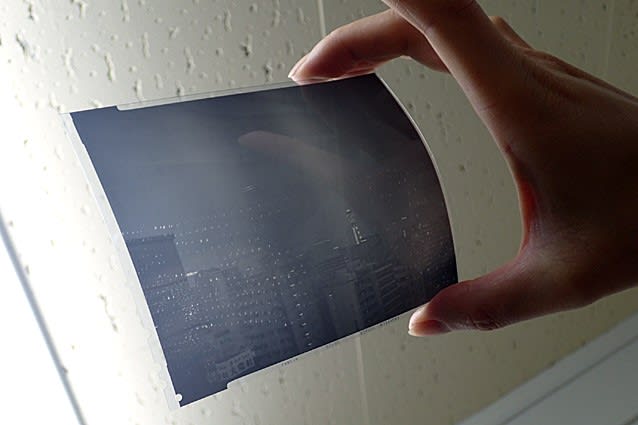

六切印画紙が入るサイズの箱を用意し

内部を黒く塗ります。

そして

孔をあけた板を箱に取り付け・・・

印画紙を固定するためにペーパーセメントを塗り・・・

内部に光が入らぬように隙間テープを貼り・・・

黒布ガムテープでシャッターを作って完成。

次回は

このカメラを用いて撮影

そして

暗室での現像実習をおこないます。

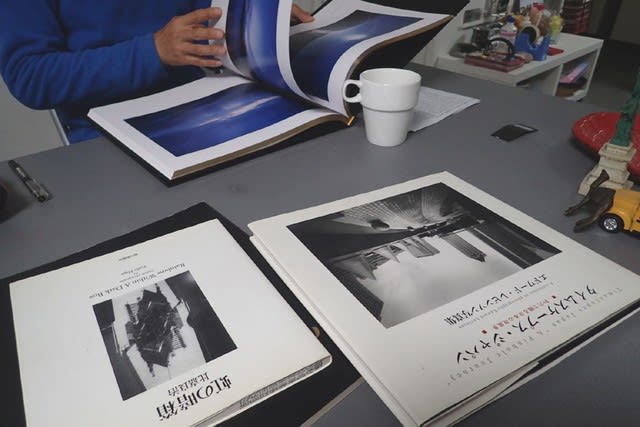

ティータイムでは

ピンホール写真作品集を見ながら

撮影計画を立てました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。