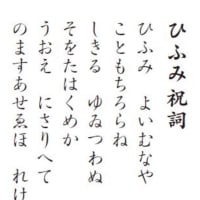

多賀城跡の壺の碑

江戸時代は宮城県の多賀城の碑が壺の碑

“つぼのいしぶみ”とされていた。

明治9年の天皇の東北行幸に際して、宮内省から青森県に“つぼのいしぶみ”発見の要請があったようだ。

坂上田村麻呂が石を埋めたという伝承の残る千曳神社で発掘作業が行われたが、発見には至らなかった。

昭和24年6月に、その千曳神社近くの青森県東北町石文(いしぶみ)という所から「日本中央」と刻まれた石碑が出土した。

“石文”という場所で発見され、そのそばには“都母(つぼ)”と呼ばれる地域があることで“つぼのいしぶみ”という別名と一致することで突如可能性が濃厚となった。

だが専門家の調査を前に石碑の表面を磨いたことで、鑑定が曖昧。田村麻呂はこの地に達していない。日本中央の単純な碑文からも中心とは考え難いことで本物だとの確定はしていない。

しかし、中央とは基幹となる一点との意味を含む、つまり日の出る点である。

是非、多賀城跡の壺の碑と青森の日本中央の壺の碑の位置をマップで確認してもらいたい。

wikiより、

確かにどちらも日の出る中央と言えるが、12世紀末に編纂された『袖中抄』に

「顕昭云(いわく)。いしぶみとはみちのくの奥につものいしぶみあり、日本のはてといへり。但し、田村将軍征夷の時、弓のはずにて、石の面に日本の中央のよしをかきつけたれば、石文といふといへり。信家の侍従の申ししは、石面ながさ四、五丈(120〜150センチ)ばかりなるに文をゑり付けたり。其所をつぼと云也(それをつぼとはいふなり)。私いはく。みちの国は東のはてとおもへど、えぞの嶋は多くて千嶋とも云えば、陸地をいはんに日本の中央にても侍るにこそ。」とある。

どちらが"つぼのいしぶみ"かは江戸時代以前から論争の的となってきたが、仮に贋作だったとしても日本の歴史的史料であることには変わりがない。

日の出る国同士の争いは宙に浮いたまま何百年も続いてきたのである。

最後に日本の最東端は納沙布岬(北海道根室市であることを記して今回はこれまでとしたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます