普段よく見聞きしている言葉の中にも、あまりよく分かっていない言葉が、結構有るものだ。

よく分かっていなくても、ブログ等に平気で書き込んだりし、

時々、「もしかして、その使い方、間違ってないかい?」・・・等と自問することも有る。

365日、漢字パズル?、漢字クイズ?等に没頭している妻の座右には、

「国語辞典」「漢和辞典」「日本語に強くなる本」「四字熟語辞典」

「役に立つ・故事・ことわざ・慣用句・辞典」等々が、積まれており、

たまには手を伸ばし、チラ見して、確認することも有るが、

いい加減に使っている方が圧倒的に多く、恥を晒しているのかも知れないと思っている。

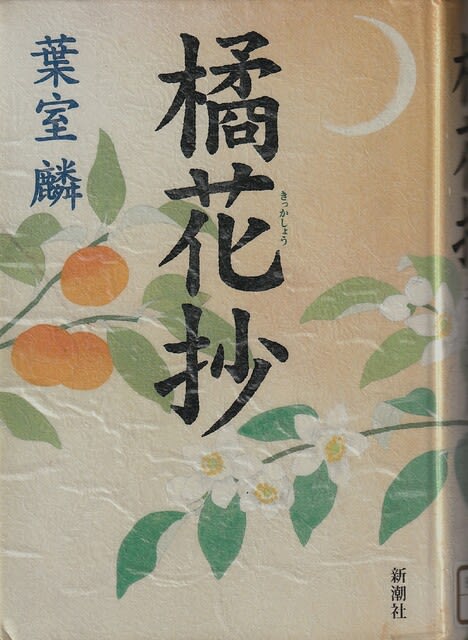

先日、読み終わった時代小説の中で、ふっと目に止まった慣用句、「雌雄を決する」も、

そのひとつである。

日本語に強い方からは、「なーんだ、そんな言葉も知らなかったの」と笑われそうだが、

その意味や、語源・由来等を確認し、

ブログ・カテゴリー 「つぶやき・うんちく・小ネタ・暇つぶし・脳トレ」に

書き留め置くことにする。

(ネットから拝借イラスト)

今更になって国語辞典、慣用句辞典等で調べてみると

「雌雄を決する(しゆうをけっする)」は、

「戦って勝ち負けを決める」「決着をつける」という意味の慣用句であり、

類義語には、「白黒つける」「勝負を決める」「優劣を決める」「

終止符を打つ」「けりをつける」「かたをつける」等が有る。

語源・由来は、前漢の武帝時代、司馬遷によって編纂された「史記」の中の一節、

項羽の残した言葉で

「願わくば、漢王との戦いを挑み、雌雄を決せん」

が出所の言葉なのだそうだ。

「出来れば、漢王と戦い、決着をつけたい」という意味合いで、

長年に渡る漢との戦争にうんざりした項羽が、ライバル漢王に対して、

一騎打ちで決着をしたいと申し出たものなのだという。

何故、「雌雄」なのか?

動物の「雌(メス)」と「雄(オス)」、一般的には、「雄(オス)」の方が強く、

「雌雄を決する」とは、「どちらが、オスか(強いか)、

どちらが「メスか(弱いか)を決める」の意になる。

用例、

(1)雌雄を決する優勝決定戦が、ついに始まった。

(2)彼らはいずれ、最強のライバルとして、雌雄を決する日が来るに違いない。