妻が、数年前に、100円ショップで見付けて買ってきた小冊子、「大人の常識・漢字・ドリル」。

表書きには

「読み・書きで 脳を活性化」

「忘れかけた漢字が脳によみがえる!」

「最近、漢字が書けなくなったあなたに!」

「パソコンやスマホの変換機能に頼っていませんか?」

「見たことがあるのに、なぜか読めない漢字」

「難しくないのに、意外と書けない漢字」

「詳しい解説で、漢字の奥深さを味わうことが出来る!」

「楽しみながら取り組むことが出来る。漢字パズルも!」

等と 思い当たることが多々有り。

「いいね!」。

コロナで不要不急外出自粛の一時期、横取りして、ちょこっと挑戦したりしていたこともあったが、しばらくして止めてしまっていた。

先日また、この漢字ドリルが目に止まり、脳トレ?のツールにいいかも?、等と思い直し、

再開することにした。

その後、ますます気力も体力も減退している爺さん、

なんとか自分流に、身体を動かし、頭を使い、

出来得る限り、他所様のお世話にならないようにしようと踏ん張っているところだが、

普段、会話や文章で、あるいはテレビやラジオ、新聞等で、ごく普通に使われている言葉で、誰でも知っている言葉の中にも、咄嗟に、「自分で読んでみろ、書いてみろ」と言われると、降参してしまう漢字が多くなっている。

今は、有難い世の中、漢字不勉強で語彙力の無い爺さんでも、PCやスマホの漢字変換ソフトのおかげで、ブログ等には、読めない、書けない漢字であっても、平気で、知ったかぶりして書ける時代だが・・・・

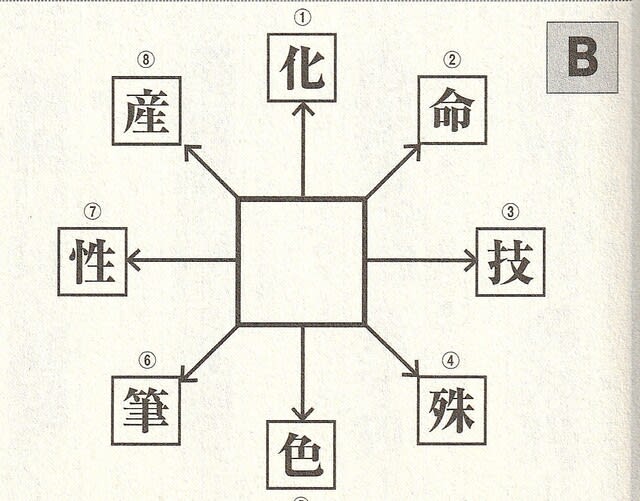

百円で漢字読み書きボケ防止 No.03

問題

▢に漢字を入れて「熟語」を完成させて下さい。

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

解答

「回」

解説

①「回想」=過ぎ去ったことを思い出すこと。

②「回復」=悪い状態になったものが元の状態に戻ること。

③「回虫」=人間の小腸等に寄生する無脊椎動物。

④「回帰」=一周して元へ戻ること。

⑤「回収」=一度配った物等を集め戻すこと。

⑥「回診」=医師が入院患者の元を回って診察すること。

⑦「回避」=物事を避けて、ぶつからないようにすること。

⑧「回線」=電話等の信号が通る線路。