8日放送のNHK「ブラタモリ」は、弘前が舞台。

2015年春から東京以外も取り上げるようになって78回目。

「サムライがつくった 弘前の宝とは!?」として、弘前城天守、石垣工事、禅林街、町に残る古い町名と坂道、リンゴ剪定鋏の鍛冶、リンゴの剪定技術とその桜への応用、といった流れ。

お城とさくらとりんごの街として、ひと通りは押さえていた感じかな。

以下のことを、今回新たに知った。

禅林街が出城としての機能も持っていたこと。

秋田市の寺町も、城を防衛する役目があったそうだけど、なるほど、禅林街はがけの上にあって地形的にも有利だ。

古い地図に記されていた、緩い坂の場所が分からなかった。道の奥にイトーヨーカドーが見えたので、鍛冶町のどこかかなと思ったが、ちょっと違いそう。

公式ホームページで場所が紹介されており、弘前郵便局の向かいというか、北大通りの裏だそうだ。あの一帯はほとんど通ったことがない。

弘前市内には、寒沢スキー場とかもっとダイナミックな坂が多い。

坂好きのタモリさんなら、そちらのほうが喜びそうな気もするけれど、それは坂の素人の考えでしょうか…

明治時代にリンゴ栽培を普及させ、弘前城址に最初に桜を植えた(関連記事)、元津軽藩士・菊池楯衛(きくちたてえ)が紹介されていた。その写真は初めて見たかもしれない。

その孫の卓郎先生が、奇しくも弘前大学農学部(当時)でリンゴの研究をされていたことには、触れていなかった。

いちばん意外だったのは、冒頭。

説明役の弘前市立博物館の人が、津軽の気質として挙げた3つのうちの1つ。

3つとは、えふりこぎ(いいかっこしい)、もつけ(お調子者)、じょっぱり(頑固)。※いずれも番組の字幕の表記。

じょっぱりはよく知られている。もつけもそれなりに(津軽全体の気質とはちょっと違うような…)。

でも、えふりこぎが津軽の気質だとは初めて知った。そもそも津軽弁の語彙にあることも初めて知った。

番組では、弘前城の天守が裏表で見かけが違う(表側だけ立派)のは、えふりこぎによるものだとしていた。

個人的には、えふりこぎ(いいふりこき)と言えば秋田でしょ。

津軽でもいいふりこきなのかもしれないけれど、秋田のほうがいいふりこきの度合いはずっと強い。

弘前に引っ越した当初、驚いたことが、高校生とか大学生といった若者でも、一人称として津軽弁の「わ」を多用し、英文さえも津軽弁のようなイントネーションで読んでいたこと。つまり、地元の方言へのコンプレックスが薄く、堂々と使っているように感じた。

また、高校生や大学教授でも、雪が積もれば長靴をはいて、街中や学内を歩く人がちらほらいたのにも驚いた。

秋田だったら、家族【10日補足・あるいは気心が知れた知人】以外には意識して方言を使わない人が多い(でも端々で方言が出てしまうし、どんなにがんばっても全体的に共通語とはちょっと違うけど)し、真冬でもコートを着ない男子高校生なんてのもいる。

秋田のほうがずっといいふりこきじゃないだろうか。

古い町名をさっさと住居表示によりなくしてしまった秋田(これは全国的に多いけど)に対し、番組でも取り上げたように古い町名を使い続ける弘前。

残すべき意義がありそうな古い建物でもためらいなくぶっ壊してしまう秋田に対し、古い建物を大切に保存する弘前。

これらも秋田はいいふりこき、津軽はじょっぱりという気質を示しているのではないだろうか。

【10日補足】どちらが良い/悪いと決めつけるつもりはありません。番組内で、津軽とえふりこぎが結び付けられていたことについて、違和感を禁じ得なかったということです。

【13日追記】放送当日は弘前市土手町で「弘前バル街」が開催されており、そこでパブリックビューイングが行われた。

ネット上では、他の回のような地形についての掘り下げが足りなく、表面的な内容に終始したといった感想があった。なんとなく同意できる。弘前はもっともっと興味深いものが多い街なのに、それを紹介しきれていなかった。他の土地では2週連続で同じ街が取り上げられることも多いのに、弘前は1回で終わってしまったのも原因かもしれない。

【16日追記】番組の最後では「お礼肥(おれいごえ)」として、花が散った桜の根本に肥料を施す作業を、実際に体験しながら紹介していた。番組の取り上げ方では、「お礼肥」という名前や作業自体が弘前独特のものだと誤解してしまった人がいたかもしれない。実際には、園芸・ガーデニングの世界ではよく行われており、名前も知られている。(以上追記)

今週は、BSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」で青森が放送される。

2015年春から東京以外も取り上げるようになって78回目。

「サムライがつくった 弘前の宝とは!?」として、弘前城天守、石垣工事、禅林街、町に残る古い町名と坂道、リンゴ剪定鋏の鍛冶、リンゴの剪定技術とその桜への応用、といった流れ。

お城とさくらとりんごの街として、ひと通りは押さえていた感じかな。

以下のことを、今回新たに知った。

禅林街が出城としての機能も持っていたこと。

秋田市の寺町も、城を防衛する役目があったそうだけど、なるほど、禅林街はがけの上にあって地形的にも有利だ。

古い地図に記されていた、緩い坂の場所が分からなかった。道の奥にイトーヨーカドーが見えたので、鍛冶町のどこかかなと思ったが、ちょっと違いそう。

公式ホームページで場所が紹介されており、弘前郵便局の向かいというか、北大通りの裏だそうだ。あの一帯はほとんど通ったことがない。

弘前市内には、寒沢スキー場とかもっとダイナミックな坂が多い。

坂好きのタモリさんなら、そちらのほうが喜びそうな気もするけれど、それは坂の素人の考えでしょうか…

明治時代にリンゴ栽培を普及させ、弘前城址に最初に桜を植えた(関連記事)、元津軽藩士・菊池楯衛(きくちたてえ)が紹介されていた。その写真は初めて見たかもしれない。

その孫の卓郎先生が、奇しくも弘前大学農学部(当時)でリンゴの研究をされていたことには、触れていなかった。

いちばん意外だったのは、冒頭。

説明役の弘前市立博物館の人が、津軽の気質として挙げた3つのうちの1つ。

3つとは、えふりこぎ(いいかっこしい)、もつけ(お調子者)、じょっぱり(頑固)。※いずれも番組の字幕の表記。

じょっぱりはよく知られている。もつけもそれなりに(津軽全体の気質とはちょっと違うような…)。

でも、えふりこぎが津軽の気質だとは初めて知った。そもそも津軽弁の語彙にあることも初めて知った。

番組では、弘前城の天守が裏表で見かけが違う(表側だけ立派)のは、えふりこぎによるものだとしていた。

個人的には、えふりこぎ(いいふりこき)と言えば秋田でしょ。

津軽でもいいふりこきなのかもしれないけれど、秋田のほうがいいふりこきの度合いはずっと強い。

弘前に引っ越した当初、驚いたことが、高校生とか大学生といった若者でも、一人称として津軽弁の「わ」を多用し、英文さえも津軽弁のようなイントネーションで読んでいたこと。つまり、地元の方言へのコンプレックスが薄く、堂々と使っているように感じた。

また、高校生や大学教授でも、雪が積もれば長靴をはいて、街中や学内を歩く人がちらほらいたのにも驚いた。

秋田だったら、家族【10日補足・あるいは気心が知れた知人】以外には意識して方言を使わない人が多い(でも端々で方言が出てしまうし、どんなにがんばっても全体的に共通語とはちょっと違うけど)し、真冬でもコートを着ない男子高校生なんてのもいる。

秋田のほうがずっといいふりこきじゃないだろうか。

古い町名をさっさと住居表示によりなくしてしまった秋田(これは全国的に多いけど)に対し、番組でも取り上げたように古い町名を使い続ける弘前。

残すべき意義がありそうな古い建物でもためらいなくぶっ壊してしまう秋田に対し、古い建物を大切に保存する弘前。

これらも秋田はいいふりこき、津軽はじょっぱりという気質を示しているのではないだろうか。

【10日補足】どちらが良い/悪いと決めつけるつもりはありません。番組内で、津軽とえふりこぎが結び付けられていたことについて、違和感を禁じ得なかったということです。

【13日追記】放送当日は弘前市土手町で「弘前バル街」が開催されており、そこでパブリックビューイングが行われた。

ネット上では、他の回のような地形についての掘り下げが足りなく、表面的な内容に終始したといった感想があった。なんとなく同意できる。弘前はもっともっと興味深いものが多い街なのに、それを紹介しきれていなかった。他の土地では2週連続で同じ街が取り上げられることも多いのに、弘前は1回で終わってしまったのも原因かもしれない。

【16日追記】番組の最後では「お礼肥(おれいごえ)」として、花が散った桜の根本に肥料を施す作業を、実際に体験しながら紹介していた。番組の取り上げ方では、「お礼肥」という名前や作業自体が弘前独特のものだと誤解してしまった人がいたかもしれない。実際には、園芸・ガーデニングの世界ではよく行われており、名前も知られている。(以上追記)

今週は、BSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」で青森が放送される。

2001年10月

2001年10月 2005年7月。門が現在と同じになり、路面もブロック敷きに

2005年7月。門が現在と同じになり、路面もブロック敷きに 2005年7月。現在とほぼ同じ光景のはず

2005年7月。現在とほぼ同じ光景のはず 2003年2月。上の写真とほぼ同じアングル

2003年2月。上の写真とほぼ同じアングル 2004年8月

2004年8月 正面から。上の階の壁面も未改修

正面から。上の階の壁面も未改修 WV-BW1取扱説明書より

WV-BW1取扱説明書より 2004年夏。正面玄関からのぞくと、内部はきれいになくなって大がかりな工事

2004年夏。正面玄関からのぞくと、内部はきれいになくなって大がかりな工事 今までの写真の逆側から

今までの写真の逆側から 各校舎。中央右奥にイトーヨーカドーがかすかに

各校舎。中央右奥にイトーヨーカドーがかすかに 緑色のドーム屋根?!

緑色のドーム屋根?! 赤いカマボコ屋根の第一体育館。右は教育学部

赤いカマボコ屋根の第一体育館。右は教育学部 (再掲)西側・中央口。ホテルルートイン弘前駅前から撮影

(再掲)西側・中央口。ホテルルートイン弘前駅前から撮影 (再掲)現在の弘前駅中央口。ホテル東横インは2007年オープン

(再掲)現在の弘前駅中央口。ホテル東横インは2007年オープン 2002年4月

2002年4月 2002年10月。東奥日報のねぷたは色あせ気味?

2002年10月。東奥日報のねぷたは色あせ気味? コンコース。2003年7月(以下同)

コンコース。2003年7月(以下同) この写真だけ2003年8月

この写真だけ2003年8月 JR改札口周辺。右が入場口

JR改札口周辺。右が入場口 「あけぼの」が懐かしい

「あけぼの」が懐かしい

3代目駅舎が解体されていた。これは南端?

3代目駅舎が解体されていた。これは南端? 仮駅舎

仮駅舎 仮駅舎改札口周辺。発車標は旧駅舎のものを移設したようだ

仮駅舎改札口周辺。発車標は旧駅舎のものを移設したようだ 1番線。線路寄りの一部を除いて屋根がなくなった。

1番線。線路寄りの一部を除いて屋根がなくなった。 掲示を抜粋。左が南・秋田方向。ピンク色が仮駅舎で、内部の配置が分かる

掲示を抜粋。左が南・秋田方向。ピンク色が仮駅舎で、内部の配置が分かる 日野ブルーリボン「青森22 か11-86」2002年4月撮影

日野ブルーリボン「青森22 か11-86」2002年4月撮影 いすゞ+富士重工5Eボディ「青森22 か12-54」2003年7月撮影

いすゞ+富士重工5Eボディ「青森22 か12-54」2003年7月撮影 三菱「青森22 か874」2002年10月撮影

三菱「青森22 か874」2002年10月撮影 「市立病院前」バス停。2002年4月撮影

「市立病院前」バス停。2002年4月撮影 (再掲)「千畳敷」。「西弘前駅前」もこのタイプ

(再掲)「千畳敷」。「西弘前駅前」もこのタイプ (再掲)

(再掲) 下は例の看板だけど、一部隠れている

下は例の看板だけど、一部隠れている

奥が弘高下・中央弘前方向、左が坂道

奥が弘高下・中央弘前方向、左が坂道 ビニール袋をかけて、結束バンドで縛っている

ビニール袋をかけて、結束バンドで縛っている 弘前大学正門の左側

弘前大学正門の左側 (再掲)

(再掲) 改修後の事務局庁舎

改修後の事務局庁舎 出っ張り部分。照明もある

出っ張り部分。照明もある (再掲)保戸野小学校。文字盤の仕様は弘大のと同じっぽいので、同じメーカーかも?

(再掲)保戸野小学校。文字盤の仕様は弘大のと同じっぽいので、同じメーカーかも?

(いずれも再掲)当時はこういう緑がかったガラス張りの建物が流行っていた

(いずれも再掲)当時はこういう緑がかったガラス張りの建物が流行っていた 駅南側の踏切越しに。信号の奥左が銀行跡

駅南側の踏切越しに。信号の奥左が銀行跡 「平成8年11月」

「平成8年11月」 (再掲)

(再掲) あれ!?

あれ!? 銘板

銘板

向かい側の空き地にあった

向かい側の空き地にあった ホテル6階から。手前左がさくら亭跡

ホテル6階から。手前左がさくら亭跡 西端

西端 「ふらいんぐうぃっち」「ようこそ、魔女の街「弘前」へ」

「ふらいんぐうぃっち」「ようこそ、魔女の街「弘前」へ」 作品はよく知らないけど、せっかくなのでご紹介

作品はよく知らないけど、せっかくなのでご紹介 狼森(おいのもり)行き

狼森(おいのもり)行き テールランプは高い位置に小さな「バス協テール」

テールランプは高い位置に小さな「バス協テール」 小さな「MMC」。秋田市営バスにはなかった

小さな「MMC」。秋田市営バスにはなかった (再掲)上り側

(再掲)上り側 (再掲)こんなの

(再掲)こんなの なんかくっついてる

なんかくっついてる 土手町循環100円バス

土手町循環100円バス (再掲)既存のレインボー2【28日追記】この車はワンステップ。上のエルガミオとは側窓の高さが違うが、これは床の高さ=ステップの数が違うから。詳細は後述

(再掲)既存のレインボー2【28日追記】この車はワンステップ。上のエルガミオとは側窓の高さが違うが、これは床の高さ=ステップの数が違うから。詳細は後述 ちょっと分かりにくいかな

ちょっと分かりにくいかな 後ろにドアがある!!

後ろにドアがある!! これも土手町循環

これも土手町循環 後ドアに「弘南バス」と表記

後ドアに「弘南バス」と表記 (再掲)

(再掲) 市役所向かい追手門。堀は凍結

市役所向かい追手門。堀は凍結 後方に天守

後方に天守 (再掲)本来の光景

(再掲)本来の光景 堀越しに天守台。右奥に天守の頭が見える。堀は工事用に埋められ、残った一部は凍結

堀越しに天守台。右奥に天守の頭が見える。堀は工事用に埋められ、残った一部は凍結 黄色いビニールテープ

黄色いビニールテープ 油性ペンで「カタカナ-数字」

油性ペンで「カタカナ-数字」 主が留守の天守台

主が留守の天守台 後方には頭に雲をかぶった岩木山

後方には頭に雲をかぶった岩木山 蓮池越しに岩木山

蓮池越しに岩木山 NHK青森放送局サイトより

NHK青森放送局サイトより

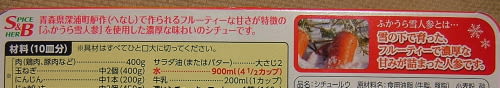

調理例

調理例

元日の"寒沢スキー場”。背後が弘南鉄道の踏切

元日の"寒沢スキー場”。背後が弘南鉄道の踏切 大みそかのみどりの窓口前自由通路。左隣奥が改札口

大みそかのみどりの窓口前自由通路。左隣奥が改札口 みどりの窓口前

みどりの窓口前 「その話、ちょっと待って!」

「その話、ちょっと待って!」 そのタイトル

そのタイトル キャラクターからごあいさつ(

キャラクターからごあいさつ( 「今年も青森テレビの番組をよろしくお願いします!」背景左の「わっち」は番組名

「今年も青森テレビの番組をよろしくお願いします!」背景左の「わっち」は番組名 新型レインボー!

新型レインボー!

(再掲)前モデルの日野レインボー2

(再掲)前モデルの日野レインボー2 従来の弘南バスとほぼ同じかな

従来の弘南バスとほぼ同じかな 後部

後部 (再掲)古いけどこれまでの一般的なバスの座席

(再掲)古いけどこれまでの一般的なバスの座席 あおもりの味 ねぶた漬(R) 8%税込み138円

あおもりの味 ねぶた漬(R) 8%税込み138円 ちゃんと数の子も入ってる

ちゃんと数の子も入ってる