随筆「人間革命」光あれ〉池田大作 賢者を育む創価教育2022年11月28日

金色のイチョウの葉が喜びに揺れるよう(池田先生撮影。今月、都内で)

命には、命を生み、養い、成就させ、勝ち栄えさせゆく「生養成栄」という本然の“教育力”がある。

御本仏・日蓮大聖人は、森羅万象に脈打つ、この慈悲の力用へ、深く温かな眼差しを注いでおられた。

「総勘文抄」には、「秋になって月光の縁にあえば、草木は皆ことごとく実が熟して、一切の有情を養育し、その寿命を延ばして長く養い、ついに成仏の徳用を顕す」(新729・全574、通解)と仰せである。

「無心の草木」ですら、そうである。いわんや人間は「善知識の縁」を大切にして自他共に仏性を顕していこうではないかと、呼び掛けておられるのだ。

金色のイチョウ

晩秋を迎え、東京・信濃町の総本部から程近い外苑のイチョウも美しく色づき、金色に輝いている。

私も、折々にそんな黄金の景色をカメラに収め、ゆかりの友に贈ってきた。

イチョウは、日本から帰国したドイツ人の医師・ケンペルが紹介して、欧州に知れ渡った。生命の讃歌の詩人・ゲーテも、イチョウを庭に植えて詠っている。

「東洋からはるばると わたしの庭にうつされたこのいちょうの葉は 賢い者のこころをよろこばせる ふかい意味をもっているようです」

春に生き生きと芽吹き、夏には鮮やかな緑の葉が茂り、秋は目映い金色に光って実りをもたらし、次世代へ命をつなぐ。そして冬の深まりとともに、葉は自らの滋養を枝に留めつつ舞い散り、巡り来る春に蘇生の新芽が再び輝き出すのだ。

“永遠の生命”を求めてやまなかったゲーテにとって、その春夏秋冬のドラマは賢者の心を照らす光彩となったに違いない。

真の賢者とは、誰か――。それは、大宇宙を貫く普遍の「生命の法則」を真摯に追求する人であろう。

生命の真理を説き明かした妙法を信受して、行学の実践に励む人は誰もが「世界第一の賢者」となる。

今回、「教学部任用試験(仏法入門)」に挑戦された皆様は、この誇りに胸を張っていただきたい。

任用試験でも学んだ御聖訓に、「夏と秋と、冬と春とのさかい(境)には、必ず相違することあり。凡夫の仏になる、またかくのごとし。必ず三障四魔と申す障りい(出)できたれば、賢者はよろこび愚者は退く、これなり」(新1488・全1091)と仰せである。

我らは試練の時こそ人間革命の好機と、旧友とも新たな友とも朗らかに語らいながら、“賢者の並木道”を喜び勇んで闊歩するのだ。

若き生命よ幸福に

学会は、一九三〇年(昭和五年)の十一月十八日、「創価教育学会」として産声を上げた。何より教育から出発したことは、我らの永遠の誉れといってよい。

「全ての子どもたちが幸福な人生を歩めるように」――この牧口常三郎先生と戸田城聖先生の願いと信念が、「創価教育学」に凝縮されている。世界恐慌に揺れ動く渦中に、最も苦しむ子どもたちに光を当て、その幸福こそを一切の原点、最第一とされたのだ。

激動の時代ゆえに、常に新鮮な知識を身に付ける努力は当然として、どんな困難にも怯まず乗り越えていく生命力と知恵を培うことが、ますます大切な幸福の要件となろう。ここに、創価教育の主眼もある。

「現代人の大きな錯覚のひとつは、知識と知恵を混同していることだ」とは、戸田先生の卓見であった。

知識や情報を「何のため」に、「誰のため」に使うのか。いかに生かして価値を創造していくのか。

現代にあって、両先生の悲願を継承する創価の人材群の貢献は、教育はもとより地域社会で、ケアや福祉活動等々、いやまして多角的な広がりを見せている。

苦しんでいる人、虐げられている人、社会に居場所を見出せない人へ手を差し伸べ、励まし守っていく。自分だけではなく、他者の幸せ、すなわち自他共の幸福に尽くしていく――こうした「共生の社会」「平和の地球」を築きゆく知恵を磨き上げている人こそが、「真の幸福博士」なのだ。

アメリカの教育哲学者デューイも、「知識偏重の教育」ではなく、「知恵の開発」を重視した。

その上で彼は、「宗教的なもの」の重要性を訴えた。それは、人をよき目的に向かわせ、理想と現実を結ぶ働きともいえる。時には、「行動を導き、感情に熱を与え、知性に光を加え」、さらに知識等を求める万般の営みに具わる価値を開花させ、創造するのだ。

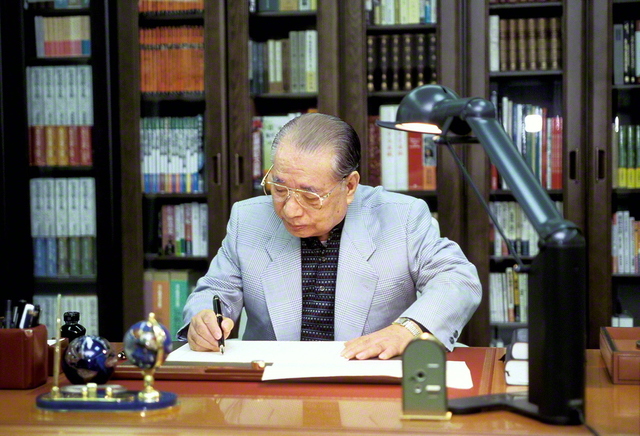

この点を、私もハーバード大学での二回目の講演の折に言及した。

よき宗教も、よき教育も、人間を「より強く、より善く、より賢く」するためにある。だからこそ、「宗教のための人間」ではなくして「人間のための宗教」を、そして「社会のための教育」ではなくして「教育のための社会」を、私たちは志向していくのである。

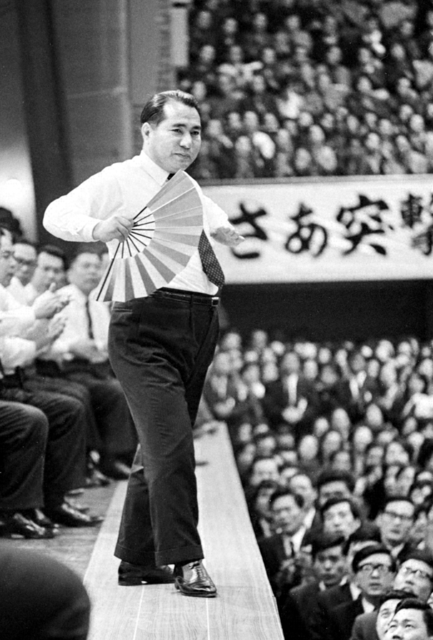

「英知をみがくは 何のため」――創価学園の卒業式で、愛する生徒たちと校歌を共に(2004年3月)

従藍而青と光る

私は、創価学園の創立記念日を、一九六七年(昭和四十二年)十一月十八日と定めた。以来五十五年となる。

それは、私が欧州統合の父・クーデンホーフ=カレルギー伯爵と対談し、世界の良識との対話を本格的に始めた秋であった。この三年後、わが学園で、伯爵が記念講演をしてくださったことも懐かしい。

本年が開校五十年目となる関西創価学園の誕生も、私がイギリスの大歴史学者トインビー博士と、二十一世紀を展望する対談を進めていた時である。

“道は私が開く。諸君は思う存分、学べ! 徹底して学べ! そして世界の未来を、地球の平和を頼む!”――対話を重ねる私の胸には、創価の平和・文化・教育の後事を託す学園生たちの顔が浮かんでいた。

創価の学舎は今、日本の東西創価学園、札幌の幼稚園、創価大学・創価女子短期大学、そしてアメリカ創価大学と、世界に広がった。香港、シンガポール、マレーシア、韓国に幼稚園、ブラジルには創価学園が光る。

また“姉妹校”のインドの創価池田女子大学も多彩な人材を送り出されている。

いよいよ明年には、マレーシアに中高一貫の創価インターナショナルスクールも開校される予定だ。

「世界中の子どもたちの幸福」を願われた牧口先生と戸田先生の喜びは、いかばかりであろうか。

牧口先生は、「従藍而青」の前進を、創価教育の特色とされていた。

その意味で、『創価教育学体系』が発刊された十一月十八日を、創価学園が「英知の日」と定め、学園生が「藍より青く」成長の節を刻んでいることが頼もしい。今年も記念の行事が、東西の学園、札幌の幼稚園で朗らかに開催された。

“英知を磨くは何のため”と常に問い続け、挑戦し続ける負けじ魂ありてこそ、創価教育の真価は、未来永劫に輝きを増すのだ。

日常生活の中で

この創価教育の精神を、使命の現場で体現しているのが、教育本部の先生方だ。今秋、各地で伝統の実践報告大会が行われた。岡山での全国大会では、子どもの幸福に尽くす教育実践に、来賓の方々から賞讃の声が寄せられ、感謝に堪えない。

先生方は地域でも、「家庭教育懇談会」を行い、未来部担当者の方々と一緒に、子育て世代に安心と共感を広げて、子と親が共に育つ“共育の知恵”を分かち合われている。地域と社会の“教育力”向上に貢献する、地道にして偉大な取り組みと、労い讃えたい。

先月、創価大学で行われた第一回「世界市民教育シンポジウム」で、デューイ研究の大家ジム・ガリソン博士は語られた。

「世界市民の育成は、日常生活の中で行われるべきです。私たちは、家庭や地域社会で善良な市民であることを学ぶことによって、善良な世界市民としての習慣を身に付けることができるのです」

“よき市民たらん”との信念を胸に、日々の生活の中で地域へ社会へ飛び込んでいく創価の連帯にこそ、時代が求める「世界市民教育」の力が横溢している。その確信と自負を忘れまい。

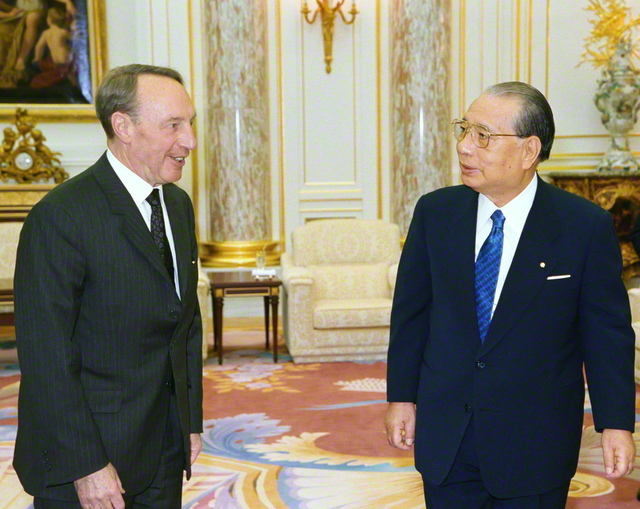

伝統ある米デューイ協会のガリソン会長から、池田先生に「終身名誉会員証」が(2008年8月、長野研修道場で)

普賢菩薩の実践

来月には、若き世界市民たる男女学生部が全国大会を開催する。私も大成功を祈り見守っている。

法華経の最終章で、釈尊が普賢菩薩に語った最後の一言は、「当起遠迎、当如敬仏(当に起って遠く迎うべきこと、当に仏を敬うが如くすべし)」であった。

大聖人は「御義口伝」で、この経文を「最上第一の相伝」と明言された(新1086・全781)。法華経の生命尊厳・人間尊敬の精神を体し、民衆を侮蔑し軽賤する増上慢とは対峙し、妙法の実践者を厳護する――真に“普く賢い”英知の発露が、ここにあろう。

大聖人は佐渡流罪の大難の中、悠然と仰せられた。

「生涯、本より思い切り了わんぬ。今に翻反ること無く、その上また遺恨無し。諸の悪人はまた善知識なり」(新1292・全962)

この御聖訓通り、我らは邪宗門の忘恩非道をも世界宗教の飛翔の力に転じ、太陽の民衆仏法の大光を、地球民族へ贈り続けてきた。

この「魂の独立」の気概を、若き創価の普賢菩薩は、尊き父母たちから厳然と受け継いでいくのだ。

三代の師弟の夢

全ての生命に具わる「幸福の価値を創造する力」を引き出し、成就させること――この大理想を実現するために、創価教育はある。

創価三代の師弟を貫く夢を、「わが夢」「わが誓い」として共に進む全ての不二の同志へ深謝は尽きない。

教育こそ、人間を幸福にする知恵の源泉である。

教育こそ、社会を繁栄させる創造の広場である。

教育こそ、世界を平和に結ぶ共生の大海原である。

ゆえに、偉大なる創価の教育力を限りなく! そう先師・恩師に誓いを捧げる「創立の月」である。

(随時、掲載いたします)

<引用・参考文献>ゲーテの詩は『世界の詩集1 ゲーテ詩集』所収「銀杏の葉」手塚富雄訳(角川書店)。デューイについては魚津郁夫編『世界の思想家20 デューイ』(平凡社)。