読書案内「雪沼とその周辺」 堀江敏行著

時代に取り残された「雪沼」(架空の地域)で、

ひっそりと生きている人たちの生活を綴る連作短編集。

新潮文庫 平成19(2007)年8月 一刷 同年同月二刷

新潮文庫 平成19(2007)年8月 一刷 同年同月二刷

「雪沼」というネーミングに魅かれて購入した本の一冊。

購入する本は、

① 特定の作家の本

② 題名に魅かれる(例えば、題名に「雪」とか『月』、『氷』『炎』などの文字が織り込んであるもの)

③ 本の装丁・表紙に魅かれるもの

④ 本の広告を読んで。

①以外は外れの確率が高いが、①~④の基準で選び、良い本にあたったときは嬉しい。

「雪沼……」はどうか。

②の「雪沼…」という題名に魅かれた。

東北か山陰の山間の地名・地区名かと思っていたが、架空の地名だった。

私にとっては新しい作家の発見になった。

雪の中に埋もれ、ひっそりと息づいている北の寂れた架空の町で、やっぱりひっそりと生きている人。

雪沼とその周辺に住む人の日常が淡々と描かれている。

ストーリーがあるわけでもなく、ヒーローやヒロインも登場しない。

しかし、練に練られた文章は生半可な短編ではないことを思わせる。

たとえば、「スタンス・ドット」の文章は次のように展開される。

舞台は今日で廃業するボーリング場の閉店が迫った夜。客は一人も来ない。

壁際の照明を落とすと、古びた自動販売機の冷却モーターの音が大きく聞こえる。

……それにしても、ビールやジュースを冷やすために熱が必要だなんて滅茶苦茶な理屈

だ。冷やせば冷やすほど放熱し、部屋が暑くなる。それを冷やすためにエアコンを入れ

ると今度は室外機が熱風を外に吹き出す。暑さは場所を移すだけで消えはしないのだ。

このまま仕事を続けていたら、俺の人生も何かを冷やすために余計な熱を出すだけで終

わりかねないぞ……(冒頭から引用)

といった情景描写が、営業最後の日の照明を落としたボーリング場を舞台にして続く。

冒頭の一文を引用したが、これから展開される長編小説の序幕のようだ。

著者の言いたかったことは「このまま仕事を続けていたら、俺の人生も冷やすために余計な熱を出す

だけで終わりかねないぞ……と長年想い続けていた自分の人生に対する

忸怩(じくじ)たる思いであったことが分かる。

五レーンしかない小さなボーリング場。それでも、

1970年代初頭のボーリングの人気が高かった時を思い出し、「あれは確かに異常だった」と思い、

こんなブームがいつまで続くはずはないと予想していたことを、

最後の営業日に思い出したりもしていた。

閉鎖することになった最後の夜の閉店時間30分前に訪れた、

文字通り最後の客となった若い行きずりの男女と、

妻を失った若くはない経営者との短い振れ合いを描く。

たったそれだけの短編なのだが、なぜか記憶に残り、

再読したくなるような雰囲気を持っている。

ボーリングのことについても、かなり詳しい描写が続く。

たとえば、ピンの倒し方、スペアを取る時の注意、マイボールと既製品の相違等

その描写力には脱帽。

特にタイトルにもなっている「スタンス・ドット」について。

スタンス・ドットとはファールラインに沿って埋め込まれた立ち位置のこと。

投げやすいようにと床に埋め込んだ小さな三角の目印のこと。

スペアを狙う際には、残留ピンの形にしたがって立ち位置を変え、球の進入角度を調整してそのつど

足の置き方をずらすこと。フォームさえ安定していればすべてはアプローチで決まる。

だが、この基本をプロボーラーを目指した、ハイオクさんは守らなかった。

どんなに難しい位置にボールが残ろうと、彼は自分の立ち位置を変えなかった。

残留ピンの位置によっては、スタンスの位置を変えなければスペアを取ることは不可能である。

でも、ハイオクさんは立ち位置を変えなかった。ここ一番というときに勝利できなかったのは

そのせいではなかったかと思う。

たった一つ、ハイオクさんの投げた球は、ピンをはじく瞬間に、

何とも表現できないような音を醸し出すということだ。

レーンの奥からせり出してくる音が拡散しないで、大きな空気のかたまりになってこちら側に

匍匐(ほふく)してくる。ほんわりして、甘くて、攻撃的な匂いがまったくない、胎児の耳に響い

ている母親の心音のような音。

誰にも出すことのできないこの音ゆえに、ハイオクさんはプロになれなかったのではないかと

読者の私は推測するが、「立ち位置を変えない」という意地は、

そのまま彼の人生に対するかたくなな意地、

言い換えれば「スタンス・ドット」ではないのかと思いをはせる。

競争社会の中で生きていくむずかしさ、

「立ち位置」を変えずに自分の思うように生きていくためには、

ときにたくさんの犠牲を払わなければならない状況が訪れてくる。

それでも生きるためのスタンスを変えない。

生きることに不器用な人たちの生きる姿を、卓越した文章で淡々と描いている短編集。

登場人物の多くが老いのきざしを漂わせているが、彼らの背負う人生の過去は、決して

暗くはなく、背中に哀愁を感じるような魅力を持っている。

抱えてきた過去から逃げずに、

明日に向けて一歩を踏み出す静かな意志を感じさせられる登場人物だ。

センテンスの短い読みやすく、かゆいところに手が届くようなサービス旺盛な文章に慣れてしまった

読者にとっては、読みずらい小説かもしれない。

描かれている物語は、どの物語も何の前触れもなく、

緞帳を吊るワイヤーが突然に切れるように終わってしまう。

読者は一瞬取り残されてしまうが、最後数行に込められた著者の思いをくみ取り、

自分流に解釈するのも小説の楽しみである。

「スタンス・ドット」:閉店最終日の閉店時間30分前に訪れた若いカップルとの交流を淡々と描く。

「イラクサの庭」:雪沼の片田舎でフランス料理を人に教え、孤独のうちに生を閉じた老女の心の秘密

を描く。臨終の間際に聴き取れぬ言葉を残して彼女は死んだ。

彼女は何を言いたかったのだろう……

「河岸段丘」:なけなしの金で河岸段丘にある安い土地を手に入れ、小さな製缶工場を営む田辺。

つい十年前まで自分でできた作業も今は覚束なくなっている。重い製缶機が傾いてき

たのは機械が老朽化したためか、それとも土地の地盤沈下のせいなのか田辺は悩む。

「送り火」:私の好きな物語だ。大雨の日に川を見に行って流され、亡くなった

一人息子を偲びながら庭でランプをともす老夫婦。切ない情感が漂う。

他に、「レンガを積む」 「ピラニア」「緩斜面」があり、いずれも過去に挫折をし、

その重荷を背負いながら、生きる姿勢を崩さない人々の静かな生活を

「雪沼とその周辺」という架空の土地に生きる人々を描いている。

富や名声や誇りという身に纏(まと)ってしまうと、

これらに付随する世間的なしがらみがまとわりつき、

この小説に登場する人びとにとっては、おそらく息苦しい場所になってしまう。

「雪沼」は、一風変わった人々を温かく包んでくれる楽園なのかもしれない。

川端康成文学賞 谷崎潤一郎賞 木山捷平賞を受賞

(読書案内№161) (2020.12.17記)

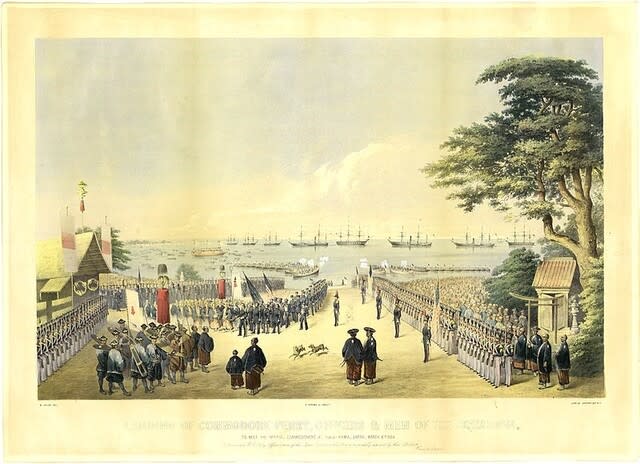

ペリー

ペリー (嘉永7年(1854年)横浜への黒船来航)

(嘉永7年(1854年)横浜への黒船来航)

(2016年頃の様子)

(2016年頃の様子)

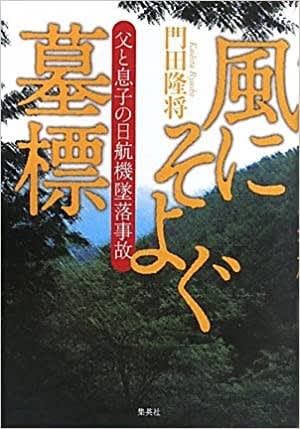

35年前の8月12日午後6時56分、羽田発伊丹行きの日本空港123便(ボーイング747ジャンボジェット機)が、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落した。

35年前の8月12日午後6時56分、羽田発伊丹行きの日本空港123便(ボーイング747ジャンボジェット機)が、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落した。