里山を歩く ② 落ち武者の声が聞こえる

晩秋の風が枯葉といっしょに里山の雑木林の中に消えていき、

初冬の寒さが里山に降ってきて、

北のブロ友からは初雪の写真のニュースがめっきり多くなりました。

冬を迎える田圃のあぜ道を抜けて、山間の緩い坂道を上っていくと

古い空気に包まれた古刹の甍に秋の名残りが枯葉にまじって漂っていました。

この境内で数百年の風雪に耐えて生きてきた天然記念ぶっのクスノキを仰ぎ見、

薄暗い本堂に鎮座する慈母観音に手を合わせ、

弘法大師の像に別れを告げ、法螺貝の野太い声に送られて、

林の中の城址に続く道を登っていく。

今となっては城の痕跡の気配も感じられないけれど、

私は、戦いに敗れ落ちていく雑兵や地方武士の叫びを、

林を縫って走る細い道に聞いた気がした。

すっかり葉を落として裸木になった林を抜け、

谷に掛る吊り橋を渡り、小さな湿地帯を抜けて

ほうの木の落ち葉をカサコソと踏みながら

焼き物の里へと続く道に心地よい疲労を感じながら

朝降りた駅への道をゆっくり歩いた。

歩数計が21,281歩を示し、

時計の針は13時10分を少し過ぎるところを指したころ、

駅の時計台が見えてきた。

(こころもよう…№132) (2022.12.12記)

里山を歩く

晩秋のある日、8時少し過ぎ小さな駅に着いた。

乗車客が一日100人ぐらいしかいない田舎駅。

この街の人口はおよそ2万人。

山間の小さな町は人口25000人をピークに少しづつ減少しているが

里山に開けた町が明るく活気のある町として息づいているのは、

焼き物の産地として観光客を呼び寄せる人気があるからだろう。

改札口を抜け、まずは、駅前のモニュメント、時計台をパチリ。

小さな駅舎を背中にして家並みを通り抜け、路地を抜け、林を迂回し、

田圃を縫うようにして進んで行く。

この道程が私は好きだ。

枯葉の匂いがするような風が頬を撫でて通りすぎていく。

静かなひと時に身をゆだねるのも良いが、

同じくらいに、

人の匂いや、生活の匂いがかすかに漂う、

初めての街並みや路地を歩いていくのもいい。

時々放し飼いの犬にであったり、道路を逃げるようにして横切り

民家の塀の隙間にスルリと侵入していく猫などを眺め、

かすかに聞こえてくる赤ちゃんの泣き声に、

若く美しいお母さんのあやす姿など連想しながら歩いていくのも

たのしいひと時だ。

(つれづれに…№131) (2022.12.05記)

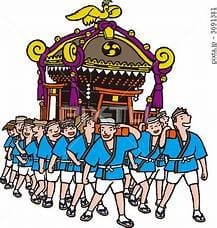

祭囃子が聞こえる 騒音 雑音 妙音

祭囃子が聞こえてくる。

午後5時から8時まで、7月末の祇園祭りのための練習が、

本番2週間前頃から各町内ごとに行なわれる。

夏休みに入ったばかりの子どもたちが会所に集まり、

大人たちに混じって、子どもたちも横笛、鉦、太鼓練習に励む。

多くの町内が、「お囃子」のメンバーが確保できず、

太鼓とカセットに吹き込んだテープを流して場を凌いでいる。

私の町内はお囃子も太鼓も本物で、毎年練習を重ねて、本番でお披露目をしている。

事件が起きた。

近所のお年寄りが、包丁を片手に練習場に来て、「うるせー」と威嚇してきた。

幸い、周りに居た若い衆のはからいで事なきを得た。

祭りは、郷土芸能の一つであり、五穀豊穣を願う「祇園祭り」は、町の大イベントである。

しかし、こういうものにさえ、「うるさい」とクレームをつける人がいる。

守り育てて来た地域文化は、そこで生き、

生活している人たちが長い時間をかけて育て、守って来た文化である。

寄付はしない、打ち合わせにも出てこない。

でも、自分の思い通りにならないと文句を言う。

離れて暮らしている孫たちが来れば、率先して孫たちを祭りに参加させ、

握り飯弁当を貰い、お土産の花火セットを貰っていく。

あなたは寄付もしないし、地域の打ち合わせにも出てこないから

弁当もお土産花火もありません、なんて野暮なことはことはいわない。

ある人にとっては、祭囃子の笛の音や鉦、太鼓の音がうるさく聞こえるらしい。

郷愁を呼び起こすような囃子も、雑音や騒音に聞こえてしまう。

地域社会の中で起こるクレームには、我がままにしか思えないことが沢山ある。

学校部活のテニスの練習の「かけ声」がうるさいから、かけ声を止めさせろ。

これで聞き入れられなければ、「教育委員会」に連絡すると脅しともとれる言動に、

学校側は、「沈黙の練習」を生徒に強いることになる。

長い歴史の中で育んできた部活にクレームをつける人、

それを了承してしまう弱腰学校運営。

道路のキワに植えてある桜の木の花びらが風に舞い、

民家の屋根に落ち問いが詰まるから桜の木の枝はらいをしろ。

街のはずれにある大きなしだれ柳は、地域のシンボルであり、

小さな村社があり、枝垂れ桜やサルスベリの木などがあり、

縁日には屋台が出る。

この地に新興住宅地ができ、新しい住人が増えた。

秋になれば落ち葉が落ち、新しい家の屋根に落ち場が落ち、雨どいを詰まらせる。

だから、木を切って欲しいと、自治会にクレームをつける。

保育園建設反対、施設建設反対。

総論賛成、しかし各論反対という意見が多い。

なんでこの地域に…と虫のいい自分勝手な意見が多いようだ。

朝日新聞7/20の記事にこんな話が紹介されている。

作家の宮本輝さんが軽井沢に別荘を買った。避暑地として有名なここには、

文化人の別荘が多く、静かな林の中に無点在する別荘があり、静かな書斎で

仕事ができると宮本氏は思っていたが、窓の外に広がる林は、野鳥の生息地

でもあり、野鳥が巣をつくり、子供が生まれると餌を求めて泣く泣き声が癇

に障り、気が散って小説が書けない。かんしゃくを起こした氏は家族に八つ

当たりする。

鳥のことで怒鳴り散らす息子に、氏の母は次のように言ったという。

「鳥が気になって書かれへんのやったら、小説家なんてやめてしまいなはれ」

と。

この随筆を紹介した記者は、コラムの最後を次のように結んでいる。

神経を逆なでするような音も、どう感じるかは聞く人の意思や気分によって

大きく変わる。

雑音と妙音の間を揺れ動く音に、人は常に試されているようにも思えてくる。

最後の一行は自分への戒めとして記憶にとどめておこう。

(つれづれに……心もよう№130) (2022.7.31記)

内戦の続くスーダンで起きた飢饉の中で、痩せ衰えてうずくまる子どもを撮影した写真。

その後ろではハゲワシが子どもの方を向いて映っており、

この子どもが死ぬのを虎視眈々と待っているように見える。

カーターが訪れた国連施設のある村では、

毎日20人前後の子どもが死んでいたと言われています。

カーターは国連の食糧配給センターの近くを歩いていて、

うずくまる子どもとハゲワシを見つけ、思わず構えてこの写真を撮った。

写真を掲載したニューヨーク・タイムズは次のようなキャプションをつけていた。

『先日アヨッドの食料配布センターへの道において撮影された、

飢餓により衰弱してうずくまった幼い少女。すぐ近くでハゲワシが待ち受けている』

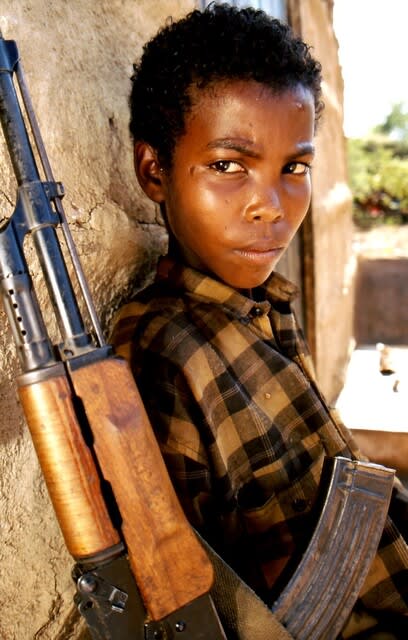

戦場カメラマンの苦悩と孤独 ⑤ 戦場へ駆り立てるものは

戦場カメラマン渡部陽一の場合

(写真1) (写真2) (どちらも渡部陽一オフィシャルサイトから引用)

(写真1)

少年の鋭い目が、レンズの向こう側でシャッターを切るカメラマンを見つめる。

右の眉にそって大きな傷跡が残る。建物に立てかけられた自動小銃が、少年が生きている環境が

容易ならざる危険にさらされていることを訴えている。AK-47と思われる能力に優れた銃だ。

頑丈でパーツ数が少なく故障の少ない銃として人気が高い自動小銃だ。

1分間に600発(発射速度)をはじき出す。

余談になるが戦場で使われ、比較対象される銃にM-16がある。

価格や耐久性に於いてはAK-47に劣るが発射速度や重量ではM-16が

勝っているようです。何よりも集弾率(命中率)がよいということです。

架空の話で申し訳ないがゴルゴ13はこのM-16をスナイパー用に改良し

てさらに命中率を高い銃に改造して使用している。

(M-16を使用する米軍兵士)

(M-16を使用する米軍兵士)

この少年を被写体に選んだとき(図1写真)、

渡部は大学1年のエピソードを思い出していたのかもしれない。

アフリカ中央部で生活するピグミー族に会って話をしたい。

好奇心旺盛で 思い立つとすぐ実行に移す渡部は単身アフリカに渡る。

1993年、渡部陽一、21歳。

当時のアフリカはツチ族とフン族の衝突が激しく多くの民間人が虐殺されるような紛争地帯。

ジャングルの中で少年ゲリラに襲われ、暴力と略奪に会い命の危機にさらされる。

日常の中にひそむ非日常の「殺し合い」が、行われ、殺戮、虐待へとエスカレートし、

泥沼化していく戦闘に加わる少年ゲリラの存在。

暴力を振るわれ、略奪をされ命の危険にさらされた。

運命的な出会いのこの状況を何とかみんなに伝えたい。

だが渡部は言葉で伝えることの難しさを知った。

ジャングルの中で少年ゲリラに遭遇した体験が、

やがて渡部を「戦場カメラマン」という危険な仕事に就かせたのでしょう。

「言葉で伝わらないのであれば、好きな写真を使って伝えることはできないか。

………一枚の写真の力で何が起こっているのかを伝えることができるのではないか」

(「ぼくは戦場カメラマン」より引用)

かって冒険家の植村直己は、「冒険とは生きて帰ること」という言葉を残したが、

渡部はこの言葉を引用し次のように述べている。

植村直己について:1970年に世界最高峰エベレストに日本人で初めて登頂した。

五大陸最高峰登頂者(世界初)。犬ぞり単独行で北極点到達(世界初)。1984年冬期のマッ

キンリーに単独登頂するも、下山途中消息を絶ち現在に至る。

「そう、戦場カメラマンも同じです。『戦場取材は生きて帰ること』が大事なのだと考えています」

(「ぼくは戦場カメラマン」より引用)

戦場で生きる子どもたちを被写体に選ぶ渡部陽一の目は優しい。

同じように戦場の兵士を被写体にするときも、

戦場の緊迫した空気の中で時々訪れる「静かな時間」をとらえ、

言葉で表現できないような安息の一瞬を切り取る写真が多い(写真2)。

その渡部がケビン・カーターと同じような、

「報道写真と命」の二者択一の状況に出逢ったときどうするのだろう。

(つづく)

(つれづれに……心もよう№128) (2020.03.1記)

戦場カメラマンの苦悩と孤独 ④ プロカメラマンとしての使命

内戦の続くスーダンで起きた飢饉の中で、痩せ衰えてうずくまる子どもを撮影した写真。

その後ろではハゲワシが子どもの方を向いて映っており、

この子どもが死ぬのを虎視眈々と待っているように見える。

カーターが訪れた国連施設のある村では、

毎日20人前後の子どもが死んでいたと言われています。

カーターは国連の食糧配給センターの近くを歩いていて、

うずくまる子どもとハゲワシを見つけ、思わず構えてこの写真を撮った。

写真を掲載したニューヨーク・タイムズは次のようなキャプションをつけていた。

『先日アヨッドの食料配布センターへの道において撮影された、

飢餓により衰弱してうずくまった幼い少女。すぐ近くでハゲワシが待ち受けている』

前回は、『ハゲワシと少女』(カーターはこの写真でピュリッツァー賞を受賞)の写真を見た人々の反応を中心に考えてみました。

更に、一歩進めて「あなたが戦場カメラマンだったらどのような行動を取るでしょう」と「職業倫理と命」ということについて考えてみました。

さて、今回は実際に戦場カメラマンとして活躍しているプロの戦場カメラマンに焦点を当ててみました。

戦場カメラマン渡部陽一の場合

(渡部陽一オフィシャルブログより)

(渡部陽一オフィシャルブログより)

これまでの主な取材地は、イラク戦争米軍従軍記者、ルワンダ内戦、コソボ紛争、チェチェン紛争、ソマリア内戦、アフガニスタン紛争、スーダン、パレスチナ紛争など、学生時代から世界の紛争地を専門に取材を続けている。

戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、

極限の状況に立たされる家族の絆を見据える。

戦場カメラマン渡部陽一が取材に入る紛争地で、

命の危険にさらされながら切り取った被写体は、

まぎれもなく渡部陽一が見て、感じた写真である。

私たちが見ているのは、

被写体に焼き付けられた彼の個性を見ていることになる。

彼の目を通して切り取った、「渡部陽一の戦場」なのだ。

被写体に向けて切るシャッターは、

誰が撮っても同じような写真しか撮れなければ、血の通った写真は撮れなくなってしまう。

写真は無機質で感動のない写真になってしまう。

被写体を見つめるカメラマン一人一人の個性が、被写体をとらえなければならない処に

戦場カメラマンとしての個性があるように思う。

流された血に、

破壊された建物に、

泣き叫ぶ子どもたちに、

重銃機関銃で藪にひそんで対岸を見つめる兵士に、

どのような物語があるのか、

写真のなかに表現できなければ

写真家の資格はない。

だから彼は、自身のプロフィールの最後に

「戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、

極限の状況に立たされる家族の絆を見据える」

と書いて、自分の立ち位置を表明したのでしょう。

悲劇の物語を、

そこで暮らす人々の生きた声を

家族の絆を

被写体の中に表現しようとする。

これが戦場カメラマン・渡部陽一が見た戦場である。(写真・オフィシャルブログから引用)。

硝煙の匂いも、血の匂いもしない、命の危険も感じられない。

あるのは、横たわる子どもを覆っている戦場に漂う、倦怠感だ。

だが、寝ている子供の脇には機関銃がなにげなく置かれている。

「これが子どもたちを被う日常なのだ」機関銃を画面に入れることによって、

命の危険が子どもたちを覆い、シャッターを切ったその後に敵方の銃撃が

子どもたちの命を奪う危険が潜んでいることを渡部陽一はレンズを通して切り取っている。

地面に投げ出された薄いシートは貧困の象徴であり、

画面右端に少しだけ見えるアルマイトのような容器は、

食事用のナベか、洗濯のタライなのか。

戦場と日常が同居している危険地帯であることを写真は表現している。

渡部陽一の 戦場カメラマンとしての立ち位置が、ぼんやりと理解できたので、

次は「命の危険にさらされる戦場に駆り立てるものは何か」という問題を見てみたい。

(つづく)

(つれづれに……心もよう№127) (2020.02.19記)

戦場カメラマンの苦悩と孤独

③ 『ハゲワシと少女』人々はどう反応したか

(『ハゲワシと少女』)

(『ハゲワシと少女』)

1993年 撮影場所は 内戦の続くスーダン。

1994年撮影者のケビン・カーターはピュリッツァー賞を受賞

受賞の1カ月後、カーター氏は故郷ヨハネスブルグ郊外の自宅近くの公園で自殺。

|

内戦の続くスーダンで起きた飢饉の中で、痩せ衰えてうずくまる子どもを撮影した写真。 |

ニューヨーク・タイムズの読者の反応は、「その後、少女はどうなったのか」という、

もっとも素朴な疑問であり、もっともミーハー的な興味だった。

カーター氏が戦場カメラマンとして、世界に伝えようとしたことは、

彼の願いに反して意外な方向に展開していった。。

内戦の続くスーダンで犠牲になっていくおさなごの姿に、

混乱と戦争の非情さを伝えようとしたはずの報道写真だったはずだ。

「なぜカメラマンは少女を助けなかったのか」

「少女を見殺しにしたカメラマンこそ本当のハゲワシだ」

「ピュリッツァー賞は取材の倫理を問わないのか」

写真そのものの非難ではなく、カーターに対する非難へとエスカレートし、

倫理問題にまで発展していった。

カーターの意図とは反対に、世論はまったく別な方向へ拡散したようだ。

評論家を含む専門家の意見も、大衆のものの見方を踏襲したものが多かった。

「写真を撮ることが大切なのか、目の前で起きていることが大切なのか、それが問われている写真だ」

報道関係者の代表は写真に批判的だ。

「ジャーナリストは倫理的に考えて取材しようとしている状況を変えることはできない」

コロンビア大学教授。

白鵬大学教授 的場哲郎は毎年、この写真を提示して講義しているが、

「あなたなら、このような場合、写真を撮りますか。それとも少女を助けますか」

という質問に学生は何と答えるのだろう。

少し時間を置いて、自分だったらどう答えるかと考えてみましょう。

命の極限状態に置かれた場合、

人命を最優先すべきなのか。

いや、やっぱりカーターのように

シャッターを切るべきなのだろうか。

私は、①で示したように、

使命感と倫理観が拮抗する状況下で

二者択一の選択はできない、という

思いが強く残ります。

潔い決断ができず、卑怯かもしれないが、

正直なところ、

迫りくる被写体の命が危機にさらされている

場面に臨場しなければ結論は出せないと思っている。

この問題は、どちらが正しくてどちらが正しくないか、

ということを念頭に置いて、的場氏の授業に参加した学生の意見を二、三取り上げてみます。

私にとって意外だったのは、職業使命感に共感する意見が多かったことでした。

「ジャーナリストは真実を伝える事こそが(ジャーナリストの)倫理であり……」

「わたしがもしこの写真を撮ったジャーナリストだとしたら、

ジャーナリストとして外部にスーダンの現状を発信することを優先するだろう」

「わたしならすぐにハゲワシを追い払っていただろう。

やはり、カーターさんは賞をもらにふさわしい人だ」と、職業使命感に共感する答えが多かった。

しかし、次のような考え方もあることを忘れてはならない。

「倫理的緊張を持つことこそが重要であり、

ジャーナリストは写真を撮るべきだという考えは理解できた。

しかし、私はどうしても心に何かもやもやしたものを感じずにはいられない」

以上のような反応に対して、プロの戦場カメラマンはどう考えているのか。

次回、的場哲郎教授の講義録を参照に紹介したいと思います。

(つれづれに……心もよう№126) (2020.02.13記)

戦場カメラマンの苦悩と孤独 ② 『ハゲワシと少女』写真の背景  (ハゲワシと少女)

(ハゲワシと少女)

1993年 撮影場所は 内戦の続くスーダン。

1994年撮影者のケビン・カーターはピュリッツァー賞を受賞

|

内戦の続くスーダンで起きた飢饉の中で、痩せ衰えてうずくまる子どもを撮影した写真。 |

この衝撃的な写真は世界に向けて発信され、

内戦が続き国家的困難の中で困窮する国民を連想させる。

飢饉が続き飢餓が続く状況で、犠牲になるのはいつも弱者である民衆、

なかでも抵抗力がなく大人の加護なしには生きられない子どもが、

猛禽のハゲワシに命を狙われている写真は人々の感情を煽り、

力尽きたように草原にうずくまる痩せた少女の姿に同情心をかきたてられた。

例えば、次のような写真では、

衝撃的ではあるけれどカーターの写真ほど話題にはならなかったでしょう。

写真には説明がないので類推するしかないが、目をそむけたい過酷な写真だ。

一般受けもしないし、報道規定があり一般紙に掲載されることもない。

カーターの写真は、人々の琴線に触れる部分があったのだろう。

『ハゲワシと少女』は何度見ても衝撃的な写真である。

血の匂いもしないし、暴力的な匂いもしない。

存在するのは無抵抗の少女に集まる同情心と、

少女のその後の安否はどうなったのだろうという物語性だ。

やがて、この写真は「報道か人道か」という問題を提起するようになる。

①のブログで「読者の反応」を予告したが、「写真の背景」に変更した。

(つれづれに……心もよう№125) (2020.02.05記)

戦場カメラマンの苦悩と孤独

① 『ハゲワシと少女』

戦場や過酷事故の場面では、

ジャーナリストとしての使命感と、

今、カメラを捨てて喘いでいる人に手を差しのべれば助けられる状況に遭遇したとき、

使命感と人間としての倫理観をとるべきか。

「あなたならどうするか」と問われ、明快な答えを出せる人はいない。

「使命感」をとれば、ジャーナリストととして生きる以前に人間として生きるべきだ、

という言考え方があり、

「倫理観」をとれば、ジャーナリストとしての「使命感」が失わることになる。

つまり、「使命感」と「倫理観」が拮抗したとき、

二者択一では解決できない人間の生き方の問題が含まれているからでしょう。

『ハゲワシと少女』の写真 撮影:ケビン・カーター

掲載 ニューヨーク・タイムズ(1993年3月26日付け)

翌1994年度のピュリッツァー賞を獲得し、一躍世界の注目を受ける。

その一か月後、衝撃的な結末が訪れる。

カーター氏は故郷ヨハネスブルグ郊外の自宅近くの公園の公園で自殺。

いったいカーター氏に何が起こったのか。

そして、この写真がどのような反響を世論に投げたのか。

私は、発表時のニューヨーク・タイムズの記事を読んでいないので

『ハゲワシと少女』の写真にどのような説明があったのかわかりませんが、

スーダンで撮影された写真は、一般的には、

「ハゲワシが、飢餓で力が弱り動けなくなっている孤独な少女を食らおうとしている。」

と解釈されています。

大地に臥し頭を渇いた大地につけている少女。

命の灯が消えようとしている瞬間を捉え、

その後ろにハゲワシが少女の死を待っているように狙っています。

数分後に訪れるであろう残酷な瞬間を待っているような映像です。

「生」と「死」がハゲワシと少女に平等に訪れようとしている一瞬を

ケビン・カーター氏は切り取りました。

多くの人々が飢餓に苦しみ、特に子供たちが命を失われてしまう現実を

言葉では表現でない一瞬を切り取っています。

ペンの力は思考力と想像力で対象物を理解しようとします。

映像の力は視覚に訴え、感覚的に、より刺激的に人間の感情に訴えます。

写真が撮影された当時のスーダンでは10年以上も内戦が続いて、

多くの難民を生む原因にもなっていた。日照りのために食料は不足し、

多くの人が飢えに苦しみ、子どもたちは栄養失調で亡くなる人が多く多くいた。

しかし、報道は規制され、その状況を世界は知らなかった。

潜入したカーターは、このような現実を見事にとらえ、世界に発信した。

次回、【『ハゲワシと少女』の写真に、読者はどう反応したか】を

記載します。

(つれづれに……心もよう№124) (2020.1.29記)

『雪』 北越雪譜 雪道(ゆきみち)

改訂版: 関連写真を添付しました。

日本海側の雪が今年も猛威を振るっているようだ。

毎年、もう10年も通い続けている秘湯も、今年はコロナのせいもあり、

行くことを中止した。巨大なつららが軒先から下がり、

どっぷりと雪に埋もれた一軒宿は、今年は更に雪が降り

家も野も山も雪に埋もれているに違いない。

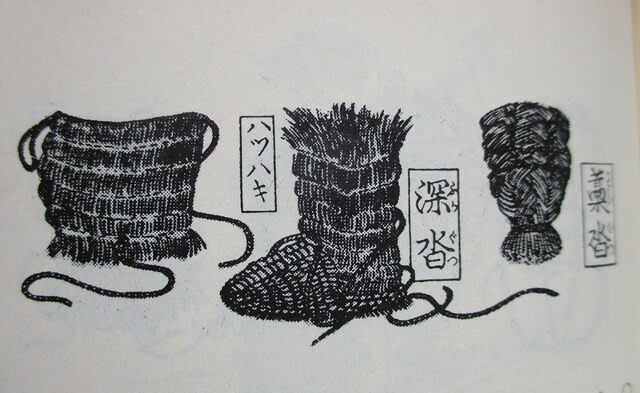

北越雪譜より 雪道

|

冬の雪は脆(やはらか)なるゆゑ人の𨂻固(ふみかため)け跡を行くはやすけれど、来往(ゆきき)の旅人一宿の夜大雪降らば踏み固めたる一条の雪道、雪に埋まり道を失うゆゑ、野原にいたりては方位をわかちがたし。 |

一晩のうちにたくさんの雪が降って、道との境さえわからなくなる。

野原にいたっては方向さえわからなくなってしまう。

こんなときは、里人を幾十人雇って、

里人がかんじきをはいて踏み固めた後を歩かざるを得ない。

里人には幾ばくかの銭を払わなければならないので、

懐具合の寂しい人は、誰かが踏み固めるのを待って、むなしく時を過ごすときもある。

健脚の飛脚でさえ雪道を行くのは一日に、二三里しか進めない。

「かんじき」と「藁沓」(わらぐつ) ハツハキとは脛当てのこと。深沓を履いてハツハキをつけ、かんじきを履いて「雪を漕ぐ」

昔の雪国の生活が浮かんできます。

|

橇(かんじき)にて足自在ならず、雪膝を越すゆゑ也。これ冬の雪中一ツの艱難(かんなん)なり。春は雪凍りて銕石(てっせき)のごとくなれば、雪舟(そり)を以て重きを乗す。里人は雪舟に物をのせ、おのれものりて雪上を行く事舟のごとくす。雪中は牛馬の足立たざるゆゑすべて雪舟を用ふ。春の雪中重(おも)きを負(おは)しむる事牛馬に勝る。雪国の便利第一の用具也。 |

そりのことを「雪舟」とか「雪車」と表現したようですね。

雪に埋もれ、雪と戦う里人の生活をいきいきと描いて、

雪国を全く知らない江戸に生きる人々への旅行案内書として、ベストセラーになった本である。

「しばれる冬」に雪が降り、秋田には「さんび」(寒いという意味)という言葉があり、

これを新潟では「さーめ」(寒い)と言うそうです。

雪が稀にしか降らない土地では、「雪払い」といい、すこし積もった雪は「雪かき」と言うが、

雪で家が埋もれてしまうような大雪では、「雪堀り」という言葉があり、屋根から降ろした雪を道

路のキワなどに積み上げる作業は「堀揚げ」と云うそうです。

膝まで埋まるような雪の中をかんじきを履いて歩くことを「雪を漕ぐ」という。

雪国独特の昔からの言葉ですね。

天気予報によると寒波はまだ続くようです。

オミクロン株も猛威を振るい、

その感染力の強さに誰が感染しても不思議ではない状況が続いています。

御身ご自愛を…

ブックデーター:北越雪譜

岩波文庫 1936年1月初版 2004年12月第59刷刊

鈴木牧之編撰 京山人百樹冊定

北越雪譜についてはちょうど一年前に書いたので参考までに

過去ログの掲載日とタイトルを挙げておきます。

タイトル 北越雪譜 雪崩人に災いす

①栄村 十日町 津南町を思う 掲載日 2021.1.16

②あるじが帰ってこない 2021.1.21

③あるじは雪に喰われた 2021.1.27

④番外編 「雪国を江戸で読む」 2021.1.31

(つれづれに……心もよう№123) (2022.1.22記)

今年の年賀状 懐かしいチャルメラの音

謹賀新年

新しい年を迎えた元旦に、穏やかな朝が訪れました。

小さな幸せの朝を迎える事ができました。

(夜泣きそば屋の図)

江戸の夜は陽が落ちると、人通りも途絶え漆黒の闇が街をつつみます。

油皿のなかに立てた燈心の火が、行燈のなかに入り込む隙間風にチリリと小さな音を立てる。

ほんのわずか辺りがぼんやりと明るくなる。

灯りに誘われるように腹をすかした人たちが集まって来る。

二八蕎麦、一杯十六文。

夜泣きそば屋が、

一杯の蕎麦といっしょに、

行燈から漏れる灯りのゆらぎがかもしだす「暖」を提供していたのでしょう。

チャルメラの音が暗い夜の町に流れてくる。

もうそろそろ子どもたちが床に入る時間だ。

何とも物哀しい音色が、記憶のヒダに刻まれ、

今では全く聞かれなくなったチャルメラの音を懐かしく思い出します。

30年近く前、熱海温泉に泊まった夜、

あの懐かしいチャルメラの音が聞こえた。

私は飛び起き、海岸通りのただ一軒の屋台に飛び込んだ。

懐かしいチャルメラの音と昔の鶏がらスープの中華そばを、

潮騒の音を聞きながらフウフウ息を吹きかけて胃袋に流し込んだ。

小さな焼きのり1枚と薄く切ったナルト、シナチク、輪切りにしたゆで卵。

シンプルな具とさっぱりしたスープが絶品だった。

まだ、スーパーもなく、コンビニもない時代、

小さなラーメン屋が近くにあり、

あまり流行らないラーメン屋の親父は暇を持て余し、

店の客用のテーブルに座り、ド近眼のメガネをかけて、

いつも新聞をなめるように読んでいた。

母に連れられて食べたラーメンの味を、

私は熱海の屋台で味わうことができたのだ。

いまよりは、時間がゆるやかに流れていた時代の懐かしい味だった。

今は、「来々軒」のお店もない。

めでたさも中ぐらいなりおらが春 一茶

家庭や親族に恵まれなかった一茶が残した

孤独の境涯の中で見つけた小さな幸せです。

(つれづれに……心もよう№121) (2022.1.1記)