鳩森八幡宮から会場に向かう途中に仙寿院がありました。

鳩森八幡宮から出て、坂をおりたところは新国立競技場の建設現場です。明治公園のあった場所です。

いつも通っているところで、

右側にトンネルがあることはわかっていたのですが、散策したことはありませんでした。じつはこの上が墓地だったのです。この写真を撮っている場所は昔お団子屋さんがあったあたりだそうです。物の本に「仙寿院の参道下、現在のビクタースタジオ付近には、江戸時代から明治元年まで『お仲だんご』という団子屋があった。『お仲だんご』は、江戸名所図会や歌川広重の浮世絵にも描かれており、美人と評判のお仲さんや竹の皮で包んだ「古代餅」などから、仙寿院などを訪ねる人々などのあいだで人気を博していた。」と書かれていました。

。

階段の上に仙寿院があります。

★ランドマーク仙寿院:由緒書きより「当山は、正保元年(1644年)紀伊の太守徳川頼宣の生母お萬の方(法名養珠院妙紹日心大姉)の発願により里見日遥(安房の太守里見義康の次子)を開山として創立された。従って江戸期は、紀伊徳川家、伊予西条松平家の江戸表における菩提寺祈願所として、十万石の格式をもって遇せられ、壮大な堂宇と庭園は江戸名所の一つに数えられ、新日暮里(しんひぐらしのさと)とも呼ばれていた。

お萬の方は、徳川家康の側室で紀伊徳川家の祖、頼宣水戸徳川家の祖、頼房の生母でもあり、また法華経の信仰篤く日蓮宗門の大外護者として知られている。

開山里見日遥(一源院日遥上人)は、後に飯高檀林へ招かれ多くの法弟を育成し、更に越後村村田妙法寺へ瑞世した。日遥を祖とする千駄ヶ谷法類は、当山を縁頭寺とする。

江戸期において隆盛を誇った当山も明治維新の変革によって衰微し、明治十八年には火災によって全山焼失、その後里見日玞により復興されるも、昭和二十年戦災で再び全山焼失した。更に昭和三十九年東京オリンピックの道路工事などによって寺観は一変したが、昭和四十年には本堂・書院を再建、昭和五十九年には書院・客殿を増改築し、昔日には遠く及ばずながら復興し現在に至っている。」

仙寿院は正式名称は「法霊山仙寿院東漸寺」ということらしく

東禅寺と書かれた石碑がありました。

千駄ヶ谷トンネルは前回の東京オリンピックのための道路拡張で墓の下を貫通したようです。

上には墓地が

おおきなイチョウの木がありました。

神宮第二球場のネットが見えます。

こちらが本堂

本堂の脇に標札がありました。

墓のところに布袋尊があります。

仙寿院は鬼平犯科帳にも時々出てくる場所です。

江戸時代、この地は谷中の日暮里に風景が似ていることから「新日暮里(しんひぐらしのさと)」とも称され、浮世絵や『江戸名所図会』にもしばしば登場している。日暮里があまりに有名になったために、西方に新日暮里ができたのである。また、桜の名所として知られ、桜の季節には遠方からも花見客が集まり、酒屋や団子・田楽の店などが現れて賑わったという。ことだそうです。

江戸名所図会の塗り絵です。その様子がよく表れています。

また、鬼平犯科帳には鳩森八幡宮や仙寿院が時々登場します。「鬼平犯科帳 21-1「泣き男」(文庫版p12 新装版p12)より」

ともかく細川は、這うようにして千駄ヶ谷八幡宮の境内に入り人目を避けた後・・・・・・近くの仙寿院という寺の門前を流れる小川に架けられた橋を渡ったのはおぼえているが・・・・・

右下に小川と橋があります。

仙寿院 庭園桜

仙寿院 庭園桜

私は当日会場に向かうのに橋を渡らずに左手に行ったことになります。

古地図にある鉄砲場の方からくる道が仙寿院の下を貫通したことになるのでしょうか。

地下鉄の外苑前から会場に向かう途中で、水野左近と書かれているところの高徳寺や熊野社も訪れたことがあります。

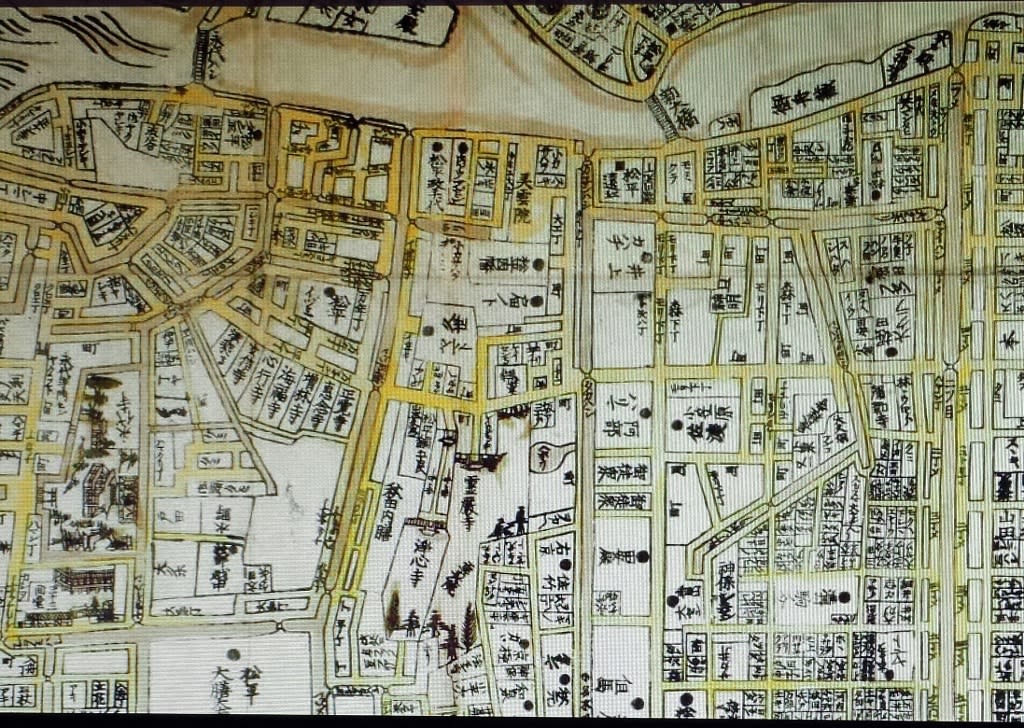

古地図を見たら八幡宮は富士山が描かれていました。真ん中にある川は玉川上水から分かれてきたものです。上部に千駄ヶ谷町と書かれているあたりが千駄ヶ谷駅になります。

古地図を見たら八幡宮は富士山が描かれていました。真ん中にある川は玉川上水から分かれてきたものです。上部に千駄ヶ谷町と書かれているあたりが千駄ヶ谷駅になります。

戦火を逃れ生き抜いたご神木とされています。

戦火を逃れ生き抜いたご神木とされています。

御堂のようなものがありました。

御堂のようなものがありました。

千駄ヶ谷には将棋の対局が行われる将棋会館があるそうです。これは日本将棋連盟より奉納された高さ1.2mもある大駒です。そして神社と日本将棋連盟の協力のもと、その大駒を納める六角堂が建てられたとうことで、

千駄ヶ谷には将棋の対局が行われる将棋会館があるそうです。これは日本将棋連盟より奉納された高さ1.2mもある大駒です。そして神社と日本将棋連盟の協力のもと、その大駒を納める六角堂が建てられたとうことで、 将棋の技術向上を目指す人の守護神として奉られています。

将棋の技術向上を目指す人の守護神として奉られています。

鳥居から続く参道の正面に本殿です。

鳥居から続く参道の正面に本殿です。

こんな碑もあります。

こんな碑もあります。

神社の碑が

神社の碑が 常夜灯がありました。

常夜灯がありました。 こんなものが立っていました。

こんなものが立っていました。

曹洞宗寺院の松吟寺は、寛永2年に総泉寺の庵室松吟庵として創建、前永平勅特賜大智恵光禅師円月江寂が中興開山したということだそうです。総泉寺は板橋区に移ってしまって、松吟寺が残ったようです。

曹洞宗寺院の松吟寺は、寛永2年に総泉寺の庵室松吟庵として創建、前永平勅特賜大智恵光禅師円月江寂が中興開山したということだそうです。総泉寺は板橋区に移ってしまって、松吟寺が残ったようです。

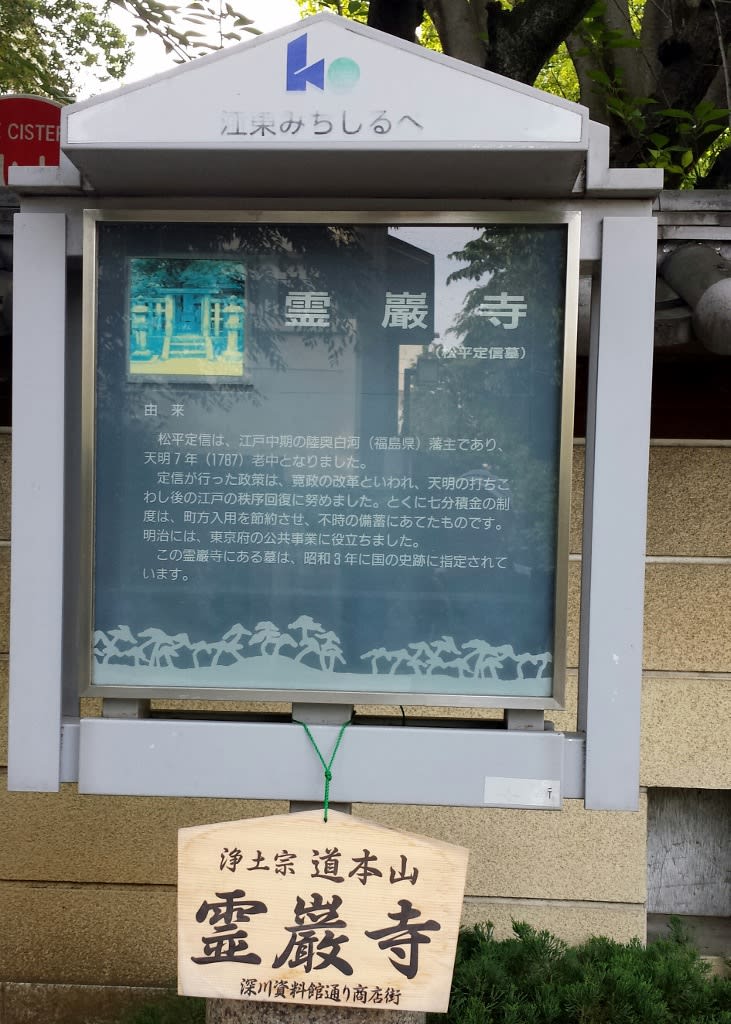

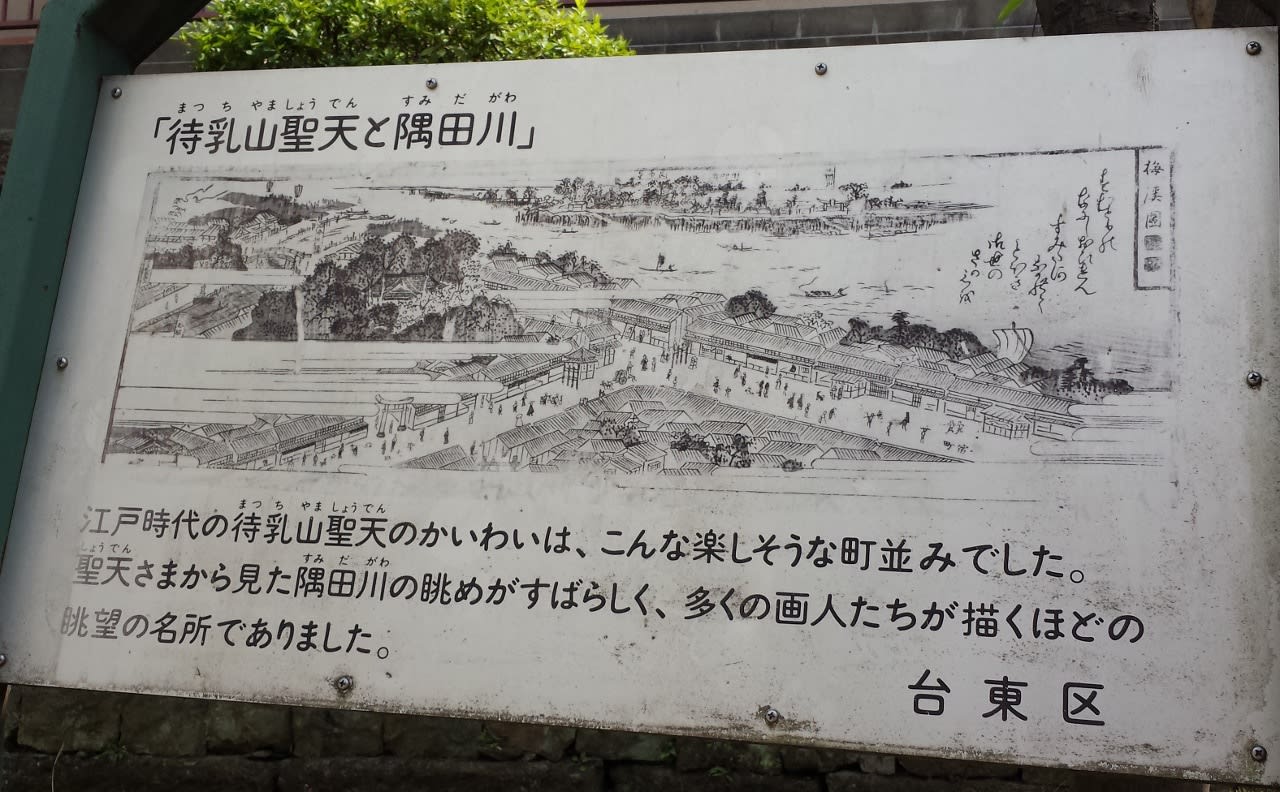

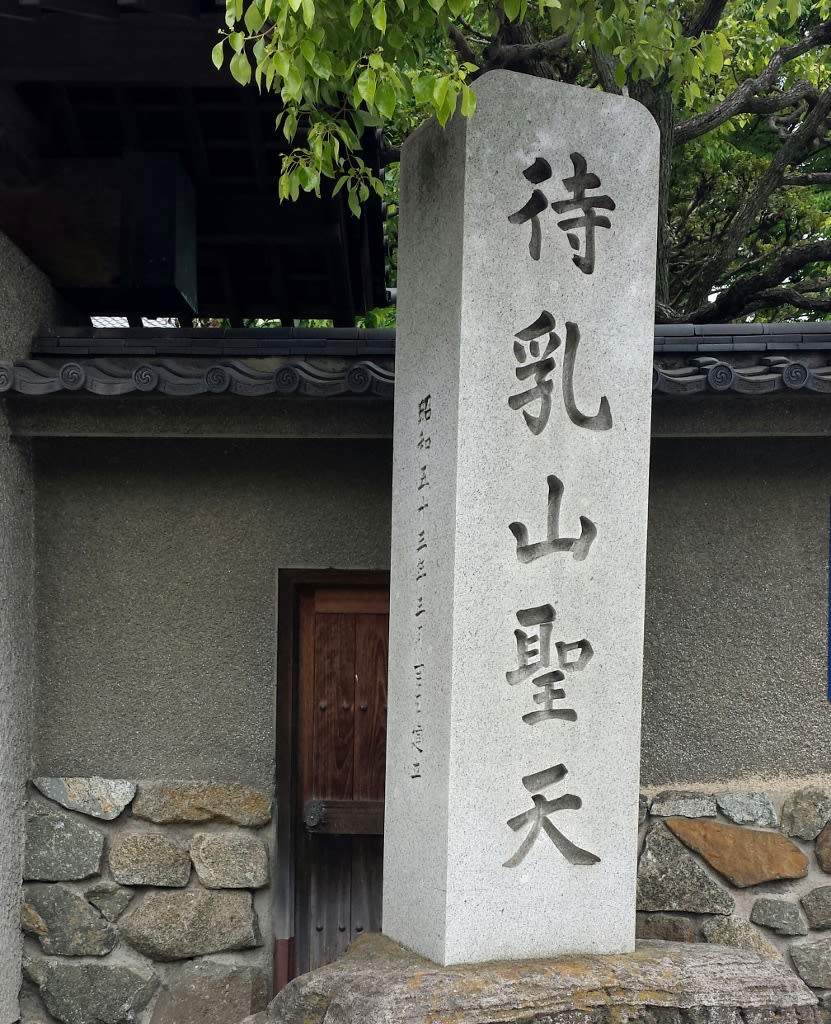

今戸神社の近くに山谷堀(今戸橋)と待乳山があります。14年4月にも仕事の途中で待乳山聖天は訪れたことがあります。

今戸神社の近くに山谷堀(今戸橋)と待乳山があります。14年4月にも仕事の途中で待乳山聖天は訪れたことがあります。

歌川 広重(初代)

歌川 広重(初代)  歌川 広重(2代)

歌川 広重(2代)  歌川 広重(2代)

歌川 広重(2代)  歌川 広重(初代)

歌川 広重(初代)  栄松斎 長喜

栄松斎 長喜 階段がたくさんあ りましたが手すりと杖でどうにか本堂まで行けました。

階段がたくさんあ りましたが手すりと杖でどうにか本堂まで行けました。

一段上がったところに「トーキー渡来記」と書いてある碑がありましたが読む気になりませんでしたが

一段上がったところに「トーキー渡来記」と書いてある碑がありましたが読む気になりませんでしたが

社がありました。

社がありました。

右側の観音様は出世観音です。

右側の観音様は出世観音です。 社務所の横の壁は築地塀だそうです。

社務所の横の壁は築地塀だそうです。

今は階段になっています。戸田茂睡の歌碑がありましたが、あまり知らない人なので写真を撮りませんでした。これは聖天さんのHPのものです。

今は階段になっています。戸田茂睡の歌碑がありましたが、あまり知らない人なので写真を撮りませんでした。これは聖天さんのHPのものです。

墓石は、牛込萬昌院より発見され大正2年(1913)に浅草公園に移されたものです。自然石の土台、宝篋印塔の基壇、五輪塔の順にのせられています。五輪塔は茂睡自身が生前に自らの後世を供養した逆修塔です。

墓石は、牛込萬昌院より発見され大正2年(1913)に浅草公園に移されたものです。自然石の土台、宝篋印塔の基壇、五輪塔の順にのせられています。五輪塔は茂睡自身が生前に自らの後世を供養した逆修塔です。 隅田川側の山の下には庭園がありました。

隅田川側の山の下には庭園がありました。