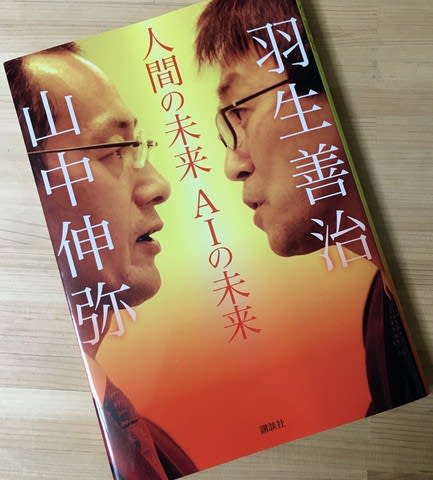

読書 『人間の未来 AIの未来』(山中伸弥 羽生善治 講談社 2018年2月)

読書 『人間の未来 AIの未来』(山中伸弥 羽生善治 講談社 2018年2月)iPS細胞の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授と将棋の永世七冠を達成した羽生善治名人が対談を行った。話した内容は、多岐にわたる。対談のタイトルだけをあげれば、・・・

~iPS細胞の最前線で何が起こっているのか/なぜ棋士は人工知能に負けたのか/人間は将 来、AIに支配されるのであろうか/先端医療がすべての病気に勝つ日は来るのか/人間にできるけど、AIにできないことは何か/新しいアイデアはどこから生まれるのか/どうすれば日本は人材大国になれるのか/十年後、百年後、この世界はどうなっているのか。

そしてどれをとっても非常に高いレベルの会話である。しかし、わかりやすい。山中教授はアカデミズムの人であるから、当然としても、将棋世界に身をおく羽生善治がこれほどインテリジェンスにあふれた会話を繰り広げるのにはいささか驚いた。単なる将棋指しにはとどまらないのである。

対談のなかから、主に人工知能(AI)のこと焦点を当てて、内容を紹介したい。そして、単なる紹介にとどまらず、私自身が感じたことを書き記してみる。人工知能に焦点を当てたのは、昨年2017年6月に観た「NHKスペシャル 人工知能 天使か悪魔か」という番組のことが強く頭に残っていたからでもある。

第2章(なぜ棋士は人工知能にまけるのか)

人工知能の「AlphaGo」(アルファ碁)が世界トップクラスの囲碁棋士に圧勝した。2016年3月のことである。人工知能の強さは予想を超えていた。それについて羽生は、云う。

《羽生》アルファ碁で使われたのは機械に学習させることで強くしてゆく「ディープラーニング(深層学習 DL)という手法です。学習には二段階あって、基礎となるのは人間同士の15万局の対局の碁譜です。囲碁サイトのデータを使い、プロと同じような手が打てるように学習させました。そして次は機械同士の対戦で強くしてゆきます。機械同士なら24時間フル稼働で1秒1局または10秒1局といったスピードで何十万局の対戦記録が蓄積できます。人間とはまったく違うスピードで強くなっていきます。

注)ディープラーニングといっても、一体どういうことなのかおわかりにならないでしょ う。私自身も、よく理解するに至っていません。要は人間の頭脳のニューラルネットワークにも似た情報のネットワークの中に、データを読み込ませていきます。詳しいことは、リ ンクを貼ったサイトをごらんください。

アルファ碁のすごいところは、こうしたハード、データの力に加えて「ヒューリスティック」。つまり正しい答えとは限らばいけれども、概算によってだいたいの答えを求めることができるようになったことです。完全な正解ではなく、試行錯誤によって正解に近いレベルの答えを導きだす。人間でいえば、直感、将棋では大局観とよべるようなアプローチです。アルファ碁の強さは、人間とかなり近い思考プロセスをプログラムの中に組み入れて進歩させていったところだと思います。”

注)「ヒューリスティック」ITの分野では、問題の解答を得るための方法論の一つで、 常に正しいとは限らないが経験的にある程度正しい解を導ける推論や経験則などを利用 して、近似的あるいは暫定的な解を得る手法のことをヒューリスティックということが 多い。・・・こういわれてもなんだかよくわからない。システマティックな計算手順( アルゴリズム)によらずに近似解を得ること。日本語の世界では、こういうような概念 はないのではないか? だから、日本語の世界でさまざまな先端的な研究をしてもうま くいかない。英語の世界に身をおいて思考プロセスそのものを変えないと、先端的なこ とはうまく進まないのではないだろうか?

第3章 (人間は将来AIに支配されるのか)

(AIに言い訳はできるか)という命題について、山中教授と羽生永世七冠は興味深い対 談をしている。

〈羽生「〉”人工知能が専門の東大の杉尾先生は、今後AIが社会に導入されるに際して大事なのは「AIがちゃんと言い訳できるかどうかではないか」とおっしゃっていました。今のAIは絶対に判断ミスを犯さないものと見られがちです。でも、AIが実際に行っているプロセスを見ると、確率的に人間より正しい、確率的に従来のやりかたより成果が高いと行ったことを実行しているに過ぎません。どんなことであれ、ミスや失敗、事故は必ず起こってしまいます。その時にAIはその失敗の原因や理由をちゃんと説明したりできるかどうか。そういうことができるようになって行かなければ、AIはなかなか社会に受け入れられていかないのかな、と思っています。・・・専門家の方が口を揃えていうのは、「決定までのプロセスがブラックボックスだ」ということです。

たとえば金融の世界でロボットトレーディングがどんどん利益を出すことに対して異論をはさむ人はいないと思います。でも、医療現場でAIを使っていくときに、患者さんに「どうしてこの治療をするんですか」と聞かれて、「理由はよく分かりませんが、確率的に高いからです」という説明だけで命を預けてもらうことができるでしょうか?

第5章(人間にできるけどAIにできないことは何か)~”AIにバッハの曲をつくれても村上春樹の小説はかけない”

(山中)AIが本当に人間に代わってさまざまな仕事ができるかどうかは、僕たちが勘と呼んでいるものの本質がどれだけ明らかになるか、AIがどれだけそれと同じことをできるかどうかが一つのポイントになると思います。

(羽生)そうですね。勘みたいなものは、私たち人間にとって、なぜそう思ったか、どこからくるのかがきちんと説明できないので、AIにはかなり高いハードルなのではないかと思います。

(山中)そもそもプログラムできないですからね。

(羽生)ハイ、AIが一番得意なのは「最適化」です。つまり組み合わせの中から最も適した答えを見つけることです。だから、人間のようないわゆる美的センスは持ち合わせていません。つまり人間が自然の風景を見て「美しいなあ」「素晴らしいなあ」と感じる美意識や感性を学習させるのは、かなり大変だと思いますね。 AIには開発が進んでいる世界と進んでいない世界がいろいろあります。それは数学的な処理ができるかどうかと密接にかかわっています。たとえばバッハ風の曲なら、数学的に解析できるため、AIでもけっこう作ることができます。文学でも構成が明確なショートショートくらいまでなら書けます。実際、2016年3月にAIが書いた物語が「星新一賞」の一次審査を通過しました。じゃあAIが村上春樹のような小説をかけるかというと、今の段階では無理です。

(山中)治療法にしても、この病気の場合、一般的にはこの治療がよいのは分かっているんだけど、何かわからないれど、この患者さんの場合はこっちのほうがいいと感じるーそういう判断は、まったく理由を説明できないけれど、結構当たることもあります。そういった医師の直感とか勘のようなものが、実はあらゆる情報をもとに無意識で判断していることだとしたら、AIも同じように判断してくれるかもしれないですけど、そういうことができるのかな?

(羽生)よく「暗黙知」と言われます。つまり医師や技術者が、自分でできていることだけれども、どうやっているかは自分でも説明できない。なぜこうしているかはわからない。そういうことは結構ありますよね。そういう暗黙知に属することがAIにできるかどうか。結局プログラムに書かなければいけませんからね。それは、これから先のすごく大きなテーマになりそうな気がします。

話は変わるが、この本に書かれていること以外でAIができること、あるいは将来できるかもしれない事について、二三ご紹介する。これは昨年7月に放映されたNHKスペシャル「人工知能 天使か悪魔か」で紹介された事例である。

羽生は昨年、世界の人口知能の最前線を視察。それから一年”AIは現実世界に進出した。名古屋もあるタクシー会社「つばめタクシー」は、人工知能タクシーを導入した。カーナビのような画面にAIの指示がでて、どこに行くと客をピックアップできるか画面に示される。実際、車を走らせるとベテランの運転手もびっくりするようにタクシーに乗る客を見つけることができる。NTTドコモでも~そこは位置情報を持っている~タクシー会社の客の乗降データをAIに学ばせ、500メートル四方の乗降客の予想を画面に示すようなシステムを開発した。

金融の世界ではロボットトレーディングなどAIに近いシステムが導入されているが、ある証券界はは機関投資家のためのAI株価予測システムを開発した。これがすごいのは

1000分の1秒単位の動きを把握して5分後の株価の動きを予想する。どれだけすぐれたAIを開発できるかどうか。

プログラマーの山本一成は、”AIは私の理解を越えつつある”という。羽生も”AIには違和感もある、人工知能の思考がブラックボックスになっている”懸念する。AIは答えを出すがその理由は示さない。アメリカで犯罪者の再犯率を評価するシステムがカリフォルニアのある郡で導入された。過去の裁判データをAIに読み込ませたのである。日本の医療事務専門会はから社員をは派遣されるある病院では毎年数多くの退職者がでる。そういう退職の可能性をAIに判断させるのである。しかし退職しそうな人をみつけて、手厚いサポートをしてきたベテラン社員からみると、やはりAIの判断に違和感を感じている。

”人工知能はうまく使いこなしていければ、人間にとって大きな力になる”と羽生も考えている。

すこし横道にそれるかもしれないが、いずれ企業における人事評価にAIが導入されるかもしれない。これについて私にはいささか感じることがある。それは最近手にした信越化学工業の会長、金川千尋さんの著書『常在戦場』を読みながら共感を覚えたからである。

金川さんは、こういう。”人事部門にはあまり強い権限を持たせない方がいいと考えている。人事部門に中央集権的な強い力を持たせてしまうと、適材適所な人材配置ができなくなる恐れがあるからだ。適材適所は、合理的な人事を行う上で非常に大切なことである。そのためには、まず人をきちんと見ることから始めなければならない。人を見ることができなければ、適材かどうかの判断すらできない。・・・もし、人事部門が中央集権的に人事を行っていたらどうなるか。各部署で働く人たちの日常を見ていない人事部には、適材かどうかの判断などできるはずもない。”

私のいた会社でも多面評価というシステムを取り入れ、ある人を知っている人たちが様々な項目で評価(点数付け)をしていた。これではどうしても、人当たりがよく平均点的な評価になったします。AIによる評価システムを人事が導入すると同じような傾向がでそうな気がする。常識ラインを超えていくような人材を、果たしてAIがどのように発掘できるのであろうか?

それよりも今後に期待するのは、AIを国家運営に活用しようという動きである。AI政治家の開発である。2017年8月にフォーブス誌にこんな記事が掲載された。

”ところで、政治とAIという領域では興味深い話題がある。それは、AIの世界的権威であり、人工知能のオープンソースフレームワークを構築するプロジェクト「OpenCog Foundation」の会長を務めるBen Goertzel氏が、政治的判断を下すAIを開発しているというものだ。

Goertzel氏は、人工知能には偏見や私利私欲がないため、今後、政治の舞台で公正な意思決定を下す用途で使われはじめるだろうと予言している。実際、Goertzel氏らは、3年ほど前から社会的・政治的な意思決定を合理的に行えるAI「ロバマ(ROBAMA)」の開発に注力している。ロバマというネーミングは、ロボットと米バラク・オバマ大統領の名前を合わせたもの。裏に「ロボット大統領」という意味が含まれている。

海外メディアの取材に答えたGoertzel氏は、政治に人工知能の介入が必要な理由について、次のように述べた。

「国民を代表して、社会的、政治的な意思決定を下す彼ら(政治家や官僚)は、専門知識が不足していたり、私利私欲に陥って誤った判断を繰り返している。ロバマはSNSやインターネットにアップされた膨大な情報を1分以内に分析し、世論を反映した政策をリアルタイムで提示すことができる。完成すれば、腐敗がない社会・政治的革命を成し遂げられるだろう」

なおGoertzel氏は、2025年までに政治的意思決定を完全に下せる「汎用人工知能」としてブラッシュアップさせるべく、ロバマの開発を続けているという。

人間の心理や社会的状況を把握したAIが実際に登場するのか、またそれが政治の舞台に登場するかはまだまだ未知数だ。技術的にも、また人間の感情的にもAIの政治進出にはまだまだ壁があるだろう。ただ、冒頭に登場したような政治に「いちゃもん」をつけるだけのAIよりは、未来における活躍が気になるところだ。

日本のとあるAI研究者のひとりはこんなことを話していた。

「政治判断をAIにまかせるのは、国民の“理”にも“利”にも適っていることだと思いますよ。むしろ、法律や政策など膨大なデータを学習しつつ、合理的かつ公正な判断が必要な政治にこそ、人工知能の強みが発揮できると思います。AI政治家、もしくはAI官僚が登場する日はそう遠くないのでは」

ゲーツエル氏は、世界各国の国防、法律、経済政治政策などをAIに読み込ませ、5年後の実現を目指すといる。”

ここまで行かなくても、日本の政治家や各省庁に官僚にこれまで発言や政策提言などの動きをAIに蓄積し、「望ましい政治家」かどうかの判断をさせることはできるだろう。選挙に時には、それを参考にしながら選良を選べばよい。

最後に第1章(iPS細胞の最前線で何が起こっているか)

この中で、動物の体内で人間の臓器をつくる「キメラ技術」の話がでてくる。それ成功するとすれば、慢性的に臓器提供者が不足している臓器移植に新たな道が開けると期待されるいされています、と山中教授は云っている。

《感想》いずれそういう技術が進展して実用化の段階に達っするかもしれない。しかし、豚の体内で作られたすい臓やじん臓を人に移植するというのは、何か神を冒涜するような気がしてならない、この場合の”神”というのは人間も含め、大自然を創り出した存在のことを指す。人間がいろいろな病気を発症して死に至らしめるのも神が創りだし給うた命のメカニズムであり、それをあれやこれやの技術によって克服してまで生き続けるというのか、いかがなものであろうか? 極論かもしれないが、85才いや90歳位になったら、もう病気の治療はしないで自然死を待つというのがいいような気がする。御陵で、沓を残して山中に消え去った天智天皇のように。

文中、次の会話がどうやら事の本質をついているようですね

(山中)AIが本当に人間に代わってさまざまな仕事ができるかどうかは、僕たちが勘と呼んでいるものの本質がどれだけ明らかになるか、AIがどれだけそれと同じことをできるかどうかが一つのポイントになると思います。

(羽生)そうですね。勘みたいなものは、私たち人間にとって、なぜそう思ったか、どこからくるのかがきちんと説明できないので、AIにはかなり高いハードルなのではないかと思います。

(山中)そもそもプログラムできないですからね。

さてさて、この「感」みたいなものですが、歳をとるとあれこれと調べたり、論理的に推察するのが面倒になって、長年の直感でとっさに判断をしてしまうようです。この直感はお二人の言われている「感」とは一寸違うものとは思っているのですが、当の本人にしては一途に間違いがない正確なものだと信じているものですから、家庭内騒動が起きるようです。

早速お目通しいただき、ありがとうございました。言われている「長年の直感」は、長い間の経験に基いてとっさに判断しただけのことで、思い込みもあるかもしれませんね。話は違いますが、AIの研究開発にかける中国意気込みはすごいですね。アメリカに次いで大量の特許をだしています。日本は、おいてけぼり・・・とほほ!

日頃新聞やTVで断片的に小耳にはさんでいるAIの世界、改まってブログを読ませていただくと、人類の、文明の大変な大変革のまっただ中いることを痛感します。しかも、これまでの自然科学の延長線ではなく、不連続な現象で人間の大部分を追い越そうとしている。昔むかし、子供のころに読んだ空想漫画、ロボットの世界が現実に人類を取り囲みつつある。100年前も今も我々の心の奥のマグマは変わっていないのに、新たに、この便利さと恐ろしさに対し常識と倫理観を試されている時代にあることを痛感します。

駄文をお読み頂きありがとうございました。おっしゃるように、AIはどんどん進化し続け、”人類は文明の大変革の真っ只中にいる”ように思います。問題は、AIはそのよって立つところのロジックが、どのように構成されているのか、はじめから公開されることなく進んでいくので、開発されたAIが、どのような意味合いを持つのか判断しにくいところが問題だと思います。また日本のAIの開発が遅れているのも気にかかります。