その1からの続きです。

● 同志社女子大文化祭

六波羅蜜寺から大通りに戻ってバスに乗り、相国寺へ向かいます。

そばにある同志社女子大が文化祭期間中でにぎやか。

女子学生たちに呼び込まれたので、ちょっとのぞいてみました。

わー、女子しかいないー!当たり前ですけど。

共学のキャンパスは、通りを挟んだ向こう側にあります。

創始者はクリスチャンの新島襄。

構内の建築物は、外観も内装も外国のような雰囲気があり、宣教師の協力で作られた学校だなあと感じます。

キャンパス内の校舎は古めかしく、登録有名文化財や重要文化財の建物が点在しています。

相国寺への道すがら、ヴォーリーズが設計したアーモスト館を眺めました。

クラーク記念館もありました。同志社のクラークさんと北大のクラークさんとは、どうやら別人のようです。

● ラスボス的なお寺

同志社大学と同志社女子大の間の道を進むと、相国寺の門が見えてきました。

臨済宗相国寺派の大本山。

そんなに目立つお寺ではありませんが、鹿苑寺(金閣寺)や慈照寺(銀閣寺)は、実はこの相国寺の塔頭。

塔頭というのは、支店というか、子分のようなお寺のことです。

修学旅行に行った人にとって、金閣寺と銀閣寺は京都のお寺の代表格。

その親分である相国寺は、ラスボス的な雰囲気がありますね。(勝手なイメージ)

● 鳴き龍の天井画

大本山らしい悠々としたたたずまいの、大きな法堂に入りました。

このお寺にも立派な龍の天井画があります。

通常非公開ですが、春と秋の年に2回、特別公開され、見ることができます。

慶長10年(1605)に狩野光信によって描かれた八方にらみの龍(撮影不可)。

建仁寺で見た龍は、平成14年(2002)のもので、とても彩色鮮やかでした。

ここの龍は400年以上前に描かれたのものですが、今も鮮やかな色が残っています。

そして、堂内で手を叩くと、音が反響して龍が鳴いているように聞こえる「鳴き龍」です。

2人で交互に叩いてみました。母の拍手の方に、龍ははっきり応えていました。

禅寺の石庭は、小さな宇宙。

華灯窓から覗く、静かな世界。

板張りの廊下に、小さな鐘が下がっており、「こんなところに鐘があるのは、なぜだろうね?」と母と話していると、背後から「いたずらして勝手に鳴らされないように、叩く棒を中に隠しているんですよ」という声が聞こえました。

お寺の人で、手を伸ばして鐘の中に手を入れたかと思うと、その手は棒(撞木、しゅもく)を握っていました。

「上手に隠しているんですね~」と、母とびっくり。

● 宗旦稲荷

久しぶりに宗旦(そうたん)稲荷もお参りします。

茶道家、千宗旦になりすまして、茶会を開いた狐を祀っています。

これは稲荷社ではなく、そこから見た景色です。

● 細道を迷う

相国寺のあとは、さらに西へ向かい、千本通上立売でバスを下車。

ここから千本釈迦堂に向かいますが、すごく変な細道です。

途中、通行止めの表示を見て、Uターン。

塀をへだてたすぐ向こうに見えているのに、行っても行ってもたどり着きません。

そういえばこの道、以前通ったことがあったような。

前に訪れたときにも、細道に迷いこんでぐるりと遠回りをする、同じ過ちをしでかしたことを思い出しました。

赤いルートでくねくねと

また同じことをしてしまったわ・・・。

遠い目になりながら、ひたすら細道を歩いて、大回りの上にようやくお寺の門にたどり着きました。

距離は1キロくらいでしたが、先が見えないため、相当長い距離に思えました。

● 東博の展覧会

お寺の宝仏殿の目玉は、六地蔵と十大弟子の像。

どちらも目下、東京国立博物館で開催されている展覧会、「特別展 京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」に展示中。

母も私も、2度鑑賞に行きました。

それで、快慶・定慶の彫った仏像たちを所蔵するお寺が気になって、今回寄ってみたのです。

おかめ像は佐川急便など、いろんな会社が寄進していました。

お賽銭を入れようとしたら、箱は小銭が詰まってぎゅうぎゅうあふれ出ている状態。

あまり見ない光景です。泥棒がやってくる前に、回収してー。

帰りは別の門から抜けて歩くと(上の地図の青いルート)、300メートルいかないところに上七軒のバス停がありました。

ここからくれば近かったのに~。

京都行のバスは、ギュウギュウに混んでいます。

みんな京都駅に行きたいようで、バス停に泊まっても乗客は誰も降りず、乗ってくるばかり。

● 養源院の参道

終点の京都駅に出てから、母のリクエストの養源院へ向かいます。

バスの中は乗客ですごく混んでいるし、道路も車が動かずに混んでいます。

11月の連休、恐るべし。

駅から臨時便が出る光景はもう見慣れていますが、今回は清水寺への直行便がでていた。

清水寺に行きたい人は、それほどに多いのです。乗客がばらけるので、とても便利です。

養源院の参道は、もみじが美しい場所ですが、今年はまだちょっと早めでした。

● 変わった観覧法

ここは独特の観覧システムを設けています。

小ぢんまりとした庵ですが、俵屋宗達のふすま絵など、国宝が何点もあります。

そうした数々の名宝を、係の人が解説しながら部屋ごとに紹介していきます。

浅井長政の供養のために、娘のお江が建てた、歴史と密接につながるお寺。

お市の方、茶々、お初、そしてお江の手へと渡った、浅井家に伝わる弁天様が祀られていました。

お宝の中でもインパクト大なのは、伏見城の戦いで命を落とした、徳川家康の家臣、鳥居元忠の血天井。

シミとなって残る血痕のついた天井を見上げるなんて、ゾッとしますが、供養のためにわざわざこうしているとのこと。

たしかに、床に張って踏んでしまったら、供養にはなりませんね。

説明してくれたのはご年配のおばあさん。

小さい場所で、住職らしき人の説明をカセットテープで流し、それからおばあさんが軽快に追加説明をします。

20名ほどの聴衆の中に一人すごく反応のいいおじさんがおり、「へ~」「ほ~」「なるほどね!」と、ひっきりなしに上がる合いの手に、おばあさんが喜んで、説明は弾んでいました。

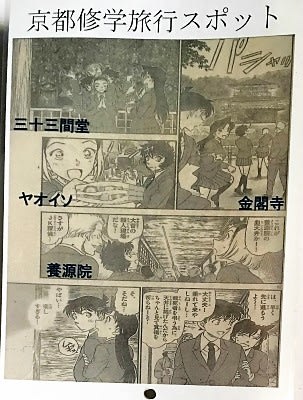

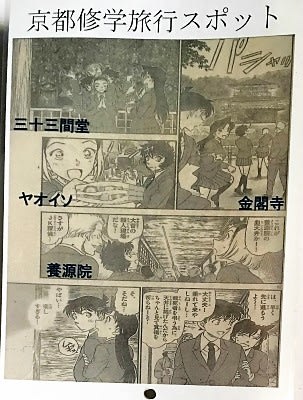

● 京都のコナン

小さいお寺ながら、じっくり説明を聞いて回ると、案外時間がかかりました。

養源院は、コナンにも採り上げられたようです。

作者も取材に訪れたのでしょう。

でもやっぱり、こちらのポスターの方がしっくりきますね。

俵屋宗達による、表獅子・裏白象図の着色杉戸絵です。

● 道路が動かない

養源院を出て、すぐそばの智積院まで歩き、預けていた荷物を受け取って駅行きのバスに乗りました。

もう終点の駅に近い場所なので、バスは飽和状態。

キャリーを中に運び込むのにも一苦労です。

さらに道路が混んでいて、なかなか前に進みません。

そのうちに、バスは動かなくなってしまいました。

思わぬ時間のロスです。普段は10分あれば余裕で着く距離を、30分以上かかって駅に到着。

乗るはずの電車が、ちょうど出てしまったところでした。

● この旅一番のピンチ

これから京都を離れて延暦寺へ向かい、お寺の宿に泊まる予定の私たち。

大津京駅から、宿泊客専用のホテル行きシャトルバスが出ますが、次の電車に乗ると、バス発車時刻より2分遅れて駅に着くことになってしまいます。

バスはそれが最終便。

延暦寺までのアクセスは限られているし、どうしよう。

目の前が真っ暗になりましたが、とりあえず宿に電話して状況を伝えます。

「今はドライバーとつながらないので、何ともいえない」と言われました。

とりあえず次の電車で大津京に向かうことにします。

連絡が取れずにシャトルバスが行ってしまったら、大ピンチです。

大津京から比叡山に向かうバスは、ホテルバス以外にはなく、自力で行く方法がわかりません。

青くなったまま、駅に着いたら改札に猛ダッシュ。

どれほどの規模の駅かもわからず、シャトルバスの正確な場所もわからないため、不安はふくらむばかり。

● なんとかセーフ

駅の外に走り出ると、目の前にホテル名が書かれたバスが停まっていました。

待っていてくれたのです。宿の人が連絡をつけてくれたのでしょう。

転がるように駆け寄って、送れたことを謝って乗り込みます。

4分遅れの出発になりました。

ああ、乗せてもらえてよかった~。

ほかの乗客の方々には、ご迷惑をおかけしました。

この旅初めての緊張とピンチ。京都の混雑があそこまで凄まじいと、読み切れませんでした。

親子で心臓がバクバク。

ようやく落ち着いて、辺りの景色が見られるようになってきた頃には、バスはずいぶん高くまで山を登っており、琵琶湖がきれいに見え始めました。

天気がいい日なので、景色がとてもきれい。

30分間、くねくねと山を登っていって、とうとう比叡山の宿に到着しました。

● 延暦寺会館

チェックインを済ませ、部屋に荷物を置いて、安堵のため息をつきます。

部屋からも琵琶湖が望めます。

お茶菓子でほっと一息。

気がつけば、お昼を食べ損ねていました。

もうすぐ夕食の時間なので、空腹をお菓子でなだめて、宿周辺を散策します。

外に出ると、延暦寺のお堂がすぐそばにあります。

広い館内も散策。これは、お寺のステンドグラス?

ステンドグラスといったら教会を連想します。なんだか斬新~。

● 琵琶湖の夕暮れ

そのうちに、日が暮れてきました。

湖の夕焼けがきれい。

琵琶湖の西側に位置している比叡山。東側に夕焼けを見るのは変な気もします。

比叡山越しに沈む夕日が湖に映っているということですね。

● 精進料理

すっかりおなかが空いてしまったので、早めの夕食に向かいます。

智積院は、懐石料理も頼めましたが、ここは精進料理のみ。

パリパリの不思議な触感のものがありました。海藻クリスタルという名前だそう。

湯葉系と栗が多いメニューで、おいしくいただきました。

智積院では、おひとり様宿泊客といえばなぜか女性ばかりでしたが、延暦寺では、男性のおひとり様がちらほら食事の席にいました。

サイクリスト風の恰好の人もいました。自転車で比叡山の上まで登ったのたら、すごいですね。

建物内は、どこを歩いても新しく広々としていて、お寺の宿とは思えません。

ホテルのような宿坊がどんどん増えてきているんでしょう。

廊下を歩いていたら、お風呂からあがった青年がうろうろ、きょろきょろしていました。

館内探検中かなと思ったら、スマホで「おーい、ちょっと出てきて」と助けを呼んでいました。

部屋がわからなく迷ってしまったようです。

● 丹波の栗

部屋に戻り、錦市場で買った焼きぽん栗をデザートに。

粒が大きくて、食べがいがあります。

琵琶湖のイルミネーションを眺めて過ごします。

湖の向こう岸の明かりが、きれいに見えました。

湖の上に大きな赤くて丸い月が出ているのが見えます。

月は、地平線の近くでは大きくても、空の上に上がるとたいてい小さく見えますが、空の上の方にいっても大きなまま。

空が近いからかしら?

明日は最終日。滋賀から京都経由で奈良に向かいます。

時間が足りなくなってあせるのはもうこりごり。

なるべく混雑を避けていきたいものです。

4日目に続きます。

● 同志社女子大文化祭

六波羅蜜寺から大通りに戻ってバスに乗り、相国寺へ向かいます。

そばにある同志社女子大が文化祭期間中でにぎやか。

女子学生たちに呼び込まれたので、ちょっとのぞいてみました。

わー、女子しかいないー!当たり前ですけど。

共学のキャンパスは、通りを挟んだ向こう側にあります。

創始者はクリスチャンの新島襄。

構内の建築物は、外観も内装も外国のような雰囲気があり、宣教師の協力で作られた学校だなあと感じます。

キャンパス内の校舎は古めかしく、登録有名文化財や重要文化財の建物が点在しています。

相国寺への道すがら、ヴォーリーズが設計したアーモスト館を眺めました。

クラーク記念館もありました。同志社のクラークさんと北大のクラークさんとは、どうやら別人のようです。

● ラスボス的なお寺

同志社大学と同志社女子大の間の道を進むと、相国寺の門が見えてきました。

臨済宗相国寺派の大本山。

そんなに目立つお寺ではありませんが、鹿苑寺(金閣寺)や慈照寺(銀閣寺)は、実はこの相国寺の塔頭。

塔頭というのは、支店というか、子分のようなお寺のことです。

修学旅行に行った人にとって、金閣寺と銀閣寺は京都のお寺の代表格。

その親分である相国寺は、ラスボス的な雰囲気がありますね。(勝手なイメージ)

● 鳴き龍の天井画

大本山らしい悠々としたたたずまいの、大きな法堂に入りました。

このお寺にも立派な龍の天井画があります。

通常非公開ですが、春と秋の年に2回、特別公開され、見ることができます。

慶長10年(1605)に狩野光信によって描かれた八方にらみの龍(撮影不可)。

建仁寺で見た龍は、平成14年(2002)のもので、とても彩色鮮やかでした。

ここの龍は400年以上前に描かれたのものですが、今も鮮やかな色が残っています。

そして、堂内で手を叩くと、音が反響して龍が鳴いているように聞こえる「鳴き龍」です。

2人で交互に叩いてみました。母の拍手の方に、龍ははっきり応えていました。

禅寺の石庭は、小さな宇宙。

華灯窓から覗く、静かな世界。

板張りの廊下に、小さな鐘が下がっており、「こんなところに鐘があるのは、なぜだろうね?」と母と話していると、背後から「いたずらして勝手に鳴らされないように、叩く棒を中に隠しているんですよ」という声が聞こえました。

お寺の人で、手を伸ばして鐘の中に手を入れたかと思うと、その手は棒(撞木、しゅもく)を握っていました。

「上手に隠しているんですね~」と、母とびっくり。

● 宗旦稲荷

久しぶりに宗旦(そうたん)稲荷もお参りします。

茶道家、千宗旦になりすまして、茶会を開いた狐を祀っています。

これは稲荷社ではなく、そこから見た景色です。

● 細道を迷う

相国寺のあとは、さらに西へ向かい、千本通上立売でバスを下車。

ここから千本釈迦堂に向かいますが、すごく変な細道です。

途中、通行止めの表示を見て、Uターン。

塀をへだてたすぐ向こうに見えているのに、行っても行ってもたどり着きません。

そういえばこの道、以前通ったことがあったような。

前に訪れたときにも、細道に迷いこんでぐるりと遠回りをする、同じ過ちをしでかしたことを思い出しました。

赤いルートでくねくねと

また同じことをしてしまったわ・・・。

遠い目になりながら、ひたすら細道を歩いて、大回りの上にようやくお寺の門にたどり着きました。

距離は1キロくらいでしたが、先が見えないため、相当長い距離に思えました。

● 東博の展覧会

お寺の宝仏殿の目玉は、六地蔵と十大弟子の像。

どちらも目下、東京国立博物館で開催されている展覧会、「特別展 京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」に展示中。

母も私も、2度鑑賞に行きました。

それで、快慶・定慶の彫った仏像たちを所蔵するお寺が気になって、今回寄ってみたのです。

おかめ像は佐川急便など、いろんな会社が寄進していました。

お賽銭を入れようとしたら、箱は小銭が詰まってぎゅうぎゅうあふれ出ている状態。

あまり見ない光景です。泥棒がやってくる前に、回収してー。

帰りは別の門から抜けて歩くと(上の地図の青いルート)、300メートルいかないところに上七軒のバス停がありました。

ここからくれば近かったのに~。

京都行のバスは、ギュウギュウに混んでいます。

みんな京都駅に行きたいようで、バス停に泊まっても乗客は誰も降りず、乗ってくるばかり。

● 養源院の参道

終点の京都駅に出てから、母のリクエストの養源院へ向かいます。

バスの中は乗客ですごく混んでいるし、道路も車が動かずに混んでいます。

11月の連休、恐るべし。

駅から臨時便が出る光景はもう見慣れていますが、今回は清水寺への直行便がでていた。

清水寺に行きたい人は、それほどに多いのです。乗客がばらけるので、とても便利です。

養源院の参道は、もみじが美しい場所ですが、今年はまだちょっと早めでした。

● 変わった観覧法

ここは独特の観覧システムを設けています。

小ぢんまりとした庵ですが、俵屋宗達のふすま絵など、国宝が何点もあります。

そうした数々の名宝を、係の人が解説しながら部屋ごとに紹介していきます。

浅井長政の供養のために、娘のお江が建てた、歴史と密接につながるお寺。

お市の方、茶々、お初、そしてお江の手へと渡った、浅井家に伝わる弁天様が祀られていました。

お宝の中でもインパクト大なのは、伏見城の戦いで命を落とした、徳川家康の家臣、鳥居元忠の血天井。

シミとなって残る血痕のついた天井を見上げるなんて、ゾッとしますが、供養のためにわざわざこうしているとのこと。

たしかに、床に張って踏んでしまったら、供養にはなりませんね。

説明してくれたのはご年配のおばあさん。

小さい場所で、住職らしき人の説明をカセットテープで流し、それからおばあさんが軽快に追加説明をします。

20名ほどの聴衆の中に一人すごく反応のいいおじさんがおり、「へ~」「ほ~」「なるほどね!」と、ひっきりなしに上がる合いの手に、おばあさんが喜んで、説明は弾んでいました。

● 京都のコナン

小さいお寺ながら、じっくり説明を聞いて回ると、案外時間がかかりました。

養源院は、コナンにも採り上げられたようです。

作者も取材に訪れたのでしょう。

でもやっぱり、こちらのポスターの方がしっくりきますね。

俵屋宗達による、表獅子・裏白象図の着色杉戸絵です。

● 道路が動かない

養源院を出て、すぐそばの智積院まで歩き、預けていた荷物を受け取って駅行きのバスに乗りました。

もう終点の駅に近い場所なので、バスは飽和状態。

キャリーを中に運び込むのにも一苦労です。

さらに道路が混んでいて、なかなか前に進みません。

そのうちに、バスは動かなくなってしまいました。

思わぬ時間のロスです。普段は10分あれば余裕で着く距離を、30分以上かかって駅に到着。

乗るはずの電車が、ちょうど出てしまったところでした。

● この旅一番のピンチ

これから京都を離れて延暦寺へ向かい、お寺の宿に泊まる予定の私たち。

大津京駅から、宿泊客専用のホテル行きシャトルバスが出ますが、次の電車に乗ると、バス発車時刻より2分遅れて駅に着くことになってしまいます。

バスはそれが最終便。

延暦寺までのアクセスは限られているし、どうしよう。

目の前が真っ暗になりましたが、とりあえず宿に電話して状況を伝えます。

「今はドライバーとつながらないので、何ともいえない」と言われました。

とりあえず次の電車で大津京に向かうことにします。

連絡が取れずにシャトルバスが行ってしまったら、大ピンチです。

大津京から比叡山に向かうバスは、ホテルバス以外にはなく、自力で行く方法がわかりません。

青くなったまま、駅に着いたら改札に猛ダッシュ。

どれほどの規模の駅かもわからず、シャトルバスの正確な場所もわからないため、不安はふくらむばかり。

● なんとかセーフ

駅の外に走り出ると、目の前にホテル名が書かれたバスが停まっていました。

待っていてくれたのです。宿の人が連絡をつけてくれたのでしょう。

転がるように駆け寄って、送れたことを謝って乗り込みます。

4分遅れの出発になりました。

ああ、乗せてもらえてよかった~。

ほかの乗客の方々には、ご迷惑をおかけしました。

この旅初めての緊張とピンチ。京都の混雑があそこまで凄まじいと、読み切れませんでした。

親子で心臓がバクバク。

ようやく落ち着いて、辺りの景色が見られるようになってきた頃には、バスはずいぶん高くまで山を登っており、琵琶湖がきれいに見え始めました。

天気がいい日なので、景色がとてもきれい。

30分間、くねくねと山を登っていって、とうとう比叡山の宿に到着しました。

● 延暦寺会館

チェックインを済ませ、部屋に荷物を置いて、安堵のため息をつきます。

部屋からも琵琶湖が望めます。

お茶菓子でほっと一息。

気がつけば、お昼を食べ損ねていました。

もうすぐ夕食の時間なので、空腹をお菓子でなだめて、宿周辺を散策します。

外に出ると、延暦寺のお堂がすぐそばにあります。

広い館内も散策。これは、お寺のステンドグラス?

ステンドグラスといったら教会を連想します。なんだか斬新~。

● 琵琶湖の夕暮れ

そのうちに、日が暮れてきました。

湖の夕焼けがきれい。

琵琶湖の西側に位置している比叡山。東側に夕焼けを見るのは変な気もします。

比叡山越しに沈む夕日が湖に映っているということですね。

● 精進料理

すっかりおなかが空いてしまったので、早めの夕食に向かいます。

智積院は、懐石料理も頼めましたが、ここは精進料理のみ。

パリパリの不思議な触感のものがありました。海藻クリスタルという名前だそう。

湯葉系と栗が多いメニューで、おいしくいただきました。

智積院では、おひとり様宿泊客といえばなぜか女性ばかりでしたが、延暦寺では、男性のおひとり様がちらほら食事の席にいました。

サイクリスト風の恰好の人もいました。自転車で比叡山の上まで登ったのたら、すごいですね。

建物内は、どこを歩いても新しく広々としていて、お寺の宿とは思えません。

ホテルのような宿坊がどんどん増えてきているんでしょう。

廊下を歩いていたら、お風呂からあがった青年がうろうろ、きょろきょろしていました。

館内探検中かなと思ったら、スマホで「おーい、ちょっと出てきて」と助けを呼んでいました。

部屋がわからなく迷ってしまったようです。

● 丹波の栗

部屋に戻り、錦市場で買った焼きぽん栗をデザートに。

粒が大きくて、食べがいがあります。

琵琶湖のイルミネーションを眺めて過ごします。

湖の向こう岸の明かりが、きれいに見えました。

湖の上に大きな赤くて丸い月が出ているのが見えます。

月は、地平線の近くでは大きくても、空の上に上がるとたいてい小さく見えますが、空の上の方にいっても大きなまま。

空が近いからかしら?

明日は最終日。滋賀から京都経由で奈良に向かいます。

時間が足りなくなってあせるのはもうこりごり。

なるべく混雑を避けていきたいものです。

4日目に続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます