その1からの続きです。

● 平泉中尊寺へ

一関は平泉の近く。ということで、中尊寺に連れて行ってもらいました。

平日なのに駐車場はいっぱいで、ようやくあいている場所を見つけて滑り込みました。

世界遺産効果?

表参道入り口にある月見坂が結構きつくて長くて息が切れて、登山している気分。

「俺、革靴で底がつるつるなんだよね」とかっちゃん。

スーツに合ったピカピカの靴が、ちょっと土ぼこりを受けていました。

伊達藩が植えた杉並木の参道を、さらにぐぐっと登っていくと、木立の合間から見晴らしの良い景色が望めます。

標高130mまで上ってきたのです。天気がいい日で、遠くの山の方まで見渡せました。

● 最澄のともしび

奥州藤原氏初代の清衡が造営した中尊寺。

ここは天台宗の東北大本山で、比叡山延暦寺の「不滅の法灯」が分火されているそうです。

最澄が1200年前に灯した火が、この本堂にもあるんですね。

普段は秘仏のご本尊、丈六釈迦如来坐像が、世界文化遺産登録五周年・東日本大震災復興祈願として、ちょうど御開帳中でした。

新しいなと思ったら、700年近く本尊がないままで、数年前に新本尊の開眼法要が行われたそうです。

参拝ルートを辿っていたら、途中にスズメバチの巣があるらしく、大回りして迂回路を通りました。

世界遺産も、ハチには勝てないようです。

● 境内散策

ここには、境内のお堂の数がたくさんあります。

何度か訪れたことがありますが、いつも数えきれません。

目の病気が治るとされる峯薬師堂。

ここの目のお守りを、父に渡したことがありました。

手前にある池には、天然記念物のモリアオガエルが生息しているそうです。

うっそうとした杉木立に護られるようにして姿を現す、国宝の金色堂。

中はきらきらとまばゆい極楽浄土の世界です。

塔頭の大長寿院の山門。

趣があります。

金色堂の向かいにある、茅葺屋根の弁財天堂。

雰囲気のいいお堂が並びます。

阿弥陀如来と歓喜天がご本尊の阿弥陀堂。

● 山の中の弁慶

弁慶堂は、地蔵菩薩を祀る愛宕宮ですが、堂内に弁慶像があることから、弁慶堂と呼ばれています。

横には甲冑姿の義経像もいますが、なぎなたを手に立ちはだかっている大迫力の弁慶の方にばかり目が行ってしまいます。

だからやっぱり弁慶堂なんでしょうね。

こんな木の根が張っているので、足元に注意しながら歩かないとつまづいてしまいます。

革靴のかっちゃんが根っこ道を歩くのは大変そう。

牛若丸が修行をしたという京都の鞍馬山の根っ子道を思い出しました。

弁慶堂のそばには、弁慶の顔はめパネルがありました。

山道で、こんな人に会いたくないわ~。

かっちゃんをモデルにしたら、目力が強くて弁慶にぴったり。様になりすぎました!

● 古戦場レストラン

参拝を終えて、再び車で走り出します。

途中「ファミリーレストラン 古戦場」という看板を見かけて「!!!」と思いました。

少し前に川中島を訪れてきたところ。

古城レストランならロマンチックですが、古戦場レストランって、どんなテンションで食事をすればいいの?

しかも、なんとお風呂付ファミリーレストランなんだそうです。

気になる~!

そういえば中尊寺駐車場前レストランには「ずんだコロッケあります」と書いてありました。

「なんかすごい名前だねー」と笑って通り過ぎましたが、食べてみるんだったなあ。

といっても先ほどのお餅御膳がまだずっしりとおなかの中に残っており、まだ全然おなかは空いていません。。

● げいびけいとげんびけい

この辺りには「げいびけい(猊鼻渓)」と「げんびけい(厳美渓)」というややこしい2つの渓谷名所があります。

一関から見て東が猊鼻渓、西が厳美渓だそうです。

2人とも初めてなので、違いが判らず、とりあえず猊鼻渓に行ってみることにしました。

かなり郊外に入っていきます。

「すごい、こんな何もない田舎があるんだなあ」と驚くかっちゃん。

多賀城の人が見ても、確かに驚くでしょうね。

● 猊鼻渓に来たものの

ナビに案内されて、猊鼻渓に到着。

何の前知識もなく来てしまった私たち。

さーて、美しい景色はどこかな~?と思ったら、ここから小舟に乗り換えて船上遊覧する場所だとわかりました。

船旅の所要時間は1時間半。時間が足らないため、乗り場まできておきながら、今回はやめておくことにしました。

でもせっかく来たし、駐車場に車を停めたので、辺りをちょっと散策して、休憩することにします。

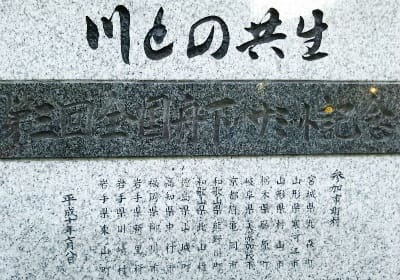

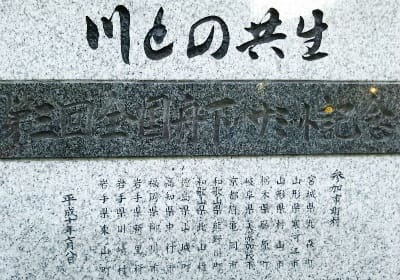

川のほとりに「第3回全国川下りサミット記念」の碑があり、川下りを行っている年の名前が羅列されていました。

名を連ねているところで川下りをしたことがあるのは、京都の亀岡、和歌山の熊野川や高知県の中村市、徳島の山城町、福岡県柳川市など。

どれもよかったわあ。ここも乗りたかったなあ。

いつか、古戦場と込みで!

● 猊鼻渓のマンホール

ここのマンホール、かわいい!!

川沿いには、どなたかの胸像。

猊鼻渓というここの名前のもととなった佐藤猊巌(げいがん)という人でした。

そのすぐ隣には手形プレート。これだけ近いと、猊巌さんのものだと思いますよね。

ブブー、違います。きんさん・ぎんさんの手形プレートでした。

お誕生日にここを訪れていたんですねー。

なぜわかるかというと、私も同じバースデーだからです!

● 古巣の多賀城へ

それから車を飛ばして県境を越え、一路宮城の多賀城へ。

一関と仙台は、新幹線でも30分はかかるように、近いようで結構距離があり、車だと2時間近くかかります。

その間、なんども眠くなって、意識を失いました。

とうとう、かつて暮らしたことがある多賀城に着きました。

今回の旅の間お世話になる、友人さっちゃん宅へと向かいます。

かっちゃんもさっちゃんも中学つながりの友人で、同窓会以来となる2年ぶりの再会。

久しぶり~。

● 友人のお店

荷物を置いてから、かっちゃんと彼女の出勤についていきました。

近くの飲み屋街でママさんをやっている彼女。

友人がお水のママって、初めてだわ~。

さっちゃんの(本当の)ママから引き継いだというお店は、その名も「さっちゃん」。

昭和レトロたっぷりの店内が懐かしい感じ。

中学の時からおっとりのんびりしている彼女ですが、お店を一人で切り盛りしているというので、すごいなあと思います。

接客業の全てを一人でやるって、大変なことですよね。

はじめはにぎやかにお喋りしていましたが、その後お客さんがやってきたので、静かにしていました。

● 同業種交流

なにか料理の食材が足りなかったようで、どうするのかなと思ったら「ちょっと待ってて」とお店を出て、すぐに戻ってきました。

「買ってきたの?」

「ううん、隣の店から借りた」

そのお店のお客さんが「さっちゃんにも」とことづかったという、大量のネギをもらっていました。

同業者同士で助け合って、みんな仲がいいんですね~。江戸時代の長屋づきあいみたい。

お客さんが途切れた合間に、いろいろとおしゃべりします。

久しぶりなので、話題はたくさんあるのです。

けれど、日中めいっぱい移動した私は途中で眠くなり、奥の座敷を借りてひと眠り。

再び目を開けた時には、すでにかっちゃんの姿はありませんでした。帰ったのね~。

代わりに近所の病院で看護師をしているという常連さんの女性がおり、ねぼけまなこで挨拶をしました。

真夜中すぎにさっちゃんはお店を締め、常連さんと一緒に3人で隣の飲み屋へ移動。

リアル親子のママさんとチーママさんを紹介してもらって、ここでもごあいさつ。

一杯飲んでから、タクシーを呼んでもらって、3人で帰りました。

常連さんは、近くのコンビニで途中下車。

さっちゃん宅に着いた私たちは、シャワーを浴びてまったり。

さらにおしゃべりをしてから、遅めの就寝となりました。

2日目に続きます。

● 平泉中尊寺へ

一関は平泉の近く。ということで、中尊寺に連れて行ってもらいました。

平日なのに駐車場はいっぱいで、ようやくあいている場所を見つけて滑り込みました。

世界遺産効果?

表参道入り口にある月見坂が結構きつくて長くて息が切れて、登山している気分。

「俺、革靴で底がつるつるなんだよね」とかっちゃん。

スーツに合ったピカピカの靴が、ちょっと土ぼこりを受けていました。

伊達藩が植えた杉並木の参道を、さらにぐぐっと登っていくと、木立の合間から見晴らしの良い景色が望めます。

標高130mまで上ってきたのです。天気がいい日で、遠くの山の方まで見渡せました。

● 最澄のともしび

奥州藤原氏初代の清衡が造営した中尊寺。

ここは天台宗の東北大本山で、比叡山延暦寺の「不滅の法灯」が分火されているそうです。

最澄が1200年前に灯した火が、この本堂にもあるんですね。

普段は秘仏のご本尊、丈六釈迦如来坐像が、世界文化遺産登録五周年・東日本大震災復興祈願として、ちょうど御開帳中でした。

新しいなと思ったら、700年近く本尊がないままで、数年前に新本尊の開眼法要が行われたそうです。

参拝ルートを辿っていたら、途中にスズメバチの巣があるらしく、大回りして迂回路を通りました。

世界遺産も、ハチには勝てないようです。

● 境内散策

ここには、境内のお堂の数がたくさんあります。

何度か訪れたことがありますが、いつも数えきれません。

目の病気が治るとされる峯薬師堂。

ここの目のお守りを、父に渡したことがありました。

手前にある池には、天然記念物のモリアオガエルが生息しているそうです。

うっそうとした杉木立に護られるようにして姿を現す、国宝の金色堂。

中はきらきらとまばゆい極楽浄土の世界です。

塔頭の大長寿院の山門。

趣があります。

金色堂の向かいにある、茅葺屋根の弁財天堂。

雰囲気のいいお堂が並びます。

阿弥陀如来と歓喜天がご本尊の阿弥陀堂。

● 山の中の弁慶

弁慶堂は、地蔵菩薩を祀る愛宕宮ですが、堂内に弁慶像があることから、弁慶堂と呼ばれています。

横には甲冑姿の義経像もいますが、なぎなたを手に立ちはだかっている大迫力の弁慶の方にばかり目が行ってしまいます。

だからやっぱり弁慶堂なんでしょうね。

こんな木の根が張っているので、足元に注意しながら歩かないとつまづいてしまいます。

革靴のかっちゃんが根っこ道を歩くのは大変そう。

牛若丸が修行をしたという京都の鞍馬山の根っ子道を思い出しました。

弁慶堂のそばには、弁慶の顔はめパネルがありました。

山道で、こんな人に会いたくないわ~。

かっちゃんをモデルにしたら、目力が強くて弁慶にぴったり。様になりすぎました!

● 古戦場レストラン

参拝を終えて、再び車で走り出します。

途中「ファミリーレストラン 古戦場」という看板を見かけて「!!!」と思いました。

少し前に川中島を訪れてきたところ。

古城レストランならロマンチックですが、古戦場レストランって、どんなテンションで食事をすればいいの?

しかも、なんとお風呂付ファミリーレストランなんだそうです。

気になる~!

そういえば中尊寺駐車場前レストランには「ずんだコロッケあります」と書いてありました。

「なんかすごい名前だねー」と笑って通り過ぎましたが、食べてみるんだったなあ。

といっても先ほどのお餅御膳がまだずっしりとおなかの中に残っており、まだ全然おなかは空いていません。。

● げいびけいとげんびけい

この辺りには「げいびけい(猊鼻渓)」と「げんびけい(厳美渓)」というややこしい2つの渓谷名所があります。

一関から見て東が猊鼻渓、西が厳美渓だそうです。

2人とも初めてなので、違いが判らず、とりあえず猊鼻渓に行ってみることにしました。

かなり郊外に入っていきます。

「すごい、こんな何もない田舎があるんだなあ」と驚くかっちゃん。

多賀城の人が見ても、確かに驚くでしょうね。

● 猊鼻渓に来たものの

ナビに案内されて、猊鼻渓に到着。

何の前知識もなく来てしまった私たち。

さーて、美しい景色はどこかな~?と思ったら、ここから小舟に乗り換えて船上遊覧する場所だとわかりました。

船旅の所要時間は1時間半。時間が足らないため、乗り場まできておきながら、今回はやめておくことにしました。

でもせっかく来たし、駐車場に車を停めたので、辺りをちょっと散策して、休憩することにします。

川のほとりに「第3回全国川下りサミット記念」の碑があり、川下りを行っている年の名前が羅列されていました。

名を連ねているところで川下りをしたことがあるのは、京都の亀岡、和歌山の熊野川や高知県の中村市、徳島の山城町、福岡県柳川市など。

どれもよかったわあ。ここも乗りたかったなあ。

いつか、古戦場と込みで!

● 猊鼻渓のマンホール

ここのマンホール、かわいい!!

川沿いには、どなたかの胸像。

猊鼻渓というここの名前のもととなった佐藤猊巌(げいがん)という人でした。

そのすぐ隣には手形プレート。これだけ近いと、猊巌さんのものだと思いますよね。

ブブー、違います。きんさん・ぎんさんの手形プレートでした。

お誕生日にここを訪れていたんですねー。

なぜわかるかというと、私も同じバースデーだからです!

● 古巣の多賀城へ

それから車を飛ばして県境を越え、一路宮城の多賀城へ。

一関と仙台は、新幹線でも30分はかかるように、近いようで結構距離があり、車だと2時間近くかかります。

その間、なんども眠くなって、意識を失いました。

とうとう、かつて暮らしたことがある多賀城に着きました。

今回の旅の間お世話になる、友人さっちゃん宅へと向かいます。

かっちゃんもさっちゃんも中学つながりの友人で、同窓会以来となる2年ぶりの再会。

久しぶり~。

● 友人のお店

荷物を置いてから、かっちゃんと彼女の出勤についていきました。

近くの飲み屋街でママさんをやっている彼女。

友人がお水のママって、初めてだわ~。

さっちゃんの(本当の)ママから引き継いだというお店は、その名も「さっちゃん」。

昭和レトロたっぷりの店内が懐かしい感じ。

中学の時からおっとりのんびりしている彼女ですが、お店を一人で切り盛りしているというので、すごいなあと思います。

接客業の全てを一人でやるって、大変なことですよね。

はじめはにぎやかにお喋りしていましたが、その後お客さんがやってきたので、静かにしていました。

● 同業種交流

なにか料理の食材が足りなかったようで、どうするのかなと思ったら「ちょっと待ってて」とお店を出て、すぐに戻ってきました。

「買ってきたの?」

「ううん、隣の店から借りた」

そのお店のお客さんが「さっちゃんにも」とことづかったという、大量のネギをもらっていました。

同業者同士で助け合って、みんな仲がいいんですね~。江戸時代の長屋づきあいみたい。

お客さんが途切れた合間に、いろいろとおしゃべりします。

久しぶりなので、話題はたくさんあるのです。

けれど、日中めいっぱい移動した私は途中で眠くなり、奥の座敷を借りてひと眠り。

再び目を開けた時には、すでにかっちゃんの姿はありませんでした。帰ったのね~。

代わりに近所の病院で看護師をしているという常連さんの女性がおり、ねぼけまなこで挨拶をしました。

真夜中すぎにさっちゃんはお店を締め、常連さんと一緒に3人で隣の飲み屋へ移動。

リアル親子のママさんとチーママさんを紹介してもらって、ここでもごあいさつ。

一杯飲んでから、タクシーを呼んでもらって、3人で帰りました。

常連さんは、近くのコンビニで途中下車。

さっちゃん宅に着いた私たちは、シャワーを浴びてまったり。

さらにおしゃべりをしてから、遅めの就寝となりました。

2日目に続きます。