普仏戦争と前田正名 Vol9の続きです。

なんといえばいいのでしょうか。

前田正名が主人公だというので「巴里の侍 」(ダ・ヴィンチブックス)

| 月曜物語 (旺文社文庫 540-2) |

| アルフォンス・ドーデ | |

| 旺文社 |

お客さまが見えられて、コメント欄に続きを紹介してくださっておりますが、「盲の皇帝」によりますと、ドーデは普墺戦争の最中にミュンヘンへ行き、シーボルトに会います。

ところが、シーボルトが贈ると約束してくれていました日本の悲劇「盲の皇帝」の訳本(何語に訳したものなのかはわかりません)は、ヴュルツブルクにいますシーボルト夫人の手元にあり、ヴュルツブルクにはプロイセン軍が迫っていまして、フランス人が出かけていくことは不可能でした。

(追記)コメント欄にて、ver a soia氏が、フランス語の訳本であった旨、詳細に推論くださっています。ご覧になってください。

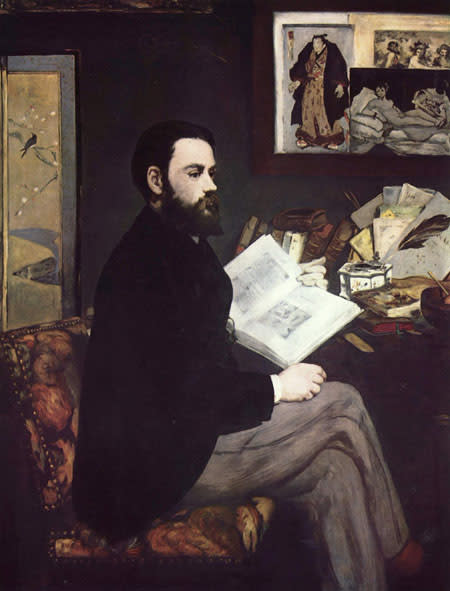

さて、夫人をヴュルツブルクに置いて、なぜシーボルトがミュンヘンにいたのか、なんですけれども、シーボルトは、自分の日本コレクションをバイエルン王国が買い上げてくれるように働きかけていまして、王宮の一部を提供され、史書や絵画や工芸品や武具や、すばらしく雑多なそのコレクションを整理していたんです。

| 黄昏のトクガワ・ジャパン―シーボルト父子の見た日本 (NHKブックス) |

| ヨーゼフ クライナー | |

| 日本放送出版協会 |

「黄昏のトクガワ・ジャパン―シーボルト父子の見た日本」収録のブルーノ・J・リヒツフェルト氏著「ミュンヘンのシーボルト・コレクション」を見ますと、1866年(慶応2年)、普墺戦争が終わりました後の秋に、シーボルトがミュンヘンの王宮でコレクションを展示しておりました最中、風邪で体調をくずし、死去した経緯が、詳しく述べられています。

ミュンヘンのシーボルト・コレクションは、シーボルト二度目の来日時に、主に江戸で、買い集められましたものです。

帰国後の1863年(文久3年)、シーボルトはそのコレクションをアムステルダムで公開展示し、図録を作り、オランダ政府の買い上げを希望したのですが、すでに日本の開国後で、それほど珍しいものではなくなっていたため、かないませんでした。

そこでシーボルトは、コレクションをヴュルツブルクの学校の講堂に移して、バイエルン王国に買い上げを打診しました。

時のバイエルン王、マクシミリアン2世(ルートヴィヒ2世の父親)は、シーボルトのコレクションを核として、民俗学博物館を設立する構想を持つようになりましたが、 実現しないまま、1864年(元治元年)に死去します。

リヒツフェルト氏の推測によりますと、シーボルトは、19歳で即位しましたルートヴィヒ2世に謁見して、さらに買い上げを依頼したのではないか、ということです。

しかし、なかなか実現に至りませんでした間に、ヴュルツブルクの学校の講堂が使えなくなり、シーボルトは、コレクションの収納場所を、早急に見つける必要に迫られます。

それが、ちょうど1865年(慶応元年)の冬のことだったのですが、シーボルトはパリに滞在しておりました。

結局、バイエルン王国文部省から、ミュンヘンのホーフガルテン、王宮の公園に面しています宮殿内の北部ギャラリーホールの使用許可がおり、1866年の3月、シーボルトは帰国し、自費で、コレクションをミュンヘンに移します。

コレクションの展示公開は、1866年5月19日から行われました。

当初、シーボルトは、移送費と展示運営のために、低額ながら入場料を取ろうとしたのですが、国王(ルートヴィヒ2世です!)から断られ、一般公開はやめて、招待者のみに限定しました。

その上で、ですね。

シーボルトは、「日本の学術研究と武道をヨーロッパに広めるために日本の士官と学者をヨーロッパに招いて、ここミュンヘンをはじめ、他の都市でもシーボルトの責任のもとで研修会を開く」という計画で、「1866年8月26日付で国王の許可も下りていた」(ルートヴィヒ2世です!!! 仰天)そうなのですが、この計画も買い上げも、1866年10月18日のシーボルトの死去により、実現しませんでした。

結局、バイエルン政府がコレクション購入を決定しましたのは、1874年(明治7年)、普仏戦争が終わり、ドイツ帝国が成立した後の話です。

以上の事実と、ドーデの小説をくらべてみますと、シーボルトのパリ来訪の時期をずらしております以外に、シーボルトの死の時期も、普墺戦争の最中にずらしています。

しかし、ミュンヘンでのシーボルトのコレクション展示公開が1866年5月19日からのことでして、プロイセンがオーストリアに宣戦布告しましたのが6月15日ですから、前年パリで世話になったお礼に、シーボルトがドーデを招待していまして、ドーデは戦争見物も兼ね、6月の半ばすぎてからミュンヘンへ出かけた、というようなことがありましても、これは、おかしくありません。

この小説の軸になっています、日本の悲劇「盲の皇帝」云々の話はどうなのでしょうか。

ドーデは、出来事の時期をずらし、物語の時間を短くしまして劇的にし、シーボルト死去の時に居合わせたことにも、してしまっています。

「盲の皇帝」の訳本をシーボルトが贈ってくれる予定だった、という話も、創作であった可能性が高そうに思います。

シーボルトから『妹背山婦女庭訓』のあらすじは聞いて印象に残っていたのでしょうし、訳本もあったのかもしれませんけれども、結局、この小説を、「普仏戦争によって、かわいそうな盲の皇帝は、遠い異国の物語の中にではなく、現実のフランスにいるとわかった」と、ナポレオン3世への揶揄でしめくくりたかったがために、話をふくらませたのではなかったでしょうか。

それにいたしましても。

ドーデが描いています、王宮に展示されましたシーボルト・コレクションの描写は、迫真です。

プロイセンの鷲勲章を与えられているオランダの軍人として、大佐(シーボルト)は自分がここにいるかぎり何びともあえて自分のコレクションには手をつけまいと考えていた。そしてプロイセン軍の到来を待ちながら、国王が彼に与えた王宮の庭のなかにある三つの細長い広間を礼装して歩きまわるほかはもう何もしなかった。この広間はパレ=ロワイヤルのようなもので、ただ本物のパレ=ロワイヤルよりももっと緑が多くもっと陰気で、フレスコ画をえがいた壁にとりまかれている。

この陰鬱な大宮殿のなかで、札をつけて陳列されたこれらの骨董品は、まさに博物館というもの、つまりその本来の環境から切り離されてはるばると招来された品物の、あのものさびしい寄せ集めをなしていた。シーボルト老自身もこの寄せ集めの一部であるかのように見えた。わたしは毎日彼に会いに行き、彼とふたりで版画で飾られたあの日本の写本や、あるものは開くためには床に置かねばならないほどばかでかく、あるものは縦の長さが爪ほどしかなく、虫めがねでしか読めないような、金色に塗った、繊細で貴重な科学書や史書をひもといて長い時間を過ごした。

そしてドーデは、この「青の国」と題されました章を、こうしめくくっているんです。

とりわけ大佐が清純で品位があって独創的でひじょうに深遠な詩情を持つあの日本の短詩の一つを読んでくれた日など、漆や玉や地図のけばけばしい色彩だのの、ああいったきらめきを目のうちに残しながらそこを出ると、ミュンヘンの町はわたしに奇妙な印象をあたえた。日本、バイエルン、わたしにとっては目新しいこの二つの国、わたしがほとんど時を同じゅうして知り、その一方を通して他方を見ているこの二つの国が、わたしの頭のなかでもつれ、混り合い、一種の茫漠とした国、青い国となるのだった……。今しがた日本の茶碗に描かれた雲の線や水の素描のなかに見たあの旅路の風物の青い線を、城壁の青い壁画のなかにわたしはまた見出した……。そして日本の兜をかぶって広場で教練しているあの青服の兵士たちも、忘れな草(フェアギスマイニヒト)と同じ青さのあの静かな大空も、わたしを「青ぶどう」ホテルへ連れ帰るあの青服の御者も!……

どびっくりです!!! 日本とバイエルンが重なって見えるって!!!

青い国四国というのは聞いたことがありますが、青い国バイエルンと日本だそうで。

1890年(明治23年)にルートヴィヒ2世を題材にして『うたかたの記』(青空文庫図書カード:No.694)を書きました森鴎外は、ドーデがこんなことを書いているって、知っていたんでしょうか?

知らなかったんでしょうけれども……、おそらく。

一方の「盲の皇帝」、ナポレオン3世です。

普仏戦争の直接の原因は、エムス電報事件でした。

スペインでクーデターが起こり、ブルボン朝のイサベル2世が王位を追われ、スペイン臨時政府は、プロイセン王ヴィルヘルム一世の従弟で、ホーエンツォレルン=ジクマリンゲン家のレオポルド王子に、スペイン王位に就くことを要請したんですね。

レオポルド王子の母方の祖母は、ステファニー・ド・ボアルネ。ナポレオン3世の母オルタンス・ド・ボアルネの又従姉妹で、ナポレオンの養女になっていた人です。

ナポレオン3世にしてみましたら、レオポルド王子は親族ですし、反対する筋合いもないことだったんですが、フランスの新聞が大騒ぎをはじめます。

歴史的に見ましたら、スペイン・ブルボン朝は、フランスの太陽王ルイ14世にはじまってはいるのですが、すでに第二帝政のフランス自身がブルボン家を追い出しているのですから、レオポルド王子でもよさそうなものなのですが、ラインラントを領有しますプロイセンの親戚の王子がスペイン王となることが、いかにフランスにとって危険か、フランスの新聞は書き立てたんですね。

あるいは、もしかしまして、フランス人が王だった国に、ドイツ人の王が立つことへの単純な反発、だったりしたのでしょうか。

このときの帝政は、帝政といいましても自由帝政ですし、だいたいそもそも、ナポレオン3世は普通選挙で皇帝になった人ですから、新聞が騒ぎ、世論が騒ぎますと、それに答えなくてはいけません。

フランス政府は、反対の意向を公にしますと同時に、駐プロイセン大使を、保養地エムスのヴィルヘルム1世のもとへ差し向け、「フランスは大騒ぎで、このままでは紛争の種になりかねないから王位を辞退してもらえないか」と、懇願します。

ヴィルヘルム1世にしてみましたら、クーデタが起こりました不安定な状況の国へ、親戚の王子を差し向けますのは、さして望ましいことでもなく、王子とその父親に相談し、結局、辞退することになりました。

ことは、これで終わったはずだったのですが、かさにかかりましたフランス政府が、「今後とも絶対にプロイセン王家筋がスペインの王位につかないと確約させろ」と大使に命じるんです。

これは、ナポレオン3世はもとより、首相でさえも知らず、ウージェニー皇后と外相がしたことではなかったか、といわれているようです。

大使は、またもヴィルヘルム1世に迫り、本国の意向を伝えたのですが、当然のことながらヴィルヘルム1世は「すでに辞退を決めて問題は終わっている。確約の必要はない」と、拒否します。大使はしつこく、午後にまた会見を願い、ヴィルヘルム1世は断りました。

ことの次第を、ヴィルヘルム1世はエムスから、ベルリンのビスマルクに打電しました。

一般に、ビスマルクはこの出来事に少々の脚色を加え、電報をドイツの新聞社に流した、といわれます。

このエムス電報事件によりまして、フランスの世論はわき上がり、ドイツへの宣戦布告にいたります。

なぜそこまで、フランスの世論がわいたのかが、私にはいまひとつ、よくわからないのですけれども。

普墺戦争でオーストリアが敗北しまして以来、同じカトリックのオーストリアと南ドイツ諸国に味方するべきだった、と主張していましたフランスの保守勢力は、プロイセンへの敵対意識を燃え上がらせていました。

ドイツ人が、老大国オーストリアではなく、隣国のプロイセン(ラインラントを領有しています)を中心として統一しますことには、不気味なものを感じていたのでしょう。

ビスマルクの工作はフランスに宣戦布告をさせるためであった、といわれるのが常なのですが、本当にそうなのでしょうか。

いくらビスマルクであっても、これでフランスが宣戦布告する、とまでは、予想していなかったのではないのでしょうか。

ではなんのためか、といいますと、つい4年前には敵として戦った南ドイツ諸国が、ドイツ人意識を持ち、積極的に同盟国としての約束を果たしてくれることを目論んで、だったのではないか、と思われます。

| ドイツ史と戦争: 「軍事史」と「戦争史」 |

| 三宅 正樹,新谷 卓,中島 浩貴,石津 朋之 | |

| 彩流社 |

上の本の中島浩喜氏著「第一章 ドイツ統一戦争から第一次世界大戦」より、引用です。

「エムス電報事件でビスマルクによって脚色されたフランス大使の振るまいに対するドイツ人の怒りは、プロイセン一国に向けられたものではなく、ドイツ全体に対するフランス人の行動としてみなされたゆえに、大きな憤激を呼びおこした」

| 狂王ルートヴィヒ―夢の王国の黄昏 (中公文庫BIBLIO) |

| ジャン デ・カール | |

| 中央公論新社 |

さて、ルートヴィヒ2世です。

普仏戦争で宣戦布告しましたのは、フランスの方です。

バイエルン王国に、選択の余地はほとんどなかったと言ってよく、プロイセンを中心としますドイツ統一の中で、プロイセンに恩を売り、独立性を保つためにも、積極的な参戦が必要でした。

ルートヴィヒ2世は軍と首相の助言により動員令を発し、緊急に召集されました議会では、賛成89票、反対58票で、動員令が承認されます。

反対58票は、カトリック教会を中心とします保守勢力です。

しかし、ミュンヘンの民衆は開戦を支持していました。

動員令直後、ルートヴィヒ2世に歓呼しました民衆は、バイエルン軍を指揮しますプロイセンのフリードリッヒ皇太子が到着しますと、熱狂的な歓呼で迎えます。

動員されましたバイエルン兵は10万5千にのぼり、ドイツ軍の三分の一をしめていた、といいます。

「狂王ルートヴィヒ―夢の王国の黄昏」より、以下、引用です。

ドイツ軍の勝利のなかで、バイエルンもまた血の価を知った。フランスのバゼイユ近郊では、バイエルン軍は海軍陸戦隊第一師団を包囲して打ち取り、町を略奪して歩いた。今回の戦争でのバイエルン軍の損失は、将校二百十三名、兵四千名にのぼった。ライオンのように勇敢に戦ったバイエルンの兵士たちは、その代償としてプロイセンから「永遠に眠る」という栄誉を与えられた。

ミュンヘンにセダンの大勝利が伝えられましたとき、戦争を嫌悪していましたルートヴィヒ2世は、国民の祝賀にバルコニーで応えることを拒み、プロイセン出身の母マリー・フォン・プロイセンに代わりを頼んだんだそうです。

それにいたしましても。

バゼイユにおきますバイエルン軍の蛮行は、よほど有名になったようでして、ドーデの「盲の皇帝」にも皮肉が出てまいります。ここらあたりまでまいりますと、この小説、バイエルン王国への罵詈雑言に満ち満ちてきまして、それはそれで、おもしろいんですけれども。

数年前からフランス人の盲目的愛国主義(ショーヴィニスム)、愛国心からの愚行、虚栄心、誇張癖についていろいろと書かれているけれども、わたしはバイエルンの国民以上に高慢ちきでいばりくさってうぬぼれた国民がヨーロッパにいるとは思わない。ドイツ全史のなかから取りだした十ページばかりのごくささやかなバイエルンの歴史が、絵画となり記念物となってばかでかく仰山にミュンヘンの町々に誇示されている。まるで子どもにお年玉としてやる絵本の趣だ。文章はほとんどなく、絵がむやみに多いのだ。パリには凱旋門は一つしかない。バイエルンには十もある。勝利の門だの、元帥の柱廊だの、「バイエルン戦士の勇武のために」建てられたいくつとも知れぬオベリスクだのと。

この国で有名人であるってことはたいしたことだ。その名前はいたるところで石やブロンズに刻まれ、すくなくとも一度は広場の中央に、ないしは白大理石の勝利の女神像にまじってフリーズの高いところに彫像を立ててもらえること請合いなんだから。この彫像や英雄崇拝や記念物への熱中は、この善良な国民にあっては実にとほうもないものになっていて、そのため彼らは町かどに、まだ未知のあすの名士をのせるため万全の準備をととのえて、主のない台座をちゃんと立てているほどなのだ。今ではどの広場もふさがってしまっているに相違ない。一八七〇年の戦争は彼らに無数の英雄を、無数の武勲談を供給したろうから!……

たとえばわたしは、緑の小公園のまんなかに古代ふうの簡易な衣服で立っている有名なフォン・デア・タン将軍を想像すると楽しい。その美しい台石の片面は「バゼイユの村を焼き払うバイエルンの戦士たち」を、他面は「ヴェルトの看護所でフランス負傷兵を虐殺するバイエルンの戦士たち」をあらわすバス・リリーフで飾られているのだ。なんという豪華な記念物となることだろう!

ミュンヘンの凱旋門につきまして、ネット検索をかけてみました。

ひとつだけ、ミュンヘン大学のそばにあるものが出てきたのですが、ミュンヘンは、第二次大戦の空襲で相当な被害を受け、この凱旋門も、復興されたものだそうです。

もともとは、1814年から15年にかけての解放戦争、つまりは対フランスの諸国民戦争の勝利を祝い、1852に建てられたものだそうでして、おそらく、ドーデが見た記念碑といいますのは、ほとんどが対フランス戦の勝利に関するものだったのでは、なかったでしょうか。

| 壊滅 (ルーゴン=マッカール叢書) |

| エミール ゾラ | |

| 論創社 |

普仏戦争と前田正名 Vol7で書きかけておりましたエミール・ゾラの「壊滅」に話をもどします。

主人公モーリスの双子の姉アンリエットは、バゼイユへ出かけていた夫のヴァイスが帰ってきませんで、心配して、戦場のただ中へさがしに出かけます。

命がけでバゼイユにたどりつきましたアンリエットは、ようやく夫にめぐりあうのですが、そのときすでにヴァイスは捕虜になっていまして、銃殺されようとしていました。

正規の兵隊ではなく、民間人が銃をとって戦ってしまったわけですから、バイエルン兵は、即座に射殺していい、ということだったんでしょうね。

目の前で夫を殺されましたアンリエットは、せめて夫の遺体のそばにいたい、と願うのですが、奪還をめざすフランス海軍陸戦隊とバイエルン兵の猛烈な戦闘がはじまり、やがてアンリエットは撤退する兵士たちの波におされて街を出て、さ迷いますうちに、やはり敗走していました弟のモーリスとその戦友ジャンにめぐりあい、ともにセダンの城壁内に帰り着きました。

ヴァイスはアルザスのミュルーズ生まれで、もともとはと言いますと、ドイツ語圏だった地域の住人でしたし、ドイツ人の知り合いも多く、戦争に賛成ではなかったんです。

しかし、居住区が戦場になってしまい、女子供も砲弾にやられ、自分の家が破壊されますと、銃をとらずにはいられなかったわけですし、一般住民が銃をとるような戦いで、攻めるバイエルン兵も殺気だったということなのでしょう。

| 図説 プロイセンの歴史―伝説からの解放 |

| セバスチァン ハフナー | |

| 東洋書林 |

セバスチァン・ハフナー氏著「図説 プロイセンの歴史―伝説からの解放」より引用です。

ホーエンツォレルンとボナパルと、この両王家間の名誉をかけた争いとして始まった戦争は、ドイツ対フランスの国民の戦争となった。その際両者の側で爆発した荒々しい国民憎悪の源は、この戦争をひき起こした諸原因よりも、むしろナポレオン戦争時代の想い出にあった。

ビスマルクをも驚かさずにはおかなかった新たな現象は、突然に戦ったのが一八六四年や一八六六年の時のように国家対国家ではなく、国民対国民だったということである。

ということで、ようやく次回、この未曾有の国民戦争の渦中に身を置きました、前田正名のお話に入りたいと思います。

自叙伝その他をもとに、龍馬との関係のあたりから、始めようかな、と。

「壊滅」のジャンとモーリスにつきましては、パリ・コミューンにまで話が進みましたら、もう一度、登場願う予定でおります。

このシリーズ、次回に続きます。

クリックのほどを! お願い申し上げます。