突然ですが、謎の招賢閣 三田尻(防府)紀行、続・謎の招賢閣 三田尻(防府)紀行の続きです。

実は、山本栄一郎氏が防府にお住まいでして、近藤長次郎本についての話もあり、4月27日から3日間、防府に行って参りました。山本氏が車でご案内くださり、長府、下関まで足を伸ばすことができたのですが、その詳細は、またの機会に。

招賢閣といいますか、三田尻お茶屋・英雲荘なのですが、実は2年ほど前、地元松山のタウン誌かなんかで、補修がなって一般公開されている、という紹介記事を、読んではいたんですね。

松山から防府に行くには、防予フェリー で柳井港に渡り、JRで行くのが一番の近道なのですが、この国道フェリー、高速船ではありませんから2時間半かかり、飛行機で東京へ行くより長いんです。

まあ、ですね。松山から近県に遊びに行くなら、一般的にはおそらく、広島が一番多いでしょう。

高速船もありますし、しまなみ海道をいく手もあります。

広島市は松山市より大きいですから、観光といいましても、買い物に便利ですし、美術鑑賞、コンサート、観劇などで出かけることが多々あります。

それにくらべて現代の山口県には、松山より大きい都市がないんですね。

しかし、防予フェリーを存続させるためにも、愛媛と山口の観光客の行き来は大切ですし、おたがいに宣伝をしております。確か、フェリー会社がらみで、御茶屋・英雲荘の一般公開記事も出ていたように記憶しています。

ともかく。

続・謎の招賢閣 三田尻(防府)紀行で、「保存修理後の使い方としても、市民の結婚式などで使う、という話になっているようでして、観光施設ではないのですね」と書いていまして、このとき(平成18年)、防府市教育委員会へお電話したかぎりではそうだったものですから、どの程度の一般公開かわからなかったのですが、再訪したいもの、と思っておりました。

なんと山本氏は、ちょうど前回私が訪れました時期、公民館として使われておりましたころに、ここで結婚式をなさったのだそうです。

平成8年から15年にも及びます、長い長い保存修理を終えまして、文化財として一般公開がなりました三田尻御茶屋・英雲荘。

午前中に行きましたところが、他に観光客がいなくて、館長さんが丁寧にご案内くださいました。

以下の5組の写真は、上が前回のもの、下が今回のものです。

かつては、門からして廃墟じみていたのですが、今は整然としております。

パンフレットと館長さんのご説明に基づき、簡単に三田尻御茶屋の歴史を述べます

御茶屋とは、藩主の参勤交代や領地視察の折りの休憩、来客迎賓などに使われました藩の公邸で、三田尻御茶屋は、江戸時代初期、萩藩2代目藩主のころに設置されました。

江戸時代も後期にさしかかりました天明年間、名君として知られます7代藩主・毛利重就が隠居所として使いましたことから、敷地も大きく広がり、建物も数多くなりましたが、どのように使われたのか、詳細は伝わっておりません。

幕末、ペリー来航2年前の嘉永4年(1851)、維持費が大変だったのでしょうか、大幅に整理され、敷地も狭くなり、

ほぼ現在の広さになりました。

中心になる建物、大観楼棟です。

お庭は、現在調査復元工事中でして、以前は森のように緑が濃くしげり放題だったのですが、いまは整備が進み、建物を覆うような植物はありません。

建物は、基本的に天明年間のものだそうなんですが、改築が重ねられていまして、大観楼棟の内装は幕末の状態の再現をめざしました。

文久3年8月18日の政変で京都を追われました七卿が、最初に落ち着きました場所がこの三田尻御茶屋。館長さんのお話では、やはり大観楼(棟二階部分)だっただろうと、推測されるそうです。

七卿が滞在したと思われます大観楼(二階部分)です。

かつての安っぽい電灯はとりはらわれ、ふすまは幕末のころのものを再現していまして、びっくりするほど美しくなっておりました。

今回、以前の写真とちょっと角度がちがいますが、大観楼(二階)の窓から、瀬戸内海の方向を見ています。

幕末には、すぐそばまで海が迫っていたそうでして、潮の香がただよっていたのでしょう。

一階のこの広間、以前、山本氏が結婚式を挙げられたところです。

館長さんがおっしゃるには、戦後、進駐軍が占領して、畳をはぎ、板敷きにして、ダンスをしたりと、むちゃくちゃな使い方をして、その後もあまり補修ができないままに、赤絨毯をしいて公民館として使われていたのだそうです。

毛利家の内々の紋・オモダカを図案にしましたふすまがこの上なく品がよく、天井も塗り替えられまして、幕末モダンな趣味のよさに目を見張ります。

この三田尻御茶屋、明治時代には毛利家の別邸として使われ、婦人の居室だったと思われる棟が建て増されました。当然、その部分は明治の意匠に再現されたわけですが、上の写真は、洋風な趣のある、きらびやかなふすまの引手です。

昭和14年、御茶屋は毛利家から防府市に寄付され、その2年後、太平洋戦争開戦の年に、当時の毛利家当主により、英雲荘と名づけられました。「英雲」は、ゆかりの深い7代藩主重就の法名からとったそうですが、なんと、昭和になって新しくつけられた呼び名だったんです。

そして、「招賢閣」なのですが、これがけっこう謎なのです。

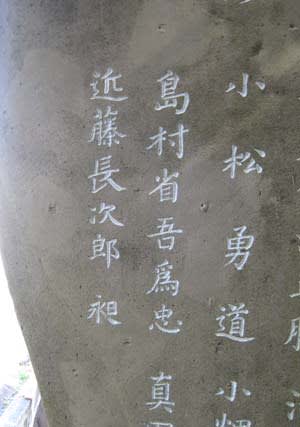

以前に書きましたが、「招賢閣」は七卿のまわりに集まりました各藩の志士たち、真木和泉や宮部鼎蔵や土方久元や中岡慎太郎や、その多くは、この後数年で命を燃やし尽くします志士たちが集った会議室で、隣接した敷地に建てられていたと言われます。

ところが、実は七卿が三田尻御茶屋にいましたのは、わずか2ヶ月で、わざわざ会議室を建てましたかどうか、疑問も出ていまして、三田尻御茶屋そのものが「招賢閣」だった、という説もあるそうです。

館長さんのお話では、文化財として一般公開されて2年、中岡慎太郎の故郷、土佐の北川村から、足跡をしのんでこられた方々もいたそうです。

ぼろぼろだった昔を知っております私にとりまして、ほんとうに嬉しい驚きの再訪となりました!

クリックのほどを! お願い申し上げます。

にほんブログ村

にほんブログ村

実は、山本栄一郎氏が防府にお住まいでして、近藤長次郎本についての話もあり、4月27日から3日間、防府に行って参りました。山本氏が車でご案内くださり、長府、下関まで足を伸ばすことができたのですが、その詳細は、またの機会に。

招賢閣といいますか、三田尻お茶屋・英雲荘なのですが、実は2年ほど前、地元松山のタウン誌かなんかで、補修がなって一般公開されている、という紹介記事を、読んではいたんですね。

松山から防府に行くには、防予フェリー で柳井港に渡り、JRで行くのが一番の近道なのですが、この国道フェリー、高速船ではありませんから2時間半かかり、飛行機で東京へ行くより長いんです。

まあ、ですね。松山から近県に遊びに行くなら、一般的にはおそらく、広島が一番多いでしょう。

高速船もありますし、しまなみ海道をいく手もあります。

広島市は松山市より大きいですから、観光といいましても、買い物に便利ですし、美術鑑賞、コンサート、観劇などで出かけることが多々あります。

それにくらべて現代の山口県には、松山より大きい都市がないんですね。

しかし、防予フェリーを存続させるためにも、愛媛と山口の観光客の行き来は大切ですし、おたがいに宣伝をしております。確か、フェリー会社がらみで、御茶屋・英雲荘の一般公開記事も出ていたように記憶しています。

ともかく。

続・謎の招賢閣 三田尻(防府)紀行で、「保存修理後の使い方としても、市民の結婚式などで使う、という話になっているようでして、観光施設ではないのですね」と書いていまして、このとき(平成18年)、防府市教育委員会へお電話したかぎりではそうだったものですから、どの程度の一般公開かわからなかったのですが、再訪したいもの、と思っておりました。

なんと山本氏は、ちょうど前回私が訪れました時期、公民館として使われておりましたころに、ここで結婚式をなさったのだそうです。

平成8年から15年にも及びます、長い長い保存修理を終えまして、文化財として一般公開がなりました三田尻御茶屋・英雲荘。

午前中に行きましたところが、他に観光客がいなくて、館長さんが丁寧にご案内くださいました。

以下の5組の写真は、上が前回のもの、下が今回のものです。

かつては、門からして廃墟じみていたのですが、今は整然としております。

パンフレットと館長さんのご説明に基づき、簡単に三田尻御茶屋の歴史を述べます

御茶屋とは、藩主の参勤交代や領地視察の折りの休憩、来客迎賓などに使われました藩の公邸で、三田尻御茶屋は、江戸時代初期、萩藩2代目藩主のころに設置されました。

江戸時代も後期にさしかかりました天明年間、名君として知られます7代藩主・毛利重就が隠居所として使いましたことから、敷地も大きく広がり、建物も数多くなりましたが、どのように使われたのか、詳細は伝わっておりません。

幕末、ペリー来航2年前の嘉永4年(1851)、維持費が大変だったのでしょうか、大幅に整理され、敷地も狭くなり、

ほぼ現在の広さになりました。

中心になる建物、大観楼棟です。

お庭は、現在調査復元工事中でして、以前は森のように緑が濃くしげり放題だったのですが、いまは整備が進み、建物を覆うような植物はありません。

建物は、基本的に天明年間のものだそうなんですが、改築が重ねられていまして、大観楼棟の内装は幕末の状態の再現をめざしました。

文久3年8月18日の政変で京都を追われました七卿が、最初に落ち着きました場所がこの三田尻御茶屋。館長さんのお話では、やはり大観楼(棟二階部分)だっただろうと、推測されるそうです。

七卿が滞在したと思われます大観楼(二階部分)です。

かつての安っぽい電灯はとりはらわれ、ふすまは幕末のころのものを再現していまして、びっくりするほど美しくなっておりました。

今回、以前の写真とちょっと角度がちがいますが、大観楼(二階)の窓から、瀬戸内海の方向を見ています。

幕末には、すぐそばまで海が迫っていたそうでして、潮の香がただよっていたのでしょう。

一階のこの広間、以前、山本氏が結婚式を挙げられたところです。

館長さんがおっしゃるには、戦後、進駐軍が占領して、畳をはぎ、板敷きにして、ダンスをしたりと、むちゃくちゃな使い方をして、その後もあまり補修ができないままに、赤絨毯をしいて公民館として使われていたのだそうです。

毛利家の内々の紋・オモダカを図案にしましたふすまがこの上なく品がよく、天井も塗り替えられまして、幕末モダンな趣味のよさに目を見張ります。

この三田尻御茶屋、明治時代には毛利家の別邸として使われ、婦人の居室だったと思われる棟が建て増されました。当然、その部分は明治の意匠に再現されたわけですが、上の写真は、洋風な趣のある、きらびやかなふすまの引手です。

昭和14年、御茶屋は毛利家から防府市に寄付され、その2年後、太平洋戦争開戦の年に、当時の毛利家当主により、英雲荘と名づけられました。「英雲」は、ゆかりの深い7代藩主重就の法名からとったそうですが、なんと、昭和になって新しくつけられた呼び名だったんです。

そして、「招賢閣」なのですが、これがけっこう謎なのです。

以前に書きましたが、「招賢閣」は七卿のまわりに集まりました各藩の志士たち、真木和泉や宮部鼎蔵や土方久元や中岡慎太郎や、その多くは、この後数年で命を燃やし尽くします志士たちが集った会議室で、隣接した敷地に建てられていたと言われます。

ところが、実は七卿が三田尻御茶屋にいましたのは、わずか2ヶ月で、わざわざ会議室を建てましたかどうか、疑問も出ていまして、三田尻御茶屋そのものが「招賢閣」だった、という説もあるそうです。

館長さんのお話では、文化財として一般公開されて2年、中岡慎太郎の故郷、土佐の北川村から、足跡をしのんでこられた方々もいたそうです。

ぼろぼろだった昔を知っております私にとりまして、ほんとうに嬉しい驚きの再訪となりました!

クリックのほどを! お願い申し上げます。