広瀬常と森有礼 美女ありき11の続きです。

今回は、広瀬常と森有礼 美女ありき10でご紹介しました河内山雅郎氏の「開拓使仮学校女学校ー幻の北方帝国大学女子部」を参考に、開拓使女学校でのお常さんをさぐっていきたいと思うのですが、まずは最初に、河内山氏ががまとめておられます女生徒名前考から。

開拓使女学校の女生徒の名前は、明治5年入校前の「女学生徒入校願」と入校後の書類では、55名中29名、半分以上が名前表記が変わっていまして、河内山氏は、丁寧にそれを調べておられます。ちなみに常は、変わっておりません。

これは、明治5年に編製されました壬申戸籍の影響でしょう。

江戸時代の女性の名前は、基本的にはひらがなです。「しの」でしたら、通常は「お」をつけて、「おしの」と呼ばれます。

しかし、「しの」を変体仮名を使って表記しますと「志乃」というように漢字まじりになりますし、「篠」と漢字一字の表記を決めている場合もありました。「常」の場合がそうですよね。

とはいえ、壬申戸籍ができますまでは、別にどう名前を表記するかが決まっていたわけでもありませんで、気分によって使い分けたりもしていたわけです。もちろん、戸籍ができましても、書簡の署名などは戸籍名が漢字でもひらがな、ということはいくらでもありましたが、書類に関しては、一応、戸籍名を書いたようです。

で、河内山氏の女生徒名前考の中で、一人だけ、「女学生徒入校願」において、筆記者が名前を聞き間違えたのか、と思われる例があります。残りの28人は、「たみ」が入校後に「民」になっているとか、「喜代」が「清」になっているとか、表記のちがいですのに、大鳥圭介の娘「品」は、入校後に「雛」となっていまして、「ひな」を「しな」と聞き間違えて漢字をあてたのでは? と思われるのです。

だいたい壬申戸籍作成にあたりましても、西郷従道が自分の名前を音読みしまして「りゅうどう(隆道)」と言いましたのを、筆記者が「じゅうどう」と聞き間違えて「従道」になった、という話が残っておりまして、実際西郷家の本名(名のり)には「隆」の字がつきますので、信憑性のある話です。

戸籍ができました後にも、名前がいいかげんに表記されている例としましては、生麦事件シリーズで取りあげました久木村治休がいます。アジ歴の書類でも変動がありますが、明治14年の陸軍省の書類に「陸軍憲兵中尉久木村治休」とあって、どうやら治休に定まったようですのに、明治45年の鹿児島新聞では「知休」、「薩藩海軍史」では「利休」と、いずれも本人が生きていますのに、聞き間違いらしい名前が記録されています。

岩下長十郎くんが、清十郎とされていたりするのも、それです。

えー、薩摩の例ばかりあげるな、とおっしゃるかもしれませんが、開拓使は「チェストーッ! 名前でんどうでんよかが」と超いーかげんな薩摩閥が、牛耳っていましたのよ。「寅五郎」を「冨五郎」と聞き間違えるくらいのこと、平気でしますわよ、きっと(笑)

後、常の父・広瀬冨五郎が、入校後には広瀬秀雄になっている件ですが、これは壬申戸籍で、冨五郎(あるいは寅五郎)という通称を捨て、秀雄という本名(名のり・本来は源だか平だか藤原だか大伴だか越智だかの氏族名に続いたんです)を、戸籍名にしたわけです。

樋口一葉の父・大吉は、幕臣になってからの通称は「為之助」だったんですが、やはり壬申戸籍で「則義」という本名で届け出ました。

次いで、常の学友のお話です。

実は河内山氏は、開拓使女学校に最初から最後まで在籍しました神尾栄、神尾春姉妹の縁戚にあたられるのです。姉妹に関しましては、これまで知られていなかった資料もお持ちで、詳しく書いておられます。「開拓使仮学校女学校ー幻の北方帝国大学女子部」を出される前に、「維新を生き抜くーある会津藩士姉妹の明治維新」という姉妹の伝記も書いておられるのですが、これも国会図書館にしかありませんから、手作りコピー本なのでしょうか。残念ながら、読ませていただいておりません。

河内山氏は、神尾姉妹だけではなく、開拓使女学校卒業生が卒業後にどうしていたか、全員ではありませんが調べておられまして、しかし大方は、詳しい消息がわかりません。

当然といいますか、広瀬常が一番詳しいのですが、これについては、森本貞子氏の「秋霖譜―森有礼とその妻」 によっておられまして、私にとっての新しい発見は、この部分にはありませんでした。

によっておられまして、私にとっての新しい発見は、この部分にはありませんでした。

しかし、一人一人の女生徒のその後をたどろうとなさる河内山氏の熱意には、頭が下がる思いでして、彼女たちの生涯に思いを馳せますと、女学校そのものが愛おしくなってまいります。

おそらく常も、日本を遠く離れ、あらためて女学校時代を、懐かしく思い出したりしたんじゃないんでしょうか。口ずさむ歌は、ぜひ、オールド・ラング・サインで(笑)

で、神尾姉妹です。

実は、神尾姉妹の名は、常が学校をやめて後、学校が札幌に移り、ほどなく廃止になる際に、その口実となった事件がありまして、そこに出てくるんです。

以前も出しましたが、「北大百年史 通史. 第一章 開拓使の設置と仮学校(一八六九~一八七六)」(Ciniiにて無料で読めます)に、開拓使役人で、女学校廃校を取り仕切りました松本十郎の回顧が引用されています。

私、広瀬常と森有礼 美女ありき6で、「また同じく松本によりますと、調所校長の下にいた福住三という幹事が、女生徒を個人的に女中のように使ったり、かなりうろんな人物であった、という話でして」と書いたんですが、その典拠が、上の引用なんです。「福住三が病気になって姉妹に看病させた」という話で、松本によれば「神尾春其妹栄ナルモノアリ。美ニシテ艶ナリ。福〔住〕三此姉妹ヲ愛ス」ということでして、これがスキャンダルになり、開拓使女学校を廃止するにあたって、どうも、このスキャンダルが利用されたらしいのですね。

ただ、松本の回顧でも、スキャンダルが事実だったとは書かれていませんし、私は、「福住が美しい神尾姉妹を気に入り、病気になったとき、女中がわりに看病させたものだから、あらぬ噂が立って、それが廃校の理由として利用された」と受け取りました。

河内山氏にとりましては、松本の回顧自体が、信用できないものであられるようでして、うーん、これは植松三十里氏の下の小説も、お勧めできないな、と。

いえ、決して、スキャンダルが本当だったと書かれているわけではないんですけれども。

植松氏は、「女学生生徒表」は参考文献にあげておられますが、「女学生徒入校願」は見ておられません。

「女学生生徒表」の方には、神尾姉妹の父兄について、なぜか詳しく載っておりませんで、だから、なんでしょうけれど、「お栄とお春は箱館の豪商の娘で、姉妹で入学していた。すでに箱館にいた頃から、イギリス人について英語を習っていたという。女学生の中では英語は別格のうえ、ふたりとも鼻筋が通った美人顔で、何かと目立つ存在だ」

で、常と同室で仲良くなったという設定の福島照(元佐賀藩士の娘)に、「神尾姉妹、感じ悪かねえ。いっつもふたりして、ひそひそやりよってからに。いざとなると英語で、ツワーテル先生に取り入りよるし」とか「知っとう? あんふたり、オランダ訛りの英語は嫌だゆうて、何かと仮学校のアメリカ人の男の先生に、英語ですりよっとらすとよ」とか言わせまして、こう、金持ちの商人の娘なので、派手でハイカラで、人にとりいるのがうまい、というような感じに描いておられるんですけれども。

河内山氏に代わって、言わせていただきます。ちがいます!!!

事実は小説より奇なり。神尾姉妹は、会津藩士、それも百八十石、江戸常詰、留守居という上級藩士の娘だったんです。神尾家は、藩祖・保科正之の母方御由緒の家だそうです。母親の実家は家老職。

つまり、神尾姉妹が「美ニシテ艶」でしたのは、江戸育ちの会津藩士の娘として、凛として垢抜けた立ち居振る舞いが身についていたから、なのです。

姉妹の父は、鳥羽伏見の敗戦の後、姉妹を含む家族全員を会津へ帰し、江戸に残って、兵器調達と和平交渉を担当しました。やがて新潟、仙台へ移り、奥羽列藩同盟各藩の間を走りまわっていて、消息を絶ちます。

姉妹とその母は、会津籠城の日、城門の閉鎖に間に合わず、郊外に逃れて、落城の日を迎えました。

降伏後、会津藩の子女は、農家に割り当てられて耐乏生活を強いられましたが、そんな中でも学校が開かれ、姉妹は勉学に励みました。

明治3年、会津藩は斗南へ転封となり、姉妹も母とともに斗南へ行き、さらに貧しく、食べるにも困るような生活をしていたのですが、明治4年春、行方不明だった父親から、突然、連絡があります。父は、どういう事情だったのか、明治2年の10月から開拓使に奉職し、必死になって家族をさがしていたのですが、見つけられないでいたのです。

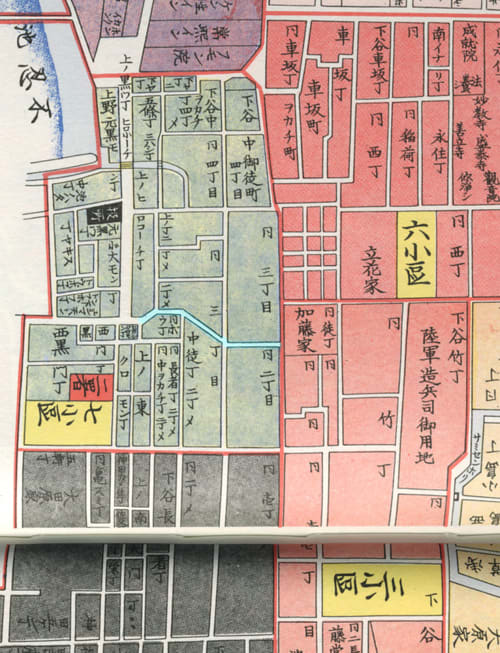

父は函館在勤で、人並みの暮らしをしていまして、姉妹たちは函館へ行き、開拓使が女子留学生を募集しているという知らせに、勇んで応募しますが、東京在住ではなかったために、間に合いませんでした。

明治5年、東京に女学校ができることになり、真っ先に応募します。函館からの応募は、姉妹を含んで6人でした。

姉妹は、女学校が札幌に移った後も在学し、明治9年の廃校まで学びます。

そのころの神尾家は、父が函館に単身赴任で、母と弟は東京へ移っていました。

姉妹も東京へ帰りますが、結婚相手はともに、開拓使仮学校の生徒で、ライマンの助手になり、技術を身につけた男性でした。

在学時の話にもどりますが、明治6年の末、皇后が開拓使仮学校へ行啓され、女生徒たちも日頃の成果をご覧にいれます。

その中心になりましのが、以下の4人です。

福島照(入学時16 旧佐賀藩士で開拓使出仕者の孫) 奧地誌畧暗唱講義並習字英語作文

千葉震(入学時16 旧鳥取藩士・開拓使権大主典の娘) 勧善訓蒙暗唱講義並習字英文翻訳

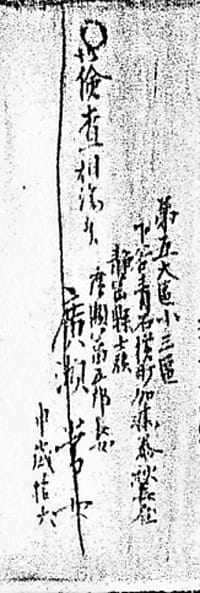

広瀬常(入学時16 旧幕臣の娘) 史畧暗唱講義並習字裁花

神尾栄(入学時15 旧会津藩士・開拓使中主典の娘) 史畧暗唱講義並習字裁花

当日のそれぞれの発表内容なのですが、勧善訓蒙は、箕作麟祥訳述の『泰西勧善訓蒙』、史畧は大槻文彦訳述の『萬國史畧』だろう、と思われます。

常の年齢が二つさばを読んだものであったことは以前に述べましたが、他はわかりません。

申告した年齢で、入校時に9歳から16歳までと幅広く、当然、年齢が高い方が優秀だということはあるのですが、特にこの4人が、模範生であったみたいです。

この日、女生徒で最優秀に選ばれましたのは、福島照と神尾栄でした。

河内山氏は、神尾栄の作文二編を一部分、収録してくださっていまして、常の作文二編は、「新修森有礼全集」に全文収録してくれています。同じ出題のものですので、くらべてみることができます。

そのうち「地球四季の変化を起こす論」は、父母への手紙文の形で書くように、という注文があったもののようで、神尾栄のものは、以下です。

「天ハ丸クシテ動キ地ハ方ニシテ静カナルモノト存スレドモ只今ニテハ毎度申上候トオリ当校の御高恩ヲ戴キ勉強イタシテ居リ候ママ地球ノ自転公転イタシ候モノト存ジ候……」

「天が丸くて動き、地が四角で静かなものと思っていたのですが、今は、いつも申し上げております通り、開拓使学校の御高恩をいただいて勉強しておりますので、地球が自転公転しているのだと知るようになりました」

この部分しか載っていませんので、即断かもしれませんが、とても素直で、お行儀のいい文章だと思えます。

一方の常なんですが、これがおもしろいんです。前後の挨拶文をはぶいて、引用します。

「……私事も四季の変化いたし候ハ何れの所より生し候と考へ様々な書物を見候ても固より愚なる私故なかなか解し候まま皆殿方ニ伺候所其仰せにハ地球太陽の周囲お公転する時日光を真直ニ受時有り、又ハ斜に其光を受るニ従ヒ春夏秋冬を生し候事御仰せ被下候へ共御満へ様御事如何お目しにあそハし候也伺度存候……」

「私、四季が変化するのはどういう理由によるのかと考え、様々な書物を読んでみたのですが、もともと馬鹿ですからわかりませんで、殿方に伺ってみましたの。その仰せでは、地球が太陽の周囲を公転する時、日光をまっすぐに受けるときがあるけれども、だんだん斜めに受けるようになって春夏秋冬が生まれるのだということですの。どう思われます? ご感想をうかがいたく存じております」

他の作文もそうだったのかどうかわからないのですが、常は、両親に問いかける形をとり、それに対する返信まで、作文しています。同じく、前後の挨拶を省きまして。

「……今日ハ又無すかしき御尋に預り真ニ當惑いたし候へ共、しかし愚考にハ地軸正しく其黄道に直立せすして太陽の周囲を公転するにより四季の変化を生し候事と存をり候へ共未た其の実を存せす候まま宜しく察被下度願上参らせ候……」

「今日はまた、なつかしいお尋ねだね。困ってしまうが、地軸が正しく黄道に直立していないので、太陽の周囲を公転すると四季の変化が生まれるのだと理解しているけれど、事実がどうなのかは確かめたことがないので、察してくれることを願います」

い、い、いや、なんか……、すごいです!!!

茶目っ気があって、才気があって、理解力にすぐれ。

しかし案外、律儀で端正な神尾栄女と仲がよかったりしまして。

ともかく、惚れ直しました。

続きます。

人気blogランキングへ

今回は、広瀬常と森有礼 美女ありき10でご紹介しました河内山雅郎氏の「開拓使仮学校女学校ー幻の北方帝国大学女子部」を参考に、開拓使女学校でのお常さんをさぐっていきたいと思うのですが、まずは最初に、河内山氏ががまとめておられます女生徒名前考から。

開拓使女学校の女生徒の名前は、明治5年入校前の「女学生徒入校願」と入校後の書類では、55名中29名、半分以上が名前表記が変わっていまして、河内山氏は、丁寧にそれを調べておられます。ちなみに常は、変わっておりません。

これは、明治5年に編製されました壬申戸籍の影響でしょう。

江戸時代の女性の名前は、基本的にはひらがなです。「しの」でしたら、通常は「お」をつけて、「おしの」と呼ばれます。

しかし、「しの」を変体仮名を使って表記しますと「志乃」というように漢字まじりになりますし、「篠」と漢字一字の表記を決めている場合もありました。「常」の場合がそうですよね。

とはいえ、壬申戸籍ができますまでは、別にどう名前を表記するかが決まっていたわけでもありませんで、気分によって使い分けたりもしていたわけです。もちろん、戸籍ができましても、書簡の署名などは戸籍名が漢字でもひらがな、ということはいくらでもありましたが、書類に関しては、一応、戸籍名を書いたようです。

で、河内山氏の女生徒名前考の中で、一人だけ、「女学生徒入校願」において、筆記者が名前を聞き間違えたのか、と思われる例があります。残りの28人は、「たみ」が入校後に「民」になっているとか、「喜代」が「清」になっているとか、表記のちがいですのに、大鳥圭介の娘「品」は、入校後に「雛」となっていまして、「ひな」を「しな」と聞き間違えて漢字をあてたのでは? と思われるのです。

だいたい壬申戸籍作成にあたりましても、西郷従道が自分の名前を音読みしまして「りゅうどう(隆道)」と言いましたのを、筆記者が「じゅうどう」と聞き間違えて「従道」になった、という話が残っておりまして、実際西郷家の本名(名のり)には「隆」の字がつきますので、信憑性のある話です。

戸籍ができました後にも、名前がいいかげんに表記されている例としましては、生麦事件シリーズで取りあげました久木村治休がいます。アジ歴の書類でも変動がありますが、明治14年の陸軍省の書類に「陸軍憲兵中尉久木村治休」とあって、どうやら治休に定まったようですのに、明治45年の鹿児島新聞では「知休」、「薩藩海軍史」では「利休」と、いずれも本人が生きていますのに、聞き間違いらしい名前が記録されています。

岩下長十郎くんが、清十郎とされていたりするのも、それです。

えー、薩摩の例ばかりあげるな、とおっしゃるかもしれませんが、開拓使は「チェストーッ! 名前でんどうでんよかが」と超いーかげんな薩摩閥が、牛耳っていましたのよ。「寅五郎」を「冨五郎」と聞き間違えるくらいのこと、平気でしますわよ、きっと(笑)

後、常の父・広瀬冨五郎が、入校後には広瀬秀雄になっている件ですが、これは壬申戸籍で、冨五郎(あるいは寅五郎)という通称を捨て、秀雄という本名(名のり・本来は源だか平だか藤原だか大伴だか越智だかの氏族名に続いたんです)を、戸籍名にしたわけです。

樋口一葉の父・大吉は、幕臣になってからの通称は「為之助」だったんですが、やはり壬申戸籍で「則義」という本名で届け出ました。

次いで、常の学友のお話です。

実は河内山氏は、開拓使女学校に最初から最後まで在籍しました神尾栄、神尾春姉妹の縁戚にあたられるのです。姉妹に関しましては、これまで知られていなかった資料もお持ちで、詳しく書いておられます。「開拓使仮学校女学校ー幻の北方帝国大学女子部」を出される前に、「維新を生き抜くーある会津藩士姉妹の明治維新」という姉妹の伝記も書いておられるのですが、これも国会図書館にしかありませんから、手作りコピー本なのでしょうか。残念ながら、読ませていただいておりません。

河内山氏は、神尾姉妹だけではなく、開拓使女学校卒業生が卒業後にどうしていたか、全員ではありませんが調べておられまして、しかし大方は、詳しい消息がわかりません。

当然といいますか、広瀬常が一番詳しいのですが、これについては、森本貞子氏の「秋霖譜―森有礼とその妻」

しかし、一人一人の女生徒のその後をたどろうとなさる河内山氏の熱意には、頭が下がる思いでして、彼女たちの生涯に思いを馳せますと、女学校そのものが愛おしくなってまいります。

おそらく常も、日本を遠く離れ、あらためて女学校時代を、懐かしく思い出したりしたんじゃないんでしょうか。口ずさむ歌は、ぜひ、オールド・ラング・サインで(笑)

で、神尾姉妹です。

実は、神尾姉妹の名は、常が学校をやめて後、学校が札幌に移り、ほどなく廃止になる際に、その口実となった事件がありまして、そこに出てくるんです。

以前も出しましたが、「北大百年史 通史. 第一章 開拓使の設置と仮学校(一八六九~一八七六)」(Ciniiにて無料で読めます)に、開拓使役人で、女学校廃校を取り仕切りました松本十郎の回顧が引用されています。

私、広瀬常と森有礼 美女ありき6で、「また同じく松本によりますと、調所校長の下にいた福住三という幹事が、女生徒を個人的に女中のように使ったり、かなりうろんな人物であった、という話でして」と書いたんですが、その典拠が、上の引用なんです。「福住三が病気になって姉妹に看病させた」という話で、松本によれば「神尾春其妹栄ナルモノアリ。美ニシテ艶ナリ。福〔住〕三此姉妹ヲ愛ス」ということでして、これがスキャンダルになり、開拓使女学校を廃止するにあたって、どうも、このスキャンダルが利用されたらしいのですね。

ただ、松本の回顧でも、スキャンダルが事実だったとは書かれていませんし、私は、「福住が美しい神尾姉妹を気に入り、病気になったとき、女中がわりに看病させたものだから、あらぬ噂が立って、それが廃校の理由として利用された」と受け取りました。

河内山氏にとりましては、松本の回顧自体が、信用できないものであられるようでして、うーん、これは植松三十里氏の下の小説も、お勧めできないな、と。

| 辛夷開花 |

| 植松 三十里 | |

| 文藝春秋 |

いえ、決して、スキャンダルが本当だったと書かれているわけではないんですけれども。

植松氏は、「女学生生徒表」は参考文献にあげておられますが、「女学生徒入校願」は見ておられません。

「女学生生徒表」の方には、神尾姉妹の父兄について、なぜか詳しく載っておりませんで、だから、なんでしょうけれど、「お栄とお春は箱館の豪商の娘で、姉妹で入学していた。すでに箱館にいた頃から、イギリス人について英語を習っていたという。女学生の中では英語は別格のうえ、ふたりとも鼻筋が通った美人顔で、何かと目立つ存在だ」

で、常と同室で仲良くなったという設定の福島照(元佐賀藩士の娘)に、「神尾姉妹、感じ悪かねえ。いっつもふたりして、ひそひそやりよってからに。いざとなると英語で、ツワーテル先生に取り入りよるし」とか「知っとう? あんふたり、オランダ訛りの英語は嫌だゆうて、何かと仮学校のアメリカ人の男の先生に、英語ですりよっとらすとよ」とか言わせまして、こう、金持ちの商人の娘なので、派手でハイカラで、人にとりいるのがうまい、というような感じに描いておられるんですけれども。

河内山氏に代わって、言わせていただきます。ちがいます!!!

事実は小説より奇なり。神尾姉妹は、会津藩士、それも百八十石、江戸常詰、留守居という上級藩士の娘だったんです。神尾家は、藩祖・保科正之の母方御由緒の家だそうです。母親の実家は家老職。

つまり、神尾姉妹が「美ニシテ艶」でしたのは、江戸育ちの会津藩士の娘として、凛として垢抜けた立ち居振る舞いが身についていたから、なのです。

姉妹の父は、鳥羽伏見の敗戦の後、姉妹を含む家族全員を会津へ帰し、江戸に残って、兵器調達と和平交渉を担当しました。やがて新潟、仙台へ移り、奥羽列藩同盟各藩の間を走りまわっていて、消息を絶ちます。

姉妹とその母は、会津籠城の日、城門の閉鎖に間に合わず、郊外に逃れて、落城の日を迎えました。

降伏後、会津藩の子女は、農家に割り当てられて耐乏生活を強いられましたが、そんな中でも学校が開かれ、姉妹は勉学に励みました。

明治3年、会津藩は斗南へ転封となり、姉妹も母とともに斗南へ行き、さらに貧しく、食べるにも困るような生活をしていたのですが、明治4年春、行方不明だった父親から、突然、連絡があります。父は、どういう事情だったのか、明治2年の10月から開拓使に奉職し、必死になって家族をさがしていたのですが、見つけられないでいたのです。

父は函館在勤で、人並みの暮らしをしていまして、姉妹たちは函館へ行き、開拓使が女子留学生を募集しているという知らせに、勇んで応募しますが、東京在住ではなかったために、間に合いませんでした。

明治5年、東京に女学校ができることになり、真っ先に応募します。函館からの応募は、姉妹を含んで6人でした。

姉妹は、女学校が札幌に移った後も在学し、明治9年の廃校まで学びます。

そのころの神尾家は、父が函館に単身赴任で、母と弟は東京へ移っていました。

姉妹も東京へ帰りますが、結婚相手はともに、開拓使仮学校の生徒で、ライマンの助手になり、技術を身につけた男性でした。

在学時の話にもどりますが、明治6年の末、皇后が開拓使仮学校へ行啓され、女生徒たちも日頃の成果をご覧にいれます。

その中心になりましのが、以下の4人です。

福島照(入学時16 旧佐賀藩士で開拓使出仕者の孫) 奧地誌畧暗唱講義並習字英語作文

千葉震(入学時16 旧鳥取藩士・開拓使権大主典の娘) 勧善訓蒙暗唱講義並習字英文翻訳

広瀬常(入学時16 旧幕臣の娘) 史畧暗唱講義並習字裁花

神尾栄(入学時15 旧会津藩士・開拓使中主典の娘) 史畧暗唱講義並習字裁花

当日のそれぞれの発表内容なのですが、勧善訓蒙は、箕作麟祥訳述の『泰西勧善訓蒙』、史畧は大槻文彦訳述の『萬國史畧』だろう、と思われます。

常の年齢が二つさばを読んだものであったことは以前に述べましたが、他はわかりません。

申告した年齢で、入校時に9歳から16歳までと幅広く、当然、年齢が高い方が優秀だということはあるのですが、特にこの4人が、模範生であったみたいです。

この日、女生徒で最優秀に選ばれましたのは、福島照と神尾栄でした。

河内山氏は、神尾栄の作文二編を一部分、収録してくださっていまして、常の作文二編は、「新修森有礼全集」に全文収録してくれています。同じ出題のものですので、くらべてみることができます。

そのうち「地球四季の変化を起こす論」は、父母への手紙文の形で書くように、という注文があったもののようで、神尾栄のものは、以下です。

「天ハ丸クシテ動キ地ハ方ニシテ静カナルモノト存スレドモ只今ニテハ毎度申上候トオリ当校の御高恩ヲ戴キ勉強イタシテ居リ候ママ地球ノ自転公転イタシ候モノト存ジ候……」

「天が丸くて動き、地が四角で静かなものと思っていたのですが、今は、いつも申し上げております通り、開拓使学校の御高恩をいただいて勉強しておりますので、地球が自転公転しているのだと知るようになりました」

この部分しか載っていませんので、即断かもしれませんが、とても素直で、お行儀のいい文章だと思えます。

一方の常なんですが、これがおもしろいんです。前後の挨拶文をはぶいて、引用します。

「……私事も四季の変化いたし候ハ何れの所より生し候と考へ様々な書物を見候ても固より愚なる私故なかなか解し候まま皆殿方ニ伺候所其仰せにハ地球太陽の周囲お公転する時日光を真直ニ受時有り、又ハ斜に其光を受るニ従ヒ春夏秋冬を生し候事御仰せ被下候へ共御満へ様御事如何お目しにあそハし候也伺度存候……」

「私、四季が変化するのはどういう理由によるのかと考え、様々な書物を読んでみたのですが、もともと馬鹿ですからわかりませんで、殿方に伺ってみましたの。その仰せでは、地球が太陽の周囲を公転する時、日光をまっすぐに受けるときがあるけれども、だんだん斜めに受けるようになって春夏秋冬が生まれるのだということですの。どう思われます? ご感想をうかがいたく存じております」

他の作文もそうだったのかどうかわからないのですが、常は、両親に問いかける形をとり、それに対する返信まで、作文しています。同じく、前後の挨拶を省きまして。

「……今日ハ又無すかしき御尋に預り真ニ當惑いたし候へ共、しかし愚考にハ地軸正しく其黄道に直立せすして太陽の周囲を公転するにより四季の変化を生し候事と存をり候へ共未た其の実を存せす候まま宜しく察被下度願上参らせ候……」

「今日はまた、なつかしいお尋ねだね。困ってしまうが、地軸が正しく黄道に直立していないので、太陽の周囲を公転すると四季の変化が生まれるのだと理解しているけれど、事実がどうなのかは確かめたことがないので、察してくれることを願います」

い、い、いや、なんか……、すごいです!!!

茶目っ気があって、才気があって、理解力にすぐれ。

しかし案外、律儀で端正な神尾栄女と仲がよかったりしまして。

ともかく、惚れ直しました。

続きます。

人気blogランキングへ