ちょっと近藤長次郎シリーズをお休みしまして、映画です。

昨日、行ってまいりました。『ホビット 思いがけない冒険』を見に。『ホビット 』三部作は、『ロード・オブ・ザ・リング 』三部作の60年前のお話です。

原作『ホビット の冒険』では出てこないガラドリエルのおばはんが出ていまして、嬉しゅうございました。

映画『ホビット 思いがけない冒険』予告編

もしかして、アラゴルンは明治大帝かの続きになるでしょうか。

古い記事です。シャルル・ド・モンブラン伯爵についての情報を求めて、せっせとブログを書き始めた当初でした。

しかし、あんまりにも読者が少なすぎましたので、ふってみた話題がアラゴルン。

えー、私、二次創作をやっておりましたほどの指輪(ロード・オブ・ザ・リング)オタです。

幕末と指輪物語と、どちらに先にはまったか、といいますと、実は「指輪物語」です。

ほんの少女のころに、J・R・R・トールキンの作品を夢中になって読み、映画化にいたるまでの長い年月、変わらずこの世界への愛を育んでおりましたのは、壮大な歴史の中で繰り広げられます栄枯盛衰に、しかし、人が生きるということへの哀歓が、ものの見事に歌われていたからでしょう。

原作が好きで好きでたまらない、という場合、映画化は期待はずれであることが多いのですが、「ロード・オブ・ザ・リング」三部作は期待以上でした。

イメージがちがいすぎる部分がなかったわけではないのですが、それを忘れさせてくれるときめきがあり、わけても二部「二つの塔」、三部「王の帰還」の騎馬王国ローハンの描き方は、原作以上のすばらしさ、と私には思えました。

Lord of the rings: Two Towers | Battle of Helmsdeep HD

上は二部の角笛城の戦い。見ていてもう、涙が出てきまして、「ローハンの戦いは、なんかこう、日本人の心情に切々と訴えてくるよねえ」と思いましたら、パンフレットによりますと、この場面、黒澤明監督の「七人の侍」の影響を受けているんだそうなのです。

下は三部のベレンノール野の戦いにおきます、ローハン騎馬軍団の突撃です。

古い盟約を守り、全員が死を覚悟して、同盟国ゴンドールの窮地にかけつけたローハン騎馬軍団。

「死を!」と叫びながらの決死の突撃に、胸を打たれます。

Return of the King: The Great Battle - Arrival of Rohan

実は、ですね。

「ホビット」の上映は、吹き替え&3D版と字幕版の2種類を上映しておりまして、私の行きました映画館は、同じ階の二つのホールで、時間をずらして2種類上映していたんです。人が少なく、両方に入れてしまったりするものですから、私、字幕版を見るはずが、まちがえて吹き替え版のホールに入り、それが……、十分上映開始に間に合ったはずなのに、いきなりのクライマックスでして、おかしいなあ、と思いつつも、あまりの迫力に引き込まれてしまいまして、呆然と見ておりました。

私、もちろん原作を読んでおります。

「ロード・オブ・ザ・リング」三部作とちがいまして、「ホビット」三部作は、ドワーフが中心の物語のはずなのです。

ドワーフといいますのは、どちらかといいますと無骨な感じの小人のはず、でして、「ロード・オブ・ザ・リング」のギムリは、原作のイメージに近く造形されておりました。

「ホビット」でホビットのビルボとともに旅します13人のドワーフの中には、ギムリの父・グローインもおります。

私、予告編もなにも見ていなかったものですから、思い描いていましたドワーフはずんぐり、むっつり。「前作とちがって地味な三部作になりそうだなあ」と思いつつ、見に出かけたわけだったのですが。

いきなりのクライマックスシーンに、びっくり!です。

「い、い、いや、三部作の最初だから物語前半のはずで、エルフや人間が戦うシーンなんてないよねえ???」

しかし、なにしろ原作を読んでいますので、しばらく見とれていますうちに、「これドワーフなんだ! かっこうよすぎる……、トーリン・オーケンシールド!!!」と息をのみ、やっとのことで吹き替え版を見ていることに気づきまして、最初からやっております字幕版のホールに入り直しました。

ドワーフの王、トーリン・オーケンシールドです。

こんなイメージは持っていなかったのですが、ドワーフたちは、追われた故郷を取り返す旅に出ていたんですよねえ。

帰ってから、原作を読み返してみましたら、ちゃんとそう書いてありましたわ。

で、父祖の恨みを晴らす旅でもありまして、予告編にも使われています「はなれ山の歌(Song of the Lonely Mountain)」が、戦う男達の望郷の念をやどして、低く、響きわたります。

「なんなの、この和テイストは!」とまたも感じました私、明治大帝に続きます七人の侍、そして今度は、「これ、忠臣蔵かも!!!」と思ってしまいました。

リーズデイル卿とジャパニズム シリーズでご紹介しておりますが、幕末に来日いたしましたイギリスの外交官、アルジャーノン・バートラム・ミットフォードは、帰国早々の1871年(明治3年)、忠臣蔵の英訳を出版しておりまして、今なおこの英訳は、英米で読み継がれております。

本当の勇気と、ともに戦う男たちの熱い信頼の情。

13人のドワーフたちは、なんとなく、中国軍に祖国を追われましたチベットやウイグルの人々を彷彿とさせます。

祖国奪還のファンタジーだったんですねえ、「ホビットの冒険」は。

一年後に公開のはずの第二部「ホビット スマウグの荒らし場」が待ちきれません。

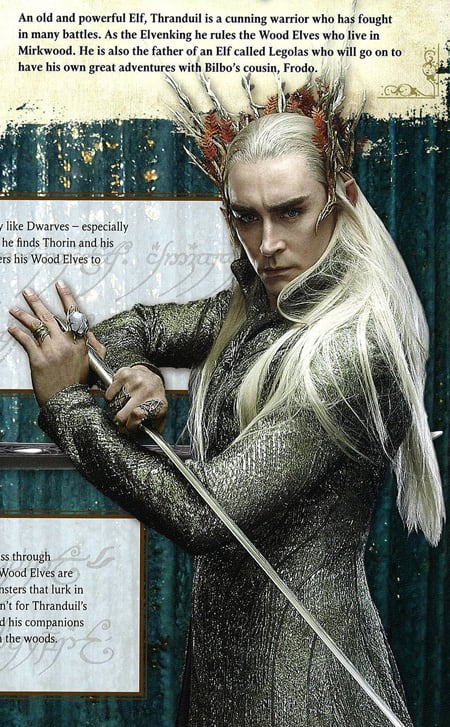

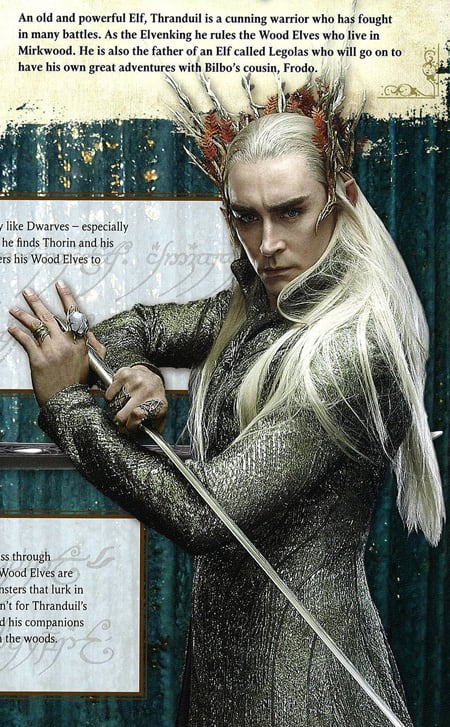

えーだって、私の大好きな、レゴラスの父・スランドゥイルが出てくるんです!!!

よいですわ。

この出で立ちは、出身がシンダールエルフ(海のエルフ)だとわかる感じでして、しっかり、大昔の話までやってくれるんでしょうか。

えーと、ずいぶん以前に書きました愛しのレゴラスというページがまだ残っておりますので、ドワーフ嫌いの闇の森のエルフ王・スランドゥイルに関心がおありの方は、どうぞ。

最後に、かつて私が二次創作で、中つ国に別れを告げるガラドリエルになりきってスランドゥイルに贈りました、言葉を。

わらわはわらわなりに、スランドゥイルを愛しておりました。

夫にしたいとはついぞ思ったことがありませぬし、夫や親族への情愛とは、また別の感情なのですけれども、もしかすると、これはわらわにとって、ただ一度の恋であったやもしれませぬ。

さらば、中つ国。ここで紡がれし物語の数々。

そして、緑森にありし君よ。

これが、しばしの別れであらんことを。

クリックのほどを! お願い申し上げます。

にほんブログ村

にほんブログ村

歴史 ブログランキングへ

歴史 ブログランキングへ

昨日、行ってまいりました。『ホビット 思いがけない冒険』を見に。『ホビット 』三部作は、『ロード・オブ・ザ・リング 』三部作の60年前のお話です。

原作『ホビット の冒険』では出てこないガラドリエルのおばはんが出ていまして、嬉しゅうございました。

映画『ホビット 思いがけない冒険』予告編

もしかして、アラゴルンは明治大帝かの続きになるでしょうか。

古い記事です。シャルル・ド・モンブラン伯爵についての情報を求めて、せっせとブログを書き始めた当初でした。

しかし、あんまりにも読者が少なすぎましたので、ふってみた話題がアラゴルン。

えー、私、二次創作をやっておりましたほどの指輪(ロード・オブ・ザ・リング)オタです。

幕末と指輪物語と、どちらに先にはまったか、といいますと、実は「指輪物語」です。

ほんの少女のころに、J・R・R・トールキンの作品を夢中になって読み、映画化にいたるまでの長い年月、変わらずこの世界への愛を育んでおりましたのは、壮大な歴史の中で繰り広げられます栄枯盛衰に、しかし、人が生きるということへの哀歓が、ものの見事に歌われていたからでしょう。

原作が好きで好きでたまらない、という場合、映画化は期待はずれであることが多いのですが、「ロード・オブ・ザ・リング」三部作は期待以上でした。

イメージがちがいすぎる部分がなかったわけではないのですが、それを忘れさせてくれるときめきがあり、わけても二部「二つの塔」、三部「王の帰還」の騎馬王国ローハンの描き方は、原作以上のすばらしさ、と私には思えました。

Lord of the rings: Two Towers | Battle of Helmsdeep HD

上は二部の角笛城の戦い。見ていてもう、涙が出てきまして、「ローハンの戦いは、なんかこう、日本人の心情に切々と訴えてくるよねえ」と思いましたら、パンフレットによりますと、この場面、黒澤明監督の「七人の侍」の影響を受けているんだそうなのです。

下は三部のベレンノール野の戦いにおきます、ローハン騎馬軍団の突撃です。

古い盟約を守り、全員が死を覚悟して、同盟国ゴンドールの窮地にかけつけたローハン騎馬軍団。

「死を!」と叫びながらの決死の突撃に、胸を打たれます。

Return of the King: The Great Battle - Arrival of Rohan

実は、ですね。

「ホビット」の上映は、吹き替え&3D版と字幕版の2種類を上映しておりまして、私の行きました映画館は、同じ階の二つのホールで、時間をずらして2種類上映していたんです。人が少なく、両方に入れてしまったりするものですから、私、字幕版を見るはずが、まちがえて吹き替え版のホールに入り、それが……、十分上映開始に間に合ったはずなのに、いきなりのクライマックスでして、おかしいなあ、と思いつつも、あまりの迫力に引き込まれてしまいまして、呆然と見ておりました。

| ホビットの冒険〈上〉 (岩波少年文庫) |

| J.R.R. トールキン | |

| 岩波書店 |

私、もちろん原作を読んでおります。

「ロード・オブ・ザ・リング」三部作とちがいまして、「ホビット」三部作は、ドワーフが中心の物語のはずなのです。

ドワーフといいますのは、どちらかといいますと無骨な感じの小人のはず、でして、「ロード・オブ・ザ・リング」のギムリは、原作のイメージに近く造形されておりました。

「ホビット」でホビットのビルボとともに旅します13人のドワーフの中には、ギムリの父・グローインもおります。

私、予告編もなにも見ていなかったものですから、思い描いていましたドワーフはずんぐり、むっつり。「前作とちがって地味な三部作になりそうだなあ」と思いつつ、見に出かけたわけだったのですが。

いきなりのクライマックスシーンに、びっくり!です。

「い、い、いや、三部作の最初だから物語前半のはずで、エルフや人間が戦うシーンなんてないよねえ???」

しかし、なにしろ原作を読んでいますので、しばらく見とれていますうちに、「これドワーフなんだ! かっこうよすぎる……、トーリン・オーケンシールド!!!」と息をのみ、やっとのことで吹き替え版を見ていることに気づきまして、最初からやっております字幕版のホールに入り直しました。

ドワーフの王、トーリン・オーケンシールドです。

こんなイメージは持っていなかったのですが、ドワーフたちは、追われた故郷を取り返す旅に出ていたんですよねえ。

帰ってから、原作を読み返してみましたら、ちゃんとそう書いてありましたわ。

で、父祖の恨みを晴らす旅でもありまして、予告編にも使われています「はなれ山の歌(Song of the Lonely Mountain)」が、戦う男達の望郷の念をやどして、低く、響きわたります。

「なんなの、この和テイストは!」とまたも感じました私、明治大帝に続きます七人の侍、そして今度は、「これ、忠臣蔵かも!!!」と思ってしまいました。

| Tales of Old Japan |

| クリエーター情報なし | |

| Tuttle Pub |

リーズデイル卿とジャパニズム シリーズでご紹介しておりますが、幕末に来日いたしましたイギリスの外交官、アルジャーノン・バートラム・ミットフォードは、帰国早々の1871年(明治3年)、忠臣蔵の英訳を出版しておりまして、今なおこの英訳は、英米で読み継がれております。

本当の勇気と、ともに戦う男たちの熱い信頼の情。

13人のドワーフたちは、なんとなく、中国軍に祖国を追われましたチベットやウイグルの人々を彷彿とさせます。

祖国奪還のファンタジーだったんですねえ、「ホビットの冒険」は。

一年後に公開のはずの第二部「ホビット スマウグの荒らし場」が待ちきれません。

えーだって、私の大好きな、レゴラスの父・スランドゥイルが出てくるんです!!!

よいですわ。

この出で立ちは、出身がシンダールエルフ(海のエルフ)だとわかる感じでして、しっかり、大昔の話までやってくれるんでしょうか。

えーと、ずいぶん以前に書きました愛しのレゴラスというページがまだ残っておりますので、ドワーフ嫌いの闇の森のエルフ王・スランドゥイルに関心がおありの方は、どうぞ。

最後に、かつて私が二次創作で、中つ国に別れを告げるガラドリエルになりきってスランドゥイルに贈りました、言葉を。

わらわはわらわなりに、スランドゥイルを愛しておりました。

夫にしたいとはついぞ思ったことがありませぬし、夫や親族への情愛とは、また別の感情なのですけれども、もしかすると、これはわらわにとって、ただ一度の恋であったやもしれませぬ。

さらば、中つ国。ここで紡がれし物語の数々。

そして、緑森にありし君よ。

これが、しばしの別れであらんことを。

クリックのほどを! お願い申し上げます。