広瀬常と森有礼 美女ありき9の続きです。

とはいいますものの、今回、内容の上からは、広瀬常と森有礼 美女ありき1の検証、ということになりまして、実は、お常さんの父・広瀬秀雄について、新たな資料が見つかったんです!

国会図書館の蔵書の検索をかけましたら、河内山雅郎氏の「開拓使仮学校女学校ー幻の北方帝国大学女子部」という本が出てきまして、2010年1月、今年の発行です。見たい!と思ったのですが、他で検索をかけてもまったく出てこない本でして、新しい本ですから、オンラインでまるごとコピーをしてもらうこともできません。

結局、国会図書館へ出かけました。

驚いたことに、手作りのコピー本だったのですが、実によく調べられたすぐれものです。

他にも見たいものがたくさんあり、時間が限られていたものですから、ざざっと見て、必要な部分のコピーを頼みました。

なによりの収穫は、明治5年の「女学生徒入校願」という書類です。

これまで、私が読みました限り、開拓使女学校の生徒名簿のようなものは、明治6年9月の「女学校生徒表」のみでした。そこに出てきます広瀬常に関する情報は、森有礼夫人・広瀬常の謎 後編上に書いていますが、河内山氏のご著書から再録しますと、以下です。

宿所 第五大區小三ノ區下谷泉橋通青石横丁大洲加藤門

拝命入校 壬申(明治五年)九月十八日同十月十九日

本貫生國 静岡県武蔵

父兄引請 父士族 広瀬秀雄

年齢 明治六年九月、十六年四ヶ月

これが、ですね。一年前の「女学生徒入校願」によりますと「広瀬常 広瀬富五郎長女」になっているというのです!!!

「うわあああああっ! 富じゃなくて、寅の可能性はないのっ???」と思った私は、収録されております原本の写真を必死になって虫眼鏡で見たのですが、コピーのコピーのコピーであります上に、小さすぎまして、さっぱりわかりません。

突然、ご迷惑ではなかろうかと思いつつ、がまんしきれず、著者の河内山氏にお電話いたしました。

河内山氏は、快く応対くださり、なんとこの本が10数冊作っただけのものだとわかったのですが、なんて……もったいない!!! 私、開拓使女学校についてのこんなに詳しい本は、初めて見ましたのに。

河内山氏は、北海道大学文書館所蔵の原本をデジカメにおさめられたそうでして、ありがたいことに、問題の個所を印刷して送ってくださるとお申し出くださいました。

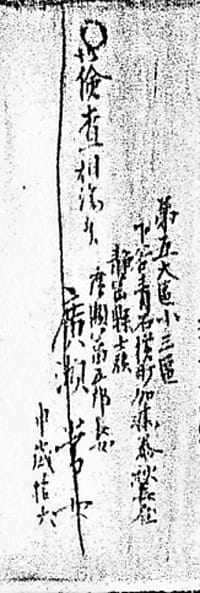

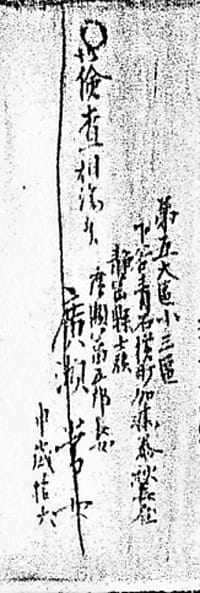

待ちきれず、ご著書の小さな写真を、スキャナーで取り込み、拡大いたしましたのが下です。

「第五大區小三區下谷青石横町加藤泰秋長雇 静岡縣士族広瀬富五郎長女 広瀬常女 申歳拾六」

確かにこれは、どう見ても、寅五郎ではなく富五郎です。

しかし、開拓使の役人が聞き取って書いた書類と思われますだけに、広瀬秀雄=寅五郎の可能性は、格段に高まるのではないでしょうか。

もう一つ、「加藤泰秋長雇」の部分なんですが、「雇」と読んでいいのかどうか、自信がありません。もしかして、「住」なんでしょうか? どなたか、ご教授のほどを。

加藤泰秋は、最後の大洲藩主です。

俄然、広瀬常と森有礼 美女ありき1でご紹介しました下の本の広瀬寅五郎の経歴を、もっと子細に検討してみよう、という気になりました。

広瀬寅五郎 子年四十三 高三十俵三人扶持内○二人扶持元高○扶持御足扶持外役扶持三人扶持 本国生国共下野

嘉永七寅年十一月御先手紅林勘解由組同心 安政○年九月箱館奉行支配調役下役出役過人被仰付○定役 元治元子年四月講武所勤番被仰付候 ○田安仮御殿於焼火之間○衆中○被仰渡 同年五月講武所勤番組頭勤方見習○候旨井上河内守被仰渡候段沢左近将監申渡 同年八月箱館奉行支配定役被仰付候御書付被仰渡候旨赤松左衛門尉申渡候

以上ですべてですが、○は原本が虫食いかなにかで、読めないみたいです。

まず年齢なのですが、最初、無知にも、この記録を作りました時点で子年生まれの43だった、ということなのか、と思ったのですが、「子四十五歳」「丑年四十三」」などという人物もいて、ちがうみたいなんですね。

どうも、載っています職歴の最後の年にいくつだったか、ということみたいでして、とすれば、元治元年(1864)甲子に43歳です。これは数えでしょうから、文政3年(1820)の生まれ、だったのでしょう。

としますと、嘉永3年(1850)の敵討ちのときに、満30。嘉永7年(1854)、同心になったときには、すでに34だったわけです。

また、職歴の最後が元治元年ですから、元治元年の4月に講武所勤番となって箱館から江戸へ帰り、同年8月には支配定役となって再び箱館勤務となったわけです。実に慌ただしいのですが、これが、調べてみますとどうも、武田斐三郎に同行していたらしいのです。

つまり、広瀬常と森有礼 美女ありき1で、以下のように妄想いたしましたことが、かなり信憑性をおびてきます。

常が、3つから9つの年まで函館で過ごしたとなりますと、その間に五稜郭の新しい奉行所ができたことになりまして、父親の秀雄は、大洲藩出身で五稜郭設計者の武田斐三郎と知り合っていたかもしれませんし、だとすれば、開拓使女学校時代の常の東京の住所、「第五大區小三ノ區下谷泉橋通青石横丁大洲加藤門」というのは、大洲藩邸の長屋に住まわせてもらったのかもしれなかったり

武田成章(斐三郎)は伊予の出身者ですので、近くの図書館に伝記があります。

以下、参考書は、愛媛県教育委員会編「愛媛の先覚者」(1965年)と、白山友正著「武田斐三郎伝」(昭和46年 北海道経済史研究所発行)です。

斐三郎は、伊予大洲藩(6万石)の下級藩士の次男として、文政10年(1827)に生まれました。兄の亀五郎敬孝が7つ年上で、広瀬寅五郎と同じ年です。

父親が早くに死に、次男であったため、斐三郎は母方の家業である医者を志して、弘化5年(1848年)大阪の緒方洪庵塾に入門しますが、蘭学を学ぶうち、洋式兵学に関心をよせます。2年先輩に大村益次郎がいますし、時代が時代ですから、医学より兵学、という流れだったのでしょう。

嘉永3年(1851)、緒方洪庵の紹介により、江戸の伊東玄朴のもとに身をよせ、佐久間象山門下となります。

嘉永6年(1853)、ペリー来航。同年、斐三郎は幕府に出仕し、同時に、長崎出張となり、ロシア船の応接に参加。翌嘉永7年(安政元年 1854)、箱館出張。そのまま箱館詰となり、軍備顧問と来航外国人の応対を務めることになりました。

嘉永7年の日米和親条約は、アメリカ船の寄港地として、下田と箱館を開港する、というものでして、条約締結直後、さっそくペリー艦隊は箱館に寄港します。斐三郎の箱館出張も、そのためだったわけなのですが、同年、ロシアのプチャーチンが箱館来港。

プチャーチンは全権を帯びて、ペリーと並行して日本に条約締結を迫っていました。ところがその嘉永6年、クリミア戦争が勃発し、極東においてもロシアは英仏艦隊と対峙することとなり、プチャーチンはそれを警戒しながら、慌ただしく日本に開港を迫ることとなったのです。

クリミア戦争の極東における戦いにつきましては、wiki-ペトロパブロフスク・カムチャツキー包囲戦をご覧下さい。

この記事には、「1855年5月に英仏連合艦隊は再度ペトロパブロフスクを攻めたがもはや無人であった」と書いてあるのですが、にもかかわらず英仏艦隊は、多数の戦病者を出したらしいのですね。

といいますのも、「武田斐三郎伝」によりますと、安政2年(1855)6月7日、仏艦シビル号が戦病者およそ40人を積んで箱館入港。同月14日には、同じく仏艦ウィルギニー号が入港。函館奉行・竹内下野守は、両艦乗組員の上陸を許可し、シビル号の戦病者については、実行寺を開放して療養を認めます。この厚遇を伝え聞いたためか、7月29日、長崎へ向かっていた仏旗艦コンスタンチン号が入港。

英艦も入港したようなのですが、なにしろ仏艦は傷病者の治癒を待ちましたので、長期滞在。

この機会を、斐三郎が見逃すわけはありません。

軍備について、わけても砲の製造について、コンスタンチン号の副艦長に指導を乞いました。

フランス側は大乗り気で快諾し、斐三郎はこのときから、フランスと縁を持ちました。

また副艦長は、長崎の防備の薄さを指摘し、堡塁構築の必要を語ったというのですが、それにかぶせて艦長は、首都パリ防衛のための要塞の有様を述べ、その図面が船中にあるから写し取ってかまわない、と言ったんだそうなのです。

いきなりパリかよ!!!なんですが、実はこれが、五稜郭建築に向けて、どうも、大きく影響したらしいのですね。

当初は、港湾防備のための堡塁の建設と、奉行所の施設は、別なものにする予定だったのですが、どうもこのときから、ヴォーバン式(稜堡式)要塞が浮上し、その中央に奉行所が位置することとなったようなのです。

いったい……、どんな図を見せられたのかわかりませんが、竹内奉行の脳裏には、防備堅固で美しく生まれ変わった箱館の姿が浮かび上がり、計画は壮大になっていったんでしょうね。

で、数年後、実際に遣欧使節としてパリを訪れた竹内下野守は、どんな感慨を持ったのでしょう。

五稜郭は、資金不足で中途半端なものとなり、設計者の斐三郎が悪くいわれたりもしてきたのですが、斐三郎が責任を負うべき話ではないでしょう。

話がそれましたが、11年間、箱館に勤務した斐三郎は、五稜郭や弁天台場などの設計を手がけるとともに、溶鉱炉の開発にも従事。そのかたわら、安政3年(1856)には諸術調所を開いて、洋式兵学を教えます。砲術、航海術、測量術、聞きかじりの英語、ロシア語です。生徒は幕臣に限りませんでしたので、長州の山尾庸三、井上勝も、弟子になっています。

斐三郎が英語を、函館在住のアメリカ人に学んでいたことは伝えられているのですが、フランス語については、伝えられていないようです。

しかし、どうなんでしょうか。前述のフランス軍艦との接触がありますし、安政6年(1859)の暮れにはメルメ・カションが箱館に着任します。斐三郎は、江戸転任となった後、フランス軍事顧問団のもとで仕事をし、維新直後にはどうやら、フランス語を教えているようですので、箱館時代から習っていたのではないか、と推測してもよさそうです。

さて、広瀬寅五郎です。原本虫食い状態で、安政の何年に箱館に赴任したのかは、わかりません。

しかし、どうやら確実に、斐三郎と親しくはしていたようなのです。

斐三郎は、元治元年(1864)4月、江戸出張を命じられます。蝦夷巡察中の迅速丸に便乗して、5月に江戸着。7月23日付けで開成所教授に任じられ、挨拶と引っ越しのため箱館へ戻り、8月、箱館を離れます。

つまり、元治元年の寅五郎の江戸転任は、斐三郎の足取りとぴったり重なり、共をしていたものと推測されるのです。

斐三郎の開成所教授は長くは続かず、同年、大砲製造頭取。以降、維新まで、大砲の国産化に取り組み、慶応3年(1867)春からは、フランス軍事顧問団のもとで、ナポレオン砲製造の技術を習得しようと奮闘します。

斐三郎の兄、敬孝は、大橋訥庵門下にいたこともある勤王家で、大洲藩周旋方として京にあり、薩長側について活躍していました。藩主・加藤泰秋の姉が長府毛利氏に嫁いでいたりもしまして、小藩ながら、王政復古のクーデター、鳥羽伏見にかけて、鮮明に反幕陣営に与したんです。

幕府倒壊にあたって、斐三郎は出身藩の動向とも無縁でいられず、身を潜め、結局、明治元年の暮れに松代藩に招かれ、フランス式士官学校の教授を務めます。明治2年8月、開拓使からお呼びが掛かりますが断り、翌3年暮れ、松代士官学校廃校により、東京へ。当初は、松代藩邸にいて、一ヶ月ほど桜田門外旧井伊邸にいたのち、下谷竹町に居を定めました。

ところで、大洲藩の中屋敷は、上屋敷のすぐそばにあり、この一帯、下谷竹町と呼ばれていたんです。

goo古地図 江戸切絵図 東下谷-1

ここでどうも、斐三郎はフランス語の私塾を開いていたらしいのですが、明治4年(1871)4月、フランス兵式を採用した兵部省からお呼びが掛かり、出仕の運びとなりました。

一方の広瀬寅五郎なんですが、慶応2年(1866)の函館奉行所履歴明細短冊には、定役として名前が見えます。

しかし、杉浦梅潭(誠)の「箱館奉行日記」、慶応3年の暮れからの部分を、国会図書館でコピーして見てみたのですが、杉浦奉行とともに箱館を引き揚げた中に、広瀬寅五郎の名はありません。

どうも、感触としましては、慶応3年中に役職が変わって江戸へ帰っていたのではないのか、という気がします。静岡県士族、ということは、そのまま新政府に仕えたわけではなさそうだから、です。

で、明治5年に元大洲藩主・加藤泰秋に傭われ、大洲藩上屋敷に住んでいたのですから、これはどうも、斐三郎の世話だったのではないのか、他に大洲藩との接点はないだろう、と思うような次第なのです。

続きます。

人気blogランキングへ

とはいいますものの、今回、内容の上からは、広瀬常と森有礼 美女ありき1の検証、ということになりまして、実は、お常さんの父・広瀬秀雄について、新たな資料が見つかったんです!

国会図書館の蔵書の検索をかけましたら、河内山雅郎氏の「開拓使仮学校女学校ー幻の北方帝国大学女子部」という本が出てきまして、2010年1月、今年の発行です。見たい!と思ったのですが、他で検索をかけてもまったく出てこない本でして、新しい本ですから、オンラインでまるごとコピーをしてもらうこともできません。

結局、国会図書館へ出かけました。

驚いたことに、手作りのコピー本だったのですが、実によく調べられたすぐれものです。

他にも見たいものがたくさんあり、時間が限られていたものですから、ざざっと見て、必要な部分のコピーを頼みました。

なによりの収穫は、明治5年の「女学生徒入校願」という書類です。

これまで、私が読みました限り、開拓使女学校の生徒名簿のようなものは、明治6年9月の「女学校生徒表」のみでした。そこに出てきます広瀬常に関する情報は、森有礼夫人・広瀬常の謎 後編上に書いていますが、河内山氏のご著書から再録しますと、以下です。

宿所 第五大區小三ノ區下谷泉橋通青石横丁大洲加藤門

拝命入校 壬申(明治五年)九月十八日同十月十九日

本貫生國 静岡県武蔵

父兄引請 父士族 広瀬秀雄

年齢 明治六年九月、十六年四ヶ月

これが、ですね。一年前の「女学生徒入校願」によりますと「広瀬常 広瀬富五郎長女」になっているというのです!!!

「うわあああああっ! 富じゃなくて、寅の可能性はないのっ???」と思った私は、収録されております原本の写真を必死になって虫眼鏡で見たのですが、コピーのコピーのコピーであります上に、小さすぎまして、さっぱりわかりません。

突然、ご迷惑ではなかろうかと思いつつ、がまんしきれず、著者の河内山氏にお電話いたしました。

河内山氏は、快く応対くださり、なんとこの本が10数冊作っただけのものだとわかったのですが、なんて……もったいない!!! 私、開拓使女学校についてのこんなに詳しい本は、初めて見ましたのに。

河内山氏は、北海道大学文書館所蔵の原本をデジカメにおさめられたそうでして、ありがたいことに、問題の個所を印刷して送ってくださるとお申し出くださいました。

待ちきれず、ご著書の小さな写真を、スキャナーで取り込み、拡大いたしましたのが下です。

「第五大區小三區下谷青石横町加藤泰秋長雇 静岡縣士族広瀬富五郎長女 広瀬常女 申歳拾六」

確かにこれは、どう見ても、寅五郎ではなく富五郎です。

しかし、開拓使の役人が聞き取って書いた書類と思われますだけに、広瀬秀雄=寅五郎の可能性は、格段に高まるのではないでしょうか。

もう一つ、「加藤泰秋長雇」の部分なんですが、「雇」と読んでいいのかどうか、自信がありません。もしかして、「住」なんでしょうか? どなたか、ご教授のほどを。

加藤泰秋は、最後の大洲藩主です。

俄然、広瀬常と森有礼 美女ありき1でご紹介しました下の本の広瀬寅五郎の経歴を、もっと子細に検討してみよう、という気になりました。

| 江戸幕臣人名事典 |

| クリエーター情報なし | |

| 新人物往来社 |

広瀬寅五郎 子年四十三 高三十俵三人扶持内○二人扶持元高○扶持御足扶持外役扶持三人扶持 本国生国共下野

嘉永七寅年十一月御先手紅林勘解由組同心 安政○年九月箱館奉行支配調役下役出役過人被仰付○定役 元治元子年四月講武所勤番被仰付候 ○田安仮御殿於焼火之間○衆中○被仰渡 同年五月講武所勤番組頭勤方見習○候旨井上河内守被仰渡候段沢左近将監申渡 同年八月箱館奉行支配定役被仰付候御書付被仰渡候旨赤松左衛門尉申渡候

以上ですべてですが、○は原本が虫食いかなにかで、読めないみたいです。

まず年齢なのですが、最初、無知にも、この記録を作りました時点で子年生まれの43だった、ということなのか、と思ったのですが、「子四十五歳」「丑年四十三」」などという人物もいて、ちがうみたいなんですね。

どうも、載っています職歴の最後の年にいくつだったか、ということみたいでして、とすれば、元治元年(1864)甲子に43歳です。これは数えでしょうから、文政3年(1820)の生まれ、だったのでしょう。

としますと、嘉永3年(1850)の敵討ちのときに、満30。嘉永7年(1854)、同心になったときには、すでに34だったわけです。

また、職歴の最後が元治元年ですから、元治元年の4月に講武所勤番となって箱館から江戸へ帰り、同年8月には支配定役となって再び箱館勤務となったわけです。実に慌ただしいのですが、これが、調べてみますとどうも、武田斐三郎に同行していたらしいのです。

つまり、広瀬常と森有礼 美女ありき1で、以下のように妄想いたしましたことが、かなり信憑性をおびてきます。

常が、3つから9つの年まで函館で過ごしたとなりますと、その間に五稜郭の新しい奉行所ができたことになりまして、父親の秀雄は、大洲藩出身で五稜郭設計者の武田斐三郎と知り合っていたかもしれませんし、だとすれば、開拓使女学校時代の常の東京の住所、「第五大區小三ノ區下谷泉橋通青石横丁大洲加藤門」というのは、大洲藩邸の長屋に住まわせてもらったのかもしれなかったり

武田成章(斐三郎)は伊予の出身者ですので、近くの図書館に伝記があります。

以下、参考書は、愛媛県教育委員会編「愛媛の先覚者」(1965年)と、白山友正著「武田斐三郎伝」(昭和46年 北海道経済史研究所発行)です。

斐三郎は、伊予大洲藩(6万石)の下級藩士の次男として、文政10年(1827)に生まれました。兄の亀五郎敬孝が7つ年上で、広瀬寅五郎と同じ年です。

父親が早くに死に、次男であったため、斐三郎は母方の家業である医者を志して、弘化5年(1848年)大阪の緒方洪庵塾に入門しますが、蘭学を学ぶうち、洋式兵学に関心をよせます。2年先輩に大村益次郎がいますし、時代が時代ですから、医学より兵学、という流れだったのでしょう。

嘉永3年(1851)、緒方洪庵の紹介により、江戸の伊東玄朴のもとに身をよせ、佐久間象山門下となります。

嘉永6年(1853)、ペリー来航。同年、斐三郎は幕府に出仕し、同時に、長崎出張となり、ロシア船の応接に参加。翌嘉永7年(安政元年 1854)、箱館出張。そのまま箱館詰となり、軍備顧問と来航外国人の応対を務めることになりました。

嘉永7年の日米和親条約は、アメリカ船の寄港地として、下田と箱館を開港する、というものでして、条約締結直後、さっそくペリー艦隊は箱館に寄港します。斐三郎の箱館出張も、そのためだったわけなのですが、同年、ロシアのプチャーチンが箱館来港。

プチャーチンは全権を帯びて、ペリーと並行して日本に条約締結を迫っていました。ところがその嘉永6年、クリミア戦争が勃発し、極東においてもロシアは英仏艦隊と対峙することとなり、プチャーチンはそれを警戒しながら、慌ただしく日本に開港を迫ることとなったのです。

クリミア戦争の極東における戦いにつきましては、wiki-ペトロパブロフスク・カムチャツキー包囲戦をご覧下さい。

この記事には、「1855年5月に英仏連合艦隊は再度ペトロパブロフスクを攻めたがもはや無人であった」と書いてあるのですが、にもかかわらず英仏艦隊は、多数の戦病者を出したらしいのですね。

といいますのも、「武田斐三郎伝」によりますと、安政2年(1855)6月7日、仏艦シビル号が戦病者およそ40人を積んで箱館入港。同月14日には、同じく仏艦ウィルギニー号が入港。函館奉行・竹内下野守は、両艦乗組員の上陸を許可し、シビル号の戦病者については、実行寺を開放して療養を認めます。この厚遇を伝え聞いたためか、7月29日、長崎へ向かっていた仏旗艦コンスタンチン号が入港。

英艦も入港したようなのですが、なにしろ仏艦は傷病者の治癒を待ちましたので、長期滞在。

この機会を、斐三郎が見逃すわけはありません。

軍備について、わけても砲の製造について、コンスタンチン号の副艦長に指導を乞いました。

フランス側は大乗り気で快諾し、斐三郎はこのときから、フランスと縁を持ちました。

また副艦長は、長崎の防備の薄さを指摘し、堡塁構築の必要を語ったというのですが、それにかぶせて艦長は、首都パリ防衛のための要塞の有様を述べ、その図面が船中にあるから写し取ってかまわない、と言ったんだそうなのです。

いきなりパリかよ!!!なんですが、実はこれが、五稜郭建築に向けて、どうも、大きく影響したらしいのですね。

当初は、港湾防備のための堡塁の建設と、奉行所の施設は、別なものにする予定だったのですが、どうもこのときから、ヴォーバン式(稜堡式)要塞が浮上し、その中央に奉行所が位置することとなったようなのです。

いったい……、どんな図を見せられたのかわかりませんが、竹内奉行の脳裏には、防備堅固で美しく生まれ変わった箱館の姿が浮かび上がり、計画は壮大になっていったんでしょうね。

で、数年後、実際に遣欧使節としてパリを訪れた竹内下野守は、どんな感慨を持ったのでしょう。

五稜郭は、資金不足で中途半端なものとなり、設計者の斐三郎が悪くいわれたりもしてきたのですが、斐三郎が責任を負うべき話ではないでしょう。

話がそれましたが、11年間、箱館に勤務した斐三郎は、五稜郭や弁天台場などの設計を手がけるとともに、溶鉱炉の開発にも従事。そのかたわら、安政3年(1856)には諸術調所を開いて、洋式兵学を教えます。砲術、航海術、測量術、聞きかじりの英語、ロシア語です。生徒は幕臣に限りませんでしたので、長州の山尾庸三、井上勝も、弟子になっています。

斐三郎が英語を、函館在住のアメリカ人に学んでいたことは伝えられているのですが、フランス語については、伝えられていないようです。

しかし、どうなんでしょうか。前述のフランス軍艦との接触がありますし、安政6年(1859)の暮れにはメルメ・カションが箱館に着任します。斐三郎は、江戸転任となった後、フランス軍事顧問団のもとで仕事をし、維新直後にはどうやら、フランス語を教えているようですので、箱館時代から習っていたのではないか、と推測してもよさそうです。

さて、広瀬寅五郎です。原本虫食い状態で、安政の何年に箱館に赴任したのかは、わかりません。

しかし、どうやら確実に、斐三郎と親しくはしていたようなのです。

斐三郎は、元治元年(1864)4月、江戸出張を命じられます。蝦夷巡察中の迅速丸に便乗して、5月に江戸着。7月23日付けで開成所教授に任じられ、挨拶と引っ越しのため箱館へ戻り、8月、箱館を離れます。

つまり、元治元年の寅五郎の江戸転任は、斐三郎の足取りとぴったり重なり、共をしていたものと推測されるのです。

斐三郎の開成所教授は長くは続かず、同年、大砲製造頭取。以降、維新まで、大砲の国産化に取り組み、慶応3年(1867)春からは、フランス軍事顧問団のもとで、ナポレオン砲製造の技術を習得しようと奮闘します。

斐三郎の兄、敬孝は、大橋訥庵門下にいたこともある勤王家で、大洲藩周旋方として京にあり、薩長側について活躍していました。藩主・加藤泰秋の姉が長府毛利氏に嫁いでいたりもしまして、小藩ながら、王政復古のクーデター、鳥羽伏見にかけて、鮮明に反幕陣営に与したんです。

幕府倒壊にあたって、斐三郎は出身藩の動向とも無縁でいられず、身を潜め、結局、明治元年の暮れに松代藩に招かれ、フランス式士官学校の教授を務めます。明治2年8月、開拓使からお呼びが掛かりますが断り、翌3年暮れ、松代士官学校廃校により、東京へ。当初は、松代藩邸にいて、一ヶ月ほど桜田門外旧井伊邸にいたのち、下谷竹町に居を定めました。

ところで、大洲藩の中屋敷は、上屋敷のすぐそばにあり、この一帯、下谷竹町と呼ばれていたんです。

goo古地図 江戸切絵図 東下谷-1

ここでどうも、斐三郎はフランス語の私塾を開いていたらしいのですが、明治4年(1871)4月、フランス兵式を採用した兵部省からお呼びが掛かり、出仕の運びとなりました。

一方の広瀬寅五郎なんですが、慶応2年(1866)の函館奉行所履歴明細短冊には、定役として名前が見えます。

しかし、杉浦梅潭(誠)の「箱館奉行日記」、慶応3年の暮れからの部分を、国会図書館でコピーして見てみたのですが、杉浦奉行とともに箱館を引き揚げた中に、広瀬寅五郎の名はありません。

どうも、感触としましては、慶応3年中に役職が変わって江戸へ帰っていたのではないのか、という気がします。静岡県士族、ということは、そのまま新政府に仕えたわけではなさそうだから、です。

で、明治5年に元大洲藩主・加藤泰秋に傭われ、大洲藩上屋敷に住んでいたのですから、これはどうも、斐三郎の世話だったのではないのか、他に大洲藩との接点はないだろう、と思うような次第なのです。

続きます。

人気blogランキングへ

加藤泰秋が家主の長屋に住んでいたってことでは?

いずれにせよ河内山氏より原本の写真が届けば判明するかと。

次回に書きますが、明治8年の地図でみますと、後に青石横丁といわれた通りは七小区でなんです。その行き当たりで区がかわって、三小区の加藤泰秋の屋敷があります。つまり、三小区ということは、元大洲藩邸上屋敷の長屋としか考えられません。中屋敷は上屋敷の東ですので、青石横丁という住居表示にはならないだろう、と思われます。

加藤泰秋は、珍しく、江戸時代の上屋敷をずっと大正時代まで自邸にしていまして、その屋敷内の長屋に住むといいますことは、ちょっと単なる大家と店子とは考え辛いんですね。

これも、もっと詳しい資料がないか、大洲の史家の方に問い合わせ中なんですが、どうも、幕末から明治初頭にかけての大洲藩の基本資料は、翻刻されてないようなんです。大洲博物館所有ですから、日帰りOKなんですが、目当てのものを探し出すのが、とてつもなく大変そうでして。

いずれにせよ、まずはデジカメ画像、届きましたら、また載せますので、よろしくお願いいたします。