卯之町紀行 シーボルトの娘がいた街 前編の続きです。

えーと。池田使節団の横浜鎖港談判です。

シーボルトとモンブランが嚙んでいたらしい、このときの池田使節団とフランス政府の密約とは、以下のようなものです。

モンブラン伯と「海軍」をめぐる欧州の暗闘vol2より

この池田使節団なのですが、フランスで「秘密条約」なるものを結んでいまして、それが「下関における長州の外国船砲撃を防ぐため、幕府が航路を警備するのであれば、フランス海軍はそれを助ける」というものでした。これを後世、尾佐竹猛氏が「フランス海軍の指揮下に幕府が長州征伐をする」というような文脈で解釈なさり、昭和初期の排外思想の中で、「外国軍隊を引き入れて植民地化の道をひらく危険な条約だった」ということになったのですが、どんなものでしょう。

6年前にこれを書いたとき、私は、密約が後世に拡大解釈されたのでは? と思っていたのですが、どうも、ですね、沓沢氏の論文を読んでおりますと、再来日したのち、幕府顧問になったシーボルトですが、そのときの行動自体が、幕府から相当に不審の目で見られていたようですね。

で、シーボルトの通訳を務めました三瀬周三が、文久2年のシーボルト解雇後、投獄されたにつきまして、その理由がよくはわかっていないのですが、沓沢氏はハンス・ケルナー氏の「シーボルト父子伝」から、シーボルトの依頼で周三が従った翻訳が幕府に見咎められた、としておられます。長井音次郎の伝記とあわせて考えますと、シーボルトの日本のあり方にまつわる、なんらかの見解が幕府の気に入らず、周三がオランダ語に訳した日本史関係の史料がその基になっているとして、腹立ち紛れに周三を投獄しましたものの、周三は、幕府が雇っていましたシーボルトの指示で翻訳しただけのことでして、結局、「町人身分なのに武士身分だと偽った」というだけの嫌疑で5年間の投獄、という、理不尽な扱いになったもののようです。ちょっと、ひどすぎましたね。

実は、長崎でシーボルトに学んでいたといわれます長岡謙吉も、このとき長崎奉行所からなんらかの嫌疑を受けて国元へ追放されていて、キリシタンの嫌疑だとかいわれているのですが、私は、シーボルトにまつわるのではないのか、と推測しています。シーボルトはヴュルツブルク司教領生まれのカトリック教徒でして、父親を早くに亡くして、聖職者の叔父に育てられましたし、日本のキリシタンに関心を持つのは自然でしょう。日本も開国したことだしと、キリシタン関係の文献の翻訳を長岡謙吉に依頼していて、それを奉行所が見咎めたんじゃないんでしょうか。

| 幕末日本と対外戦争の危機―下関戦争の舞台裏 (歴史文化ライブラリー) |

| 保谷 徹 | |

| 吉川弘文館 |

以前から、保谷徹氏の「幕末日本と対外戦争の危機―下関戦争の舞台裏」、気になっていたのですが、今回、読んで見る気になりました。フランスの武力行使の可能性は、果たしてどれほどのものだったのか、ということになろうかと思うのですが、柴田剛中が、「モンブラン伯爵とシーボルトは同じ穴のムジナで信用ならない」としていたにつきましては、やはり、それなりの理由がありそうな気がします。

卯之町(うのまち)中町(なかんちょう)のメインストリートです。

訪れたのが水曜日(11月20日)だったものですから、商店は休みだったのですが、古民家が喫茶店になっていたりと、以前にはまだあまり整備されていませんでした町並みに、ゆっくり散策できそうな雰囲気ができていまして、いい意味で様変わりしていました。高野長英が隠れていたこともある、と伝えられます庄屋館が、補修なのか、工事中の幕でおおわれていたのが残念で、また、今度ゆっっくりと訪れたいものです。

つくづく思うのですが、今の卯之町は四国の愛媛の田舎町で、ここで世界を考え、日本の国のあり方を考えるきっかけなんて、あんまり見いだせるような気がしないのですが、幕末にはおイネさんがこの街を歩いていて、高野長英が隠れ住んでいたこともあり、世界史と日本史の交わりの片鱗を、見ることが出来た街だったんですよねえ。藩政時代の地方分権のあり方は、幕末維新史の解釈の仕方において、そしてこれからの日本の形を模索するにおいて、見直されてしかるべき、と、思います。

上は、二宮敬作の住居跡地の表示でして、場所としましては、ここにおイネさんも住まっていたはずです。

下の2枚の写真は、その裏手の方なんですが、二宮家の離れだったといいます建物が、一部だけ残っています。高野長英が隠れ住んでいたといわれ、また郷土史家の門多正志氏の著作では、イネが住んでいたのもこの離れだったのではないか、と推測されています。

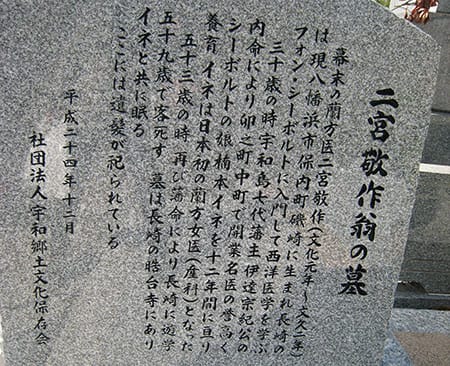

次いで、お墓の方へ。

中町から開明学校へ向かい、その手前を左に折れますと、光教寺の墓地があり、そこに、二宮敬作と妻いわと息子の逸二と、三人いっしょの墓石が建てられててます。

私、まったくうっかりしておりましたが、以前に仕事の取材で、宇和町教育委員会発行の「宇和の人物伝」という本と、「イネと敬作 その時代展」というパンフレットを手に入れていまして、そこに、門多正志氏と、長崎シーボルト記念館・福井英俊氏の論文が載っていまして、すでにイネの戸籍の話や敬作のお墓の話も出ていたんですね。読んでいたはずなんですが、すっかり、忘れこけておりましたわ!

長崎・晧臺寺のお墓、私、左側の墓石の側面、裏面の銘文が摩滅で読めませんで、よくわからず、右側のものがそうなのだろうと思い込んでしまいまして、「二宮敬作先生之墓なんて、妙な墓石だなあ」と思いつつ、お参りしたのですが、門田正志の「宇和の人物伝」に、ちゃんと長崎の墓石の写真が載っておりまして、左のものがイネが建てた墓石でした。戒名が二つあるのは、妻いわといっしょの夫婦墓だから、です。いわは敬作よりも早く(織田毅氏碑文に「已に妻西氏先一年没」とあり、門多氏は「妻の西氏は四年前に先立った」としていますが、どちらをとるべきかわかりません。四年前なら卯之町で死んだ可能性が高そうですが、一年前となると長崎へ来ていて死んだのかもしれず、その方がありそうなのですが)、逝去していまして、夫婦墓にしたのは、おそらく、なんですが、墓石を建てたイネさんが、いわをも慕っていて、長崎で夫婦いっしょに眠ってもらいたい、と願った結果なのでしょう。

文久2年3月12日、病死しました敬作を葬ったのは、敬作の息子・逸二なのですが、同年7月24日、後を追いますように逸二は没し、一説には、殺された、ともいわれるそうです。長岡謙吉、岩崎弥太郎と箸拳、ナンコをしていた人でして、あるいはこれも、シーボルトにまつわっているんじゃないのかなあ、と憶測してみたくなります。

ともかく。

卯之町のものと長崎のものと、敬作の戒名は同じで、晧臺寺でいただいたもののようですが、いわの方は、卯之町の墓石の戒名と、長崎の墓石のそれとは、少しちがっています。光教寺は臨済宗妙心寺派で、晧臺寺は曹洞宗。そのちがいなのか、あるいは、単純に伝え間違い、なのかもしれません。

二宮敬作は農民でしたが、その姉の息子でした三瀬周三も、旧家ながら大洲の町人の子でした。

同じ大洲中町出身で、大洲の国学者・常磐井厳戈同門で、勤王歌人・巣内式部(すのうちしきぶ)がいるんですが、周三も、祖父の血を受け継いだのか、かなりな歌人だったようです。しかし、それにいたしましても、大村益次郎が襲われましたとき、周三は恩師の命を助けようと病院で奮闘し、巣内式部は襲撃に関与したとのあらぬ疑いをかけられ禁固。なんとも、奇妙な縁です。

周三とイネは、大村益次郎が宇和島城下で塾を開いていましたときの教え子で、司馬遼太郎氏は、このとき、イネと益次郎の間に恋愛感情が生まれたのではないか、という想定で「花神」を書かれているのですが、このとき益次郎は、宇和島に妻を伴って来ていまして、状況からして、また、話がややこしくなりますので詳細は省きますが、イネさんの心情からして、ありえない話です。

イネさんは、いわゆるシングル・マザーですが、そのただ一人の娘のタダ(改名して高子)さん本人が、「私の父だった人物を母は嫌っていて、望まない妊娠だった」というようなことを語っています。高子さんの回想には、思い違いも多いのですが、母親の心情に関して言えば、信憑性があるのではないでしょうか。

上の写真は、左が高子さん、右が周三さんですが、もっと若いころの写真もありまして、ものすごい美人です。

戦時中、松本零士は、大洲藩の支藩領だった新谷が母親の里だったため、疎開して来ていまして、高子さんの古写真を見たんだそうです。

シーボルトの血を受け継ぎます高子さんの面影が印象に残り、「銀河鉄道999」のメーテルのモデルの一人となった、という話もあります。

銀河鉄道999(予告編)

「銀河鉄道999」は、亡き母の面影を追う男の子の話、ともいえると思うのですが、イネさんの物語は、父の面影を追って生きた女の子のそれ、なのではないでしょうか。

所詮、まぶたの父だったシーボルトは異国の人で、後年のおイネさんは、二宮敬作を第二の父として、ともにすごした思い出を心のよりどころとし、その思いが、長崎・晧臺寺の墓地に込められているような気がします。

追記 吉村昭氏の「ふぉん・しいほるとの娘」、ざざっと読み返してみたのですが、久しぶりに読んで見ましたら、案外、事実とちがう部分も多いみたいです。高子さんの回顧談に頼りすぎで、墓碑銘や過去帳などは見ておられないようです。一番悩ましいのは、イネの母のお瀧さんが遊女であったかどうか、なのですが、「オランダ人の妾になるには形式的に遊女になるしかなかっただけで、遊女ではなかった」とする高子さんの回想を、なぜか吉村氏はこの部分だけは完全否定しているんです。しかし私、ピエール・ロチの「お菊さん (岩波文庫)

| ふぉん・しいほるとの娘〈下〉 (新潮文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 新潮社 |

クリックのほどを! お願い申し上げます。