| 宮廷料理人アントナン・カレームランダムハウス講談社このアイテムの詳細を見る |

宮廷料理とはなんぞや? という話が、とあるサイトのとあるスレッドで出ました。

もとはといえば、どうやら『宮廷女官 チャングムの誓い』

王とその家族の日常食は、王のいない国にはありませんので、今現在を言うならば、日本には宮廷料理がありますが、韓国にはないことになります。問題は、「そこから発展した宮廷宴会料理」です。

レストランで「宮廷料理」と銘打ったものは、過去の宮廷料理のレシピを元にした再現、創作なのですが、レシピには秘伝の部分が多いですし、韓国料理にしろ中華料理にしろ、どこまで過去の宮廷料理を再現できているかは疑問です。

では、国賓をもてなす料理、いわば外交料理ですが、これが現代版宮廷宴会料理に相当するとしまして、です、現在、世界共通の外交宴会料理はフランス料理で、日本の宮廷も明治からこれを取り入れ、宮中晩餐会はフランス料理が基本、ですよね。どなたかが、「王の臨席しない外交晩餐会の料理を宮廷料理とは言えないだろう」とおっしゃって、これには、頷かされました。

つまり、「そこから発展した宮廷宴会料理」にしましても、王族の臨席がない場合は、宮廷料理とはいえないだろう、ということなのです。

で、宮廷料理人アントナン・カレームです。

この本、たしか、鹿島茂氏の書評を読んで買ったんですが、レシピが載っていて、とても楽しめました。

宮廷料理人といっても、アントナン・カレームは、ルイ王朝の宮廷料理人ではありません。1783年ころ、フランス革命がはじまる6年ほど前、パリの貧しい一家の16番目の子供として生まれました。貧しい夫婦は素朴に王族に憧れていたのでしょうか、王妃マリー・アントワネットにちなんでマリー・アントワーヌという名を息子につけ、アントワーヌが縮んで、アントナンとなったのです。

ほどなくはじまった革命は、やがてパリを無法地帯にしました。なぶり殺されたのはなにも、貴族だけではありません。カレーム一家も不幸にみまわれたらしく、父親は、10歳そこそこの息子を捨て去るのです。

途方にくれたアントナンを救ってくれたのは、忙しい料理人でした。下働きとして雇われ、寝床と食事を得ることができました。王妃マリー・アントワネットが処刑台にのぼる、少し前の出来事であったようです。

一般に、パリのレストランはフランス革命をきっかけに誕生したといわれます。

革命以前のレストランはスープのみを出すところであり、当時のスープとは、食事の一環ではなく、呼吸器の病気を和らげるために飲む嗜好品だったのだそうです。

また、トゥレトゥールと呼ばれる総菜屋も存在したのだそうですが、排他的なギルドに守られたもので、発展の余地にとぼしく、美食を追求するような場ではなかったようです。

ところが、革命によってギルドの制約は解消し、また、貴族に雇われていた料理人たちの大多数が失業しました。そして、首都パリには、フランス各地から代議士たちが単身で押し寄せ、外食の需要が飛躍的に増えたため、料理人たちは、それまでのトゥレトゥールとは一線を画して、スープに力を入れつつ、他の総菜も楽しむことができる「レストラン」を開業するようになったのです。

しかし、現在の感覚からいえば、ちょっと不思議なんですが、当時のパリでもっとも注目を集める料理人といえば、パティシエ、つまり菓子職人だったんだそうです。

いえ、不思議ではないのかもしれません。中世から、宮廷宴会料理の中心となるのは、装飾菓子、ピエスモンテなんですね。

中世ヨーロッパの饗宴~もてなしの儀式

上のサイトさんはかなり詳しいのですが、洋の東西を問わず、古代、中世の宴会料理というのは、非常に儀式色が強いんです。神への捧げものの変形、といえると思うのですが、その宴会の主題にちなんだ装飾菓子が、食卓のメインとなります。装飾菓子は、その大部分は食べることができる材料で造りますが、基本的には食べるものではなく、食卓を豪華に飾るものなのです。

洋の東西を問わず、と言いましたが、その場で食べることを目的とせず、菓子や果物を飾る風習は、中華宮廷料理や李朝宮廷料理、そして古代から中世にかけての日本の宮廷料理にもあります。

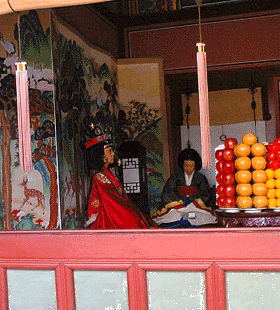

上の水原華城と李朝宮廷実録 で説明しました写真、当時(ちょうどフランス革命の頃)の李朝宮廷宴会料理の果物飾りを再現したものです。奥の方には、模様を描きながら菓子を積み上げたものも再現されていたのですが、写っていません。

李朝では、幕末に近い時期でもこういう素朴な、積み上げ式の飾りものなのですが、中華王朝では、南宋あたり、つまり日本で言えば平安朝あたりから、蜜づけの野菜だかで動物などを彫刻した飾り、などもあったそうです。

手元の『中国名菜ものがたり?中国・飲食風俗の話 』

八種類の新鮮な果物を星のようにきれいに積み重ねたもの、一二種類の乾かした果物、十種類の良い香りの花、十二種類の蜜漬けを材料にして小動物、鳥類などを彫刻したもの、十二種類の乾かした果物に香薬をまぶしたもの、十種の乾燥肉、八種類の殻をむいた松の実とか落花生、または銀杏などの乾果。

このうち、「蜜漬けを材料にして小動物、鳥類などを彫刻したもの」は、中世ヨーロッパ宴会料理の「マジパンやパイ皮で英雄や怪物、動物などを形作ったお菓子(装飾菓子)」と、あまり変わりがないわけです。

日本の場合は、どうなのでしょう。鎌倉時代あたりまでは、やはり素朴に積み上げていたようなのですが、例えば菱葩餅(ひしはなびらもち)、俗に言う花びら餅などの細工菓子になってからは、積み上げることはあまりなくなったのではないかと思うのですが、私にはよくわかりません。ただ幕末まできますと、ちょっと気になる話があります。

明治維新の直前、リュドヴィック・ド・ボーヴォワール伯爵というフランスの青年貴族が来日し、『ジャポン1867年』

その中に、フランス公使館で催された「日本式の大晩餐会」の様子が見えて、日本式の「ピエスモンテ」(フランス語の装飾菓子、英語ではエクストラオーディネール)が出てきます。

離れておかれた数個のテーブルの上に、日本人の非常に愛好する「ピエスモンテ」を嘆賞することができた。

そのひとつは、たっぷり1メートル四方はあったが、鶏卵、魚類、花、人参等々でひとつの風景をあます所なく表して居た。そこには、長ねぎの細い繊維でつくった数本の川、かぶらを彫刻し、けばけばしい色を塗りたくったおしどり、生野菜の野、人参の煉瓦でつくった橋があった。

別の台は漁を表していた。マヨネーズの波のただ中に没し、卵の白味を泡立たせたクリームの泡に覆われたじゃがいもの岩山の上に、ひとりの漁師が、かぶらで網目をつくった長居網を曳き、縮んだかきと跳びはねる棘魚とを数限りなく寄せ集めていた。

最後に一匹の大きなひらめが前に出る。魚は数本のマストと微風にふくらむ数枚の頬で飾られ、ガリー船に変えられていた。

それを箸をつかって、われわれは全部平らげたのである。

マヨネーズ??? 日本の料理なの? と疑問なんですが、中華料理では現在でも、野菜やゆでた肉などで、大皿に鳳凰を形作ったり、という飾り料理がありますし、日本料理でも、大皿に刺身を盛る場合、いろいろ趣向を凝らすことはありますよね。これは、いってみれば、積み重ね飾り料理の変型でしょうし、菓子ではないにもかかわらず、ボーヴォワール伯爵が「ピエスモンテ」と言ったのは、なかなか鋭い表現なのかもしれないんですよね。

日本古代の宮廷宴会料理が、干し物や菓子ばかりが多くて、ろくに食べるものがないように言われていますが、それは、記録に残るものの多くが飾り物であり、また宴会といえば、料理よりも、だれがどういう音楽を演奏し、どういう舞いを舞ったかが重視され、実際に食べた料理の記録が少ないからでしょう。

洋の東西を問わず、前近代の宴会というものは、歌舞音曲などの出し物と、その場で食べるわけではない飾り料理が主役なのではないんでしょうか。

17世紀、太陽王ルイ14世治下のフランスに、ヴァテールという伝説的な料理人がいました。

『宮廷料理人ヴァテール』

このコンデ公の大宴会というのは、1671年4月のことです。日本で言えば江戸時代の前期、4代将軍家綱の時代。

中世ヨーロッパでは、砂糖は貴重品でしたので、王侯貴族といえども大量消費はできませんでしたが、16世紀、新世界に砂糖キビのプランテーションが開かれ、やがて生産量が上がり、17世紀のこのころには、爆発的に供給量が増えるんですね。

砂糖が潤沢に使えるようになるにつれ、ピエスモンテ、砂糖装飾菓子も巨大化し、非常に凝ったものになっていったのではないのでしょうか。

グリム童話、ヘンゼルとグレーテルの魔女のお菓子の家は、巨大なピエスモンテなんですよね。

そして、フランス革命後もなお、宴会料理の花はピエスモンテでした。野心と向上心に燃えたアントナン・カレーム少年も、菓子職人に弟子入りし、ピエスモンテで名を成して、やがて、美食家で、ナポレオンの元で外務大臣を務めたタレーランに見込まれるんですね。フランス外務大臣の宴会料理を任されただけでなく、タレーランの後押しで、ナポレオンの宮廷宴会料理にもかかわり、名を売ります。

その後の職歴は華麗で、イギリスの摂政皇太子、ロシア皇帝アレキサンドル1世、ウィーン会議中のオーストリア宮廷などに雇われ、宴会料理の総指揮をとるんです。

そして、その晩年、最後に雇われたのは、ナポレオン戦争で成り上がったユダヤ系金融ブルジョワ、ロスチャイルド家でした。

この本は、1829年のパリ、ロスチャイルド家が催し、アントナン・カレームが取り仕切った晩餐会の描写にはじまるのですが、目玉のピエスモンテは「列柱の王妃」。マジパンをホウレンソウで緑に染め、苔まではやした、やはりマジパンの岩石庭園の上に、繊細な砂糖細工、飴細工で、写実的に、古代ギリシャ風の神殿を造りあげるんです。もちろん、この時代になってきますと、実際に食べる料理も実においしそうなんですが、しかし、それでもやはり、メインはピエスモンテ、装飾菓子だったんです。

ピエスモンテは、砂糖菓子といっても、土台は菓子ではなかったりしますし、長持ちのする、建築物のようなものである場合が多いんですね。1871年の普仏戦争のときまで、アントナン・カレームが最後に作ったピエスモンテがパリに保存されていたそうなんですが、砲撃で失われたのだとか。

◆よろしければクリックのほどを◆

人気blogランキングへ