【裏柳生口伝に曰く、戦えば必ず勝つ。此れ兵法の第一義也。

人としての情けを断ちて、神に遭うては神を斬り、仏に逢うては仏を斬り、然る後、初めて極意を得ん。

斯くの如くんば、行く手を阻む者、悪鬼羅刹の化身なりといえども、豈に遅れを取る可けん哉】

1978年10月~1979年6月に放送された、テレビドラマ版『柳生一族の陰謀』のオープニングに流される、柳生十兵衛(千葉真一)の口上です。

個人的には、わざとらしいというか、リアリティがないというか、あまり好きな言葉ではありませんでしたが、当時の高校クラスメイトでこれが好きな奴がいてね、よく千葉真一さん独特の台詞回しを真似て遊んでいましたね。

この言葉、原典は臨済宗開祖、臨済義玄の言行をまとめた語録、「臨済録」にあるようで、本来の意味は要するに「何ものにも囚われるな、執着を捨てよ!」さすれば悟りを得られよう、という意味のようです。本当に殺せ!といっているわけではないのですが、

これを、裏柳生の冷酷非情なお役目を表す言葉に翻案したんですね。

だからどこか、わざとらしいのだね。

裏柳生とは、幕府にとって都合の悪い人物を消すという非情の組織。しかし実際にはこのような組織は実在しませんでした。初出はやはり時代劇の『子連れ狼』。以降、他の作品にも度々登場することになる裏柳生。

確かに、ある意味魅力的ではありますわな。

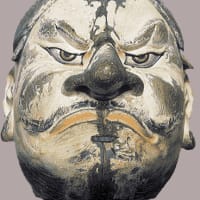

柳生十兵衛(千葉真一)

裏柳生は架空だし、柳生十兵衛にしても隻眼であったという確かな記録はありません。

肖像画ではちゃんと両目が描かれているとのことですし、隻眼であったとするのは、後世の創作であった可能性が高い。

柳生十兵衛の隻眼のイメージを最初に定着させたのは、東映時代劇スターの近衛十四郎さんでした。松方弘樹、目黒祐樹兄弟のお父さんですね。

近衛さんの柳生十兵衛は人気を博し、シリーズ化されます。そうして柳生十兵衛といえば隻眼というイメージが広まっていき、最終的に定着させたのが、

千葉真一さんでした。

映画版とテレビ版両方で、隻眼の剣豪柳生十兵衛を演じ、更には映画『魔界転生』でも柳生十兵衛を演じ、千葉真一さん最大の当たり役となります。

千葉さんの柳生十兵衛によって、隻眼のイメージは完全に定着し、以後の柳生十兵衛は、目黒祐樹も村上弘明も、佐藤浩市も上川隆也も皆、隻眼の柳生十兵衛を演じることになるわけです。

ところで、柳生十兵衛といえば、生涯武者修行に生きた漂泊の兵法者、というイメージが強いですが、これも事実ではありません。

史実の柳生十兵衛は父・但馬守宗矩の後を継いで、柳生家当主となっています。

もっとも当主となって間もなく、謎の死を遂げており、これが病死なのか暗殺なのかよくわからない。

十兵衛の死後、柳生家の後を継いだのは、十兵衛の弟・柳生宗冬でした。

ことほど左様に、史実の柳生十兵衛光厳と、創作上の剣豪・柳生十兵衛とはかなりの違いがあります。でもだからといって、それが悪いとは思いません。

面白い方がいいでしょ、ドラマなんだからさ。

時代劇はファンタジー。虚々実々が入り混じり、昔と今との時の境を飛び越えて、

人間を、日本を、日本人を描き出す。

だからこそ面白い、楽しい。タメにもなるし、心に残る。

日本だからこそ、日本人だからこそ唯一描ける、一つの表現ジャンルとしての時代劇の灯。

この灯を消してしまっては、日本の「恥」。

自国の文化を大切に守ろうとしない国民など、

最っ低だ。

先日NHKで放送された『柳生一族の陰謀』。

オリジナル映画版に割と忠実なストーリー展開で、まあまあ頑張っていたなと思います。

ただラストシーン、柳生但馬守宗矩が徳川家光の首を抱えて気が触れるシーン。

今回宗矩を演じたのは演劇界の重鎮、吉田鋼太郎さん。果敢に挑戦しておられましたが、

やはりオリジナルの、萬屋錦之介先生には敵わないな、というのが、正直な感想ですね。

吉田さんの舞台口調と、萬屋先生の時代劇口調と、どちらがどうということではなく、何というか、内側から「発している」ものが格段に違いすぎます。

萬屋先生のような役者さんは、二度と出てこないでしょう。でも、

頑張っていただく他はない。

吉田鋼太郎さんは本当によく頑張っておられた。よくやってくださった、お疲れ様でしたと声を掛けてあげたい。

ちなみに今回、柳生十兵衛を演じたのは溝端淳平さん、こちらは…。

コメントを控えさせていただきます(笑)。

将軍宣下の儀式で、摂刀を賜るシーン。ちゃんと描かれていて良いですねえ。

萬屋錦之介先生の「芸術的」台詞回し!誰も敵わない。

時代劇という日本の伝統を、決して絶やしてはいけませんね。