坂崎佐間之助は、下級武士とは言え三十万石の大大名、井伊直定侯の家臣である。 その屋敷は、彦根の城下町から少し外れた山裾にあった。

一郎太と共に屋敷の中まで佐間之助を介添えして、別れを告げようとすると、

「粗茶なと入れさせますので、どうかご一服なさりませ」

坂崎一郎太が、引き留めた。

「佐貫殿、護衛までして下さり、大変忝(かたじけ)のう御座った」

相手の島田浅衛門の方には、藩を通して事情を説明し、一郎太に着せられた濡れ衣は晴らすと、佐間之助の決意を聞かされた。

「これは我らの感謝の気持ちに到底届くものではないが、護衛料として受け取ってくだされ」

懐紙に包んだ十両を渡された。 断っては却って無礼だと、三太は有難く頂戴することにした。 新三郎が、「よしよし」と、ご機嫌で言った。

「彦根の家中(かちゅう)をお通りになるときは、どうぞ我が屋敷にお立寄りくだされ」

佐間之助と一郎太は、式台から三太と浩太を見送ってくれた。

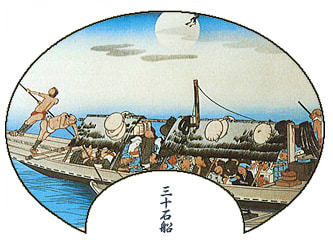

武佐宿(むさじゅく)で一泊すると、翌日は東街道に合流し、京の山城の国に着いいた。 京の伏見からは浪花まで淀川を下る三十石船がある。 夜これに乗ると、翌朝大坂に着くのだ

浩太が初めて乗る大きな船に、無邪気に喜んでいた。 三太は、前に一度緒方梅庵の伴で乗ったことがある。

三太が船縁で微睡(まどろ)んでいると、乗客たちが「わぁー」と何やら溜息とも驚きともつかぬ声を上げた。 見ると、浩太が諸肌脱いで乗客の中心に居る。 入れ墨の訳を話しているのだ。

見世物小屋に売られ、無理矢理入れ墨を入れられ、その日から檻の中で生活させられたことを話すと、懐紙を目頭に当てる女客も居た。

「こんな幼気(いたいけ)な子供に、酷(ひで)ぇことをしやがる」

怒りの声も聞かれた。 三太はその様子を見て嬉しかった。 浩太はこんなに強い男であったのかと感心もした。 これからは、人目を気にせずに歩いて行けそうとだ思うのだった。

「こら、浩太、あんまり調子にのるなよ、お前は見世物ではないのだぞ」

三太は、浩太に釘をさすのも忘れなかった。

塾生に案内されて、鷹之助の部屋を訪ねると、鷹之助は独り座机に向かっていた。 振り返りざま三太を見て、目を輝かせてとんで来た。

「兄上、来て下さったのですね」

「鷹之助のことが気掛かりでなぁ」

「三太郎兄さんは、お変りありませんか?」

「兄上は、立派なお医者に成られて、お弟子さんも方々から集まっているよ」

「そうですか、私も頑張ります」

「俺も、二人の弟子が居るのだよ、こちらは二番弟子の浩太だ」

「浩太です、宜しくお願いします」

「礼儀正しいのですね、こちらこそ、宜しくお願いします」

「浩太は、鷹之助より一つ年下だ」三太が言った。

「十二歳です」

見世物小屋に売られ、全身に入れ墨があることも話した。

「辛い目に遭われたのですね、これからは私と友達になってください」

浩太は、同じ年頃の少年の優しい言葉が嬉しかった。

「はい、師匠に剣を習い、いつか鷹之助さんの護衛役になりたいです」

「剣をとは、兄上は医者の師匠ではなく剣の師匠ですか?」

「ははは、両方の積りだが、浩太も俺と同じで武道の方が好きと見える」

三太は腹に巻いた包み取り出し、鷹之助に差し出した。

「ここに三十両持って来た、鷹之助の生活費だ」

「こんなにたくさん戴けるのですか?」

「今後も、私から為替で送ってやろう」

「今、荒れ寺を借りて、寺子屋に行けない子供達に、手習いを教えています」

「金は入るのか?」

「はい、小銭が少々、それでも私が食う分位にはなります」

鷹之助は、三太から貰った金の一部で古寺を正式に借り受けて修理し、金を払えない子にも来てもらえる勉強塾にしたいのだと、希望を語った。 塾の名も考えていて「鷹塾」というのだそうである。

それにつけても、武芸一筋の佐貫慶次郎と血が繋がる息子たちは、どうしてこうも頭が良いのであろう。 良からぬ思いが 三太の頭を横切った。 例え思っても、決して口には出せないことである。

それは、父慶次郎の親友中岡慎衛門だ。 彼は切掛けとなる事件があったものの、武士を嫌って脱藩し医者になったのだ。 鷹之助の母は慎衛門の妹であるから、慎衛門の息子慎一郎同様頭脳明晰であっても不思議ではない。 もしや、緒方梅庵は… 三太は疑念を抱いたが、頭を振って打ち消した。

「三太さん、考え過ぎですよ、そんなこと口に出してはいけませんよ」

新三郎は、三太を嗜(たしな)めた。

今宵は、浪花の旅籠に泊り、明日、信濃の佐貫の屋敷に戻る旅に発つことを鷹之助に伝えた。

「兄上、また佐貫の屋敷に戻り、佐貫の家を継いでください」

鷹之助は、もう信濃に戻っても、父を継いで上田藩主に仕えることはないとまで言った。

「私は、実の母を水戸に残しているのだよ」三太の懸念である。

「私が独り立ちしたら、私の母になって貰います」鷹之助の思いは本物のようだ。

「何だか、ややこしい関係になりそうだね」

「いいじゃないですか、ねえ新三郎さん」

三太は不意を突かれて驚いた。 一度も新三郎のことは鷹之助に話したことはない。

「鷹之助、何故新さんのことを知っているのだ?」

「水戸の兄上ですよ、水戸の兄上は能見数馬さんの生まれ変わりでしょ」

「それはそうだが…」

「能見数馬さんは、新三郎さんのことを誰よりも知っている方です」

「そうだ」

「三太兄さんと旅をしている新三郎さんのことを、水戸の兄上が知らない訳がないではありませんか」

「懐かしいねぇ、数馬さん御達者でしょうか?」新三郎に懐かしさが込み上げてきた。

「新さん、亡くなった人に達者かはないでしょう」

「へい、そうでした」

鷹之助は、水戸の兄上緒方梅庵からの手紙を三太に見せた。 なるほど、能見数馬を護っていた新三郎の霊が、今は三太に憑いているようだと書かれていた。 だから父上に危機が迫っても、三太が居れば安心だよ、とも。

「新さん、兄上と父上を護ってくれて、ありがとう」鷹之助の可愛い思いである。

「鷹之助、私の体に触れてみなさい、新さんの思ったことが伝わるよ」

「あっしは三太さんの守護霊でござんす」

「へー、新三郎さんは、生前任侠の人ですか?」

「そうだよ、木曽の生まれの中乗り新三(しんざ)たあ、あっしのことよ」

三太は、浩太にも打ち明けて置こうと思った。

「俺は不思議な力を持っているだろ、あれは守護霊の新三郎さんの働きなのだ」

「すごい、新さんかっこいい」

「俺の体に触れてみなさい、新さんの言葉が分かるよ」

「浩太、ありがとな」と、新三郎。

「あっ、伝わった」

翌朝、名残り惜しそうな鷹之助に別れを告げ、三太と浩太は信濃路へと戻り旅に発った。 途中、池田の亥之吉の本店、雑貨商福島屋善兵衛の店に寄り、佐貫の母上へのお土産を買った。 長男圭太郎に妻のお幸さん、お由とお志摩の二人の娘達と、この家の旦那の様子などを伺い、亥之吉の江戸の店の様子などを伝えた。

福島屋を出て、三太が船の上で食べる弁当を買い求めていると、浩太は小さい子供たちに取り囲まれていた。 浩太が腕まくりをしたところを見られてしまったらしい。

「お兄ちゃん、もっと鱗みせてえな」

「もっと見たい、見たい」

子供たちにせがまれていた。 浩太は片肌を脱いで見せてやった。

「うわぁ」ここでも驚きとも感嘆ともつかぬ子供たちの甲高い声が上がった。

「すごい、すごい、鯉のぼりの鯉みたいや」

「ガクッ」

上りの三十石船、岸から綱を引いて人足の手で淀川を逆登っていく。 朝出発すると、夕刻に京の伏見に到着する。 途中、くらわんか船という小舟が、三十石船に寄り添うようにして、餅などを売りに来た。 帰りの旅は、金を稼ぐこともなく、遊山の旅そのものであった。

「母上、三太只今戻りました」

「お帰りなさい、ご苦労さまでした」

「母上、今度は忘れずに、お土産を買って参りました」

「あら、三太にしては気が利いたではありませぬか、催促した訳でもないのに」

「母上は催促なさいました」

「そうだったかしら…、まあ綺麗な簪(かんざし)、三太有り難う」

「いえ、どう致しまして」

「鷹之助は元気にしておりましたか?」

「はい、それはもう、それに子供たちを集めて、勉強塾を開いておりました」

「まあ、生意気なこと、それはお金が頂けるのですか?」

「はい、鷹之助が食って行けるくらいの小銭ですが…」

「それは上々、我が子ながら頼もしく思います」

「はい、立派でした」

「それで、父上や、この母が心配していることを伝えでくれましたか?」

「はい、里心が付かない程度に…」

「微妙ですね」

「それから、この子は、私の二番弟子、浩太です」

「おや、お弟子さんが増えたのですね、三太、それこそ生意気ですよ」

「この子は、見世物小屋に売られ、全身に入れ墨をされて見世物になっていました」

「まあ、酷い」

「浩太です、よろしくお願いします」

「お行儀の宜しいこと、こちらこそね」

小夜は、佐助を呼んだ。

「あなたより、大分年下のようだけど、三太の一番弟子ですよ」

「佐助です、宜しくお願いします」

「奥様と佐助さんも、私の入れ墨を見てくださいますか?」

「はい、私は驚きませんよ」 と、小夜。

「私も大丈夫です」と、佐助。

浩太は片肌を脱いだ。

「まあ、酷(ひど)いことを…」小夜は絶句した。

佐助は、無邪気に羨ましがって目を輝かせた。

「鯉のぼりの鯉みたいだ」

「これっ、そんなことを言ってはいけません」

「いえ、上方の子供達にも言われました」浩太は、さもおかしそうにカラカラっと笑った。

「三太、佐貫の家に戻る決心をしてくれましたか?」

「鷹之助にも、そう言われました」

「と、言うことは、鷹之助は父の跡目を継ぐ意志はないってことですね」

「そのようです」

「あの子は、侍が嫌いで、三太郎にそっくりです」

「でも、学者として佐貫家を継ぐかも知れません」

「かもなんて、呑気なことを言っている間に、父上にもしものことがあればどうします」

「父上も、もうすぐ五十ですね」

「そうですよ、人間(じんかん)五十年、下天(げてん)の内をくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)のごとくなり、と言いますからね」

「敦盛(謡曲・織田信長が好んで舞った)ですね、父上今頃くしゃみをしていますよ」

三太が戻ってくれば、義父慶次郎が水戸にでかけて、能見篤之進に三太を佐貫家の跡継ぎにしたい旨、頼みに行くそうである。 慶次郎は若い頃のように無理のできないご老体、しかも以前の時のように馬もない。 どうやら、これは弟子二人を置いて、三太自身が行かなければならないだろう。 今度は、江戸へ下る中山道から、水戸街道へと繋ぐ旅になる。

「私も連れて行ってください」浩太が言った。

「わたしも行って、梅庵先生を見たい」 負けずに、佐助も。

「見たいって、梅庵先生は、お役者ではないのですよ」 小夜。

「道中、渡世術でも教えますか」

「剣道がいいです」浩太。

「私は馬術」佐助は剣術を慶次郎に習いたいらしい。

「医学は、どうするのですか?」

「序(ついで)に習います」

「あのなー」と三太。

慶次郎がお勤めから戻り、三太を見つけると、「今度はわしが水戸へ行く」と言い出した。

「父上、水戸へは私が行きます、お父上は無理を為さらないでください」

「何をいうか、人を年寄り扱いしよって」

「いいえ、充分お年寄りです」

「馬鹿をいうな、最近、後方宙返り(バック転)は出来なくなったが、まだまだ体力は若い者には負けん」

「嘘!」

第十九回 鷹之助の夢(終) -次回に続く- (原稿用紙枚)

「幽霊新三、はぐれ旅シリーズ」リンク

「第一回 浄土を追われて ...」へ

「第二回 火を恐れる娘」へ

「第三回 死にたがる男」へ

「第四回 名医の妙薬」へ

「第五回 新さんは悪霊?」へ

「第六回 独りっきりの手術」へ

「第七回 美江寺の河童」へ

「第八回 三太、悪霊と闘う」へ

「第九回 数馬は殺人鬼なり」へ

「第十回 贄川の人柱 ...」へ

「第十一回 母をたずねて」へ

「第十二回 無実の罪その1」へ

「第十三回 無実の罪その2」へ

「第十四回 三太の大根畑」へ

「第十五回 死神新三...」へ

「第十六回 大事な先っぽ」へ

「第十七回 弟子は蛇男」へ

「第十八回 今須の人助け」へ

「第十九回 鷹之助の夢」へ

「第二十回 新三郎のバカ」へ

「第二十一回 涙も供養」へ

「第二十二回 新三捕り物帖」へ

「第二十三回 馬を貰ったが…」へ

「第二十四回 隠密新三その1」へ

「第二十五回 隠密新三その2」へ

「第二十六回 労咳の良薬」へ

「第二十七回 十九歳の御老公」へ

「第二十八回 頑張れ鷹之助」へ

「第二十九回 暫しの別れ」へ

「第三十回 三太郎の木曽馬」へ

「第三十一回 さらば鷹塾...」へ

「最終回 新三、上方へ」へ

次シリーズ佐貫鷹之「第一回 思春期」へ

一郎太と共に屋敷の中まで佐間之助を介添えして、別れを告げようとすると、

「粗茶なと入れさせますので、どうかご一服なさりませ」

坂崎一郎太が、引き留めた。

「佐貫殿、護衛までして下さり、大変忝(かたじけ)のう御座った」

相手の島田浅衛門の方には、藩を通して事情を説明し、一郎太に着せられた濡れ衣は晴らすと、佐間之助の決意を聞かされた。

「これは我らの感謝の気持ちに到底届くものではないが、護衛料として受け取ってくだされ」

懐紙に包んだ十両を渡された。 断っては却って無礼だと、三太は有難く頂戴することにした。 新三郎が、「よしよし」と、ご機嫌で言った。

「彦根の家中(かちゅう)をお通りになるときは、どうぞ我が屋敷にお立寄りくだされ」

佐間之助と一郎太は、式台から三太と浩太を見送ってくれた。

武佐宿(むさじゅく)で一泊すると、翌日は東街道に合流し、京の山城の国に着いいた。 京の伏見からは浪花まで淀川を下る三十石船がある。 夜これに乗ると、翌朝大坂に着くのだ

浩太が初めて乗る大きな船に、無邪気に喜んでいた。 三太は、前に一度緒方梅庵の伴で乗ったことがある。

三太が船縁で微睡(まどろ)んでいると、乗客たちが「わぁー」と何やら溜息とも驚きともつかぬ声を上げた。 見ると、浩太が諸肌脱いで乗客の中心に居る。 入れ墨の訳を話しているのだ。

見世物小屋に売られ、無理矢理入れ墨を入れられ、その日から檻の中で生活させられたことを話すと、懐紙を目頭に当てる女客も居た。

「こんな幼気(いたいけ)な子供に、酷(ひで)ぇことをしやがる」

怒りの声も聞かれた。 三太はその様子を見て嬉しかった。 浩太はこんなに強い男であったのかと感心もした。 これからは、人目を気にせずに歩いて行けそうとだ思うのだった。

「こら、浩太、あんまり調子にのるなよ、お前は見世物ではないのだぞ」

三太は、浩太に釘をさすのも忘れなかった。

塾生に案内されて、鷹之助の部屋を訪ねると、鷹之助は独り座机に向かっていた。 振り返りざま三太を見て、目を輝かせてとんで来た。

「兄上、来て下さったのですね」

「鷹之助のことが気掛かりでなぁ」

「三太郎兄さんは、お変りありませんか?」

「兄上は、立派なお医者に成られて、お弟子さんも方々から集まっているよ」

「そうですか、私も頑張ります」

「俺も、二人の弟子が居るのだよ、こちらは二番弟子の浩太だ」

「浩太です、宜しくお願いします」

「礼儀正しいのですね、こちらこそ、宜しくお願いします」

「浩太は、鷹之助より一つ年下だ」三太が言った。

「十二歳です」

見世物小屋に売られ、全身に入れ墨があることも話した。

「辛い目に遭われたのですね、これからは私と友達になってください」

浩太は、同じ年頃の少年の優しい言葉が嬉しかった。

「はい、師匠に剣を習い、いつか鷹之助さんの護衛役になりたいです」

「剣をとは、兄上は医者の師匠ではなく剣の師匠ですか?」

「ははは、両方の積りだが、浩太も俺と同じで武道の方が好きと見える」

三太は腹に巻いた包み取り出し、鷹之助に差し出した。

「ここに三十両持って来た、鷹之助の生活費だ」

「こんなにたくさん戴けるのですか?」

「今後も、私から為替で送ってやろう」

「今、荒れ寺を借りて、寺子屋に行けない子供達に、手習いを教えています」

「金は入るのか?」

「はい、小銭が少々、それでも私が食う分位にはなります」

鷹之助は、三太から貰った金の一部で古寺を正式に借り受けて修理し、金を払えない子にも来てもらえる勉強塾にしたいのだと、希望を語った。 塾の名も考えていて「鷹塾」というのだそうである。

それにつけても、武芸一筋の佐貫慶次郎と血が繋がる息子たちは、どうしてこうも頭が良いのであろう。 良からぬ思いが 三太の頭を横切った。 例え思っても、決して口には出せないことである。

それは、父慶次郎の親友中岡慎衛門だ。 彼は切掛けとなる事件があったものの、武士を嫌って脱藩し医者になったのだ。 鷹之助の母は慎衛門の妹であるから、慎衛門の息子慎一郎同様頭脳明晰であっても不思議ではない。 もしや、緒方梅庵は… 三太は疑念を抱いたが、頭を振って打ち消した。

「三太さん、考え過ぎですよ、そんなこと口に出してはいけませんよ」

新三郎は、三太を嗜(たしな)めた。

今宵は、浪花の旅籠に泊り、明日、信濃の佐貫の屋敷に戻る旅に発つことを鷹之助に伝えた。

「兄上、また佐貫の屋敷に戻り、佐貫の家を継いでください」

鷹之助は、もう信濃に戻っても、父を継いで上田藩主に仕えることはないとまで言った。

「私は、実の母を水戸に残しているのだよ」三太の懸念である。

「私が独り立ちしたら、私の母になって貰います」鷹之助の思いは本物のようだ。

「何だか、ややこしい関係になりそうだね」

「いいじゃないですか、ねえ新三郎さん」

三太は不意を突かれて驚いた。 一度も新三郎のことは鷹之助に話したことはない。

「鷹之助、何故新さんのことを知っているのだ?」

「水戸の兄上ですよ、水戸の兄上は能見数馬さんの生まれ変わりでしょ」

「それはそうだが…」

「能見数馬さんは、新三郎さんのことを誰よりも知っている方です」

「そうだ」

「三太兄さんと旅をしている新三郎さんのことを、水戸の兄上が知らない訳がないではありませんか」

「懐かしいねぇ、数馬さん御達者でしょうか?」新三郎に懐かしさが込み上げてきた。

「新さん、亡くなった人に達者かはないでしょう」

「へい、そうでした」

鷹之助は、水戸の兄上緒方梅庵からの手紙を三太に見せた。 なるほど、能見数馬を護っていた新三郎の霊が、今は三太に憑いているようだと書かれていた。 だから父上に危機が迫っても、三太が居れば安心だよ、とも。

「新さん、兄上と父上を護ってくれて、ありがとう」鷹之助の可愛い思いである。

「鷹之助、私の体に触れてみなさい、新さんの思ったことが伝わるよ」

「あっしは三太さんの守護霊でござんす」

「へー、新三郎さんは、生前任侠の人ですか?」

「そうだよ、木曽の生まれの中乗り新三(しんざ)たあ、あっしのことよ」

三太は、浩太にも打ち明けて置こうと思った。

「俺は不思議な力を持っているだろ、あれは守護霊の新三郎さんの働きなのだ」

「すごい、新さんかっこいい」

「俺の体に触れてみなさい、新さんの言葉が分かるよ」

「浩太、ありがとな」と、新三郎。

「あっ、伝わった」

翌朝、名残り惜しそうな鷹之助に別れを告げ、三太と浩太は信濃路へと戻り旅に発った。 途中、池田の亥之吉の本店、雑貨商福島屋善兵衛の店に寄り、佐貫の母上へのお土産を買った。 長男圭太郎に妻のお幸さん、お由とお志摩の二人の娘達と、この家の旦那の様子などを伺い、亥之吉の江戸の店の様子などを伝えた。

福島屋を出て、三太が船の上で食べる弁当を買い求めていると、浩太は小さい子供たちに取り囲まれていた。 浩太が腕まくりをしたところを見られてしまったらしい。

「お兄ちゃん、もっと鱗みせてえな」

「もっと見たい、見たい」

子供たちにせがまれていた。 浩太は片肌を脱いで見せてやった。

「うわぁ」ここでも驚きとも感嘆ともつかぬ子供たちの甲高い声が上がった。

「すごい、すごい、鯉のぼりの鯉みたいや」

「ガクッ」

上りの三十石船、岸から綱を引いて人足の手で淀川を逆登っていく。 朝出発すると、夕刻に京の伏見に到着する。 途中、くらわんか船という小舟が、三十石船に寄り添うようにして、餅などを売りに来た。 帰りの旅は、金を稼ぐこともなく、遊山の旅そのものであった。

「母上、三太只今戻りました」

「お帰りなさい、ご苦労さまでした」

「母上、今度は忘れずに、お土産を買って参りました」

「あら、三太にしては気が利いたではありませぬか、催促した訳でもないのに」

「母上は催促なさいました」

「そうだったかしら…、まあ綺麗な簪(かんざし)、三太有り難う」

「いえ、どう致しまして」

「鷹之助は元気にしておりましたか?」

「はい、それはもう、それに子供たちを集めて、勉強塾を開いておりました」

「まあ、生意気なこと、それはお金が頂けるのですか?」

「はい、鷹之助が食って行けるくらいの小銭ですが…」

「それは上々、我が子ながら頼もしく思います」

「はい、立派でした」

「それで、父上や、この母が心配していることを伝えでくれましたか?」

「はい、里心が付かない程度に…」

「微妙ですね」

「それから、この子は、私の二番弟子、浩太です」

「おや、お弟子さんが増えたのですね、三太、それこそ生意気ですよ」

「この子は、見世物小屋に売られ、全身に入れ墨をされて見世物になっていました」

「まあ、酷い」

「浩太です、よろしくお願いします」

「お行儀の宜しいこと、こちらこそね」

小夜は、佐助を呼んだ。

「あなたより、大分年下のようだけど、三太の一番弟子ですよ」

「佐助です、宜しくお願いします」

「奥様と佐助さんも、私の入れ墨を見てくださいますか?」

「はい、私は驚きませんよ」 と、小夜。

「私も大丈夫です」と、佐助。

浩太は片肌を脱いだ。

「まあ、酷(ひど)いことを…」小夜は絶句した。

佐助は、無邪気に羨ましがって目を輝かせた。

「鯉のぼりの鯉みたいだ」

「これっ、そんなことを言ってはいけません」

「いえ、上方の子供達にも言われました」浩太は、さもおかしそうにカラカラっと笑った。

「三太、佐貫の家に戻る決心をしてくれましたか?」

「鷹之助にも、そう言われました」

「と、言うことは、鷹之助は父の跡目を継ぐ意志はないってことですね」

「そのようです」

「あの子は、侍が嫌いで、三太郎にそっくりです」

「でも、学者として佐貫家を継ぐかも知れません」

「かもなんて、呑気なことを言っている間に、父上にもしものことがあればどうします」

「父上も、もうすぐ五十ですね」

「そうですよ、人間(じんかん)五十年、下天(げてん)の内をくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)のごとくなり、と言いますからね」

「敦盛(謡曲・織田信長が好んで舞った)ですね、父上今頃くしゃみをしていますよ」

三太が戻ってくれば、義父慶次郎が水戸にでかけて、能見篤之進に三太を佐貫家の跡継ぎにしたい旨、頼みに行くそうである。 慶次郎は若い頃のように無理のできないご老体、しかも以前の時のように馬もない。 どうやら、これは弟子二人を置いて、三太自身が行かなければならないだろう。 今度は、江戸へ下る中山道から、水戸街道へと繋ぐ旅になる。

「私も連れて行ってください」浩太が言った。

「わたしも行って、梅庵先生を見たい」 負けずに、佐助も。

「見たいって、梅庵先生は、お役者ではないのですよ」 小夜。

「道中、渡世術でも教えますか」

「剣道がいいです」浩太。

「私は馬術」佐助は剣術を慶次郎に習いたいらしい。

「医学は、どうするのですか?」

「序(ついで)に習います」

「あのなー」と三太。

慶次郎がお勤めから戻り、三太を見つけると、「今度はわしが水戸へ行く」と言い出した。

「父上、水戸へは私が行きます、お父上は無理を為さらないでください」

「何をいうか、人を年寄り扱いしよって」

「いいえ、充分お年寄りです」

「馬鹿をいうな、最近、後方宙返り(バック転)は出来なくなったが、まだまだ体力は若い者には負けん」

「嘘!」

第十九回 鷹之助の夢(終) -次回に続く- (原稿用紙枚)

「幽霊新三、はぐれ旅シリーズ」リンク

「第一回 浄土を追われて ...」へ

「第二回 火を恐れる娘」へ

「第三回 死にたがる男」へ

「第四回 名医の妙薬」へ

「第五回 新さんは悪霊?」へ

「第六回 独りっきりの手術」へ

「第七回 美江寺の河童」へ

「第八回 三太、悪霊と闘う」へ

「第九回 数馬は殺人鬼なり」へ

「第十回 贄川の人柱 ...」へ

「第十一回 母をたずねて」へ

「第十二回 無実の罪その1」へ

「第十三回 無実の罪その2」へ

「第十四回 三太の大根畑」へ

「第十五回 死神新三...」へ

「第十六回 大事な先っぽ」へ

「第十七回 弟子は蛇男」へ

「第十八回 今須の人助け」へ

「第十九回 鷹之助の夢」へ

「第二十回 新三郎のバカ」へ

「第二十一回 涙も供養」へ

「第二十二回 新三捕り物帖」へ

「第二十三回 馬を貰ったが…」へ

「第二十四回 隠密新三その1」へ

「第二十五回 隠密新三その2」へ

「第二十六回 労咳の良薬」へ

「第二十七回 十九歳の御老公」へ

「第二十八回 頑張れ鷹之助」へ

「第二十九回 暫しの別れ」へ

「第三十回 三太郎の木曽馬」へ

「第三十一回 さらば鷹塾...」へ

「最終回 新三、上方へ」へ

次シリーズ佐貫鷹之「第一回 思春期」へ