洋ランはじめて5年目です。難しいと聞いて栽培を躊躇っていたものですが、ある日安いランを見かけ、ままよとばかりカトレア・デンドロビュームを買ったのが最初でした。

以来、胡蝶蘭、パフィオペディルム、セロジネ、シンビジューム、オンシジュームなど次々と手を出して、次々と枯らすの繰り返しでありました。やはり、素人にとって洋ランはハードルが高い植物群でありますな。

ランは非常に適用力が高く、根・株や葉、種でも増え、異なる属でも交配し地球上で最も種を増やし続けている植物です。乾燥した日陰でも、じめじめしたジャングル、土の無い樹上などでもしぶとく成長と繁殖を続けるのですが、寒さと過湿に弱いのが弱点です。

良く知られているのは「着生蘭」、地表になく樹木、岩石にへばりついて生活し、根は空気中に出ています。太いミミズのような根を出す種類が多く、吸水と酸素吸収のほか、樹皮や石のようなものにへばりつく機能があります。葉でも水分を吸収できるのが一般的なので、土に根を張り細かな根を張ることをしません。この他に地生ランと呼ばれる地表の土に生える蘭もあります。パフィオペディルムやシンビジュームがそうなのですが、これも畑のような土には育ちません。軽石や砂礫に腐葉土が混じったような土を好みます。エビネや寒蘭などの東洋ランもその類ですね。

ですから、植え込み材も水苔・バーク・軽石・ココナッツチップなどを用い、普通の土は使いません。この特性を理解していないワタシは、水遣りのし過ぎで枯らすことが多かったのです。

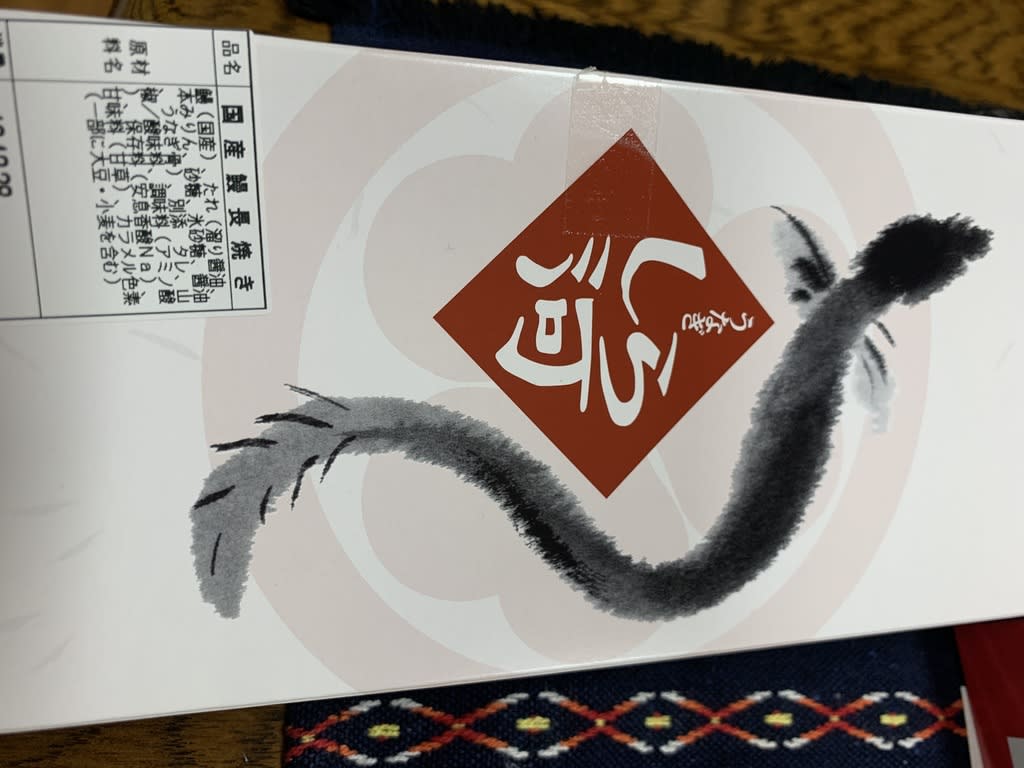

今年最後のブログ、気の利いた文章など考えるだけ無駄、なんとか今年花を咲かせてくれた蘭と今年ウチに来た洋ランたちをどうぞ。

パフィオペディルム、唯一咲かすことができました。

優しい色の胡蝶蘭。贈答用お祝い用が多いせいか、品種名が表示されることが少ないですね。

こちらも白花の胡蝶蘭。ワタシの胡蝶蘭は、大体五本に一つくらいしか咲きません。打率で言えば巨人の小林レベル(笑)

これは、うーん名前がわかりません。札が取れるといつかそうなります。

こちらは、「神々の蘭」「幻の蘭」とも言われるディサという蘭であります。クールオーキッドと呼ばれ、暑さが苦手、難しいと言われる洋ランのなかでも特に上級者向けとありました。案の定夏場を越せずに消えました。マボロシーーー

洋ランの花蕾。綺麗ですね。これも名前不明(´;ω;`)

こちらは、多分「紫小町」ジゴニシアの一種で、ほのかな香りが奥ゆかしいです。たしか、シンビジウムが育てられればそれと同じでいい、と言われて買いました。

最も薫り高く、チョコのようなバニラのような花のシャーリーベビー。お菓子屋さんに入った時の香りがします。ワタシでも育てられる数少ないオンシジウムです。

これは、二日前に開花したカトレア「ビューティフルサンデー」とありましたが、毎年開花するいい子です。

これも、名前が・・・。カトレアの仲間で、上品な香水のような香りがいたします。

オーキッドコーナー 開花中の洋ランを主体に、日当たりが良く、暖かく、湿度が高い換気のいい場所です。ワタシのプライベートオフィス(笑)のそば、目の前にあります。

今年のお正月からスタートしたこのブログ、まもなく1年です。

こけつまろびつ、なんとかここまで永らえてまいりました。どなたか存じませぬが、来られた方々に感謝いたします。何卒来年も御贔屓の程お願いいたします。