このところ、仕事場でやる事が無い、という日が増えました。ガーデニングしようにも雨降りとか、ゲームやろうとしようにも肩凝りが酷いとか。朝一番でブログと草花のネット投稿が順調に行くと、数時間手が空くのです。

そこで3日前から書道の自宅練習を始めました。十年ほど前、書道教室に通うようになった頃、稽古のある金曜日以外に、自宅で練習したものです。お手本は山ほどあるし、墨汁にも事欠きません。これに時間とやる気が有れば書道はピッタリですね。

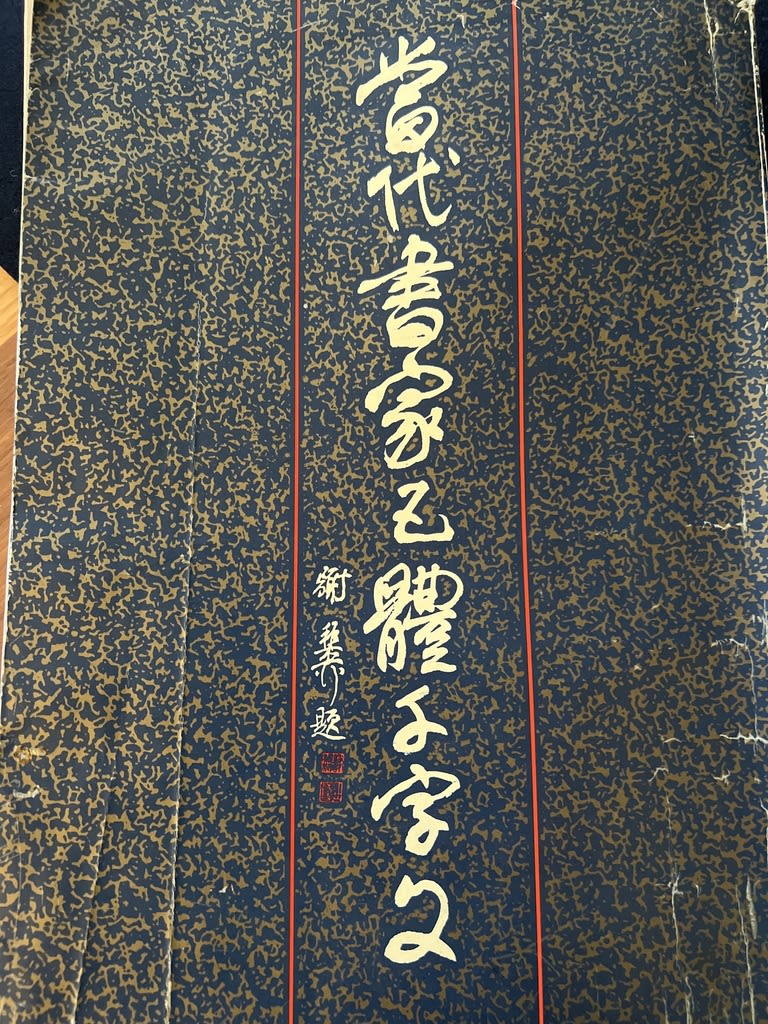

現在、原点に帰ろうと基本である楷書を書いています。半年以上になりますか。手本は当代書家五体千字文。この本のいいところは楷書から、行書、草書、隷書、篆書を全て網羅している事です。

この本を手本に楷書を書き、いずれ行書体へグレードアップするつもりです。それには、師匠であるF先生の同意が必要なのです。楷書として先生の目に叶うレベルに達して行書に着手出来るのです。

そこで、自宅練習を再開したという訳ですね。

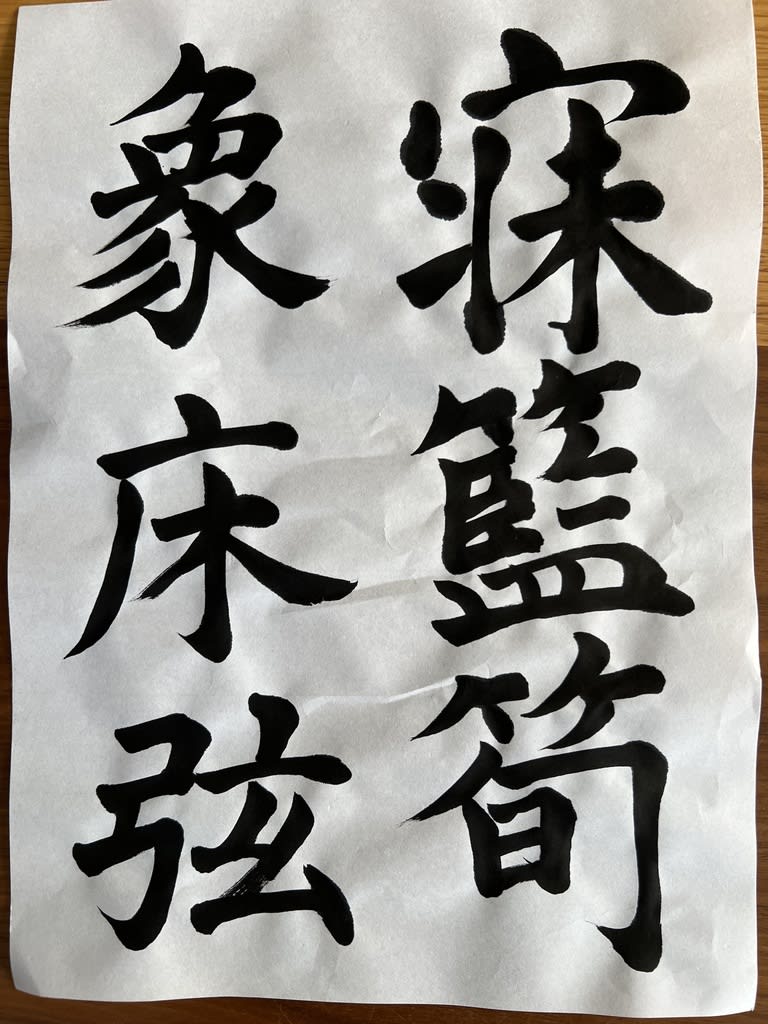

こんな感じです。

これを1日1時間以上、継続すれば楷書にお墨付きをいただけると信じて練習に励みたいと思います。

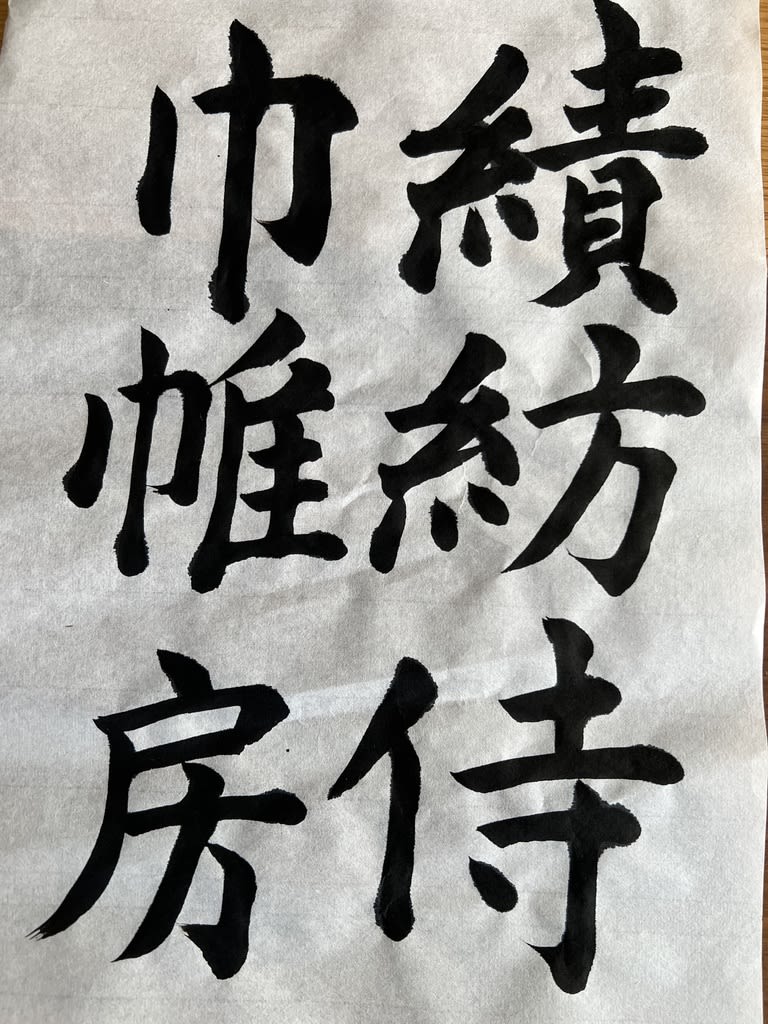

これが今日午前中に書道教室で書いたものです

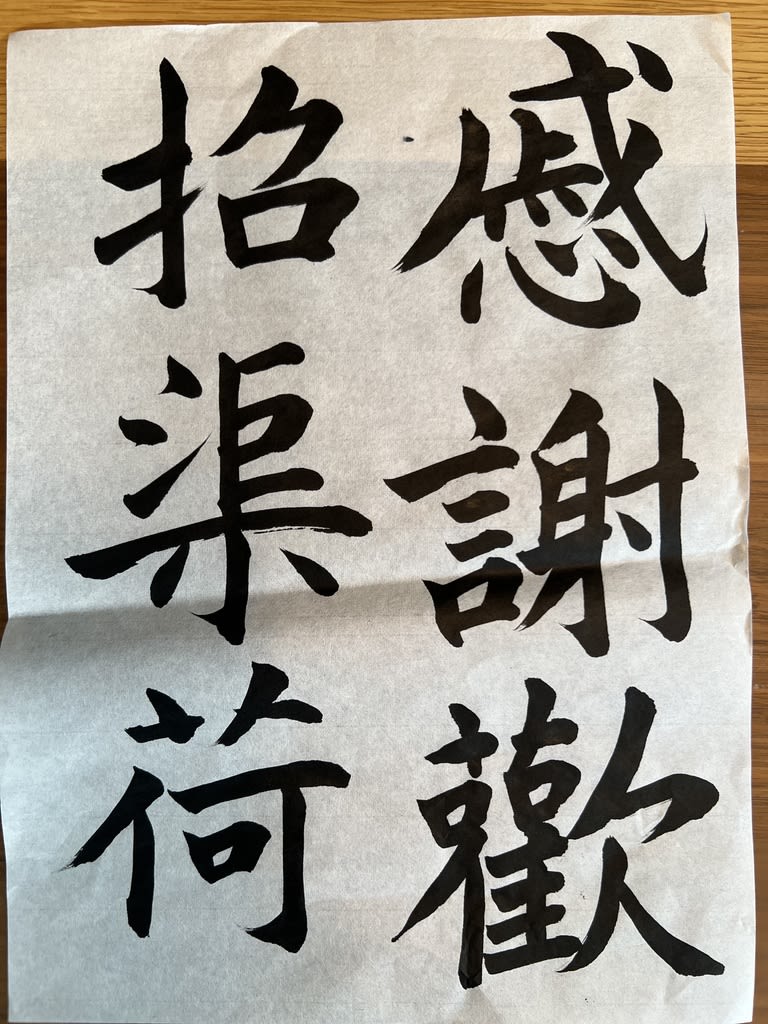

これが今日午前中に書道教室で書いたものです