篆刻を始めて、3年、随分彫ったのですが、自己流で好きに彫ってきました。先生もなし、篆刻の入門書にもあまり目を通さず、試行錯誤で続けて来ました。しかし、ここにきて一段上の世界を見てみたい、自己満足ではいけないと思うようになったのです。

そして、ひょんなこと(笑)から、日展の申込書が届き、これもいつかは通る道かな、と勝手に考えて公募展への出品をすることになったのです。その公募展の種類や会派、篆刻の専門家の業界のことも全く知らないまま、やみくもに作品制作に入ったのが7月の初旬からでありました。ターゲットは10月10日の搬入日、それまでに一つか二つ作品を仕上げて、一件12千円の出品料を払って日展に出す、それしか考えていませんでした。

目的はただ一つ、「日展」へチャレンジして出品するという実績作りでありました。日本の最高峰の芸術の展覧会であり、最大の難関であります。洋画日本画、から彫刻、書道などの超一流の先生方や気鋭の新人が挙って出品するという権威ある公募展に自分の作品を出す、という事自体夢のような話なのです。書道・篆刻で言えば、出品したもののうち1割以下しか入選しないそうです。なので、ワタシの場合は何がどうなっても入選など夢のまた夢、出すことで十分満足すべきであると考えていたのです。

そして、なんの事前知識もないまま、ただ大きい石(6cm角以上)にとりあえず、自分の好きなように彫る、として十数個彫りました。その最中にある篆刻家Sさんから「アシスト」の申し出を受け、形式的にその一門に加入し、その流れに乗って(言う通りに作業する)着実に前進すること、作品を仕上げることに専念しておりました。

そして、作戦会議の結果、日展の前に大東文化大学主催の「全国書道展」というものに出す、ということで先日ワタシのやるべき作業は全部終えてS先生に渡したのであります。で、次は本命の日展作品の仕上げという段階になって思いもよらぬ連絡を頂きました。

「今回は入選確率はどうやっても0なので、12千円がもったいないから、やめときましょう」というのです。それには、いろいろな裏事情があって、S先生の会派・流派からは書作品を含めて「今年は」一切団体出品をしない、というふうになっていたようです。

ワタシは業界の事、公募展の実情審査のあり方など一切存じません。先生にげたを預け、3年計画で指示通り方針に従ってやる、と決めた居ましたので、「そうか、じゃやめておこう」と翻意し切り替え、その旨LINEいたしました。「最初から入選できるなどと思っていないので、気にしませんよ。個人出品でもどうせ落選だから意味は同じですね」と返信したら、何故か、だったら出しましょうと再度連絡がきたのです。???どういうこと?!

つまり、個人出品というものは①流れを知ることができる ②選外でも一度は日展の会場に展示される ③出品したことで満足感・達成感が得られる、といった価値があるというのです。

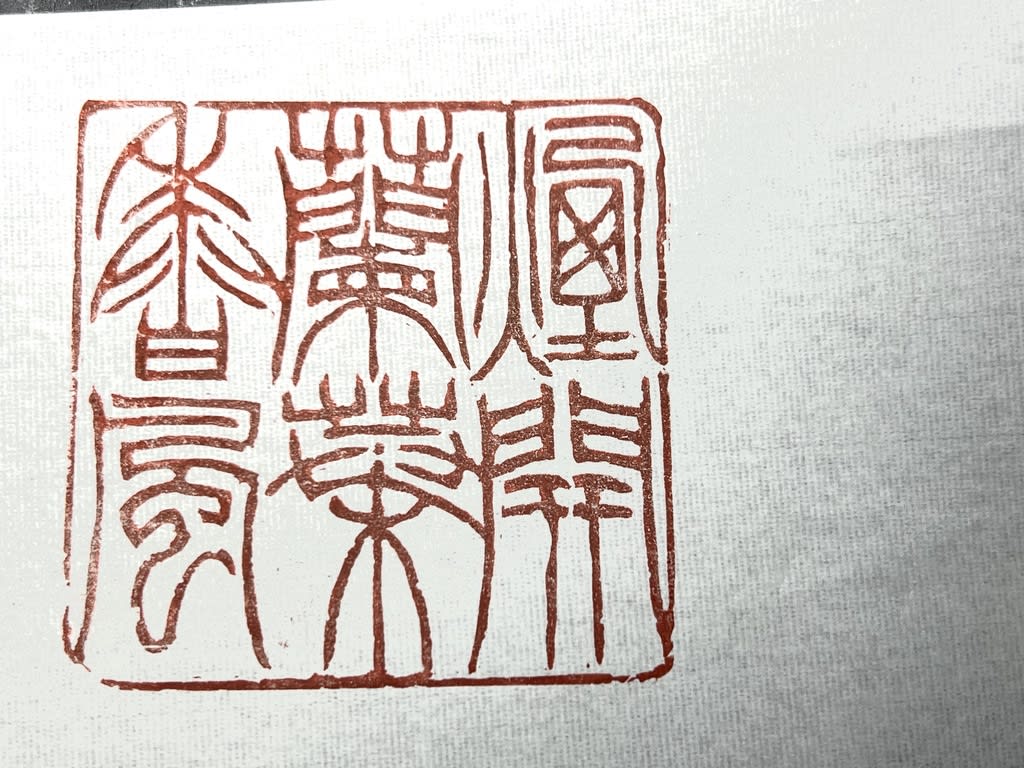

ワタシ自身、すでにして2か月半の「日展用の作品制作」を通して、相当な知識が得られ、またスキルも向上しているのです。日展用作品も少なくとも2,3点はほぼ出来上がっているので、半紙に押捺して落款を入れれば出来上がり、という段階まで来ているのです。(どうせ結果は落選するので、作品の出来具合やどれを出すか等は、実はたいした問題ではない)。

これらのうちどれかに落款を入れて出せば事足りるのです。

まだ、搬入日まで十分日にちがあります。こんな感じで紙の下半分に印の基になっている漢詩(2行の七言詩)を書き、左に落款を入れようと思います。聞けば印を捺してあるだけでも作品として認められるらしいのですが。余白がもったいないし、多くの方は書を含めた総合的な作品として作るようなのです。

そして、ワタシの篆刻印を使っている十数人の仲間(書道家)のグループline「サロン槐松亭」で、事情を知らせ、会派を通じた出品は難しくなったけれど個人出品をしようかと考えている、とコメントしたら、多くの人から励まされました。すごくいい経験になりますよ、無所属なんだから好きになされば、と背中を押してくれたのです。その中には入選歴のある人、毎年出品している人が3人もいるのです。

定年を迎えてから今まで、書道や篆刻に限らず、ほとんどのことは自分の意志で自分の力でやってきました。人に頼ることを潔しとしない、その気持ちは持ち続けておりました。だったら、今まで通り自分が考えて切り拓いていくのが良かろう、と思い直したのです。人から助けてもらおうなんて考えない、人のためになることは多少おせっかいしよう、という気持ちを大事にしたいのです。