今回はヤマガラ。リビングの窓際に設置した餌台にはこれまでに25種ほどの野鳥がやってきているが、数では圧倒的にスズメが多く、次いでシジュウカラがよくやってくる。種類ではシジュウカラに代表されるカラの仲間が多く、今回紹介するヤマガラのほか、ヒガラ、コガラなどもよく姿をみせる。ゴジュウカラというカラの仲間もいるようだが、こちらは山地では見かけるものの、我が家の庭にはまだきたことが無い。

ヤマガラの生態について、「原色日本鳥類図鑑」(小林桂助著 1973年保育者発行)で見ると、次のようである。

「亜高山体(1700m~2500m)の下部から低山帯(1000m前後)に繁殖し、冬期は人里近くにも漂行する。ツツピー、ツツピーと繰り返してなく。人に馴れ易い鳥である。」

軽井沢は1000m地帯、低山帯に属しているから、ヤマガラの生息域として適しているのであろう、冬から春にかけて特によく見かける。

また、「野鳥観察図鑑」(杉坂 学監修 2005年成美堂出版発行)には、「繁殖期には樹木の上層を移動しながら、昆虫の成虫や幼虫を捕食する。秋には樹木の種子を好んで食べ、冬に備えて木の幹などに差し込んで蓄える。」といった生態も紹介されている。

我が家の餌台には、他の多くの鳥用の餌の他に、特別にこのヤマガラ用に、「麻(お)の実」だけを入れる餌入れを用意している。ビデオを撮りながら観察していると、ヤマガラはシジュウカラとは異なり、餌台に長時間とどまることは少なく、麻の実を見つけると、それを咥えて近くの木の枝に飛んで行って、そこで足の間に実を挟み、くちばしで突(つつ)き割って中身を食べるとまた餌台に戻るという動作を繰り返している。

最近ビデオ撮影をした時にもやはりスズメ、シジュウカラに混じって餌を食べに来ていた。その様子は次のようであった。この時やってきたのは、スズメ、シジュウカラ、ヤマガラそしてホオジロであったが、スズメ、シジュウカラ、ホオジロは一緒に餌台で餌をついばむことがあるが、ヤマガラはどうも他の鳥と一緒に食べることは無いようで、他の鳥のいないタイミングを見計らってやってくる単独の映像ばかりが残されていた。

餌台にきたヤマガラ(2019.1.12 30倍タイムラプス撮影ビデオからのキャプチャー画像)

餌台でヒマワリの実を咥えるヤマガラ(2019.1.12 30倍タイムラプス撮影ビデオからのキャプチャー画像)

餌台で実を足の間にはさみ、突くヤマガラ(2019.1.12 30倍タイムラプス撮影ビデオからのキャプチャー画像)

餌台で餌を覗き込むヤマガラ(2019.1.12 30倍タイムラプス撮影ビデオからのキャプチャー画像)

餌台にきたヤマガラ(2019.1.12 30倍タイムラプス撮影ビデオからのキャプチャー画像)

餌台にきたヤマガラ(2019.1.12 30倍タイムラプス 撮影ビデオからのキャプチャー画像)

餌台で仲良く餌を食べるシジュウカラ、スズメ、ホオジロ(2019.1.12 30倍タイムラプス撮影ビデオからのキャプチャー画像)

私は小学生の頃、手乗り文鳥を飼っていたことがある。まだ羽の生えていない雛を買ってきて育てたのだが、大きくなってもよく慣れていて、雛の頃に餌を与えるために父が作ってくれた竹製のスプーンで、やはり雛の頃に餌を入れていた陶器製の容器の縁をコンコンとたたくと、どこにいても飛んでくるのであった。家の外に出しても同じで、屋根の上まで飛んでいっても、コンコンという音を聞くとすぐに飛んで帰ってきた。

あるとき、同じように家の外に連れ出して遊んでいたところ、スズメの一群が近くを通り、文鳥は何を思ったか、その一群に加わり飛び去って、それきり帰ってこなかった。

我が家の文鳥はこうしてどこかに行ってしまったが、反対に何故かその頃何種類かの小鳥を家の周辺で捕まえたことがあった。セキセイインコ、カナリヤ、そしてヤマガラである。

このヤマガラが野生のものであったのか、どこかで飼われていたものが逃げ出したものか判らなかったが、比較的よく人に慣れているようであったから、おそらくどこかで飼われていたのであろう、父に教えられて麻の実を与えるとよく食べた。このヤマガラがどのくらいの期間我が家にいたのか今はもう記憶が無い。

これがヤマガラとの最初の出会いで、ヤマガラが人によく慣れて、おみくじを引く芸をするということを知ったのもこの頃であった。

軽井沢でもヤマガラを餌付している人がいるようで、知人のIさんはヤマガラを手の上に乗せて写真を撮ったりしているのだが、我が家にやってくるヤマガラは、今のところ近づいていくと逃げ去ってしまう。間近に見ることができるのは、リビングの窓を通してだけである。

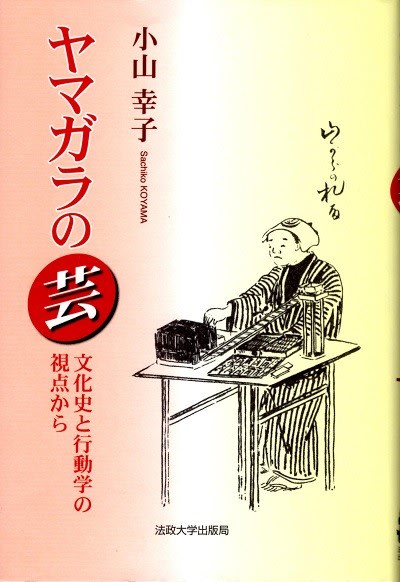

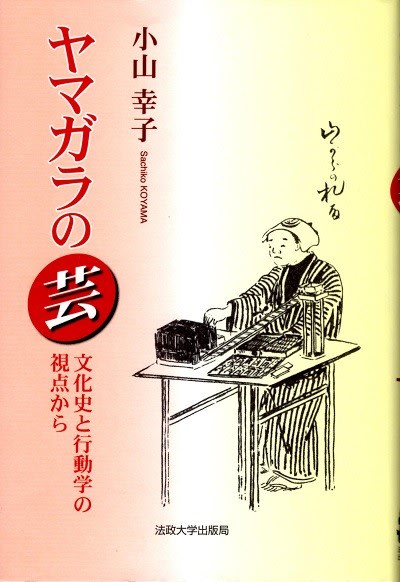

このヤマガラが人によく馴れて芸をするという話は、まだ多くの人の記憶に残っているようであるが、今はもうそうした芸を見ることができないのは残念な気もする。そんなことを話していたら、妻が面白い本を見つけてくれた。「ヤマガラの芸」(小山幸子著 2006年法政大学出版局発行)である。

書籍「ヤマガラの芸」の表紙

この本のカバーの裏面には次のように書かれていて、本文を読んでみると、ヤマガラが行う数種類の芸は、ヤマガラが持っている習性を巧みに利用しているという。

「<おみくじ引き>をはじめ、今は失われたなつかしいヤマガラの芸をたずねて歴史を渉猟するとともに、芸のしくみと調教の方法を動物行動学の視点から明らかにする。著者の関心は鳥の飼育全般、動物芸一般、さらに発展して日本人の動物観や見せ物芸の本質、笑いの構造に及び、動物と人間との深くゆたかな関わりの世界を描く。」

この本から、ヤマガラと人との関わりについて見ていくと次のようである。

先ず、ヤマガラはいつごろから人に飼われていたかをみると、鎌倉時代に遡ることができるという。すでにこのころからヤマガラは芸を仕込まれていたらしいとされ、次のような歌が紹介されている。

山陵鳥(ヤマガラ) 光俊朝臣

山がらの廻すくるみのとにかくに

もてあつかふは心なりけり 『夫木和歌抄』(1310年頃) 巻第二十七

この時代にヤマガラを飼っていた人は、貴族階級とされているが、江戸時代(十七世紀後半)に入り、小鳥飼育が大衆化する頃になると、見世物芸としてのヤマガラ芸が登場する。このころの芸としては「つるべ上げ」や「かるたとり」があったという。

「つるべ上げ」は糸の両端につるべとクルミがぶら下げられていて、木の実の好きなヤマガラがクルミを得るために糸をたぐるのだが、それが井戸でつるべを引き上げて水を汲んでいる動作に見えるというもので、これはヤマガラが木の枝をたぐり寄せて虫を食べる動作そのもので、殆んど芸を仕込むというほどのものではないようだ。

もう一つの「かるたとり」は、百人一首の上の句を読むと、読まれた上の句に対応する下の句をヤマガラが取ってくるという非常に高度な芸であり、こちらは江戸時代にはもっとも流行った芸とされる。

明治時代に行われていたヤマガラ芸については、外国人の記録が紹介されている。

「明治時代前半の記録で詳細を極めているのは、アメリカ人の科学者で大森貝塚の発見者として有名なエドワード・S・モースによるものだ。・・・ヤマガラの芸は、日本人でも記録に残すほどに芸の高度さが驚かされたものだったが、モースの記録ではいくつもの芸がそれぞれ詳細でしかもそれぞれ絵入りになっているため非常にわかりやすい。・・・

芸は全部で十種類も記録されている。芸の種類としては、「水汲み(つるべ上げ)」、「鐘つき」などのように江戸時代の芸の記録にも見られた芸があるほか、新しい芸の種類として、「馬引きと馬乗り」、「楽器演奏」、「那須与一」、「鈴鳴らしと賽銭入れ」、「掛け軸かけ」、「銭投げ」、「傘をさしての綱渡り」、「箱の蓋閉め」などが記録されている。」

ここにはまだ「おみくじ引き」の芸は登場していない。しかし、明治時代にモースが見たと記録している「鈴鳴らしと賽銭入れ」の芸には昭和にはいってようやく登場する「おみくじ引き」の芸の原型があるとされる。

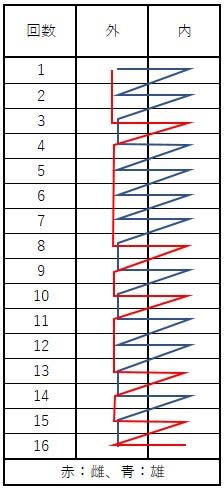

昭和七年(1932年)頃の記録によれば、浅草・花屋敷での興行では、約二十五羽のヤマガラが飼われ、平均して一羽につき四、五種類の芸が教えられていた。この頃調教されていた十種類ほどの芸の中に、「宮参り」というものがあり、「おみくじ引き」芸の要素のほとんどが含まれているのだが、おみくじをくわえる部分だけがまだこの段階では含まれていなかった。

「宮参り」芸は、かごから出たヤマガラが鳥居をくぐり賽銭を入れ、鈴を鳴らして飛んで帰るという動作をする。これにおみくじを引いてこさせる部分がさらに加わって、「おみくじ引き」の芸として完成するのは、最後のヤマガラ使いといわれた故丸山重造氏によれば、昭和20年代だという。おみくじを引き、それを手の上にまで持ってきて乗せるところまで工夫したのは自分だという。

この高度なヤマガラ芸「おみくじ引き」は一時非常に流行ったが、昭和四十年代にはいって急速に廃れてしまったのだと言う。なぜそれほどに「おみくじ引き」の芸は流行ったのか。そして、なぜ急速にすたれてしまったのか。著者は次のように分析する。

「昭和にはいってから登場する『おみくじ引き』の芸が流行った理由としては、ひとつには芸が非常に高度に完成されたものだったことがあるだろう。細かい一連の動作をつなぎ合わせて一つの芸とした点では、完成度が高いだけでなく、他の芸に比べてストーリー性も生じている。そのうえ、鳥に人、つまり観衆の中から希望した人の運勢を占わせるようにしたことで、芸と観衆との間にかかわりが生じたことも、観衆の好奇心をそそるのに大きな役割を果たしたのではないだろうか。・・・」

「では、何がヤマガラ芸をすたれさせてしまったのだろうか。

この原因の一つは、和鳥類の飼育が禁止されたことではないかと思う。飼育の禁止は、ヤマガラを知っている人を減らすことにつながる。現在、どれだけの人がヤマガラを知っているだろうか。飼うことで、芸を調教する楽しさを知り、それが芸を見ることを楽しむことへもつながる。江戸時代に入って貴族趣味としての小鳥飼育から大衆の楽しみとなることで、ヤマガラの芸が見せ物芸へも発展する基盤ができたのではないかと前の章で論じた。この事の逆の現象が、昭和の後半になって生じてしまったのではないだろうか。・・・」

「・・・ヤマガラ芸の衰退の原因としてもうひとつ考えられるのは、昭和にはいって『おみくじ引き』の芸だけしかおこなわれなくなってしまったことが、もしかするとあるのではないかということだ。江戸時代には『かるたとり』という代表的な芸があったほか、それ以外にもかなりの芸があった。明治時代にも芸はさらに多様化し、常設小屋もできた。大道でもかなり行われていただろう。そして、昭和にはいり、二十年代頃には逆に『おみくじ引き』の芸に芸は絞られてしまった。非常に長い目で見れば、江戸時代から明治時代にかけてせっかく長い年月流行りつづけながら、昭和になってとくに二十年代以降に芸の多様性をうしなったとも言える。このことが、ヤマガラに『おみくじ引き』をする鳥のイメージを固定化させる一方で、衰退への道をも作ったということにはならないだろうか。・・・」

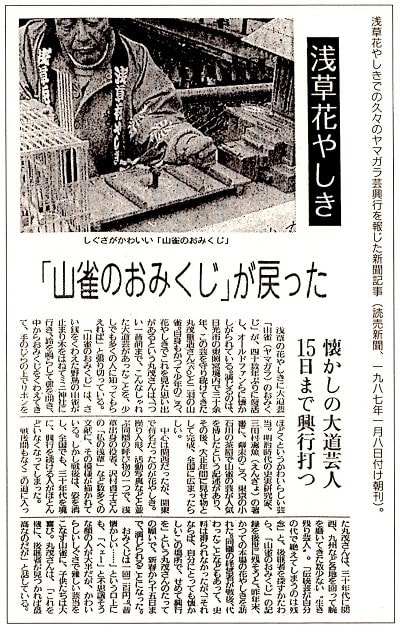

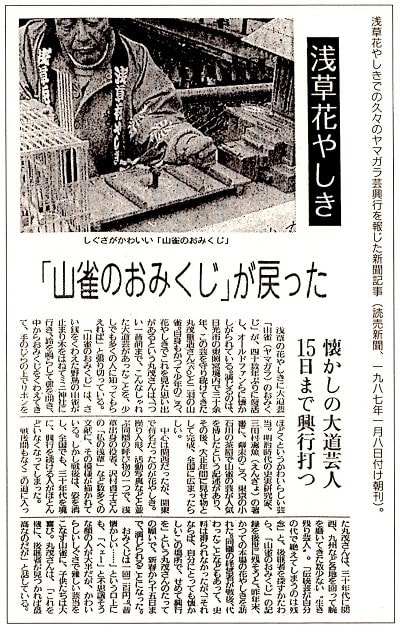

この「おみくじ引き」を懐かしむ声があったからだろうか、浅草・花やしきでヤマガラ芸を演じ、大道芸を復活させた丸茂重造さんを紹介した読売新聞の記事(1987年1月8日付け記事)が紹介されている。

浅草・花やしきでの「ヤマガラ(山雀)のおみくじ」が戻ったと報じる読売新聞1987.1.8付け記事

しかし、そこまでであったようだ。本文の最後の所で、著者は次のように書いている。共感できるところである。

「この小さな、愛らしい芸の消滅は、古き良き日本の伝統文化の一つの消滅と言っても良いのではないだろうか。愛らしいヤマガラの芸の歴史は、ヤマガラと日本人との深い関係の歴史だったのだと思う。小鳥類の飼育史は、日本人が基本的に鳥の鳴き声を楽しむ民族だったことを示していた。ヤマガラはそのような日本における鳥文化の中で、唯一調教を楽しまれ、独自の位置づけを鳥文化史の中で築き上げてきた。芸が見られなくなり、日本でのヤマガラと人との深いかかわりの歴史を閉じてしまうことは、とても残念だ。このようなことは、ヤマガラにとっては芸をさせられずに済んで、歓迎すべきことなのかもしれない。が、そのようにしてヤマガラと人とのかかわりが薄くなることで、ヤマガラの存在自体が忘れられていくとしたら、果たしてヤマガラにとっても良い事なのかどうか、疑問に思う。野鳥の保護とともに、ヤマガラの芸の保護も何らかの形でおこなわれることで、ヤマガラがいつまでも日本人に愛される存在でいつづけてほしいと願わずには入れれない。」

さて、最後にヤマガラの愛らしい姿を自宅2階から撮影した写真を紹介させていただく。庭の木にやってきて止まり、餌台に行って「麻の実」を咥えると、再び木の枝に戻って殻を突(つつ)き割って中身を食べるという動作を繰り返していた。また、シジュウカラ用に取り付けた「牛脂」も時には食べていた。

最初の写真は、転居後間もないころ、家の南側のウッドデッキのそばに餌台を設置した時のもので、すぐそばのモミジの枝にやってきたときのもの。餌台の麻の実ではなく、なにやら昆虫の幼虫らしいものを咥えている。

庭の木にやってきたヤマガラ(2015.4.24 撮影)

この餌台に取り付けた牛脂を狙ってカラスがやってくるようになったので、餌台はその後北東側のリビングの窓のすぐ外に移動した。以後カラスは来なくなった。

餌台の近くの木に止まるヤマガラ(2016.3.11 撮影)

餌台から持ってきた麻のみを両足で挟むヤマガラ(2016.3.11 撮影)

餌台から持ってきた麻の実を両足で挟むヤマガラ(2016.3.11 撮影)

餌台から持ってきた麻の実を割って食べるヤマガラ(2016.3.11 撮影)

餌台から持ってきた麻の実を割って食べるヤマガラ(2016.3.11 撮影)

めずらしく、スズメと一緒にいるヤマガラ3159(2016.3.11 撮影)

餌台の牛脂を食べに来たヤマガラ(2016.3.12 撮影)

餌台の牛脂を食べるヤマガラ(2016.3.12 撮影)

雪の日の朝やってきたヤマガラの夫婦(2016.3.14 撮影)

雪の日の朝やってきたヤマガラ(2016.3.14 撮影)

雪の日餌台から持ってきた麻の実を両足で挟んで食べるヤマガラ(2016.3.14 撮影)

(完)