前回に続き、ウスタビガの幼虫の脱皮の様子を紹介させていただく。2016年に、ウスタビガの幼虫の飼育を始めた時は、これが初めての経験であり、餌の葉に何を選ぶかという問題があった。以前、庭の桜の木でウスタビガが自然に育っているのを目撃していたので、食樹にはサクラの木がいいと判断し、孵化直後には別荘地に生えているサクラの葉を採り与えたが、約20個ほどの卵から次々と幼虫が孵化してくるので、鉢植えのサクラを探すことになった。

小諸方面に出かけた折に、園芸店を覗いて見ると、花が終わった「ヨシノザクラ」というラベルがついた鉢植えが2鉢売られていたので、これを買い求めた。高さは鉢底から1mたらずの物であったが、若葉がたくさんついているもので、当面の幼虫の飼育には十分な量であった。

山で採ったサクラの葉にはやや関心が低いように見えた幼虫だが、この鉢植えのヨシノザクラの葉はよく食べて、20匹ほどが順調に育っていった。

前回、紹介したように孵化直後の幼虫の色は上から見るとまっ黒で、横から見ると、腹の方には黄色い筋の走っているのが見える。約1週間ほどすると、脱皮して2齢になるものが出始めたのだが、2齢幼虫は背中に黄緑色の筋があり、脱皮前後では明確な差があるので、脱皮したかどうかが判りやすい。ただ、1齢幼虫が脱皮するタイミングがうまくつかめないので、その瞬間を撮影することは意外に難しい作業であった。

この少し後には、別途紹介したようにヤママユの飼育が始まった。こちらは200匹ほどが2回に分かれて孵化していったので、早いものが脱皮を始めるのを見て、撮影の準備をすれば、そのうちどれかが脱皮を始めてくれるので、タイミングも予測しやすく、撮影もできるようになっていったが、ウスタビガの場合はまだ経験もなく、じっと観察することから始まった。

幼虫は脱皮の時期になると、餌の葉を食べるのをやめて、葉の上で動かなくなる「眠(ミン)」の状態に入るとされる。そしてやがて脱皮が始まるという具合である。しかし、この「眠」状態に入ったかどうかを見極めるのは思ったよりむつかしく、動かなくなった幼虫を見つけて、撮影を始めるのだが、しばらくすると、実はまだ「眠」状態ではなかったようで、移動してどこかに行ってしまうこともたびたびであった。

次の静止写真は約6時間にわたり、葉上でじっとしているように見える2匹の2齢幼虫を、30倍のタイムラプス撮影したものからのキャプチャー画像である。どちらも静止し、「眠」状態に入ったように見える2匹の2齢幼虫だったが、よく見ると、左側の幼虫は大きな動きはないが、時々葉を食べている。一方、右側の幼虫の方は餌を採ることなく、葉上でじっとしていて、本当の眠状態であることがわかる。

葉上で静止する2齢幼虫 1/4(2016.5.13 05:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

葉上で静止する2齢幼虫 2/4(2016.5.13 07:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

葉上で静止する2齢幼虫 3/4(2016.5.13 09:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

葉上で静止する2齢幼虫 4/4(2016.5.13 11:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

実際、左の2齢幼虫はその後移動していったが、右の2齢幼虫はこの場所で脱皮を始めた。その様子は次のようである。

葉上でじっとしているウスタビガの2齢幼虫(2016.5.13 10:40~11:20 30倍タイムラプス撮影)

脱皮する2齢幼虫(2016.5.13 12:18~13:33 30倍タイムラプス撮影)

3齢幼虫になると、2齢幼虫で見られた美しいツートンカラーは消えてなくなり、全体に黄緑色になった。1齢から2齢、3齢と脱皮を繰り返し、成長するにしたがって、次第に身体の黒い部分が減っていって、3齢では、僅かに尾脚の両脇に黒い斑点が見えるだけになっていった。この尾脚の両脇に見られる黒い斑点は、脱皮直後には薄い色でほとんどわからないが、次第に黒くなり、1~2時間後にははっきりとしたものになっていく。

3齢に脱皮した幼虫は、脱皮後しばらくすると、抜け殻を食べてしまった。2齢幼虫ではどうであったか、撮影した映像を探してみたが抜け殻を食べるシーンは残っていなかった。これは、次の機会に確認してみようと思う。

脱皮後抜け殻を食べるウスタビガの3齢幼虫(2016.5.13 14:19~14:49 30倍タイムラプス撮影)

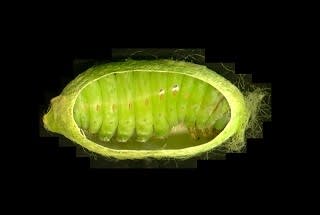

3齢になると、大きくなるスピードも増していく。3齢になってから2週間前後で4齢へと脱皮するが、この4齢になると体は黄緑色一色になり、3齢では僅かに尾脚に残っていた黒い斑点は消えてしまう。ポツポツと生えている毛も薄くなっていくようである。この4齢幼虫も脱皮後、抜け殻を食べた。

3齢幼虫の脱皮(2016.5.25 10:14~11:38 30倍タイムラプス撮影)

4齢幼虫はさらに大きくたくましくなり、2週間ほど経過すると、終齢の5齢への脱皮が始まる。

4齢幼虫の脱皮(2016.6.4 9:14~9:52 30倍タイムラプスと実時間撮影とを編集)

終齢幼虫も、脱皮後抜け殻を食べてしまう。

脱皮後の、5齢幼虫の顔を見ると、口の両脇のキバが大きくなっていて、恐ろしげである。4齢と5齢とは全体にはよく似ていて、背部と腹部の色も同じようであるが、このキバの大きさや、体毛の有無の点で異なっているようである。5齢幼虫になると、ほとんど毛が見られなくなる。

次の静止画で比べると、脱皮前後のキバの大きさの違いや、体毛の違いを見ることができる。

脱皮前の4齢幼虫(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

脱皮直後の終齢幼虫(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

脱皮した抜け殻を食べる終齢幼虫(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

完食(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

脱皮時に落下した、頭部の抜け殻を見ると、これからも4齢のキバの小さいことがわかる。

落下した4齢幼虫の頭部の抜け殻(2016.6.4 撮影)

小諸方面に出かけた折に、園芸店を覗いて見ると、花が終わった「ヨシノザクラ」というラベルがついた鉢植えが2鉢売られていたので、これを買い求めた。高さは鉢底から1mたらずの物であったが、若葉がたくさんついているもので、当面の幼虫の飼育には十分な量であった。

山で採ったサクラの葉にはやや関心が低いように見えた幼虫だが、この鉢植えのヨシノザクラの葉はよく食べて、20匹ほどが順調に育っていった。

前回、紹介したように孵化直後の幼虫の色は上から見るとまっ黒で、横から見ると、腹の方には黄色い筋の走っているのが見える。約1週間ほどすると、脱皮して2齢になるものが出始めたのだが、2齢幼虫は背中に黄緑色の筋があり、脱皮前後では明確な差があるので、脱皮したかどうかが判りやすい。ただ、1齢幼虫が脱皮するタイミングがうまくつかめないので、その瞬間を撮影することは意外に難しい作業であった。

この少し後には、別途紹介したようにヤママユの飼育が始まった。こちらは200匹ほどが2回に分かれて孵化していったので、早いものが脱皮を始めるのを見て、撮影の準備をすれば、そのうちどれかが脱皮を始めてくれるので、タイミングも予測しやすく、撮影もできるようになっていったが、ウスタビガの場合はまだ経験もなく、じっと観察することから始まった。

幼虫は脱皮の時期になると、餌の葉を食べるのをやめて、葉の上で動かなくなる「眠(ミン)」の状態に入るとされる。そしてやがて脱皮が始まるという具合である。しかし、この「眠」状態に入ったかどうかを見極めるのは思ったよりむつかしく、動かなくなった幼虫を見つけて、撮影を始めるのだが、しばらくすると、実はまだ「眠」状態ではなかったようで、移動してどこかに行ってしまうこともたびたびであった。

次の静止写真は約6時間にわたり、葉上でじっとしているように見える2匹の2齢幼虫を、30倍のタイムラプス撮影したものからのキャプチャー画像である。どちらも静止し、「眠」状態に入ったように見える2匹の2齢幼虫だったが、よく見ると、左側の幼虫は大きな動きはないが、時々葉を食べている。一方、右側の幼虫の方は餌を採ることなく、葉上でじっとしていて、本当の眠状態であることがわかる。

葉上で静止する2齢幼虫 1/4(2016.5.13 05:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

葉上で静止する2齢幼虫 2/4(2016.5.13 07:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

葉上で静止する2齢幼虫 3/4(2016.5.13 09:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

葉上で静止する2齢幼虫 4/4(2016.5.13 11:35 撮影動画からのキャプチャー画像)

実際、左の2齢幼虫はその後移動していったが、右の2齢幼虫はこの場所で脱皮を始めた。その様子は次のようである。

葉上でじっとしているウスタビガの2齢幼虫(2016.5.13 10:40~11:20 30倍タイムラプス撮影)

脱皮する2齢幼虫(2016.5.13 12:18~13:33 30倍タイムラプス撮影)

3齢幼虫になると、2齢幼虫で見られた美しいツートンカラーは消えてなくなり、全体に黄緑色になった。1齢から2齢、3齢と脱皮を繰り返し、成長するにしたがって、次第に身体の黒い部分が減っていって、3齢では、僅かに尾脚の両脇に黒い斑点が見えるだけになっていった。この尾脚の両脇に見られる黒い斑点は、脱皮直後には薄い色でほとんどわからないが、次第に黒くなり、1~2時間後にははっきりとしたものになっていく。

3齢に脱皮した幼虫は、脱皮後しばらくすると、抜け殻を食べてしまった。2齢幼虫ではどうであったか、撮影した映像を探してみたが抜け殻を食べるシーンは残っていなかった。これは、次の機会に確認してみようと思う。

脱皮後抜け殻を食べるウスタビガの3齢幼虫(2016.5.13 14:19~14:49 30倍タイムラプス撮影)

3齢になると、大きくなるスピードも増していく。3齢になってから2週間前後で4齢へと脱皮するが、この4齢になると体は黄緑色一色になり、3齢では僅かに尾脚に残っていた黒い斑点は消えてしまう。ポツポツと生えている毛も薄くなっていくようである。この4齢幼虫も脱皮後、抜け殻を食べた。

3齢幼虫の脱皮(2016.5.25 10:14~11:38 30倍タイムラプス撮影)

4齢幼虫はさらに大きくたくましくなり、2週間ほど経過すると、終齢の5齢への脱皮が始まる。

4齢幼虫の脱皮(2016.6.4 9:14~9:52 30倍タイムラプスと実時間撮影とを編集)

終齢幼虫も、脱皮後抜け殻を食べてしまう。

脱皮後の、5齢幼虫の顔を見ると、口の両脇のキバが大きくなっていて、恐ろしげである。4齢と5齢とは全体にはよく似ていて、背部と腹部の色も同じようであるが、このキバの大きさや、体毛の有無の点で異なっているようである。5齢幼虫になると、ほとんど毛が見られなくなる。

次の静止画で比べると、脱皮前後のキバの大きさの違いや、体毛の違いを見ることができる。

脱皮前の4齢幼虫(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

脱皮直後の終齢幼虫(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

脱皮した抜け殻を食べる終齢幼虫(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

完食(2016.6.6 撮影動画からのキャプチャー画像)

脱皮時に落下した、頭部の抜け殻を見ると、これからも4齢のキバの小さいことがわかる。

落下した4齢幼虫の頭部の抜け殻(2016.6.4 撮影)