先ごろ文化庁が発表した「国語に関する世論調査」は、本来と違う使い方の広がる言葉をとり上げているが、その一つに<憮然>があった。<憮然>とは「立腹する様子」の意で使いがちだが、正しくは「失望してぼんやりする様子」だという。

いつごろからこのように本来の意味とは異なって使われるようになったのだろうか。

読売新聞の「編集手帳」(2019.10.31)がこの<憮然>について、芥川龍之介の小説「戯作三昧」の中の滝沢馬琴の言葉として次の様に紹介している。

「・・・芥川龍之介は、この「戯作三昧」の中で、来る日も来る日も物語を生み出さねばならない主人公・滝沢馬琴の仕事の苦衷を描いた。老境に入った馬琴が湯屋で体を洗う場面に始まるとされるが、<老人は憮然として、眼を挙げた・・・にぎやかな談笑の声につれて、大勢の裸の人間がめまぐるしく湯気の中に動いている・・・>と書いている。・・・」

もちろんここでは本来の意味で用いられている。

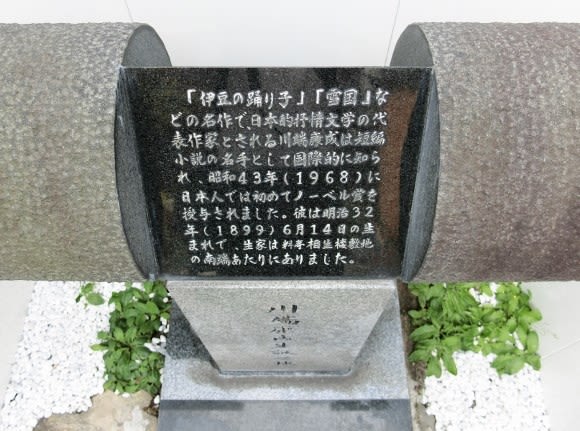

さて、今回はこの芥川龍之介である。軽井沢ゆかりの文士ということで、これまで室生犀星に始まり萩原朔太郎まで、軽井沢という場所との関わりを中心に紹介してきたが、芥川龍之介も35歳という短かい生涯の中で、いくつかの足跡を軽井沢に残している。これを見ていこうと思う。

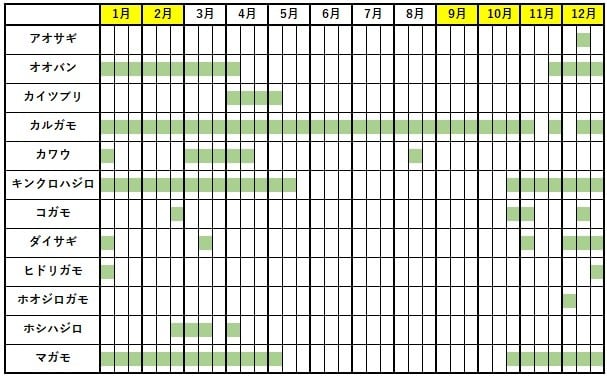

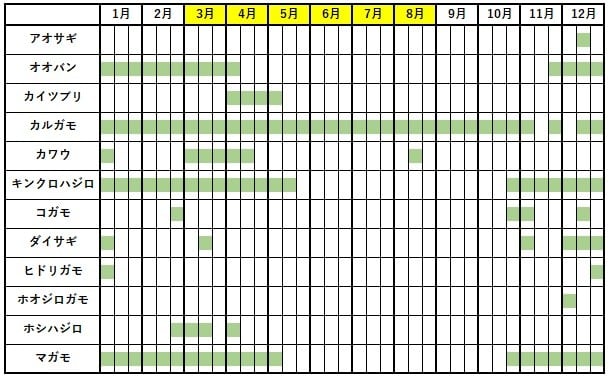

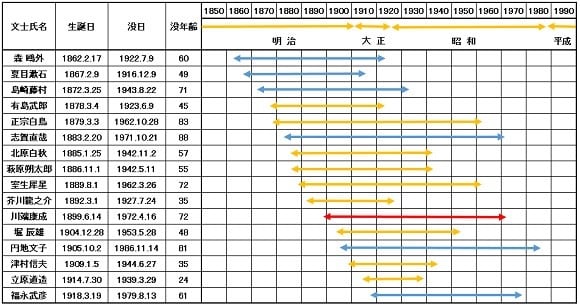

明治大正期に活躍した文士とその中の芥川龍之介(赤で示す、黄はこれまでに紹介した文士)

芥川龍之介を軽井沢に誘ったのは、先にこの地に来るようになっていた室生犀星であったようである。

「芥川龍之介全集」(1978年 岩波書店発行)には軽井沢について次の2件の記載が見られる。第七巻の「軽井沢日記」と第八巻の「軽井澤で-『追憶』の代りに」である。

軽井澤で

-「追憶」の代りに-

黒馬に風景が映っていゐる。

*

朝のパンを石竹の花と一しょに食はう。

*

この一群の天使たちは蓄音機のレコオドを翼にしてゐる。

*

町はづれに栗の木が一本。その下にインクがこぼれてゐる。

*

青い山をひっ掻いて見給へ。石鹸が幾つもころげ出すだらう。

*

英字新聞には黄瓜(かぼちゃ)を包め。

*

誰かあのホテルに蜂蜜を塗ってゐる。

*

M夫人--舌の上に蝶が眠ってゐる。

*

Fさん--額の毛が乞食をしてゐる。

*

Oさん--あの口髭は駝鳥の羽根だらう。

*

詩人S・Mの言葉--芒の穂は毛皮(けがは)だね。

*

或牧師の顔--臍!

*

レエスやナプキンの中へずり落ちる道。

*

碓氷山上の月、--月にもかすかに苔が生えてゐる。

*

H老婦人の死、--霧は仏蘭西の幽霊に似てゐる

*

馬蠅は水星にも群って行った。

*

ハムモツクを額に感じるうるささ。

*

雷は胡椒よりも辛い。

*

「巨人の椅子」と云ふ岩のある山、--瞬かない顔が一つ見える。

*

あの家は桃色の歯齦(はぐき)をしてゐる。

*

羊の肉には羊歯の葉を添へ給へ。

*

さやうなら。手風琴の町、さやうなら、僕の抒情詩時代。

(大正十四年稿)

ここで、登場している詩人S・Mとは室生犀星のことであろうか。

芥川龍之介がはじめて軽井沢に長期滞在したのは1925年(大正十三年)のこととされる。軽井沢に来た龍之介は、「つるや旅館」に滞在した。「軽井沢日記」にはその時のことと思われる記述がみられる。

室生犀星が軽井沢に別荘を建てたのは、1931年(昭和六年)のことであるから、この頃はまだ犀星も旅館を利用していた。また、萩原朔太郎もこの時期つるや旅館に滞在していたはずであるが、何故かそれには触れていない(2019.9.20 公開の本ブログ参照)。

「八月三日。晴。室生犀星来る。午前四時軽井沢に着せし由。『汽車の中で眠られなくつてね。麦酒を一本飲んだけれども、やっぱりちょつこしも眠られなくってね。』と言ふ。今日より舊館の階下の部屋を去り、犀星とともに『離れ』に移る。窓前の池に噴水あり。鬼ぜんまい、葱などの簇れる岩に一條の白を吐けるを見る。縁側に巻煙草吸ひ居たる犀星、倏ち歎を發して曰、『噴水と云ふものは小便によく似てゐるものだね。』又曰、『あんなに出續けに出てゐると、腹か何か痛くなりさうだね。』

犀星と共に晩凉を逐ひ、骨董屋、洋服屋などを覗き歩く。微月天にあり。日曜學校の前に至れば、分別臭き亜米利加人、兩三人日本語の讃美歌を高唱するを見る。

八月四日。晴。堀辰雄来る。暮に及んで白雨あり。犀星、辰雄と共に軽井沢ホテルに赴き、久しぶりに西洋風の晩餐を喫す。客に独逸人多し。食堂の壁に佛畫兩三幀を挂く。電燈の光暗うして、その何たるかを辨ずる能はず。隣卓に禿頭の独逸人あり。卓上四合入の牛乳一罎を置き、英字新聞に目を曝しつつ、神色自若として牛乳を飲み、五分ならざるに一罎を盡す。食後サロンに閑談すること少時。雨を侵して鶴屋に歸る。

夜半『僻見』の稿を了す。

八月五日。陰。村幸主人、土屋秀夫来訪。辰雄、二時の汽車にて東京に歸る。

薄暮、散歩の途次、犀星と共に萬平ホテルに至り、一杯のレモナアデに渇を癒す。客多くは亜米利加人。露臺に金髪紅衣の美人あり。籐椅子に倚つて郎君と語る。憾らくは郎君の鼻、鷲の嘴に似たることを。ホテルを去ってオウディトリアムの前に至れば音楽会の最中なり。堂前樹下、散策の客少なからず。偶御亭主と腕を組みたる黄面短軀の奥様を見る。月を仰いで嘆じて曰、『蒼白い月だわねぇ。』窮巷に文を賣ること十年、未だ甚だ多幸ならざれども、斯の如き夫人の毒手に入るを免る、亦一幸たるに近かるべし。

夜、オオニイルの『水平線の彼方』を讀む。淺俗、映畫劇を見るに似たり。

八月六日。晴。感興頓に盡き、終日文を艸する能わず。或は書を讀み、或は庭を歩し、犀星の憫笑する所となる。この庭に植ゑたる草木花卉、大體下に掲ぐるが如し。松、落葉松、五葉松、榧、檜葉、枝垂れ檜葉、白槇、楓、梅、矢竹、小てまり、山吹、萩、躑躅、霧島躑躅、菖蒲、だりあ、凌霄はれん、紅輪草、山百合、姫向日葵、小町草、花魁草、葱、針金草、鬼ぜんまい、雪の下、秋田蕗、山蔦、五葉、--五葉の紋章めきたるは愛すべし。

午頃、田中純来る。運動服を調へ、チルデン愛用ラケットを買ひ、毎日テニスしつつありと言ふ。」

旧仮名遣いや、旧漢字で読みづらいが、室生犀星、堀辰雄と親しく交流していた様子が見られる。また、意外なことに植物の種類についての知識が深い。

多くの文士が宿泊したことで知られる「つるや旅館」には龍之介の写真が、他の文士などの写真と共に今も展示されている。宿泊の際に撮影させていただいたものを紹介すると次のようである。

つるや旅館に展示されている文士などの写真の数々

つるや旅館に展示されている芥川龍之介の写真 1/4

この写真の下には、次のような説明が記されている。

「・・・大正13年、14年の夏につるやの藤『ふじ』の部屋に滞在。『軽井沢日記』『書簡集』につるやを舞台とした記述がある。

当時、神経症を患っていたが、つるやでは木登りをしたり、『つるや』の看板の文字に『゛』をつけて『づるや』と落書きをして遊び、驚くほど陽気になったという。室生犀星とともに、『つるや七不思議』の作者。・・・」

つるや旅館に展示されている芥川龍之介の写真 2/4 (左2人目から、二代目市川左団次、龍之介、菊池寛)

つるや旅館に展示されている芥川龍之介の写真 3/4 (左から、龍之介、菊池寛)

この写真の下には、「芥川龍之介『書簡』より」として、次の文が紹介されている。

「大正十三年七月二十三日

軽井澤から 室生犀星宛

鶴屋にゐます 君も来ればよいと思ってゐます 来月十日迄いて、少し仕事をするつもり 小畠君や何かによろしく、堀君ももう行ってゐるでせう 俳句などを弄すると、小説を作る気がなくなる故、我慢して何も作らずにゐます 頓首

軽井澤 芥川龍之介

大正十三年八月十九日

軽井澤から 室生犀星宛

御手紙拝見

つくばひの藻もふるさとの暑さかな

朝子嬢前へ這うようになったよし、もう少しすると、這ひながら、首を左右へふるようになる さうすると一層可愛い

雉子車は玩具ずきの岡本綺堂老へ送ることにした。けふ片山さんと『つるや』主人と追分へ行った 非常に落ち着いた村だった 北國街道と東山道との分れる處へ来たら美しい虹が出た

廿日か廿一日頃かへるつもり

十九日 龍之介」

つるや旅館に展示されている芥川龍之介の写真 4/4 (左から 室生犀星、龍之介)

上の写真(1/4)の解説文に記されているように、このころ龍之介は神経症を患っていたが、2年後の1927年(昭和2年)に服毒自殺している。斎藤茂吉からもらっていた致死量の睡眠薬を飲んだとも、主治医だった下島勲の日記などから青酸カリ服毒とも言われている。

この訃報に接した萩原朔太郎は次の文を残している(萩原朔太郎全集 第九巻 『芥川龍之介の死』、1976年筑摩書房発行)。長文であるが、ここでは室生犀星と萩原朔太郎自身に関する記述のある所だけを引用する。

「七月二十五日、自分は湯ヶ島温泉の落合樓に滯在してゐた。朝飯の膳に向かつた時、女中がさりげない風でたづねた。

『小説家の芥川といふ人を知つてゐますか?』

『うん、知つてる。それがどうした?』

『自殺しました。』

『なに?』

自分は吃驚して問ひかへした。自殺? 芥川龍之介が? あり得べからざることだ。だが不思議に、どこかこの報傳の根柢には、否定し得ない確實性があるやうに思はれた。自分はさらに女中に命じて、念のために新聞を取り寄せさせた。けれども新聞を見る迄もなく、ある本能の異常な直覺が、變事の疑ひ得ないことを斷定させた。・・・」

「何故に芥川龍之介は自殺したか? 自殺の心原因は何であつたか? 思ふにそこには、いろいろな複雜した事情がある。・・・自分について言へば、自分は彼の多數の友人――實に彼は多數の友人と交はつてゐた――の一人であり、しかも交情日尚淺く、相知ることも最もすくない仲であつた。しかもただ、自分が彼について語り得る唯一の權利は、あらゆる他のだれよりも、すべての彼の友人中で、自分が最も新しい、最近の友であつたといふことである。

この『最近の友』といふことに、自分は特に深い意味をもつて言ふのである。何となれば彼の最近の作風には、一の著るしい變化と跳躍とが見られるから。そしてこの心的傾向は、しばしば私と共鳴同感するものを暗示するから。何故に彼が、あの文壇の大家芥川龍之介君が、私如き非才無名の一詩人に對して、格別の意と友情とを――時としては過分の敬意さへも――寄せられたかといふことに、今にして始めて了解出來たのである。・・・」

「室生犀星君は、最近における故人の最も親しい友であつた。室生君と芥川君の友情は、實に孔子の所謂『君子の交り』に類するもので、互に對手の人格を崇敬し、恭謙と儀禮と、徳の賞讚とを以て結びついてた。けだし室生君の目からみれば、禮節身にそなはり、教養と學識に富む文明紳士の芥川君は、正に人徳の至上觀念を現はす英雄であつたらうし、逆に芥川君から見れば、本性粗野にして禮にならはず、直情直行の自然見たる室生君が、驚嘆すべき英雄として映つたのである。即ちこの二人の友情は、所謂『反性格』によつて結ばれた代表的の例である。

自分と芥川君との交誼は、室生君よりも尚新しく、漸くこの三年以來のことに屬する。自分は芥川君の死因について書く前、この短かい年月の間における、我々の思ひ出深い交情を追想して見たいと思ふ。・・・」

「私が田端に住んでる時、或る日突然、長髮痩軀の人が訪ねて來た。『僕が芥川です。始めまして。』さういつて丁寧にお辭儀をされた。自分は前から、室生君と共に氏を訪ねる約束になつてゐたので、この突然の訪問に對し、いささか恐縮して丁寧に禮を返した。しかし一層恐縮したことには、自分が顏をあげた時に、尚依然として訪問者の顏が疊についてゐた。自分はあはててお辭儀のツギ足しをした。そして思つた。自分のやうな書生流儀で、どうもこの人と交際ができるかどうか。自分はいささか不安を感じた。・・・」

「芥川君は、詩に對しても聰明な理解をもつてた。彼は佐藤春夫、室生犀星、北原白秋、千家元麿、高村光太郎、陽夏耿之介、佐藤惣之助等の詩を、たいてい忠實に讀破してゐた。のみならず、堀辰雄、中野重治、萩原恭次郎等、所謂新進詩人の作物にも、一通り廣く目を通してゐた。・・・」

「・・・芥川君の文學は、そのあまりに文學的であると共に、またあまりに少年的な、少年的であることに於て著るしい。今日の新しき日本詩壇が、芥川君と同趣相通ずるのも、實にただこの一點にある。そして芥川君以外の既成大家等が、我々の新しい詩と交渉をもたないわけも此處にあるのだ。實に芥川君の文學は、少年客氣の文學だつた。丁度、彼のあの容貌がさうである如く、どこかに子供らしい、元氣の好い、何でも新しいものや舶來のものに憧憬をもつ、鮮新無比の感覺がをどつてゐる。・・・」

「海に面した鵠沼の東家に、病臥中の芥川君を見舞つたのは、私が鎌倉に居る間のことだつた。ひどい神經衰弱と痔疾のために、骨と皮ばかりになつてる芥川君は、それでも快活に話をした。不思議に私は、その時の話を覺えてゐる。病人は床に起きあがつて、殆んど例外なしに悲慘である所の、多くの天才の末路について物語つた。『もし實に天才であるならば、かれの生涯は必ず悲慘だ。』といふ意味を、悲痛な話材によつて斷定した。それから彼は、一層悲痛な自分自身を打ちあけた。何事も、一切の係累を捨ててしまつて、遠く南米の天地に移住したいと語つた。・・・」

「その夜さらに、室生犀星君と連れだち、三人で田端の料理屋で鰻を食べた。その時芥川君が言つた。『室生君と僕の關係より、萩原君と僕のとの友誼の方が、遙かにずつと性格的に親しいのだ。』

この芥川君の言は、いくらか犀星の感情を害したらしい。歸途に別れる時、室生は例のずばずばした調子で、私に向かつて次のやうな皮肉を言つた。『君のやうに、二人の友人に兩天かけて訪問する奴は、僕は大嫌ひぢや。』その時芥川君の顏には、ある悲しげなものがちらと浮んだ。それでも彼は沈默し、無言の中に傘をさしかけて、夜の雨中を田端の停車場まで送つてくれた。ふり返つて背後をみると、彼は悄然と坂の上に一人で立つてゐる。自分は理由なく寂しくなり、雨の中で手を振つて彼に謝した。――そして實に、これが最後の別れであつたのである。」

「・・・何故に芥川は自殺したか? 自分はもはや、これ以上のことを語り得ない。しかしながらただ、一つの明白なる事實を斷定し得る。即ち彼の自殺は、勝利によつての自殺でないといふことである。實に彼は、死によつてその『藝術』を完成し。合せて彼の中の『詩人』を實證した。眞にすべての意味に於て、彼の生涯はストイック――それのみをただニイチェが望んでゐた――であつた。最後の遺書に於てすらも、尚且つ藝術家としての態度を持し、どこにも取り亂した所がなく、安靜なる魂の平和(精神の美學的均齊)を失つてゐない。彼こそは一つの英雄、崇美なる藝術至上主義の英雄である。」

「・・・そし私が此處まで考へた時、始めてあの鵠沼における悲壯な會話が、言語の隅々まで明らか解つてきた。いかにその時、あらゆる天才の不運について、藝術家の宿命的な孤獨と悲慘について、彼が沈痛な聲で訴へたか。愚かにも自分は、その時の彼の悲哀について、眞の事情を知ることができなかつた。あまつさへ彼が反復した最後の言葉――自殺しない厭世主義者の言ふことなんか、たれが本氣にするものか。――の深い意味さへ、少しも了解することができなかつた。實にその時、既に既に、彼は死を計畫してゐたのである。・・・」

この鵠沼における悲壮な會話については、龍之介を見舞った時のものかもしれないが、もう一つこれを示す内容が、萩原朔太郎の少し後の文「芥川君との交際について」(萩原朔太郎全集 第九巻)に次のように書かれている。

「芥川君と僕との交際は、死ぬ前わづか二三年位であったが、質的には可なり深いところまで突っ込んだ交際だった。『君と早く、もっと前から知り合ひになればよかった。』と、芥川君も度々言った。僕の方でも、同じやうな感想を抱いて居たので、突然自殺の報告に接した時は、裏切られたやうな怒と寂しさを感じた。・・・」

「鎌倉に住んでいた時、或る夜遅くなって芥川君が訪ねて来た。東京から藤澤へ行く途中、自転車で寄り道をしたのださうである。夜の十一時頃であった。寝衣(ねまき)をきて起きた僕と、暗い陰鬱な電気の下で、約一時間ほど話をした。来るといきなり、芥川君は手を開いて僕に見せた。そして『どうだ。指がふるへて居るだらう。神経衰弱の證據だよ。君、やって見給へ。』と言った。それから暫く死後の生活の話をして、非常に厳粛顔をして居たが、急に笑ひ出して言った。『自殺しない厭世論者の言ふことなんか、當になるものか。』そしてあわただしく逃げるように歸つていった。・・・」

一方、朔太郎について龍之介が書き残した「萩原朔太郎君」という、次の文がある(芥川龍之介全集 第八巻 1978年 岩波書店発行)。

「萩原朔太郎君の『純情詩集』のことは『驢馬』の何月號かに中野重治君も論じてゐる。僕はその論文を愉快に讀んだ。すると何週間かたった後、堀辰雄君が話の次手に『萩原さんの詩には何か調べと云ったものがありますね。それも西洋音楽から来た調べと云ったものですが。』と言った。僕はその言葉にも同感した。・・・それらの因縁から萩原君の詩のことを考え出した。」

「『月に吠える』、『青猫』等の萩原君は病的に鋭い感覚を自由に表現した詩人である。これは誰も認めてゐるであらう。しかしそれ等の作品にも詩人の耳を感ずることは堀君の言葉のとおりである。日本の詩人の多い中にも韻律を説かない詩人はいない。けれども彼等の作品の上に真に韻律を提へた詩人は十指を屈するのに足りないであらう。萩原君はギタアを愛している。が、それ等の作品に『言葉の音楽』のあることは萩原君自身も認めてゐるかどうか、その邊の消息ははつきりしない。・・・」

「萩原君は詩人たると共にこの情熱を錬金することに熱中せずにはゐられぬ思想家である。萩原君が室生犀星君と最も懸絶してゐる所はこの點にあるといっても好い。室生君は天上の神々の與へた詩人の智慧に安住してゐる。が、宿命は不幸にも萩原くんには理知を與へた。・・・」

「萩原君は詩人としても、或は又思想家としても、完成するかどうかは疑問である。少くとも『月に吠える』、『青猫』、『純情詩集』等は『完成』の極印を打たれる作品を存外多く含んでゐない。これは萩原君の悲劇であり、同時に又萩原君の栄光である。・・・」

「僕は『純情詩集』の現れた時、何か批評を草することを萩原君に約束した。が、とうとう今日までその約束を果さなかった。今この文章を草するのは前約に背かない爲である。必しも『近代風景』に原稿を求められた爲ばかりではない。(十五、一一、二七)」

多くの作品で我々にもなじみの深い芥川龍之介。生あるものの死はいつも悲しいが、若すぎる自殺という結末には特別なものがある。