先日、地元軽井沢商工会役員会がホテル音羽の森で開催され、私も地元区会の代表の一人としてオブザーバー参加する機会があった。

この日の話題は、表題の「Karuizawa Foto Fest 2023」についてであり、来年2023年4月1日から5月14日までのゴールデンウィークを挟む44日間、軽井沢町内数か所の公園を会場として写真作品を野外展示する「軽井沢フォトフェスト」事業についての説明であった。

当日配られた名刺サイズのフォトフェストの案内(上:表面、下:裏面)

この企画は、軽井沢観光協会が主催し、地元の写真家たちが中心となって実行委員会を運営しているものだという。

役員会開催日当日現在の事業報告という形で、軽井沢フォトフェスト実行委員会を代表して、この企画の総監督に迎えられた軽井沢在住の写真家、野辺地ジョージ氏が報告を行った。

私自身、これまで全く知る機会がなかったが、すでにこの企画は、今年6月末に活動が開始されていて、ホームページも立ち上げられていたという(https://www.karuizawafotofest.jp/)。

これまでに行った活動としては、フォトウォークとして写真撮影会を3回(7月23日、8月20日、10月22日)、野辺地ジョージ氏によるフォトトーク(9月22日)、同じく写真講座(9月23日)、高校写真部の部員への写真教室(9月21日)、写真家ア ーサー・マイヤーソン氏を招いての公演(10月28日)を行ってきている。

また、今後も来年の開催日までに、写真家・成蹊大学教授の塩澤一洋氏によるワークショップ(12月17日)をはじめとして、テンプル大・Adobe社のエバンジェリスト氏、ワタナベ・シンヤ氏、写真ギャラリーPOETIC SCAPE創業者の柿島たかし氏、ニューズウイーク日本版フォト・ディレクターの片岡英子氏らによるワークショップやレクチャーも準備しているという(1月、2月開催)。

来年開催予定の写真祭・Foto Fest の詳細計画は、各会場における写真展示のほか、次のようである。

・4月1日(土)開会式

・週末を中心にキッチンカーや機材無料体験、プロによる撮影会

➢第1週(4月1日、2日) 矢ケ崎公園

➢第2週(4月8日、9日) 追分エリア(信濃追分駅付近)

➢第3週(4月15日、16日) 旧軽井沢、諏訪ノ森公園付近

➢第4週(4月22日、23日) 中軽井沢、沓掛テラス等

・4月12・13・14日(19:00~20:30) トークイベント(会場未定)

➢12日 JANE EVELYN ATWOOD氏

➢13日 IZU KENRO氏

➢14日 SAM ABELL氏

・4月12・13・14・15日 ワークショップ

➢12日 JANE EVELYN ATWOOD氏 クラスルームレッスン

➢13日 JANE EVELYN ATWOOD氏 実写会(ストーリー作り)

IZU KENRO氏 クラスル ームレッスン

➢14日 IZU KENRO氏 実写会(フィルム写真)

SAM ABELL氏 クラスルームレッスン

➢15日 SAM ABELL氏 実写会(しなの鉄道)

・4月15日(土)スポンサー・VIPを囲んでの食事会とファンドレイジングイベント

・5月14日(土)閉会式

スポンサーとしては富士フィルム(メインスポンサー)とDXO、Risk Management Laboratories(ダイヤモンドスポンサー)の名前が挙げられている。

現在ホームページでの広報活動のほか、参加各ホテルの協賛によるトラベルプラン作成や、プレスによる取材、ポスターやチラシの作成も行い、スポンサー企業によるニューズレターやSNSでの紹介やチラシとポスターの展示、JR駅や鉄道駅での展示、軽井沢各エリアでの展示準備が進められている。

展示される写真は、すでに一般公募が開始されていて、2023年1月末まで応募が可能である。対象となる写真は今年6月以降に軽井沢で撮影されたものという制約があるがジャンルは問われない。写真家の塩澤一洋氏や「ニューズウィーク」日本版のフォト・ディレクター片岡英子氏などが審査員となり、250枚を選定する。

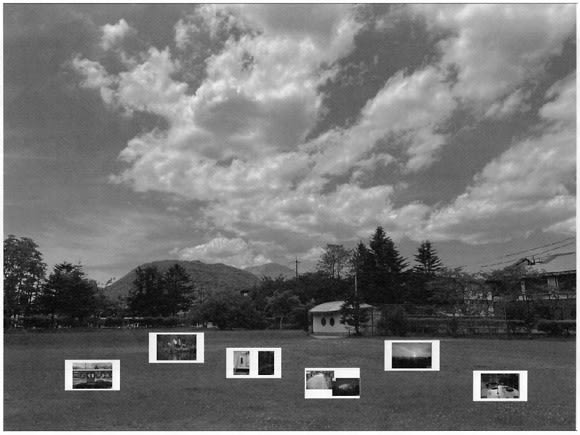

各会場における写真祭の開催イメージは、海外のフォトフェストと同様の方法とし、屋外の展示が可能な特製ターポリン(ポリエステルなどを塩ビフィルムで挟んだもの)に印刷された写真が用いられ、これを取り付ける天然木の丈夫なフレームが準備される。

展示会場のイメージ写真(配布資料から)

この企画は来年2023年を初回として、その後も継続して開催したいと関係者は話している。私もぜひ応募したいものと思っている。

ところで、近年写真をテーマにした展示が国内各地で行われている。軽井沢町の西に接する御代田町では、2018年から「浅間国際フォトフェスティバル」が開催されていて、2019年に続き今年2022年は3回目が、7月16日から9月4日まで行われた。ここでは、国内外の優れた写真家たちの作品の展示や、写真の楽しさを提案する体験型のイベントが実施された。

軽井沢のずっと南、八ヶ岳では、2016年から参加型の「八ヶ岳フォトフェスタ」が開催されており、今年7回目を迎えている。今年度の写真作品募集期間は2022年11月25日〜2023年1月20日で、写真展開催時期は未定とされている。

このほか、北海道では、「HOKKAIDO PHOTO FESTA」が2018年から行われていて、今年は第4回が、屋久島国際写真祭と連携して、2022年10月24日から10月30日まで、プロ写真作家の個展を中心として開催された。

その「屋久島国際写真祭・YAKUSHIMA PHOTOGRAPHY FESTIVAL」は現在第4回が2022年11月18日ー12月2日の期間、開催中である。企画内容はプロの写真家の作品展示とワークショップ開催になっている。

北海道では札幌中心の前記HOKKAIDO PHOTO FESTAのほかにも、上川郡東川町国際写真フェスティバル が開催されている( https://www.photo-town.jp/ )。この写真祭は歴史が古く、1985年から毎年夏に開催されていて、今年は第38回が2022年7月30日から8月30日まで開催された。写真作家の作品展示のほか、写真学校の生徒の作品や、自由公募作品の展示が行われている。

このように、国内でも多くの写真祭が開催されているが、ここまで見てわかるように、これら「写真祭」の名称はバラバラである。「写真」については外国語の日本語表記で「フォト」と一致しているものの、アルファベット表記では、FOTO、PHOTO、PHOTOGRAPHYが用いられており、「祭り」についてのアルファベット表記は、FEST、FESTA、FESTIVALが用いられている。

ちなみに、軽井沢町が今回用いている FotoもFestもドイツ語由来である。ドイツ語を採用した理由については聞きそびれた。

当ブログを見ていただいている方々の中には写真好きの方も多いと思う。ぜひ応募されてはいかがだろうか。

池の両岸が紅葉する様子(2021.11.1 撮影)

池の両岸が紅葉する様子(2021.11.1 撮影)