「第1回軽井沢フォトフェスト(KFF)」の開会式が、4月1日11時から矢ケ崎公園で行われた。

今回のイベントの監督を務めた野辺地ジョージ氏の挨拶、遠山勉・実行委員会委員長、スポンサーの富士フィルムからの来賓などの挨拶に続いて、野辺地氏から提供されたシャンパンが皆に配られこれで乾杯し、この日から始まるフォトフェストのスタートを祝い、5月14日まで続く展示会の成功を祈念した。

開会式の冒頭で挨拶するKFF監督の野辺地ジョージ氏(2023.4.1 撮影)

開会式で挨拶するKFF実行委員会委員長の遠山勉氏(2023.4.1 撮影)

開会式で挨拶する特別協賛・FUJIFILMからの来賓(2023.4.1 撮影)

配られたシャンパンで乾杯(2023.4.1 撮影)

この後、関係者によるテープカットが行われ、展示会場の1つ、諏訪ノ森公園がある、わが旧軽井沢区の区長Yさんの姿もあった。

関係者によるテープカット(2023.4.1 撮影)

開会式に続いて、今回展示されることになった250点の作品の中から、さらに9点が佳作として選ばれ、その作者の紹介が行われた。事前のアナウンスはなく、該当する佳作作品の作者が会場に居合わせるかどうか判らないままの紹介であったが、ほぼ全員がが少し高くなった場所に整列した。

佳作作品9点の作者の紹介(2023.4.1 撮影)

続いて、この9点の作品の中からさらにグランプリとして、津金沢 周子さんの作品が選ばれ紹介された。それまで、1か所だけ写真作品などを印刷したシート(ターポリン)が巻き上げられている木枠が中央部にあったが、ここにグランプリ作品が配されていて、初のお目見えとなった。

このグランプリ作品の選考に当たった写真家・成蹊大学法学部教授・多摩美術大学非常勤講師の塩澤一洋さんから講評が述べられ、津金沢さんには賞品として富士ィルムから提供されたカメラ「X100」が手渡された。

グランプリ受賞作品の前で賞品が津金沢周子さんに手渡された(2023.4.1 撮影)

グランプリを受賞した津金沢さんは受賞賞品を手に、今後も可能な限り写真を撮り続けたいと喜びを語った。

開会式が終了すると、写真作品の入賞者(97名)には全入選作品250点を紹介した「KARUIZAWA FOTO FESO 2023」カタログが手渡され、私も受け取ることができた。実は今回、私自身も作品を応募しており、8点が入選、内1点が佳作に選ばれるという幸運と栄誉に恵まれたのでした。

昨年、KFFの企画があると知ったころ、何かお手伝いをしなければと思い、実行委員のお一人に相談したが、特にないと思いますよとの回答であったので、老体を思いやっていただいたのかと思い、それではと、このブログで紹介してきた写真をたくさん投稿して、盛り上げようと考えた。

私の写真は、ご覧の通りで記録が目的なので芸術性はないから、その中でもある程度鑑賞にたえるものを選びはしたが、入賞する可能性は低いだろうと思っていたので、望外の結果となった。

KFF 2023 の全入選作品を掲載したカタログの表紙(写真は野辺地ジョージ氏)

この後、希望者は主催者が用意したバスで展示会場をめぐる巡回ツアーに出かけ、各会場では野辺地氏から会場での作品の配置やターポリンシート内でのレイアウトの意図などについて解説が行われていた。

妻と私は、マイカーで湯川ふるさと公園、追分公園、諏訪ノ森公園と順に展示会場を回り、ツアーの皆さんの後を追うようにしてすべての作品を鑑賞した。

佳作に選ばれた8作品は4か所の展示会場に2点づつ配置され、各作品には選者選評が添えられた。

矢ケ崎公園の展示風景(2023.4.1 撮影)

噴煙を上げる浅間山を背景とした矢ケ崎公園の展示風景(2023.4.1 撮影)

矢ケ崎公園の展示風景(右は大賀ホール、2023.4.1 撮影)

湯川ふるさと公園(上流部)の展示風景(2023.4.1 撮影)

浅間山を望む湯川ふるさと公園(上流部)の展示風景(2023.4.1 撮影)

追分公園の展示風景(2023.4.1 撮撮影)

追分公園で野辺地ジョージ氏の解説を聞くツアーメンバー(2023.4.1 撮影)

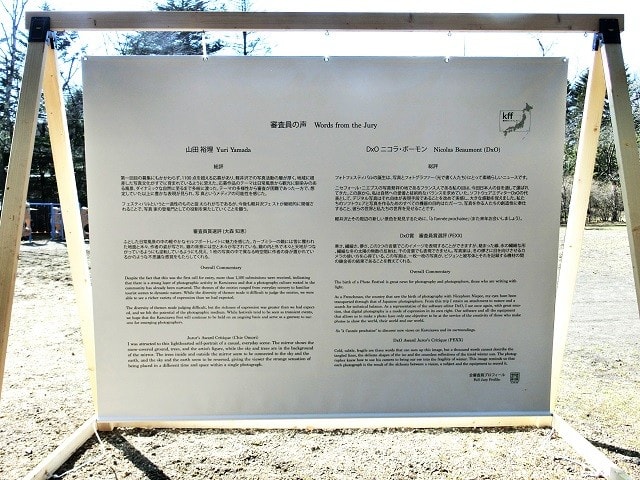

他の会場でも同様であるが、諏訪ノ森公園に展示された佳作作品2点には、それぞれ選考した審査員山田裕理氏とDxO ニコラ・ボーモン氏の総評と選評が「審査員の声 Words from the Jury」として日本語と英語で添えられていた。

諏訪ノ森公園に展示されたPEXX氏と大森知恵氏の作品に添えられた選者の総評と選評(2023.4.1 撮影)

諏訪ノ森公園の展示風景(2023.4.1 撮影)

諏訪ノ森公園で展示作品を鑑賞するツアーメンバー(2023.4.1 撮撮影)

このように、KFF 2023の野外展示は順調にスタートを切り、入選者に配られたカタログには次のような主催者側からの言葉やデータなどが記されていた。

まず、監督を務めた野辺地ジョージ氏からの「開催のごあいさつ」から一部を引用させていただくと、次のようである。

「軽井沢フォトフェスト(KFF)は文字通り『軽井沢』、『フォトグラフィー』(ギリシャ語で『光で描く』)、『フェスティバル』(祭り)を組み合わせた発想より始まりました。・・・

そして、この写真祭を皆様の写真活動の発表の場、成果の証、次のステップへの足がかりとして、世界中の写真愛好家と一緒に展示できることの嬉しさを祝う場にしたいと思いました。・・・

来年度の撮影期間もすでに始まっております。あなたしか語れない軽井沢のストーリーをお待ちしております!」

作品についてみると、応募総数:1176点、入選作品:250点、入選者数:97名である。

審査員の方々は次の通り。

・ 青山国雄 Kunio AOYAMA

富士フィルム株式会社 イメージングソリューション事業部 マネージャー

・ 柿島貴志 Takashi KAKISIMA

ギャラリーディレクター

・ 片岡英子 Hideko KATAOKA

フォトエディター、キュレーター 東京工芸大学芸術学部非常勤講師

・ 塩沢一洋 Kazuhiro SHIOZAWA

写真家・成蹊大学法学部教授・多摩美術大学非常勤講師

・ シンヤB Shinya B

写真家、教育者、ドラマトゥルク

・ 山田裕理 Yuri YAMADA

東京都写真美術館学芸員 明治学院大学非常勤講師

・ ニコラ・ボーモン Nicolas BEAUMONT

フォトグラファー、フォトレポーター、DxOチーフプロダクトエバンジェリスト

・ 遠山 勉 Tsutomu TOYAMA

弁理士、写真家、KFF軽井沢実行委員会委員長、軽井沢観光協会理事

・ 野辺地ジョージ George NOBECHI

写真家、KFF監督、Nobechi Creative 代表

審査に当たられた9名の方々の総評も記載されているが、多くの方々が、第一回の開催・募集にもかかわらず1176点という多くの応募があったことに驚いておられる。

また、軽井沢での写真活動の層が厚く、地域に根差した写真文化がすでにはぐくまれているように思えたとの評や、作品のレベルが高く、選びがいのある作品ぞろいであったとの温かい評も見られた。

一方、自然や動物を主題にしたストック的作品が多かったこと、「軽井沢」のイメージに引きずられた作品も少なくなかったこと、人物を配した日々の生活や旅の道程などを捉えた作品が少なかったこと、鳥や山、紅葉の風景は決して悪くはないが、作家の個性が現れないと、何万枚もある写真の中の一枚にしか過ぎず、構図・技術の工夫などで「自分らしさを」表わしてほしいとの励ましの評があり、次回以降の作品制作の参考になるであろうものであった。

最後に、今回入選作品として選んでいただいた拙作品を紹介させていただく。すでにこのブログで紹介してきたものばかりであるが、中の1枚が佳作に選ばれたので、KFF実行委員会委員長の遠山勉氏からいただいた選評もあわせてご紹介させていただく。

【佳作作品】湯川ふるさと公園(上流部)に展示

アトリの群れ(2022.2.5 撮影)

雪の帯の上にアトリの群。一羽一羽の姿や表情が異なり、まるで語り合

っているようにも見え、ほのぼのとする。このようなシーンはなかなか

見られない。白い雪の帯の層を上の藪の層と下の土の層との間に置き、

ほぼ均等に三分割した構図で安定感がある。白い雪を背景としたため

アトリの群れが際立ち、自ずと視線がそこに集中し、見る者を惹きつけ

る。(遠山 勉 選評)

【入選作品】矢ケ崎公園に展示

旧軽井沢のどんど焼き(2022.1.10 撮影)

雲場池のダイサギー1(2023.1.4 撮影)

【入選作品】諏訪ノ森公園に展示

雲場池のダイサギー2(2023.1.26 撮撮影)

【入選作品】湯川ふるさと公園(上流部)に展示

けあらしの朝の雲場池(2022.12.27 撮影)

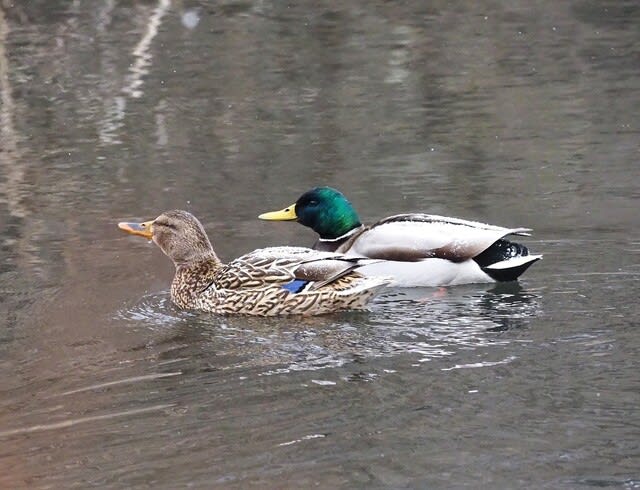

【入選作品】追分公園に展示

浅間山麓に沈む2022年最後の満月(2022.12.9 撮影)

飛翔するマガモ♂(右)とヨシガモ♂(2022.2.14 撮影)

鹿島の森のニホンリス(2022.10.1 撮影)

では、皆様もぜひ現地に足を運んで作品をご覧ください。5月14日までの開催です。