冬の軽井沢での暮らしの重要アイテムの一つは薪ストーブだろう。定住者はもちろん、別荘も以前と違って夏季だけではなく通年利用が増えていることもあり、薪ストーブを備えているところは多くなっているようである。

雲場池近くにあるストーブ専門店(2019.2.19 撮影)

我が家の場合、冬季の暖房は床暖房を基本としていて、補助的に薪ストーブを利用している。薪ストーブを採用した理由は二つあるが、一つは冬季の暮らしを演出するためであり、めんどうではあるが、薪に火をつけて燃やし、炎を眺め、燃えた残った灰を処分するといった一連の作業を楽しむという点にある。もう一つは、妻の希望であるが、薪ストーブの上に鍋を乗せてシチューなどのスローフード料理をつくることであった。

炎を眺めたり、料理をすることのできる暖房装置という点でみると、暖炉と薪ストーブが比較されることになるが、私たちの場合、迷わず薪ストーブを選んだ。

以前軽井沢で住んでいたマンションには暖炉がついていた。立派なもので、室内装飾という面では申し分なかったが、暖房装置としては熱効率の点で問題があったし、空気の流れを考えても、不用意に台所で換気扇を使うと煙突から逆流した煙が室内に充満して、大騒ぎになるといったこともあった。

マンションの暖炉

こうした経験もあったので、熱効率がよく、燃焼用の空気の調節弁がついていて安全性の高い薪ストーブを選択することは自然であった。

現在の薪ストーブの原型は、1742年にアメリカで発明されたフランクリンストーブ(ペンシルバニア暖炉)とされている。以下、ウィキペディア(『薪ストーブ』2018年11月17日)から引用すると、「鉄の暖炉自体は14世紀末からフランスで使用されていたが、それらの暖炉にはバッフル板がなく暖房効率は暖炉と変わりがなかった。フランクリンストーブは前面以外の5面を鉄で囲ってバッフル板とそれによる逆サイフォン燃焼機構を装着したため放熱面積が多く、通常の暖炉よりは暖房効率が高かった。改良型のフランクリンストーブは扉がついており、扉を閉じて使用するとさらに高い暖房効率を発揮した。発明者のベンジャミン・フランクリンは『発明品やその恩恵は全ての人々が自由に分かち合うべき。』との考えから特許を取得しなかった。このため安価な模倣品が大量に流通した結果、一般家庭にも暖炉が普及した。改良型フランクリンストーブは暖炉であると同時に、薪ストーブの最初の製品にも位置づけられる。」とある。

雷が電気であることを、凧を用いた実験で証明したベンジャミン・フランクリンが薪ストーブの原型を発明したというのは意外であった。

アメリカではその後、一旦は石炭・石油の発達により、薪ストーブの人気は下降したが、石油危機をきっかけに復活、その後環境に関する法制定により、二重燃焼システムや触媒など燃焼効率を高めた機種が開発されたとされる。

薪ストーブの仕組みだが、ウィキペディアから更に引用すると、「扉の付いた鉄の箱に煙突が取り付けられた構造が薪ストーブの基本的な形態である。暖炉や焚火との違いは、前者が空気の出入りが開放的であるのに比し、薪ストーブは密閉的であることである。暖炉や焚火が燃焼に必要な空気の数十倍の量の空気を吸い込み排気するのに対し、薪ストーブは小さな空気の入り口を調整し燃焼に必要な空気を取り入れ、煙突からの排出も調整される。そのため取り入れられる空気は燃焼に必要な量の2〜3倍に制限される。前者がほぼ火そのものの輻射熱しか感じさせないのに対し、薪ストーブでは本体内の燃焼によって生じる熱を本体表面からの輻射熱や、本体周囲を対流する暖かい空気によっても部屋を暖めることができる。薪ストーブには燃焼調整のために空気弁、煙突ダンパーといった機能が付与され、近年では燃焼効率や趣味性を上げたり、燃焼ガスの環境規制を通過するために、ガラス扉、二次燃焼、触媒、バッフル板などの機能が付与されるようになった。」

まだ鎌倉にいたころからこうした薪ストーブのあれこれを調べ始めた。その頃読んだ本「暖炉・薪ストーブのある家」(2009年 ニューハウス出版発行)や、「薪ストーブ BEST30」(2012年 八重洲出版発行)には、多くの薪ストーブが紹介されていたが、すべて欧米製のものであった。

最終的に選択の決め手になったのは、鎌倉由比ガ浜通りにある専門店「ノーザンライトストーブ」にでかけて相談した時のことで、天板上で調理ができること、前面ガラス窓が大きく、美しい炎が見えるいという点から、ベルギー、ネスタ―マーティン社の薪ストーブS43 B-TOPを勧められたからであった。この機種、「薪ストーブ BEST30」の見出しには、「クッキングトップを備えた完全無欠のベストセラー」と紹介されているものであった。

薪ストーブ選定の参考にした本:「暖炉・薪ストーブのある家」

薪ストーブ選定の参考にした本:「薪ストーブ BEST30」

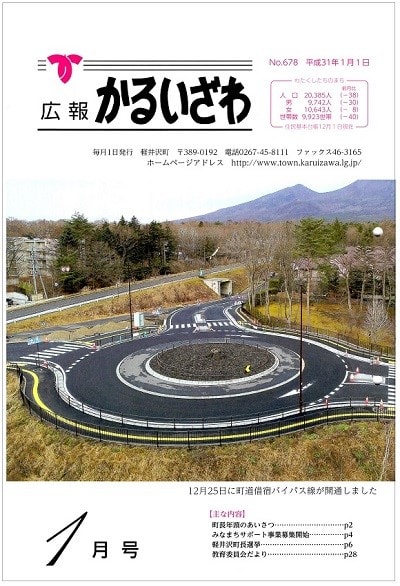

この本に紹介されている薪ストーブの設置例を見ると、意外にも寒冷地だけではなく、関東各地に散らばっていることがわかった。茨城県、東京都、神奈川県、愛知県、栃木県、埼玉県といった具合で、長野県は2例にとどまっていた。

イギリスの一戸建て住宅の場合、40%に暖炉・薪ストーブが付いているというが、日本では1%をはるかに下回るという。日本では、私たちもそうであったが、薪ストーブ設置の目的も欧米とは異なっているのであろうと思う。

この薪ストーブを、熱の有効利用を考えて、建物の中央部に設置し、煙突は2階の寝室を通過するように建築設計事務所のMさんにお願いした。

また、薪ストーブの足元と壁面には化石入りのライムストーンを、Mさんに無理を言って取り寄せていただいた。この化石入りの石は、鎌倉と軽井沢を行き来している時に、上信越自動車道路の甘楽SAで見つけたもので、多くの巻貝などの入っているものであった。

上信越自動車道路・甘楽SAの柱に使用されている化石入りの石(2017.2.14 撮影)

化石入りの石の拡大写真(2017.2.14 撮影)

Mさんにも甘楽SAでこの化石入りの石を確認していただいたところ、まったく同じものは難しいと思うが、取り寄せてみましょうと言っていただいた。元々、石の中に入っている化石を目的として使用しているものではないので、どの程度化石を含んでいるかは、取り寄せてみないと判らなかった。結果的には、甘楽SAのものには及ばないものの、或る程度化石の存在の判るものを貼ることができた。

我が家のライムストーンに見られる貝化石

化石入りのライムストーンを床と壁面に貼り薪ストーブを設置した

さて、この薪ストーブを使い始めてすでに4回の冬を過ごしてきたが、使い心地という点ではとても満足している。初めのうちは着火に苦労したりもしたが、今では要領がわかり、着火用の紙・焚きつけ用の細い枯れ枝や細めの薪・燃料の薪を用意して簡単に着火できるようになり、目的のスローフードを楽しみ、炎に癒やされている。

薪ストーブ本体

燃焼室下部のすのこ

天板上部のクッキングトップと温度計

クッキングトップを利用した調理

薪は近隣の専門業者で販売しているものを主に使用している。軽井沢では、専門の業者のほかホームセンター、スーパーでも販売しているので入手は容易である。薪材は広葉樹のナラ、クヌギ、ブナが多く流通しているようであるが、小諸方面に行くとニセアカシアを売っていることがある。

このほか、軽井沢町には町が管理している貯木場があり、指定の日には誰でも伐採した木を持ち込んだり、必要な木材などを持ち帰ることができるようになっている。薪ストーブに適したナラ材などは人気で、すぐになくなってしまうが、不適とされるモミ、カラマツなどは入手しやすくなっている。

私も、住みはじめた最初の冬にはご近所のペンションのご主人からこの貯木場のことを教わり、使用を考えたが、チェーンソーを持ち込んで適当な長さの丸太を切り出し、これを割って薪にするという手間に怖気づいて未だに手を付けられないでいる。

ただ、我が家のネスターマーティン社製の薪ストーブは、一般には不適とされている針葉樹も問題なく燃やすことができるという特徴がある。ナラなどの落葉広葉樹は油分が少なく、樹木の組織が密で堅く燃焼温度が800℃程度にしかならず、ゆっくりとした燃焼が可能なため、ストーブ本体を傷めることがないので、薪ストーブに適している。

一方針葉樹は生息する環境上母体を凍結から守るため樹木組織内に大量の油分を含んでいることと、落葉広葉樹のように毎年樹木体から水分を抜き落葉する必要がなく、葉をつけたまま冬を越す。そのため樹木自体の組織も軟らかく、大変燃えやすく燃焼温度も1000℃を超えることがあるという。この温度で燃焼させるとストーブ内部が熱酸化を起こし、ボロボロと内部が錆びて落ちることにつながる。こうした理由で基本的には、針葉樹は薪ストーブの燃料には適さないとされている。

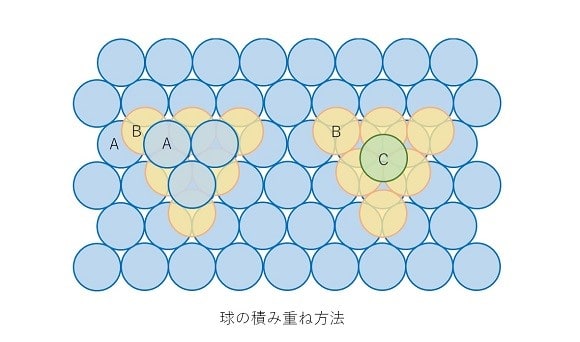

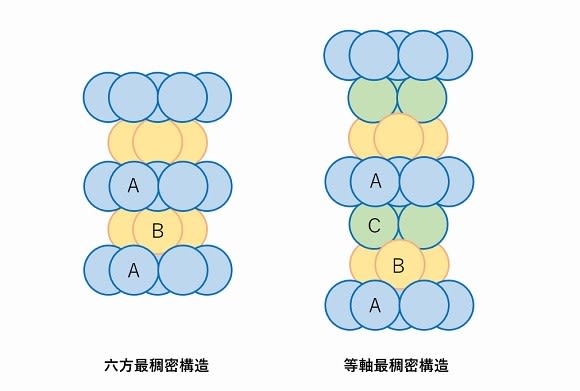

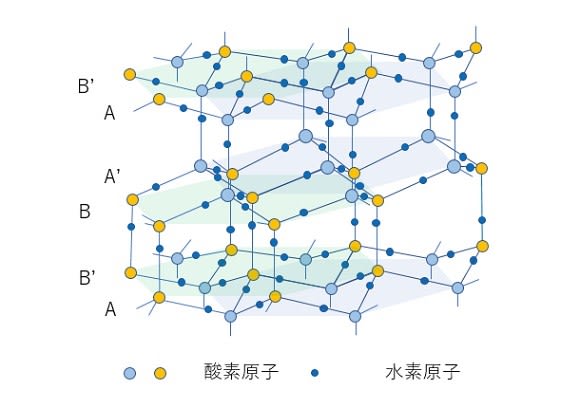

しかし、ネスタ―マーティン製など最近の薪ストーブは改良されていて、給気された酸素をあらかじめ高熱化して使用するなどして、空気量を絞り、高温になることを抑えながら、低温でも燻ぶることなく未燃ガスを確実に燃焼させることができるので、針葉樹もまた燃料として立派に使用することができると取扱説明書にある。

ネスタ―マーティンの多次燃焼方式構造(同社取扱説明書から)

軽井沢に多く生育している針葉樹は、当然貯木場にも多く持ち込まれる。薪ストーブ用としては不適とされているこうした木材は引き取られる割合が少ないので、我が家には打ってつけである。今後、自分でまき割をして、安価な燃料確保を目指さなければと思っているのであるが。

今年の厳しい冬もそろそろ終わりを迎え、薪ストーブが活躍するのもあとひと月くらいになってきた。オーロラのように美しい(?)とされる炎を撮影したので、しばしご覧いただこう。

薪ストーブの炎(2019.3.1 撮影)

雲場池近くにあるストーブ専門店(2019.2.19 撮影)

我が家の場合、冬季の暖房は床暖房を基本としていて、補助的に薪ストーブを利用している。薪ストーブを採用した理由は二つあるが、一つは冬季の暮らしを演出するためであり、めんどうではあるが、薪に火をつけて燃やし、炎を眺め、燃えた残った灰を処分するといった一連の作業を楽しむという点にある。もう一つは、妻の希望であるが、薪ストーブの上に鍋を乗せてシチューなどのスローフード料理をつくることであった。

炎を眺めたり、料理をすることのできる暖房装置という点でみると、暖炉と薪ストーブが比較されることになるが、私たちの場合、迷わず薪ストーブを選んだ。

以前軽井沢で住んでいたマンションには暖炉がついていた。立派なもので、室内装飾という面では申し分なかったが、暖房装置としては熱効率の点で問題があったし、空気の流れを考えても、不用意に台所で換気扇を使うと煙突から逆流した煙が室内に充満して、大騒ぎになるといったこともあった。

マンションの暖炉

こうした経験もあったので、熱効率がよく、燃焼用の空気の調節弁がついていて安全性の高い薪ストーブを選択することは自然であった。

現在の薪ストーブの原型は、1742年にアメリカで発明されたフランクリンストーブ(ペンシルバニア暖炉)とされている。以下、ウィキペディア(『薪ストーブ』2018年11月17日)から引用すると、「鉄の暖炉自体は14世紀末からフランスで使用されていたが、それらの暖炉にはバッフル板がなく暖房効率は暖炉と変わりがなかった。フランクリンストーブは前面以外の5面を鉄で囲ってバッフル板とそれによる逆サイフォン燃焼機構を装着したため放熱面積が多く、通常の暖炉よりは暖房効率が高かった。改良型のフランクリンストーブは扉がついており、扉を閉じて使用するとさらに高い暖房効率を発揮した。発明者のベンジャミン・フランクリンは『発明品やその恩恵は全ての人々が自由に分かち合うべき。』との考えから特許を取得しなかった。このため安価な模倣品が大量に流通した結果、一般家庭にも暖炉が普及した。改良型フランクリンストーブは暖炉であると同時に、薪ストーブの最初の製品にも位置づけられる。」とある。

雷が電気であることを、凧を用いた実験で証明したベンジャミン・フランクリンが薪ストーブの原型を発明したというのは意外であった。

アメリカではその後、一旦は石炭・石油の発達により、薪ストーブの人気は下降したが、石油危機をきっかけに復活、その後環境に関する法制定により、二重燃焼システムや触媒など燃焼効率を高めた機種が開発されたとされる。

薪ストーブの仕組みだが、ウィキペディアから更に引用すると、「扉の付いた鉄の箱に煙突が取り付けられた構造が薪ストーブの基本的な形態である。暖炉や焚火との違いは、前者が空気の出入りが開放的であるのに比し、薪ストーブは密閉的であることである。暖炉や焚火が燃焼に必要な空気の数十倍の量の空気を吸い込み排気するのに対し、薪ストーブは小さな空気の入り口を調整し燃焼に必要な空気を取り入れ、煙突からの排出も調整される。そのため取り入れられる空気は燃焼に必要な量の2〜3倍に制限される。前者がほぼ火そのものの輻射熱しか感じさせないのに対し、薪ストーブでは本体内の燃焼によって生じる熱を本体表面からの輻射熱や、本体周囲を対流する暖かい空気によっても部屋を暖めることができる。薪ストーブには燃焼調整のために空気弁、煙突ダンパーといった機能が付与され、近年では燃焼効率や趣味性を上げたり、燃焼ガスの環境規制を通過するために、ガラス扉、二次燃焼、触媒、バッフル板などの機能が付与されるようになった。」

まだ鎌倉にいたころからこうした薪ストーブのあれこれを調べ始めた。その頃読んだ本「暖炉・薪ストーブのある家」(2009年 ニューハウス出版発行)や、「薪ストーブ BEST30」(2012年 八重洲出版発行)には、多くの薪ストーブが紹介されていたが、すべて欧米製のものであった。

最終的に選択の決め手になったのは、鎌倉由比ガ浜通りにある専門店「ノーザンライトストーブ」にでかけて相談した時のことで、天板上で調理ができること、前面ガラス窓が大きく、美しい炎が見えるいという点から、ベルギー、ネスタ―マーティン社の薪ストーブS43 B-TOPを勧められたからであった。この機種、「薪ストーブ BEST30」の見出しには、「クッキングトップを備えた完全無欠のベストセラー」と紹介されているものであった。

薪ストーブ選定の参考にした本:「暖炉・薪ストーブのある家」

薪ストーブ選定の参考にした本:「薪ストーブ BEST30」

この本に紹介されている薪ストーブの設置例を見ると、意外にも寒冷地だけではなく、関東各地に散らばっていることがわかった。茨城県、東京都、神奈川県、愛知県、栃木県、埼玉県といった具合で、長野県は2例にとどまっていた。

イギリスの一戸建て住宅の場合、40%に暖炉・薪ストーブが付いているというが、日本では1%をはるかに下回るという。日本では、私たちもそうであったが、薪ストーブ設置の目的も欧米とは異なっているのであろうと思う。

この薪ストーブを、熱の有効利用を考えて、建物の中央部に設置し、煙突は2階の寝室を通過するように建築設計事務所のMさんにお願いした。

また、薪ストーブの足元と壁面には化石入りのライムストーンを、Mさんに無理を言って取り寄せていただいた。この化石入りの石は、鎌倉と軽井沢を行き来している時に、上信越自動車道路の甘楽SAで見つけたもので、多くの巻貝などの入っているものであった。

上信越自動車道路・甘楽SAの柱に使用されている化石入りの石(2017.2.14 撮影)

化石入りの石の拡大写真(2017.2.14 撮影)

Mさんにも甘楽SAでこの化石入りの石を確認していただいたところ、まったく同じものは難しいと思うが、取り寄せてみましょうと言っていただいた。元々、石の中に入っている化石を目的として使用しているものではないので、どの程度化石を含んでいるかは、取り寄せてみないと判らなかった。結果的には、甘楽SAのものには及ばないものの、或る程度化石の存在の判るものを貼ることができた。

我が家のライムストーンに見られる貝化石

化石入りのライムストーンを床と壁面に貼り薪ストーブを設置した

さて、この薪ストーブを使い始めてすでに4回の冬を過ごしてきたが、使い心地という点ではとても満足している。初めのうちは着火に苦労したりもしたが、今では要領がわかり、着火用の紙・焚きつけ用の細い枯れ枝や細めの薪・燃料の薪を用意して簡単に着火できるようになり、目的のスローフードを楽しみ、炎に癒やされている。

薪ストーブ本体

燃焼室下部のすのこ

天板上部のクッキングトップと温度計

クッキングトップを利用した調理

薪は近隣の専門業者で販売しているものを主に使用している。軽井沢では、専門の業者のほかホームセンター、スーパーでも販売しているので入手は容易である。薪材は広葉樹のナラ、クヌギ、ブナが多く流通しているようであるが、小諸方面に行くとニセアカシアを売っていることがある。

このほか、軽井沢町には町が管理している貯木場があり、指定の日には誰でも伐採した木を持ち込んだり、必要な木材などを持ち帰ることができるようになっている。薪ストーブに適したナラ材などは人気で、すぐになくなってしまうが、不適とされるモミ、カラマツなどは入手しやすくなっている。

私も、住みはじめた最初の冬にはご近所のペンションのご主人からこの貯木場のことを教わり、使用を考えたが、チェーンソーを持ち込んで適当な長さの丸太を切り出し、これを割って薪にするという手間に怖気づいて未だに手を付けられないでいる。

ただ、我が家のネスターマーティン社製の薪ストーブは、一般には不適とされている針葉樹も問題なく燃やすことができるという特徴がある。ナラなどの落葉広葉樹は油分が少なく、樹木の組織が密で堅く燃焼温度が800℃程度にしかならず、ゆっくりとした燃焼が可能なため、ストーブ本体を傷めることがないので、薪ストーブに適している。

一方針葉樹は生息する環境上母体を凍結から守るため樹木組織内に大量の油分を含んでいることと、落葉広葉樹のように毎年樹木体から水分を抜き落葉する必要がなく、葉をつけたまま冬を越す。そのため樹木自体の組織も軟らかく、大変燃えやすく燃焼温度も1000℃を超えることがあるという。この温度で燃焼させるとストーブ内部が熱酸化を起こし、ボロボロと内部が錆びて落ちることにつながる。こうした理由で基本的には、針葉樹は薪ストーブの燃料には適さないとされている。

しかし、ネスタ―マーティン製など最近の薪ストーブは改良されていて、給気された酸素をあらかじめ高熱化して使用するなどして、空気量を絞り、高温になることを抑えながら、低温でも燻ぶることなく未燃ガスを確実に燃焼させることができるので、針葉樹もまた燃料として立派に使用することができると取扱説明書にある。

ネスタ―マーティンの多次燃焼方式構造(同社取扱説明書から)

軽井沢に多く生育している針葉樹は、当然貯木場にも多く持ち込まれる。薪ストーブ用としては不適とされているこうした木材は引き取られる割合が少ないので、我が家には打ってつけである。今後、自分でまき割をして、安価な燃料確保を目指さなければと思っているのであるが。

今年の厳しい冬もそろそろ終わりを迎え、薪ストーブが活躍するのもあとひと月くらいになってきた。オーロラのように美しい(?)とされる炎を撮影したので、しばしご覧いただこう。

薪ストーブの炎(2019.3.1 撮影)